O Segredo Proibido da Senhora da Plantação com Seus Escravos — Geórgia, 1841

O Segredo Proibido da Senhora da Plantação com Seus Escravos — Geórgia, 1841 Na umidade sufocante do litoral da Geórgia, onde o musgo espanhol pende dos carvalhos…

A SINHÁ TEVE TRIGÊMEOS E MANDOU A ESCRAVA SUMIR COM O QUE NASCEU MAIS ESCURO – MAS O DESTINO COBROU

Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é o jornalista, o narrador de segredos da Senzala. E hoje você vai conhecer uma história que vai mexer com…

Em 1906, uma mãe segura seu bebê — até que todos congelam ao ver o que ela está segurando.

Em 1906, uma mãe segura seu bebê — até que todos congelam ao ver o que ela está segurando. A poeira flutuava pelo ar viciado da tarde…

PF NA MIRA! LULA DERROTA ALCOLUMBRE E MOTTA E PROVA QUE NINGUÉM SEGURA A FORÇA DO PLANALTO!

Moro Em Pânico! A Verdade Sobre as Acusações Contra o Filho de Lula: Um Jogo Perigoso Sem Provas! Em um cenário político fervente, onde acusações e teorias…

👑 O bebê do barão nasceu cego… até que a nova escrava descobriu a verdade

Se eu te dissesse que nas terras do Brasil colonial um bebê nascido em berço de ouro foi condenado a viver nas trevas para sempre? Que os…

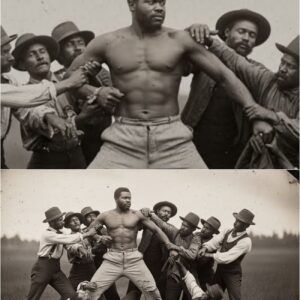

(1853, Elijah Carter) O Homem Negro Tão Poderoso Que 11 Supervisores Não Conseguiram Contê-lo

(1853, Elijah Carter) O Homem Negro Tão Poderoso Que 11 Supervisores Não Conseguiram Contê-lo Há momentos na história americana em que um único ato — silencioso, instantâneo,…

Médica Conversa Com Espírito no Elevador Sem Saber… E Descobre Que Ela Morreu Há 9 Dias

Quando a porta do elevador se abriu no térreo do Hospital Geral do Insus e vi Elvira parada ali dentro sorrindo para mim com aquele sorriso cansado,…

👑Quando Eu Crescer, Vou Ser Sua Esposa, E Ele Riu Da Minha Promessa. Mas Aos 19 Anos, Algo Aconteceu

Quando Eu Crescer, Vou Ser Sua Esposa, E Ele Riu Da Minha Promessa. Mas Aos 19 Anos, Algo Aconteceu Existem promessas que nascem na inocência de uma…

Enfermeira Não Acredita Em Espíritos… Até Paciente Falar Com ALGUÉM Que NÃO ESTAVA ALI

“Não me deixa morrer, enfermeira Zilma, por favor, não me deixa.” “Calma, dona Cecília. A senhora está bem, está melhor que eu.” “Eu não vou. Eu não…

A Longa Estrada para Casa — A Batalha de Little Dar’Leighy Valentine.

Num quarto de hospital silencioso, repleto do zumbido das máquinas, uma mãe senta-se ao lado da cama da filha, murmurando as mesmas palavras que repete há semanas…