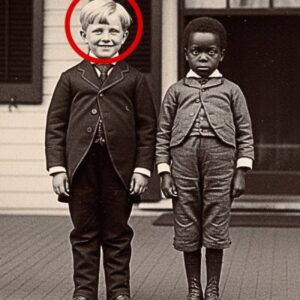

Este retrato de dois amigos parece adorável — mas especialistas revelam o segredo sombrio desta criança escravizada.

Este retrato de dois amigos parece adorável — mas especialistas revelam o segredo sombrio desta criança escravizada. Quando a Dra. Rebecca Morgan retirou pela primeira vez a…

Ele compra uma escrava grávida por apenas 12 centavos e, ao descobrir que o pai da criança é seu próprio irmão, se vê preso em um segredo que pode destruir sua família…

Existem histórias que jamais deveriam ser esquecidas. Histórias que atravessam o tempo como uma cicatriz. Esta começa no calor sufocante da Louisiana, em 1844. Numa manhã de…

Por Que as Princesas Persas Temiam Sua Noite de Núpcias?

Na primavera do ano 465 a.C., nos jardins suspensos do Palácio Real de Persépolis, uma menina de 13 anos chamada Artente estava sendo preparada para o que…

A Sinhá Que Transformou 8 Escravos em Sua Casa de Prazeres: O Banquete Secreto de 1763 Que Explodiu em Escândalo e Destruiu Um Império Inteiro em São Paulo

Em 1763, nas terras quentes de São Paulo colonial, onde o café ainda não havia se tornado rei, mas o açúcar já dominava sem zalas, uma história…

As 5 Depravações Sexuais Que Definiram o Imperador Calígula

O ano é 39 d.C. No coração de Roma. Dentro do Palatino, o maior palácio do mundo conhecido, uma mulher chamada Livia Orestila está de pé diante…

A Mulher Por Trás do Império Proibido: O Escândalo Que Derrubou a Casa de Prazeres e Seus Escravos, Revelando Segredos Sombrio do Passado

Assinha que criou a casa de prazeres com escravo escândalo sombrio que aniquilou o império em 176. Tédio e a gênese da transgressão. Em 1763, no coração…

O que Fizeram com Lady Jane Grey Antes de Sua Execução Vai Te Assombrar Para Sempre

O ano é 1554, 12 de fevereiro. No coração da Torre de Londres, uma adolescente de 16 anos acorda pela última vez. As pedras da cela estão…

GLAUBER BRAGA ARRASTADO À FORÇA PARA FORA DA CÂMARA: CASSAÇÃO QUASE CERTA — MAS O QUE HÁ POR TRÁS DESSE ATO EXTREMO QUE O BRASIL AINDA NÃO SABE?

Glauber Braga Arrastado Para Fora da Câmara: A Cassação Está Quase Certificada! A política brasileira, já marcada por escândalos e reviravoltas, teve mais um episódio que…

Após décadas guardada, esta fotografia revelou um detalhe que muda a forma como entendemos a escravidão.

Após décadas guardada, esta fotografia revelou um detalhe que muda a forma como entendemos a escravidão. A Descoberta no Porão Tudo começou com uma caixa que não…

DAVÍ ALCOLUMBRE COMETE ERRO FATAL, E LULA DESTRÓI O SENADOR COM NOVO DECRETO! O QUE ESTÁ POR TRÁS DESSA JOGADA POLÍTICA QUE PODE MUDAR TUDO?

Lula Derruba Davi Alcolumbre e Mostra Quem Realmente Comanda: Um Golpe Estratégico que Abalou Brasília! Em Brasília, o jogo político nunca é previsível, mas o que se…