ELE ASSAVA ESCRAVOS NO FORNO DE TIJOLO – A Noite do Inferno em Mariana, 1832

O cheiro de carne queimada misturado ao tijolo aquecido tomava conta da fazenda Santa Cruz nas madrugadas de Mariana. Não era o aroma do pão sendo assado,…

María Josefa: A ESCRAVA de Oaxaca cuja senhora tinha um filho negro… e a casa ficou em silêncio

No verão sufocante de 1782, quando o calor em Oaxaca derretia chumbo sobre as telhas de barro e o ar cheirava a copal queimado, misturado com o…

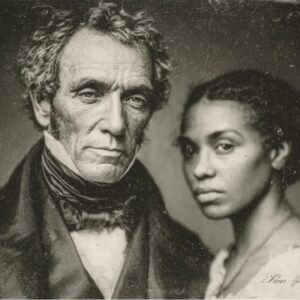

O 9º vice-presidente dos Estados Unidos viveu por 22 anos com sua esposa escravizada. Ela nunca foi livre.

Em 1837, os Estados Unidos empossaram como vice-presidente um homem que passou 22 anos vivendo publicamente com uma mulher a quem chamava de “minha esposa”. Tiveram duas…

“Ele está a mentir”, disse o rapaz apontando para o polícia no tribunal – o que aconteceu deixou todos sem palavras.

“Ele está mentindo sobre tudo”, sussurrou o rapaz, a sua voz cortando a tensão sufocante como uma faca. O tribunal caiu num silêncio absoluto enquanto Marcus Williams,…

A Mãe Militar que Declarou Guerra Após a Diretora Racista Cortar o Cabelo da Filha

A Mãe Militar que Declarou Guerra Após a Diretora Racista Cortar o Cabelo da Filha e a Lei que Mudou a Educação O som da tesoura cortando…

ARTHUR LIRA EM PÂNlCO APÓS PF APREENDER CELULAR DE ASSESSORA! 6 PARLAMENTARES DELATARAM A FLÁVIODINO

A capital federal, Brasília, tornou-se palco de um intenso clima de apreensão e expectativa após a deflagração de uma megaoperação da Polícia Federal (PF) que mirou pessoas…

IMPRESSIONANTE! SUCESSO DAS MEGAMANIFESTAÇÕES DEU RESULTADO E CONGRESSO ARREGA EM PLENO DOMINGO

O domingo que passou será lembrado como um dia de intensa mobilização popular e de um revés político notável no coração do poder legislativo brasileiro. Dezenas de…

A Baronesa de Veracruz teve um filho com seu escravo mais forte… Ninguém imaginava como esse romance terminaria.

No ano de 1789, a Fazenda Santa María de los Remedios erguia-se como uma fortaleza de pedra e cal entre os canaviais de Veracruz. Os seus muros…

BOLSONARO TENTA FUGIR DA PRlSÃO E ALEXANDRE ACIONA A PF!!! BANANINHA CHORA APÓS CASSAÇÃO E PRlSÃO!!

O Brasil assiste, em tempo real, a uma intensificação dramática do cerco jurídico e político que envolve a família Bolsonaro. A semana foi marcada por dois eventos…

O rancheiro solitário salvou uma garota Comanche ferida, mas a chegada de 50 guerreiros transformou um confronto mortal em uma aliança lendária.

O rancheiro solitário salvou uma garota Comanche ferida, mas a chegada de 50 guerreiros transformou um confronto mortal em uma aliança lendária. Cinquenta guerreiros Comanche cercaram o…