Em 1842, um poderoso coronel do Brasil imperial foi exposto por encontros secretos com um escravo. O escândalo destruiu sua vida e abalou uma província inteira. Mas o que levou a esse ato extremo? E qual foi o destino final dessas pessoas? O que aconteceu nos detalhes desse caso é o que você vai descobrir hoje.

Eu sou Carlos Mota, historiador e pesquisador das origens esquecidas do Brasil. Hoje você vai conhecer mais uma história real que marcou o país e que quase foi apagada dos registros oficiais. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está nos ouvindo.

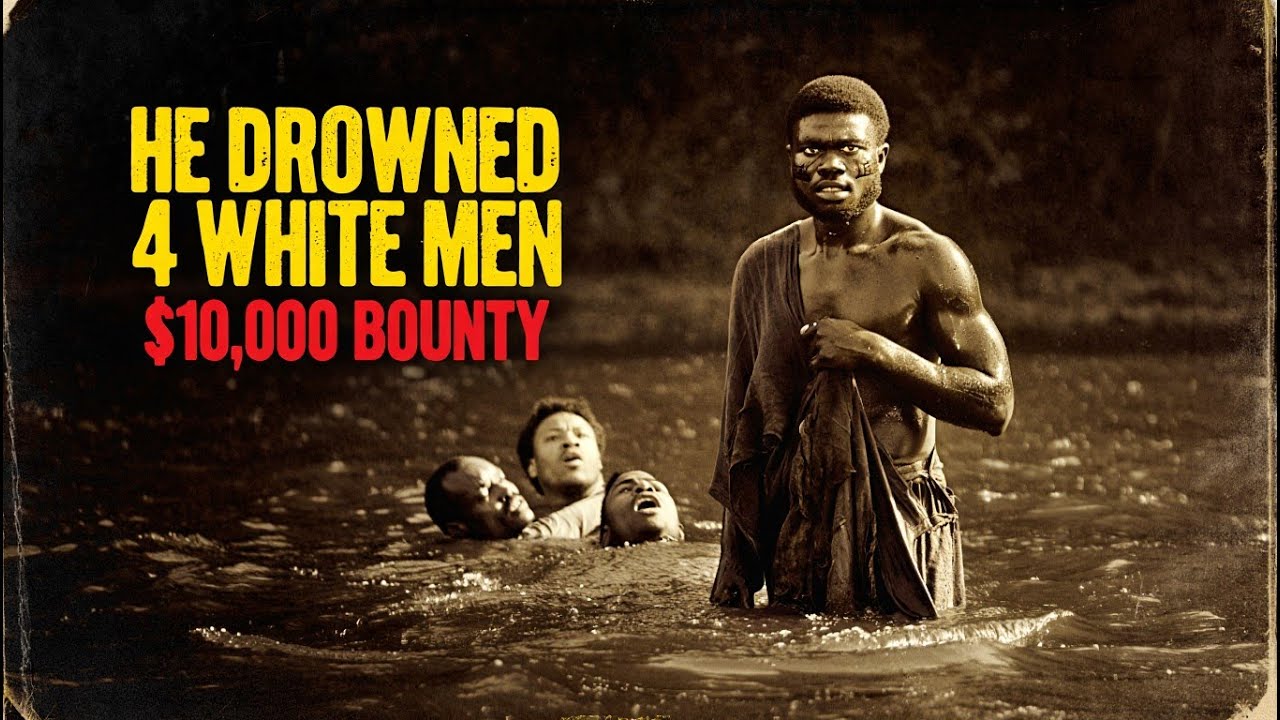

Assim, mais pessoas poderão descobrir essas histórias que o tempo tentou calar. Prepare-se, porque a emoção começa agora. No coração do Vale do Paraíba, na província de São Paulo, a fazenda Boa Esperança era um símbolo de poder. Em 1842, o Brasil imperial vivia o auge do ciclo cafeiro. Fazendas como essas sustentavam a economia, movidas pelo trabalho brutal de milhares de escravizados.

A casa grande, com suas janelas altas e paredes brancas contrastava com a cenzala, onde o cheiro de terra úmida e o silêncio pesado denunciavam o sofrimento. No comando da boa esperança estava o coronel Ambrósio Farias, um homem de 48 anos, dono de 200 escravizados e de uma reputação inabalável, alto, de barba cerrada e voz grave, Ambrósio era a imagem da verilidade e da autoridade.

Seus olhos, porém escondia um conflito que ninguém suspeitava. Casado havia do anos com Helena, uma jovem de 22 anos vinda de uma família empobrecida de Campos dos Goitacazes, ele mantinha uma fachada impecável. O casamento arranjado para unir terras e prestígio era frio. Helena, de pele clara e cabelos longos, movia-se pela casa grande com graça, mas sem alegria. A sociedade local idolatrava Ambrósio.

Ele recebia padres, políticos e outros coronéis em jantares regados a vinha importado. Sua palavra era lei. Capatazes temiam seus gritos e os escravizados baixavam a cabeça ao vê-lo passar a cavalo. Mas sob essa máscara, Ambrósio carregava um segredo que o corroía. Ele era gay, um desejo que na época era não apenas proibido, mas inconcebível para um homem de sua posição. A igreja onipresente condenava qualquer desvio como pecado mortal.

A sociedade escravocrata, obsecada por honra e hierarquia, destruiria quem ousass desafiá-la. Todas as noites, às 3 da manhã, quando a fazenda dormia, Ambrósio se levantava. O silêncio era quebrado apenas pelo canto dos grilos e pelo render das tábuas sob seus pés. Ele saía pela porta lateral da Casagre, atravessava o pátio onde o orvalho molhava suas botas, se seguia até a cenzala.

Lá, em um quartinho escuro, aguardava Joaquim, um escravo de 25 anos, alto, de ombros largos e olhar resignado. Joaquim, nascido na própria fazenda, era conhecido por sua força e obediência. Ele não tinha escolha. O coronel, usando seu poder absoluto, exigia que Joaquim o satisfizesse. Não havia afeto nesses encontros. Para Ambrósio, era uma necessidade reprimida, misturada com medo e vergonha.

Ele não via Joaquim como pessoa, mas como um instrumento para aplacar o que não podia assumir. Para Joaquim, era mais uma forma de violência, um peso que carregava em silêncio. Ele abaixava a cabeça, obedecia e voltava ao seu catre, enquanto o coronel retornava à Casagre, como se nada tivesse acontecido. O ritual se repetia madrugada após madrugada, às 3 da manhã. Enquanto isso, Helena começava a perceber algo errado.

Acostumada a dormir sozinha no quarto de casal, ela notava que Ambrósio nunca estava na cama à noite. Pela manhã, ele aparecia exausto, com olheiras fundas, irritado com qualquer pergunta. A jovem, educada para ser submissa, guardava suas dúvidas. Mas a curiosidade, misturada com a solidão de um casamento sem amor, a corroía o que seu marido fazia quando todos dormiam. A fazenda com seus 500 alqueires, era o mundo isolado.

O cheiro doce da cana de açúcar pairava no ar, misturado ao suor dos escravizados que trabalhavam sob o sol escaldante. Capatazes, como o temido Manuel, garantiam a ordem com chicotes e gritos. A senzala, uma fileira de cazebres de barro, abrigava homens, mulheres e crianças que viviam sob constante ameaça.

A Casagre, com seus móveis de jacarandá e quadros de santos, era o palco onde Ambrósio exibia seu poder, mas nas sombras as tensões cresciam. Helena, apesar de jovem, não era ingênua, criada em uma família que conhecia as dinâmicas do poder. Ela sabia que reputação era tudo. Um escândalo podia destruir não só Ambrósio, mas também sua própria posição.

Ainda assim, Alempelia buscar respostas. Certa noite, movida por um impulso, ela decidiu seguir o marido, vestiu um chale escuro, saiu descalça para não fazer barulho e seguiu o vulto de Ambrósio pelo pátio. O coração batia forte, o que ela encontraria? Ao chegar a senzáala, Helena parou. A porta de um dos quartinhos estava entreaberta. Um lampião fraco iluminava o interior.

Lá dentro, ela viu o impossível. Seu marido, o coronel Ambrósio Farias, ajoelhado diante de Joaquim. O homem que comandava a fazenda com punho de ferro parecia vulnerável, quase suplicante. Helena ficou paralisada. A cena não era de amor, mas de poder distorcido, de um homem preso em seus próprios conflitos e de outro que não tinha escolha. Ela voltou à Casa Grande em silêncio, com a imagem gravada na mente.

Aquele momento mudou tudo. Helena não era mais apenas assim a submissa, a traição, a humilhação e o risco a sua reputação a transformaram. Ela não confrontou Ambrósio imediatamente. Em vez disso, começou a planejar. Se o coronel achava que podia viver de aparências, estava enganado. Helena agora tinha um trunfo e ela o usaria.

Uma decisão como essa mudou tudo. Se está chocado com o que Helena viu, deixe seu like e se inscreva para acompanhar o desenrolar dessa história. A fazenda Boa Esperança, como tantas outras, era um microcosmo do Brasil imperial. A hierarquia era rígida, coronéis no topo, sin figuras decorativas, capatazes como enforcadores da ordem e escravizados como propriedade.

A igreja, representada pelo padre Inácio, que visitava a fazenda semanalmente, reforçava a moralidade. Pecados eram julgados com severidade, e a homossexualidade, embora nunca mencionada abertamente, era vista como abominação. Ambrósi sabia disso. Por isso, seu segredo era guardado a qualquer custo.

Helena, porém, não estava disposta a carregar o fardo sozinha. Dias após a descoberta, ela começou a observar Joaquim. Durante o dia, ele trabalhava nos cafezais, sob o olhar atento dos capatazes. À noite, voltava a cenzá-la, exausto. Helena, usando sua posição, encontrou uma desculpa para chamá-lo à Casagre. alegou precisar de ajuda com um móvel.

Era a primeira vez que os dois ficariam a sós no depósito da casa grande com o cheiro de madeira velha no ar. Helena olhou nos olhos de Joaquim. “Eu sei o que ele faz com você”, disse ela em voz baixa. Joaquim ficou imóvel, o rosto sem expressão. Anos de violência o ensinaram a não confiar, mas Helena insistiu.

Fale, ele não vai saber. Pela primeira vez, Joaquim abriu a boca, contou tudo, as madrugadas, as exigências, o medo de desobedecer. Suas palavras eram poucas, mas carregadas de dor. Helena ouviu em silêncio. Pela primeira vez, viu Joaquim não como um escravo, mas como um homem tão preso quanto ela.

A partir daquele dia, os dois começaram a conversar em segredo. Helena usava pretextos para chamá-lo, concertos, tarefas triviais. Aos poucos, Assinha e o escravo construíram uma aliança improvável. Não era amor, mas uma clicidade nascida da dor. Ambos haviam sido esmagados pelo mesmo homem e ambos queriam liberdade. Enquanto isso, Ambrósio seguia sua rotina, alheio às mudanças.

Ele continuava a comandar a fazenda, a receber visitas e a exigir obediência, mas o equilíbrio estava prestes a ruir. Helena, com a ajuda de Joaquim, começou a reunir provas. #content. Ela guardava bilhetes, horários, testemunhos de outros escravizados que em segredo sabiam do segredo do coronel.

A senzala, apesar do medo, guardava seus próprios segredos. Alguns haviam visto Ambrósio entrar no quartinho de Joaquim. Helena anotava tudo, escondendo os papéis em um baú trancado. O que acha de tratar pessoas como propriedade? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe o que sentiu ao descobrir o segredo de Ambrosio. A tensão na fazenda crescia.

Helena sabia que expor Ambrossio seria um risco. Um escândalo não destruiria apenas ele, mas também a reputação da família. Ainda assim, ela estava decidida. A humilhação que sentiu ao ver o marido com Joaquim não saía de sua mente, e as conversas com Joaquim a fizeram enxergar a brutalidade do sistema que sustentava sua própria vida.

Pela primeira vez, ela questionava o mundo em que vivia. Helena agora carregava um plano perigoso. Expor o segredo de Ambrósio não seria apenas uma vingança pessoal, mas um ataque ao sistema que o protegia. No Brasil imperial de 1842, a reputação de um coronel era mais valiosa que ouro.

Perder a honra significava perder poder, aliados e até a própria segurança. Helena sabia disso, mas a imagem de Ambrósio, ajoelhado diante de Joaquim a consumia. Ela queria justiça, não apenas por si, mas por Joaquim, cuja humanidade havia sido negada por anos. Na fazenda Boa Esperança, o dia começava com o sol escaldante, iluminando os cafezais, o som dos machados cortando lenha e os gritos dos capataz zecoavam pelo vale.

A cenzala despertava com o ranger das portas de madeira e o choro abafado de crianças. Enquanto isso, na casa grande, Helena mantinha as aparências, servia café aos visitantes, bordava em silêncio e respondia com sorrisos forçados às perguntas de Ambrósio, mas por dentro ela tramava.

Cada detalhe contava os horários das saídas noturnas do coronel, os olhares furtivos de Joaquim, as conversas sussurradas com outros escravizados. Joaquim, por sua vez, vivia um conflito. Pela primeira vez, alguém o tratava como algo além de propriedade. As conversas com Helena, embora breves, eram um alívio em meio à brutalidade da cenzala, mas ele sabiam o risco que corria.

Desafiar um coronel, mesmo indiretamente, podia custar sua vida. O capataz Manuel, um homem de pele queimada e olhos cruéis, já suspeitava de algo. Ele notara que Joaquim era chamado com frequência a Casa Grande. O que assim quer com o negro como você? Perguntou certa vez com um chicote na mão. Joaquim baixou a cabeça e murmurou uma desculpa.

Manuel não insistiu, mas seus olhos nunca deixavam de vigiar. Helena precisava de aliados. sozinha, sua palavra contra de Ambrósio, seria insuficiente. A Sociedade Patriarcal do Vale do Paraíba favorecia os homens, especialmente um coronel com conexões. Ela começou a se aproximar de figuras influentes, mas com cautela.

Uma delas era dona Francisca, viúva de um barão do café e dona da vizinha fazenda Santa Vitória. Francisca, de 50 anos, era conhecida por sua língua afiada e por desafiar as convenções dentro do que a sociedade permitia. Helena visitava sobetexto de tomar chá, mas aos poucos deixava pistas sobre o comportamento de Ambrósio.

“Meu marido anda estranho à noite”, dizia com um tom que sugeria mais do que revelava. Francisca, astuta, captava as entrelinhas. Enquanto isso, Ambrósio continuava suas escapadas noturnas. Às 3 da manhã, o ritual na cenzala se repetia. O quartinho escuro, iluminado por um lampião, era o único lugar onde ele podia ser quem era, ainda que de forma distorcida, mas a culpa o consumia.

Após cada encontro, ele rezava em segredo, pedindo perdão a um Deus que, segundo o padre Inácio, jamais perdoaria tal pecado. A pressão de manter a fachada o tornava cada vez mais paranoico. Ele começou a notar os olhares de Helena, mais atentos e a desconfiar das conversas dela com os criados. “O que você anda fazendo?”, perguntou certa manhã com um tom que misturava raiva e medo. Helena apenas sorriu e disse: “Nada, meu senhor”.

O ponto de virada veio em uma noite de tempestade. O céu do vale do Paraíba estava coberto de nuvens negras e o som dos trovões abafava qualquer barulho. Helena, sabendo que Ambrósio sairia, decidiu agir. Ela seguiu o marido novamente, mas desta vez levou uma testemunha. Ana, uma escravizada de 30 anos que trabalhava na Casagre.

Ana, que já ouvirá rumores na Senzala, concordou em acompanhar Helena por lealdade assim. As duas, escondidas atrás de uma árvore, viram Ambrósio entrar no quartinho de Joaquim. O lampião projetava sombras na parede de barro. Ana, chocada, tapou a boca para não gritar. Helena, com lágrimas nos olhos, sussurrou: “Agora temos prova. No dia seguinte, Helena chamou Joaquim ao depósito da Casagrande.

“Você está pronto?”, perguntou. Joaquim hesitou. Ele sabia que expor o coronel podia libertá-lo, mas também podia custar sua vida. A cenzala estava cheia de histórias de escravizados punidos por ousar desafiar seus senhores. Ainda assim, ele assentiu. “Se a senhora me proteger, eu falo”, disse. Helena prometeu que faria o possível.

Era uma promessa frágil, mas para Joaquim era a única esperança. Helena começou a espalhar a história com cuidado. Primeiro contou a dona Francisca, que ficou horrorizada, mas não surpresa. Homens como Ambrósio sempre escondem algo”, disse ela, prometendo apoio. Depois, Helena abordou o padre Inácio durante uma confissão. Sem revelar tudo, sugeriu que pecados graves aconteciam na fazenda.

O padre, um homem rígido, prometeu investigar. A rede de aliados de Helena crescia, mas o risco também. Manuel, o capataz, começou a farejar problemas. Ele confrontou Ana, que negou saber de qualquer coisa, mas o medo em seus olhos o alertou. O que acha de um sistema que permite tamanha hipocrisia? Deixe sua opinião nos comentários e diga o que faria no lugar de Helena. A Fazenda. Antes um símbolo de ordem.

Agora era um barril de pólvora. Ambrósio, sentindo a pressão, tornou-se mais agressivo. Durante um jantar com outros coronéis. Ele gritou com Helena por um motivo banal, humilhando na frente dos convidados. Era a primeira vez que ele perdia a compostura publicamente. Os olhares dos presentes, incluindo de dona Francisca, diziam tudo. Algo estava errado na boa esperança. Helena, porém, não recuou.

Ela sabia que o momento de agir estava próximo. Com a ajuda de Ana, ela conseguiu que outros escravizados confirmassem o que viam à noite. Um deles, José, um homem de 40 anos que trabalhava no engenho, revelou que já ouvirá Ambrósio no quartinho de Joaquim. Ele acha que ninguém vê, mas a cinzala sabe, disse José com a voz baixa.

Helena anotava tudo, escondendo os papéis em seu baú. Ela também começou a escrever cartas anônimas enviadas a coronéis vizinhos e ao juiz de paz da vila. As cartas não assinadas falavam de pecados inomináveis na fazenda Boa Esperança. Em meados de 1842, os rumores começaram a se espalhar pelo Vale do Paraíba.

A vila de São José dos Campos, a 20 km da fazenda, fervilhava com fofocas. O coronel Ambrósio, não é o que parece. sussurravam nas vendas e nas igrejas. Ambrosio, ciente dos boatos, tentou abafá-los. Ele doou dinheiro para a paróquia, organizou uma festa na fazenda e até ameaçou Manuel, exigindo que descobrisse quem espalhava as histórias.

Mas o capataz, leal, mas não cego, começou a suspeitar do próprio coronel. Ele viu Ambrosio sair de casa à noite e decidiu segui-lo. Na noite em que Manuel descobriu a verdade, tudo mudou. Ele viu Ambrósio entrar na cenzala. Escondido, testemunhou o encontro com Joaquim. Furioso, mas calculista, Manuel não confrontou o coronel. Em vez disso, foi até Helena.

Eu sei o que ele faz, disse com um sorriso frio. O que a senhora me dá para ficar quieto? Helena, surpresa, percebeu que tinha um novo aliado, mas perigoso. Ela prometeu dinheiro e proteção, mas sabia que Manuel era uma faca de dois gumes. A rede de segredos e traições se apertava. Helena, Joaquim, Ana, dona Francisca e até Manuel agora compartilhavam o mesmo objetivo. Derrubar Ambrosio. Mas cada um tinha seus próprios motivos.

Helena queria vingança e liberdade. Joaquim queria dignidade. Ana e os outros escravizados sonhavam com o futuro menos cruel. Dona Francisca havia uma chance de aumentar seu prestígio. Emanuel queria poder. A fazenda Boa Esperança, outrora um Bastião de ordem, estava prestes a colapsar.

Enquanto isso, Ambrósio sentia o cerco se fechar. Ele parou de ir a Cenzá-la por algumas noites, temendo ser seguido, mas a abstinência de seu ritual o deixava ainda mais instável. Ele brigava com os capatazes, ignorava os conselhos do padre Inácio e afastava os aliados. Sua queda, embora ele não soubesse, era apenas uma questão de tempo.

Se a história está te prendendo, deixe seu like e se inscreva para não perder o que venir. O clímax está chegando. O cerco se fechava na fazenda Boa Esperança. Em outubro de 1842, os rumores sobre o coronel Ambrósio Farias já não eram apenas sussurros. Nas vendas de São José dos Campos, nas igrejas e até nas fazendas vizinhas, todos falavam do pecado que manchava o nome do poderoso Senhor do café.

Helena, com sua rede de aliados improváveis, orquestrava cada passo, mas o plano, tão frágil quanto audacioso, dependia de um equilíbrio delicado, um erro, e ela própria poderia ser destruída pelo escândalo. Na Casagre, o ambiente era sufocante. O cheiro de cera dos móveis misturava-se ao calor úmido do Vale do Paraíba.

Helena mantinha a fachada de esposa obediente, mas seus olhos traíam uma determinação fria. Ela sabia que a exposição de Ambrósio precisava ser pública e innegável. Um confronto privado só daria a ele chance de negá-lo. Com as cartas anônimas circulando e as testemunhas prontas, ela aguardava o momento certo. O padre Inácio, influenciado pelas insinuações de Helena, começou a pressionar Ambrósio.

Durante uma missa na capela da fazenda. Ele pregou sobre pecados que corroem a alma dos poderosos, olhando diretamente para o coronel. Ambrósio, acuado, tornava-se cada vez mais errático. Ele sentia os olhares dos capatazes, o silêncio pesado dos escravizados e a distância crescente de Helena. Certa noite, confrontou-a no quarto. “O que você anda tramando?”, gritou, segurando-a pelo braço.

Helena, mantendo- a calma, respondeu: “Nada além do que o Senhor me ensinou, cuidar da nossa honra”. A resposta, carregada de ironia, enfureceu Ambrósio, mas ele não tinha provas contra ela. O medo de ser exposto o paralisava. Enquanto isso, Joaquim enfrentava seus próprios demônios.

A promessa de Helena, proteção em troca de sua cooperação, era tudo o que ele tinha. Mas a cenzala não era um lugar de esperança. Os outros escravizados, como José e Ana, apoiavam-no em segredo, mas o medo de represalha era constante. Manuel, o capataz, tornava-se um problema. Após sua conversa com Helena, ele exigia mais, não apenas dinheiro, mas também influência na fazenda.

Quando o coronel cair, eu quero o comando”, disse ele com o olhar que deixava claro que não aceitaria menos. Helena, sem escolha, concordou, mas sabia que Manuel era uma ameaça. O plano de Helena ganhou força com a chegada de um evento crucial, a festa anual da colheita, marcada para o final de outubro. A fazenda Boa Esperança receberia dezenas de coronéis, sins, padres e autoridades da província.

Era o momento perfeito para expor Ambrósio diante de todos. Helena planejou cada detalhe. Dona Francisca, agora uma aliada declarada, prometeu trazer o juiz de paz, Domingos Ribeiro, um homem conhecido por sua intransigência com escândalos morais. O padre Inácio, convencido de que Ambrósio era uma afronta à igreja, também estaria presente.

Na véspera da festa, Helena reuniu suas testemunhas no depósito da Casagre. Joaquim, Ana e José estavam lá junto com dois outros escravizados que confirmariam os encontros noturnos. Vocês precisam falar a verdade”, disse Helena com a voz firme. “Não é só por mim, é por todos vocês.” Joaquim, ainda hesitante, olhou para Ana, que assentiu.

“Se for para acabar com isso, eu falo”, disse ele. Helena entregou a cada um pedaço de papel, com o que deveriam dizer: “Era arriscado, mas necessário.” Ela também instruiu Manuel a garantir que Ambrósio estivesse desprevenido durante a festa. A noite da festa chegou. A casa grande estava iluminada por candelabros e o som de risadas e música ecoava pelo pátio.

Mesas cobertas com toalhas brancas exibiam bolos, carnes e vinhos. Ambrósio, vestido com sua melhor casaca, recebia os convidados com um sorriso forçado. Ele sabia dos rumores, mas acreditava que sua posição o protegeria. Helena, em um vestido azul que destacava sua beleza, movia-se entre os convidados, conversando com dona Francisca e o juiz Domingos.

O padre Inácio, de batina preta, observava tudo com um olhar severo. O clímax veio após o jantar. Helena pediu a palavra, algo em comum para uma. Os convidados, curiosos, fizeram silêncio. “Quero falar sobre honra”, começou ela, com a voz clara. sobre o que acontece nas sombras desta fazenda.

Ambrósio, pálido, tentou interrompê-la, mas dona Francisca o conteve com um olhar. Helena continuou descrevendo as saídas noturnas do marido e os encontros com Joaquim. A multidão murmurava chocada. Então ela chamou as testemunhas. Ana foi a primeira, relatando que vira na cenzala. José confirmou.

E finalmente, Joaquim, com a cabeça erguida pela primeira vez, falou: “O coronel me obrigava todas as noites às 3 da manhã. O silêncio foi substituído por um alvoroço. Convidados gritavam, alguns saíam, outros exigiam explicações. Ambrósio, vermelho de raiva e vergonha, gritou: “Mentira! É tudo uma conspiração”. Mas o juiz Domingos, apoiado pelo padre Inácio, exigiu que ele se explicasse.

Manuel, cumprindo sua parte, entregou ao juiz um bilhete encontrado na Czala, escrito por Ambrósio, convocando Joaquim para um encontro. A prova era innegável. Se está chocado com a coragem de Helena e Joaquim, deixe seu like e se inscreva para acompanhar o desfecho dessa história. A queda de Ambrósio foi imediata. Naquela mesma noite, o juiz ordenou que ele fosse levado à vila para interrogatório.

A notícia se espalhou como fogo. Nos dias seguintes, a fazenda Boa Esperança tornou-se um caos. Capatazes abandonaram seus postos. Escravizados sussurravam sobre liberdade e os coronéis vizinhos cortaram laços com a família Farias. Ambrósio, preso em uma cela improvisada na vila, perdeu tudo. Respeito, poder, aliados.

A igreja o escomungou e o padre Inácio declarou que ele era um exemplo do que acontece aos que desafiam a ordem divina. Helena, porém, não comemorava. A exposição a libertara de Ambrósio, mas também a colocará sob escrutínio. Sinz não desafiavam maridos publicamente. Dona Francisca a apoiava, mas outros a viam como uma traidora.

Ainda assim, ela não recuou. Nos meses seguintes, usou sua influência para garantir que Joaquim e os outros escravizados que a ajudaram recebessem tratamento menos cruel. Manuel, esperando assumir o comando da fazenda, foi surpreendido. Helena, como herdeira legal, manteve o controle com o apoio do juiz Domingos. A relação entre Helena e Joaquim mudou.

As conversas no depósito continuaram, mas agora eram diferentes. Não havia mais segredos ou medo. Joaquim, embora ainda escravizado, sentia-se ouvido. Helena, pela primeira vez, via o mundo além da casa grande. Ela começou a questionar o sistema escravocrata que sustentava sua vida. “Como podemos viver assim?”, perguntou certa noite a Joaquim.

Ele, com um leve sorriso, respondeu: “A senhora está começando a ver o que a gente sempre soube. O que acha de uma sociedade que pune a verdade e protege a hipocrisia? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas reflexões. O escândalo de Ambrósio reverberou pelo Vale do Paraíba.

Jornais da capital como o asterisco correio paulistano asterisco publicaram versões sensacionalistas da história. A província inteira falava do coronel que se rebaixara com um escravo. Mas a história não terminava com a queda de Ambrosiel. Helena e Joaquim, unidos por uma dor compartilhada, começavam a traçar um futuro que ninguém poderia prever.

A fazenda, agora sob o comando de uma que desafiava as regras, tornava-se um símbolo de mudança e de controvérsia. A queda do coronel Ambrósio Farias marcou o Vale do Paraíba como uma cicatriz. Em novembro de 1842, a fazenda Boa Esperança, outrora um bastião de poder, era agora um palco de incertezas.

Helena, aos 22 anos, assumirá ao comando da propriedade uma posição quase impensável para uma mulher no Brasil imperial, mas o preço de sua vitória era alto. A sociedade escravocrata, que valorizava a obediência da Sins, via sua ousadia com desconfiança. E Joaquim, o escravo que ousara falar a verdade, carregava o peso de ser o centro do escândalo que abalara a província. Na Casagrande, o dia a dia mudará.

O som das risadas dos jantares foi substituído pelo silêncio tenso dos criados. O cheiro de café fresco ainda pairava, mas agora misturado a sensação de que algo novo e perigoso estava nascendo. Helena, com o apoio de dona Francisca e do juiz Domingos Ribeiro, mantinha a fazenda funcionando. Ela dispensou Manuel, o capataz, cuja ambição se tornará uma ameaça.

“Volte para os cafezais”, disse ela, entregando-lhe um pagamento para silenciar suas exigências. Manuel aceitou, mas seu olhar prometia vingança. Ambrósio, enquanto isso, definvava na vila de São José dos Campos. Preso em uma cela úmida, ele enfrentava interrogatórios diários. O juiz Domingos, pressionado pela igreja e pelos coronéis, queria um exemplo público.

Ambrósio negava tudo, mas as provas, o bilhete, as testemunhas, o testemunho de Joaquim eram esmagadoras. Ele foi condenado por crimes contra a moral, uma acusação vaga que servia para proteger a ordem social, sua punição, o confisco parcial de suas terras e o exílio para uma fazenda remota em Minas Gerais. A humilhação era pior que a sentença.

O homem que comandava 200 escravizados agora era um pária. Helena, livre do marido, enfrentava novos desafios. A sociedade esperava que ela vendesse a fazenda e voltasse para Campos dos Goitacazes, onde sua família a pressionava para limpar o nome. Mas Helena recusou. Esta é minha casa agora escreveu em uma carta a mãe.

Ela começou a mudar a fazenda, reduziu as punições aos escravizados, aumentou as rações de comida e permitiu que trabalhassem em turnos menos exaustivos. Essas mudanças, embora pequenas, causaram revolta entre os capatazes remanescentes e os coronéis vizinhos. “Uma mulher não pode comandar assim”, dizia Dom Álvaro, dono da fazenda Santa Cruz. Isso é fraqueza.

Joaquim, por sua vez, vivia um paradoxo. Sua coragem ao expor Ambrósio, o tornará uma figura respeitada na cenzala, mas também um alvo. Outros escravizados o viam como um símbolo de resistência. enquanto os capatazes o vigiavam com ódio, Helena, ciente disso, garantiu que ele trabalhasse mais perto da Casagre, em tarefas menos pesadas.

Era uma proteção frágil, mas o melhor que ela podia oferecer. As conversas entre os dois continuavam agora no Jardim dos Fundos, onde o perfume das laranjeiras contrastava com a gravidade de suas palavras. “Você já pensou em ser livre?”, perguntou Helena certa tarde. Joaquim, olhando para o chão, respondeu: “Penso todo dia, mas liberdade não vem de graça. A relação entre Helena e Joaquim aprofundava-se.

Não era amor romântico, mas uma aliança forjada na dor e no respeito mútuo. Helena havia em Joaquim a força que ela própria buscava. Joaquim envia em Helena uma chance de mudar, ainda que pequena, o destino dos que viviam na cenzala. Juntos começaram a planejar algo impensável, a alforria de Joaquim.

No Brasil imperial, libertar um escravo exigia dinheiro, documentos e a aprovação de autoridades. Helena, usando os lucros da fazenda, começou a reunir o necessário, mas o plano precisava ser secreto. Se os coronéis soubessem, acusariam Helena de traição, a ordem escravocrata. Enquanto isso, os ecos do escândalo continuavam.

Jornais do Rio de Janeiro, como o asterisco Jornal do Comércio Asterisco publicavam artigos velados sobre certos coronéis que manchavam a honra do império. Em São José dos Campos, as conversas nas vendas giravam em torno de Helena. Alguns a chamavam de heroína, outros de louca. Dona Francisca, sempre pragmática, aconselhava cautela. “Você desafiou o mundo dos homens”, disse ela durante um chá.

Agora precisa ser mais esperta que eles. Helena a sentiu, mas sua determinação não vacilava. O que acha de uma mulher desafiando um sistema tão cruel? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe o que sentiu com a história até agora. O próximo passo de Helena seria o mais arriscado. Em janeiro de 1843, ela apresentou o pedido de alforria de Joaquim ao juiz Domingos.

alegou que ele prestara serviços excepcionais à fazenda, uma justificativa comum para Alforrias. O juiz, ainda grato pelo apoio de Helena no caso de Ambrósio, concordou em analisar o pedido, mas a notícia vazou. Dom Álvaro e outros coronéis protestaram. “Libertar o escravo que destruiu um de nós”, exclamou Dom Álvaro em uma reunião na vila. Isso é um precedente perigoso.

A pressão crescia e Helena sabia que precisava de mais aliados. Ela recorreu ao padre Inácio, cuja influência na comunidade era enorme. Em uma confissão, Helena apelou à sua consciência. Joaquim sofreu nas mãos de um pecador, disse ela. A igreja não deveria protegê-lo. O padre, dividido entre sua rigidez moral e a justiça do caso, prometeu interceder.

Ele escreveu uma carta ao juiz, defendendo aforria como um ato cristão. Era um apoio inesperado, mas crucial. Em março de 1843, o juiz aprovou a alforria. Joaquim, aos 25 anos, era um homem livre. A cenzala celebrou em segredo, com sorrisos discretos e apertos de mão. Mas a liberdade de Joaquim vinha com um custo. Ele não podia ficar na fazenda. Os coronéis vizinhos já falavam em dar um jeito no escravo insolente.

Helena, antecipando o perigo, ofereceu-lhe dinheiro e uma carta de recomendação para trabalhar em São Paulo, onde ele poderia começar uma nova vida. Joaquim aceitou, mas antes de partir olhou para Helena e disse: “A senhora me deu mais do que a liberdade, me deu minha voz, a partida de Joaquim, porém não encerrou a história.

Helena, agora sozinha na fazenda, enfrentava boicotes. Coronéis recusavam-se a negociar com ela e os lucros da boa esperança caíam. Dona Francisca sugeriu que ela se casasse novamente para recuperar a respeitabilidade. Mas Helena tinha outros planos. Ela começou a vender partes da fazenda, acumulando dinheiro para um projeto maior, libertar mais escravizados.

Era uma ideia radical que desafiava tudo o que o Vale do Paraíba representava. Se a coragem de Helena e Joaquim te inspirou, deixe seu like e se inscreva para saber como essa história termina. A notícia da alforria de Joaquim chegou aos ouvidos de Ambrósio. Em sua fazenda em Minas Gerais, vivia como um recluso. A humilhação final, saber que o homem que ele usará agora era livre, o consumiu.

Ele morreu em 1844, de causas nunca esclarecidas, mas muitos diziam que foi de vergonha. Sua morte passou despercebida, um eco distante do homem que já fora, Helena, enquanto isso, continuava sua transformação. Ela lia livros abolicionistas contrabangeados da Europa e escrevia cartas a intelectuais no Rio de Janeiro.

Sua fazenda tornou-se um refúgio para escravizados fugidos, embora em segredo. Mas o maior choque ainda estava por vir. Em 1845, Helena anunciou que deixaria o Vale do Paraíba e se mudaria para São Paulo. E com ela iria Joaquim, que retornará à província após 2 anos.

Os dois, agora mais do que aliados, decidiram construir uma vida juntos. A decisão de Helena e Joaquim de construírem uma vida juntos em 1845 era mais do que um ato de coragem. Era uma afronta direta ao Brasil imperial. No Vale do Paraíba, onde a ordem escravocrata reinava absoluta, a ideia de uma e um ex-escravo unindo seus destinos era inconcebível.

A fazenda Boa Esperança, agora parcialmente vendida, tornava-se um símbolo de ruptura. Helena, aos 25 anos, e Joaquim, aos 28, estavam prontos para desafiar o mundo que os moldara, mas o caminho seria árduo. Na Casagrande, os últimos meses de 1844 foram de preparativos. Helena, com o dinheiro das vendas de terras, organizava sua partida.

O cheiro de café torrado ainda impregnava o ar, mas a fazenda já não era a mesma. Muitos escravizados haviam sido transferidos para outras propriedades. Escapatazes, sem a presença intimidadora de Ambrósio, perderam a autoridade. Helena, com o apoio de dona Francisca, garantiu que Ana, José e outros que a ajudaram recebessem melhores condições, mas aforria e massa que ela sonhava ainda era inviável.

O sistema escravocrata, sustentado por leis e pela igreja não cedia facilmente. Joaquim, enquanto isso, retornará ao Vale do Paraíba após do anos em São Paulo. Lá trabalhará como carpinteiro, usando a carta de recomendação de Helena. A cidade, mais diversa que o interior, permitia certa mobilidade a homens livres, mas o preconceito era constante.

Ele enfrentava olhares desconfiados, insultos velados, mas sua determinação crescia. As conversas com Helena, guardadas na memória, o mantinham firme. Quando soube que ela planejava deixar a fazenda, Joaquim decidiu voltar. Não posso deixar a senhora sozinha nisso”, disse ele em um encontro no jardim da Casagre. Helena, surpresa, sviu.

“Não me chame mais de senhora. Somos iguais agora”. A relação entre os dois evoluira. O que começara como uma aliança forjada na dor transformava-se em algo mais profundo. Não era apenas amor, mas uma parceria baseada em respeito e na vontade mútua de romper com o passado. Helena, que crescerá em um mundo de submissão, encontrava em Joaquim alguém que havia como pessoa, não como propriedade.

Joaquim, que nunca conhecera a liberdade verdadeira, via em Helena a possibilidade de um futuro. Juntos decidiram que São Paulo seria seu destino, onde poderiam viver com menos escrutínio. Mas o plano não passou despercebido. Dom Álvaro, o coronel da fazenda Santa Cruz, liderava uma campanha contra Helena. Ele espalhava rumores de que ela se rebaixara ao se associar a um ex-escravo.

As cartas de Helena aos abolicionistas do Rio de Janeiro, interceptadas por um funcionário da vila, alimentavam as fofocas. Ela quer destruir nossa ordem”, dizia Dom Álvaro em reuniões com outros coronéis. A igreja, embora dividida, também reagia. O padre Inácio, que outrora apoiara a alforria de Joaquim, agora hesitava. “A liberdade é uma coisa”, disse ele a Helena, “mas desafiar a ordem natural é outra”.

Helena, com frieza, respondeu: “A ordem natural de vocês é feita de correntes. O que acha de uma sociedade que chama escravidão de ordem natural? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe o que sentiu com a coragem de Helena. A partida de Helena e Joaquim foi marcada para abril de 1845. Eles viajariam em segredo, com poucos pertences, para evitar represáalhas.

Dona Francisca, sempre leal, ofereceu sua carruagem e garantiu que o juiz Domingos fosse informado caso houvesse problemas. Mas na véspera da viagem, um incidente mudou tudo. Manuel, o ex-capataz, agora trabalhando na fazenda Santa Cruz, decidiu se vingar. Ele reuniu um grupo de homens armados e planejou emboscar Joaquim na estrada.

Nenhum escravo vai rir por último”, disse ele com ódio nos olhos. Helena, alertada por Ana, que ouvirá rumores na vila, agiu rápido. Ela chamou Joaquim à Casa Grande e, com a ajuda de José, preparou uma fuga alternativa. Em vez de seguirem pela estrada principal, eles cortariam caminho pelos cafezais, onde Manuel não os esperaria. A noite da fuga foi tensa.

O som dos grilos misturava-se ao barulho dos galhos sob. Helena, vestida com roupa simples para não chamar atenção, carregava uma bolsa com dinheiro e documentos. Joaquim, com uma faca escondida, vigiava os arredores. Eles chegaram a São Paulo, exaustos, mas vivos.

Na cidade, os dois alugaram uma casa modesta no bairro da liberdade, ironicamente nomeado. São Paulo, embora mais aberta que o Vale do Paraíba, ainda era uma cidade escravocrata. Helena e Joaquim enfrentavam olhares curiosos e comentários maliciosos, mas mantinham a cabeça erguida. Helena, usando sua educação, começou a trabalhar como professora particular.

Enquanto Joaquim expandia seu ofício de carpinteiro, eles viviam como parceiros, mas o casamento que ambos desejavam era um passo arriscado. A sociedade não aceitaria facilmente uma união tão fora das normas. Em 1846, porém, eles decidiram oficializar sua união em uma cerimônia simples realizada por um padre progressista que Helena conhecera através de contatos abolicionistas. Eles se casaram.

A notícia, embora restrita a poucos, vazou. O Vale do Paraíba explodiu em indignação. Uma senh casada com um negro, exclamavam nas vendas de São José dos Campos. Dom Álvaro chamou a união de abominação. Até dona Francisca, apesar de sua lealdade, ficou chocada. “Você foi longe demais, Helena”, escreveu ela em uma carta. Mas Helena não se importava. Prefiro ser julgada por viver a verdade a ser respeitada por uma mentira”, respondeu.

Se a história de Helena e Joaquim te emocionou, deixe seu like e se inscreva para acompanhar o impacto desse ato revolucionário. O casamento de Helena e Joaquim tornou-se uma lenda no Brasil imperial. Jornais abolicionistas como o asterisco filantropo asterisco publicaram artigos exaltando sua coragem enquanto a imprensa conservadora os demonizava.

No Vale do Paraíba, a fazenda Boa Esperança foi vendida a um novo dono que restaurou a ordem escravocrata, mas o legado de Helena e Joaquim permaneceu. Na cenzala, escravizados contavam suas histórias em segredo, como um fio de esperança. Em São Paulo, eles se tornaram figuras conhecidas entre os abolicionistas, ajudando a organizar reuniões e a arrecadar fundos para alforrias.

A vida do casal, porém não era um conto de fadas. Eles enfrentavam dificuldades financeiras e a constante ameaça de retaliação. Manuel, que nunca foi punido por sua tentativa de emboscada, espalhava mentiras sobre Joaquim, tentando incitar violência. Helena, agora uma voz ativa no movimento abolicionista, recebia cartas anônimas com ameaças.

Ainda assim, eles persistiam. Joaquim, com sua habilidade manual construiu uma pequena oficina, enquanto Helena escrevia panfletos que circulavam em segredo. Juntos, eles sonhavam com o Brasil, onde a liberdade não fosse uma exceção. O impacto de sua história reverberou além de São Paulo. No Rio de Janeiro, intelectuais como Eusébio de Queiroz, que mais tarde proporia leis contra o tráfico de escravizados, citavam o caso como exemplo das contradições do império.

Mesmo assim, o sistema escravocrata permanecia firme. Helena e Joaquim sabiam que sua luta era apenas o começo, mas pela primeira vez sentiam que estavam vivendo para si mesmos, não para as aparências. O casamento de Helena e Joaquim em 1846 não apenas desafiou as normas do Brasil imperial, mas plantou sementes de mudança em um país preso às correntes da escravidão.

Em São Paulo, a casa modesta do casal no bairro da Liberdade tornou-se um ponto de encontro para abolicionistas, escravizados, fugidos e intelectuais progressistas. O cheiro de madeira recém cortada da oficina de Joaquim misturava-se ao aroma de tinta dos panfletos que Helena escrevia à noite. Mas fora daqueles muros, o mundo continuava hostil.

O Vale do Paraíba, onde a história começara, fervilhava com ressentimento, e a elite escravocrata jurava silenciar o casal que ousara desafiá-la. Helena, agora com 26 anos, transformava-se em uma figura pública, ainda que polêmica. Seus panfletos, assinados com o pseudônimo à voz livre, circulavam em segredo por São Paulo e Rio de Janeiro.

Eles denunciavam a brutalidade da escravidão e questionavam a hipocrisia da sociedade imperial. “Como pode um país que se diz cristão tratar homens como gado?”, escrevia ela. Seus textos, embora proibidos, eram lidos em reuniões clandestinas. Joaquim, aos 29 anos, contribuía de outra forma. Sua oficina tornou-se um refúgio para escravizados fugidos, que ele escondia e treinava como aprendizes.

O casal, unido por um propósito maior, vivia sob constante ameaça, mas não recuava. No Vale do Paraíba, a memória do escândalo de Ambrósio Farias ainda queimava. A fazenda Boa Esperança, agora sob o comando de Dom Álvaro, voltou a ser o modelo de repressão. Escravizados, como Ana e José, que testemunharam contra Ambrósio, enfrentavam castigos mais duros. Manuel, o ex-capataz, alimentava o ódio contra Helena e Joaquim.

Ele espalhava histórias exageradas, alegando que o casal planejava uma revolta de escravizados. Essas mentiras encontravam eco entre os coronéis, que temam que a história de Helena e Joaquim inspirasse outros a desafiar a ordem. Em 1847, a tensão explodiu.

Um grupo de homens armados, liderado por Manuel, invadiu São Paulo com a intenção de atacar a casa do casal. Alertados por um abolicionista, Helena e Joaquim fugiram para a casa de um aliado, o advogado Tomás Gomes, que os escondeu em um sótam. O ataque destruiu a oficina de Joaquim, reduzindo-a à cinzas. Panfletos foram queimados e ferramentas roubadas. Isso é um aviso! gritou Manuel antes de desaparecer na noite.

O incidente chocou a comunidade abolicionista, mas também atraiu atenção. Jornais como asterisco, filantropo asterisco publicaram artigos condenando a violência, enquanto a imprensa conservadora culpava Helena por provocar desordem. O que acha de uma sociedade que destrói quem luta por justiça? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe o que sentiu com essa perseguição.

Após o ataque, Helena e Joaquim enfrentaram um dilema. Tomás Gomes sugeriu que fugissem para o Uruguai, onde a escravidão fora abolida em 1842. Mas o casal recusou. Se fugirmos, eles vencem, disse Helena com a voz firme. Joaquim concordou. Quero que meus filhos, se os tiver, saibam que lutei. Eles decidiram reconstruir.

Com a ajuda de abolicionistas, ergueram uma nova oficina e reforçaram a segurança da casa. Helena intensificou sua escrita, agora enviando cartas a deputados no Rio de Janeiro, pedindo leis mais duras contra o tráfico de escravizados. Joaquim, por sua vez, começou a ensinar leitura a escravizados fugidos, um ato ilegal, mas transformador.

A influência do casal crescia, mas também os inimigos. Em 1848, Dom Álvaro e outros coronéis contrataram um advogado para abrir um processo contra Helena, acusando a incitar desordem pública. O juiz Domingos Ribeiro, que o Trora a apoiara, agora hesitava, pressionado pela elite. O processo, embora frágil, era uma ameaça real.

Helena, com a ajuda de Tomás Gomes, defendeu-se com eloquência. Minha única culpa é dizer a verdade”, declarou ela em uma audiência pública. O caso foi arquivado por falta de provas, mas a mensagem era clara. A elite não descansaria. Apesar das dificuldades, Helena e Joaquim encontravam momentos de paz.

À noite, sentadas na varanda de sua casa, conversavam sobre o futuro. Helena sonhava com o Brasil livre, onde ninguém fosse julgado pela cor ou origem. Joaquim, mais prático, queria ver seus aprendizes prosperarem. Eles tiveram um filho em 1849, batizado de Antônio, em homenagem à luta que os unira. A chegada do menino trouxe nova esperança, mas também medo.

Ele vai crescer em um mundo que nos odeia, disse Joaquim. Certa vez. Helena, apertando sua mão, respondeu: “Então vamos mudar esse mundo. Se a resiliência de Helena e Joaquim te inspirou, deixe seu like e se inscreva para saber como essa história impactou o Brasil imperial. O impacto do casal ia além de São Paulo.

No Rio de Janeiro, abolicionistas como José do Patrocínio, ainda jovem, citavam Helena e Joaquim como exemplos de coragem. Em Londres, onde o movimento anti-escravagista ganhava força, jornais mencionavam o casal rebelde do Brasil. Mas no Vale do Paraíba, a resistência persistia. Coronéis reforçavam a vigilância nas fazendas, temendo revoltas.

A cenzala, porém, guardava a história de Joaquim como um sussurro de esperança. Ele enfrentou o coronel e venceu, diziam os mais velhos as crianças. Helena e Joaquim continuaram sua luta até o início dos anos 1850. Eles ajudaram a libertar mais de 20 escravizados, usando os lucros da oficina e doações de abolicionistas.

Helena publicou um livro anônimo Asterisco Sombras do Vale asterisco, que narrava os horrores da escravidão e o escândalo de Ambrósio, sem citar nomes. O livro banido no Brasil circulava em segredo e inspirava novas vozes. Joaquim, agora um líder comunitário, organizava reuniões para discutir direitos dos homens livres, um conceito quase revolucionário na época, mas a luta cobrava seu preço.

Saúde de Helena, desgastada pelo estresse, começou a declinar. Joaquim, embora forte, carregava cicatrizes emocionais da cenzala e dos ataques. Ainda assim, eles nunca desistiram. Sua casa, pequena, mas cheia de vida, era um símbolo de resistência. Antônio, crescendo sob os cuidados dos pais, aprendia desde cedo o valor da liberdade.

“Um dia você vai contar nossa história”, dizia Helena ao filho com um sorriso cansado. A história de Helena e Joaquim, embora pouco registrada nos livros oficiais, tornou-se uma lenda entre os abolicionistas. Eles não derrubaram a escravidão sozinhos, mas provaram que a coragem de duas pessoas podia abalar um sistema.

O Vale do Paraíba, com suas fazendas e semzalas, nunca mais foi o mesmo, e a semente que plantaram germinaria nas décadas seguintes, quando a abolição finalmente chegasse. A história de Helena e Joaquim, iniciada nas sombras da fazenda Boa Esperança, tornou-se um marco silencioso no Brasil imperial. Em 1850, o casal, agora com 28 e 31 anos, continuava sua luta em São Paulo, enfrentando um sistema que resistia a qualquer mudança.

Sua casa no bairro da Liberdade, com paredes de taipa e o som constante do martelo de Joaquim, era mais do que um lar. Era um farol para aqueles que sonhavam com liberdade, mas o preço de desafiar a ordem escravocrata era alto, e o desfecho de sua história, embora inspirador, carrega as marcas da tragédia e da esperança.

Helena, apesar da saúde fragilizada, permanecia incansável. Seus panfletos, agora distribuídos por uma rede de abolicionistas, alcançavam até o Recife e Salvador. Ela escrevia a luz de velas com o filho Antônio dormindo ao lado. Seus textos, assinados como a voz livre, misturavam denúncias contra a escravidão com reflexões sobre a hipocrisia da elite.

“Um país que se curva a violência não pode se chamar civilizado”, escreveu ela em 1850. Seus inimigos, liderados por figuras como Dom Álvaro, tentavam calá-la. Cartas anônimas com ameaças chegavam semanalmente, mas Helen as queimava sem hesitar. “Medo é o que eles querem”, dizia Joaquim.

Joaquim, por sua vez, transformava sua oficina em um centro de resistência. Ele ensinava carpintaria a homens livres e escravizados, fugidos, dando-lhes meios de sobreviver. O cheiro de serragem e o som de risadas infantis, quando Antônio brincava entre as tábuas, traziam leveza a um cotidiano pesado. Mas Joaquim nunca baixava a guarda. O ataque de Manuel em 1847 o ensinara que a liberdade era frágil.

Ele mantinha uma faca escondida e treinava seus aprendizes para se defenderem. Não quero só viver”, dizia ele. “Quero que ninguém mais passe pelo que passei.” A influência do casal crescia, mas também os riscos. Em 1850, a lei Euseb de Queiroz, que proibia o tráfico de escravizados, foi aprovada em parte devido à pressão de abolicionistas inspirados por histórias como a de Helena e Joaquim.

No entanto, a escravidão interna persistia e o Vale do Paraíba permanecia um bastião de resistência. Coronéis como Dom Álvaro intensificavam a repressão, temendo que o exemplo de Joaquim inspirasse revoltas. Manuel, agora um capataz temido na fazenda Santa Cruz, continuava a espalhar mentiras, acusando o casal de planejar uma insurreição.

O clímax veio em 1851. Durante uma reunião abolicionista em São Paulo, a casa de Helena e Joaquim foi invadida por homens contratados por Dom Álvaro. O ataque, mais organizado que o de 1847, deixou a oficina em ruínas e feriu dois aprendizes. Helena, que estava na reunião, voltou a tempo de salvar Antônio, mas Joaquim, que enfrentou os invasores, foi gravemente ferido.

Ele sobreviveu, mas a cicatriz em seu ombro e a dor constante eram lembretes do custo de sua luta. “Valeu a pena?”, perguntou Helena, com lágrimas nos olhos enquanto cuidava dele. Joaquim, com um sorriso fraco, respondeu: “Vale, se Antônio crescer livre, se a coragem de Helena e Joaquim te tocou, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva para mais histórias como esta.” nos comentários, conte o que achou do legado deles e de onde você é.

Após o ataque, o casal decidiu mudar de estratégia. A violência crescente tornava São Paulo perigosa. Com a ajuda de Tomás Gomes e outros abolicionistas, eles se mudaram para o Rio de Janeiro em 1852, onde o movimento anti-escravagista era mais forte. Lá, Helena continuou escrevendo, agora colaborando com jornais abolicionistas como asterisco, o abolicionista asterisco.

Joaquim abriu uma nova oficina e se envolveu com comunidades de homens livres, ajudando a organizar petições por alforrias. Antônio, agora com 3 anos, crescia ouvindo as histórias dos pais, aprendendo que a liberdade era um direito, não um privilégio. A saúde de Helena, porém, piorava. O estresse, os anos de luta e a humidade do rio agravaram uma infecção pulmonar.

Em 1855, aos 33 anos, ela faleceu. Sua morte foi um golpe para Joaquim e para o movimento abolicionista. Centenas compareceram ao funeral, incluindo escravizados fugidos e intelectuais. Asterisco, filantropo asterisco, publicou um obituário chamando Ad, a mulher que desafiou o império. Joaquim, devastado, prometeu continuar sua luta.

Ele criou Antônio sozinho, ensinando a ler e a lutar pelos ideais da mãe. Joaquim viveu até 1870, aos 53 anos. Ele testemunhou a lei do ventre livre em 1871, mas não a abolição total, que viria em 1888. Sua oficina no Rio tornou-se um símbolo de resistência e Antônio, que se tornou advogado, dedicou a vida a combater a escravidão.

A história de Helena e Joaquim, embora apagada dos registros oficiais, sobreviveu nas vozes dos que eles inspiraram. Na Senzala, nas ruas do rio e nas reuniões abolicionistas, contavam-se os feitos do casal que transformou a dor em esperança.