O pesado e abafado final de verão pairava sobre a pequena casa de enxaimel, na orla de uma minúscula aldeia na Baixa Saxónia, como um cobertor húmido. Era fim de outubro, mas os dias invulgarmente quentes tinham transformado o ar num denso nevoeiro que se estendia sobre os prados de manhã cedo e só lentamente permitia ver os campos amarelecidos.

Atrás da casa, o orvalho brilhava na erva alta e, algures na distância, um único corvo grasnava, como se quisesse quebrar o silêncio.

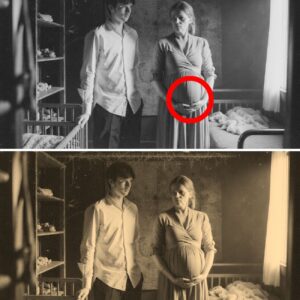

Dentro da casa, Margarita Schneider estava ajoelhada no chão desgastado da cozinha. As suas mãos tremiam enquanto limpava o sangue que se acumulava entre as velhas tábuas de madeira. Não era sangue de um acidente, não o sangue de um corte ou de um movimento descuidado. Era sangue de parto, o seu próprio. O seu corpo ainda doía, ainda sentia o tremor que a atravessava, como uma onda que não queria acabar.

No corredor, estava o seu filho mais velho, Daniel Schneider, de 14 anos, com um rosto que parecia simultaneamente apático e completamente destroçado. Lágrimas escorriam-lhe pelas faces, mas ele não emitia um som. As suas mãos pendiam frouxas ao lado do corpo, os dedos curvados, como se não soubessem se deviam fugir ou agarrar-se. Margarita sentia o olhar dele nas suas costas, mas não olhava para ele. Não conseguia. A dor no seu ventre não era nada comparada com a dor no seu peito.

Tudo tinha começado dois anos antes, muito antes de o parto a ter forçado a esta noite sangrenta que agora tentava limpar.

Naquela época, há dois anos, Roland Schneider, o seu marido e pai dos três filhos, simplesmente não tinha regressado do seu turno. Ele era operário numa pequena empresa industrial, um lugar onde histórias de lesões, sobrecarga e álcool se misturavam naturalmente. Uma noite, ele não voltou para casa. Alguns disseram: fugiu com uma mulher de Bremen. Outros alegaram que tinha caído mortalmente durante uma discussão noturna. A polícia falou de circunstâncias pouco claras. Margarita só sabia de uma coisa: ele nunca mais voltou.

De repente, ela ficou sozinha com três filhos: Daniel, na altura com 12 anos, Luzia, com 10 anos, e o pequeno Matthäo, com 6 anos. A casa que Roland tinha alugado era velha, húmida e cheia de correntes de ar. Mas era a única coisa que tinham. Margarita começou a limpar casas na cidade vizinha de Hildesheim. Todas as manhãs, levantava-se às 4 horas para apanhar o primeiro autocarro, voltava tarde à noite e trazia para casa o suficiente para comprar pão, batatas e, ocasionalmente, um pedaço de queijo barato.

Daniel, como o mais velho, teve de cuidar dos irmãos. Ele era um rapaz calado com olhos escuros que nunca queriam descansar. Na escola, era considerado estranho, alguém que não estava realmente presente nas aulas. Ele desenhava nos seus cadernos caretas com bocas torcidas, figuras com braços demasiado longos, mãos a sair da terra, olhos dos quais escorriam linhas vermelhas.

A tragédia não veio de repente. Rastejou como bolor que cresce numa parede, invisível até que a superfície se quebra. Primeiro foram olhares, olhares demasiado longos. Daniel observava a sua mãe, como se uma sombra se sentasse atrás das suas pupilas. Margarita, exausta de trabalho e luto, considerou-o inicialmente preocupação, a tentativa de um rapaz que teve de assumir responsabilidades demasiado cedo.

Depois vieram os toques, uma mão no seu ombro que se afastava demasiado lentamente, um abraço que durava demasiado tempo. Margarita não queria ver ou não conseguia.

A primeira transgressão aconteceu numa quente noite de agosto de 2023. Luzia e Matthäo dormiam no pequeno quarto que partilhavam. Margarita tinha bebido duas garrafas de vinho de maçã barato para esquecer a ardência das suas pernas, depois de ter limpado quatro casas num dia. A porta do seu quarto ficou aberta. Ela estava demasiado cansada para pensar nisso. Daniel entrou pouco depois da meia-noite.

O que se seguiu gravou-se de forma indelével em ambos. Margarita acordou com um peso no seu corpo. Por um bater de coração, acreditou que Roland tinha regressado. Mas quando abriu os olhos, viu o rosto do seu filho. O choque sufocou o seu grito. Daniel gaguejou: “Eu sinto muito. Sinto muito mesmo.” Contudo, ele não parou. E Margarita, dominada pelo medo, vergonha, incredulidade, não conseguiu defender-se.

Na manhã seguinte, o mundo parou, por dias, semanas. Ela não falava sobre isso, ele também não. Nesta aldeia, como em muitas comunidades rurais na Alemanha, o silêncio era a única defesa contra o indizível. Os abusos repetiram-se, primeiro raramente, depois regularmente. Margarita bebia mais para sentir menos.

Depois, em dezembro, ela notou a ausência da sua menstruação. Após semanas de repressão, náuseas, medo, ela soube: estava grávida do próprio filho.

E agora, meses depois, após aquela noite terrível, a criança, uma pequena e minúscula filha, jazia num cobertor na sala de estar, viva e inocente. Margarita tinha-a dado à luz com dor, enquanto Daniel, assoberbado e pálido como um fantasma, tentava desesperadamente ajudar.

Assim começou o que ninguém nesta aldeia devia saber – ainda não.

A pequena filha jazia num velho cobertor de lã que já tinha sobrevivido a muitos invernos. Margarita tinha-a embrulhado com mãos trémulas, ainda meio dormente de dor, choque e exaustão. A criança tinha chegado demasiado cedo, mais pequena do que o esperado, mas a sua respiração levantava e baixava o minúsculo peito regularmente, como se quisesse provar, apesar de tudo, que a vida continuava, independentemente de quão corrompida era a sua origem.

Daniel estava sentado no canto do quarto, as costas encostadas à parede, os joelhos dobrados. Os seus olhos estavam fixos em algo que mais ninguém podia ver. As suas mãos tremiam, mas ele pressionava-as contra as têmporas, como se quisesse espremer todos os pensamentos da sua cabeça. Ele tinha ajudado. Tinha visto o sangue, tinha cortado o cordão umbilical, tinha ouvido a sua mãe gritar. Ele tinha feito tudo isso porque mais ninguém estava lá e porque ele era a razão pela qual aquela noite tinha que acontecer.

Quando a manhã se tornou mais cinzenta e o ar mais frio, bateram à porta. Daniel estremeceu. Margarita, que apertava o recém-nascido contra si, prendeu a respiração. No entanto, não eram as autoridades, nem os vizinhos, nem alguém a fazer perguntas. Eram o casal Winter, as únicas pessoas que tinham demonstrado compaixão nos últimos meses.

O Senhor Winter era um advogado reformado, a sua esposa uma mulher paciente e calorosa, com um olhar que via mais do que lhe era dito. Eles tinham dado trabalho a Margarita quando quase todos os outros empregadores a tinham despedido. A Senhora Winter entrou no quarto e parou. O seu olhar recaiu primeiro sobre o sangue, depois sobre o rosto exausto de Margarita, depois sobre o pequeno embrulho nos seus braços. Ela não disse nada. Apenas pousou uma mão no ombro de Margarita e, naquele toque, havia algo que Margarita não sentia há meses: humanidade.

“Temos que te ajudar”, disse a Senhora Winter finalmente, baixinho.

Margarita abanou a cabeça. “Se me levarem para o hospital, eles vão perguntar. Vão querer saber quem é o pai.” Daniel… a voz dela quebrou.

O Senhor Winter assentiu lentamente, sério, e o seu olhar sobre Daniel revelou que ele já tinha percebido. “Não todos os detalhes, mas o suficiente. Não vamos trazer um médico que faça perguntas”, disse ele finalmente. “Conhecemos alguém em privado. Ninguém vai denunciar nada.”

Margarita queria contradizer, queria gritar, queria fugir, mas ela já não conseguia mais. Estava demasiado cansada, demasiado vazia, demasiado cheia de dor. Os Winters trataram do essencial. Trouxeram roupa de cama limpa, sopa quente, ligaduras. Cuidaram das feridas que Margarita tinha sofrido durante o parto. Falavam em voz baixa, como se tivessem medo de assustar a criança.

Quando a Senhora Winter viu o bebé, tocou-lhe cuidadosamente na testa. “Como se vai chamar?”, perguntou.

Margarita respondeu mal audivelmente. “Marie.” O nome era uma tentativa de imitar a esperança. Marie, como a falecida mãe de Margarita. Talvez este nome protegesse a pequena. Talvez transformasse uma maldição em algo mais suportável.

Após dois dias, ficou claro: ninguém podia saber de nada. O Senhor Winter foi o primeiro a dizê-lo. “Se as autoridades descobrirem, Daniel será colocado num lar ou pior. Margarita será declarada incapaz e todas as crianças serão separadas. Marie irá para adoção. Luzia e Matthäo também.” A sua voz era calma, mas dura. “O sistema raramente protege tais famílias. Ele destrói-as.”

Margarita apertou Marie mais contra si. “Eu não posso permitir isso.”

A Senhora Winter sentou-se ao seu lado. “Então vais precisar de apoio, e nós vamos ajudar-te.”

Daniel não disse uma palavra. Dias se passaram, semanas. A aldeia permaneceu na ignorância, por enquanto. Mas as aldeias são como organismos vivos. Elas ouvem, elas murmuram, elas ligam e, em breve, as pessoas começaram a falar. Que Margarita de repente ia menos à igreja, que era vista com um bebé, embora ninguém conhecesse um homem ao seu lado, que a criança tinha olhos escuros como Daniel. E os rumores cresceram como videiras que proliferam, silenciosas, persistentes e venenosas ao mesmo tempo.

Daniel isolou-se cada vez mais. Quase não ia à escola e, quando ia, não falava com ninguém. Nos intervalos, sentava-se sozinho, rabiscava nos seus cadernos, evitava todo o contacto visual. Alguns colegas evitavam-no, outros observavam-no, alguns troçavam dele. Ele ouvia palavras como “perturbado”, “pássaro doente”, “estranho Schneider”. Nada disso era novo, mas agora sentia que cada palavra estava a quebrar algo dentro dele.

Quando Luzia finalmente percebeu que ninguém falava mais normalmente, perguntou à mãe: “Por que é que o Daniel dorme noutro sítio tantas vezes? Por que é que ele não olha para ti?” Margarita esquivou-se, como sempre. Contudo, Luzia via, observava, ouvia e as crianças que têm de crescer demasiado cedo são perigosamente perspicazes.

Daniel, por outro lado, começou a olhar para Marie como se ela fosse tanto esperança quanto castigo. Quando a segurava ao colo, as suas mãos tremiam. Quando ela chorava, ele fugia. Ele amava-a. Margarita sabia disso, mas ele temia-a ainda mais.

“Se ela souber a verdade um dia, ela vai odiar-me”, sussurrou ele numa noite à Senhora Winter, que o encontrou por acaso no pátio.

A Senhora Winter pousou uma mão no seu ombro. “Talvez”, disse ela. “Mas talvez ela te ame de qualquer forma. As crianças conseguem perdoar mais do que nós, adultos, nos atrevemos a fazer.”

Contudo, Daniel abanou a cabeça. “Eu não consigo perdoar isso.”

“A ti mesmo?”, perguntou ela.

Ele assentiu. Sim.

O inverno ficou mais frio, a chuva batia contra a pequena casa e as noites tornaram-se longas. E a família Schneider, quebrada, envergonhada, mas estranhamente inflexível, tentava de alguma forma seguir em frente. Mas em pequenas aldeias, o silêncio nunca é seguro. É apenas a introdução ao ruído que inevitavelmente se segue. E esse ruído estava prestes a chegar.

O vento varria os campos, como se estivesse com pressa de transmitir notícias. E na aldeia, não demorou muito para que os habitantes começassem a juntar as peças do quebra-cabeça, ou melhor, a inventá-las à sua maneira. Uma mulher solteira, um bebé repentino, um filho que desabava como alguém que sabia algo indizível. Uma aldeia não precisa de provas para se sentir segura. Apenas de um rumor. E os rumores cresciam ali mais rapidamente do que ervas daninhas nos caminhos enlameados entre as quintas.

A padeira viu Margarita com Marie ao colo numa manhã e levantou as sobrancelhas. O talhante mencionou casualmente que a pequena se parecia desagradavelmente com Daniel. O velho Senhor Krüger, que se sentava todos os dias em frente à sua janela, afirmou ter observado estranhos movimentos noturnos na casa dos Schneider. Ninguém sabia de nada, mas todos sabiam o suficiente para acreditar nas piores teorias.

Margarita notava os olhares, os sussurros, as pequenas pausas nas conversas quando entrava numa loja. E a cada dia, agarrava Marie mais firmemente, como se pudesse proteger a criança do mundo exterior e o mundo exterior da criança. Daniel, que raramente entrava na aldeia, ouvia os rumores de qualquer forma. Chegavam-lhe como fumo frio que rasteja por debaixo das fendas das portas. Quando ia para a escola, alguns jovens gritavam-lhe: “Então, pequeno Schneider, tens mais segredos de família?” Ou: “O teu bebé está a chorar outra vez.” Outros olhavam para ele com uma mistura de nojo, medo e fascínio. Ele sentia que já não o viam como um rapaz. Viam algo mais nele, algo sombrio. E o pior de tudo era que ele próprio também o via.

Quando o inverno chegou e as últimas folhas caíram, o estado de Margarita piorou visivelmente. Quase não dormia, bebia demasiado, falava pouco. Marie era a única coisa que ainda a mantinha unida. Mas, ao mesmo tempo, ela era o espelho constante e implacável da sua vergonha. Em algumas noites, Margarita sentava-se com Marie no colo, embalava-a, murmurava baixinho velhas canções folclóricas alemãs que a sua mãe lhe tinha cantado, e chorava tão silenciosamente que nem Daniel a ouvia no quarto ao lado.

Luzia e Matthäo percebiam mais do que Margarita queria admitir. Luzia, que agora tinha 11 anos, observava tudo. As garrafas vazias, o tremor das mãos da mãe, a ausência de Daniel. E ela fazia perguntas, cada vez mais perguntas. “Mamã, por que é que choras à noite? Mamã, por que é que o Daniel não fala mais connosco? Mamã, por que é que a Marie se parece connosco?” Margarita esquivava-se, mas Luzia não era tola. Nenhuma criança numa aldeia como aquela permanece ingénua por muito tempo.

Daniel percebeu que a situação se estava a tornar insustentável. O seu desespero transformou-se em melancolia, a sua melancolia em ódio por si próprio. Quase não saía do quarto, comia pouco, dormia mal. E muitas vezes ficava de noite no pequeno barranco atrás da casa, a olhar para os campos escuros e a pensar no quão fácil seria simplesmente desaparecer. Apenas uma coisa o impedia: Marie. Ele via-a a agarrar o cabelo de Margarita com os seus dedinhos, a olhar para o mundo com olhos grandes, completamente inocente. Uma parte de Daniel estava convencida de que nunca devia ter tido o direito de olhar para aquela criança. Outra parte queria protegê-la de si próprio, da verdade, de tudo.

A Senhora Winter notou o estado de Daniel primeiro. Ela visitava a família regularmente, trazia comida, cobertores quentes para o inverno e um olhar cheio de preocupação. Numa tarde, encontrou Daniel lá fora, onde ele deixava que o granizo caísse sobre si, como se quisesse senti-lo para ter a certeza de que ainda existia.

“Daniel”, disse ela suavemente, “tens que falar com alguém.”

Ele não disse nada, mas os seus ombros encolheram ligeiramente.

“Nós conhecemos um psicólogo em Hildesheim. Alguém que te pode ajudar. Não tens que carregar tudo sozinho.”

Daniel levantou lentamente o olhar. Nos seus olhos estava a expressão de um rapaz que há muito tinha crescido, mas sem ter aprendido nada a não ser dor.

“Eu não posso dizer o que aconteceu”, sussurrou ele.

“Então começamos com o que podes dizer.”

Daniel abanou a cabeça. “Não vai mudar nada.”

“Talvez não imediatamente”, respondeu ela. “Mas não fazer nada não muda absolutamente nada.”

E assim Daniel começou a terapia, a passos pesados, sempre acompanhado de dúvida. O psicólogo, um homem sensato com voz calma chamado Doutor Lehmann, falou com Daniel sobre perda, sobre raiva, sobre limites. Contudo, Daniel omitiu a verdade crucial. Ele falou sobre o seu pai, que tinha desaparecido, sobre o sentimento de ter de suportar sozinho a responsabilidade da família, sobre o constante ser observado na aldeia. O Doutor Lehmann ouviu atentamente.

“Tu carregaste fardos que um rapaz da tua idade não devia carregar”, disse ele uma vez. Daniel apenas assentiu.

“Acha que eu poderia mudar? Deixar de ser assim?”

“As pessoas mudam”, respondeu o Doutor Lehmann, “mas a mudança começa com a honestidade, sobretudo consigo próprio.” Daniel percebeu a frase, mas não conseguia executá-la, ainda não.

Entretanto, Margarita enfraquecia, ficava mais esgotada. Continuava a trabalhar em Hildesheim, mas cada vez mais tinha de fazer pausas. Cada vez mais esquecia-se de coisas, partia copos, ficava a olhar para o nada durante minutos. Marie estava saudável e crescia, começou a sorrir, começou a emitir sons. Contudo, cada sorriso atingia Margarita como uma punhalada. Ela amava a criança profundamente. Mas esta criança era também a personificação da sua pior dor.

Numa noite, quando a neve caía lá fora e engolia o mundo num branco frio, Luzia encontrou a mãe desfalecida na casa de banho, o rosto entre as mãos. “Mamã”, perguntou Luzia com cuidado. Margarita levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Luzia parou à frente dela, pequena, mas inabalável.

“Eu sei que algo aconteceu”, disse ela. “Mas tu tens que nos dizer o quê.”

Margarita fechou os olhos. Ela não conseguia, ainda não. Mas naquele momento, apercebeu-se de que a verdade não permaneceria oculta para sempre e que não esperaria até que Luzia a descobrisse sozinha. Pois a verdade tem uma forma de abrir portas, mesmo que estejam trancadas. E na aldeia, o vento já começava a soprar precisamente nessa direção.

O inverno rigoroso passou lentamente e com o primeiro degelo veio também um novo perigo: a atenção do mundo exterior. O que na aldeia tinha sido apenas sussurrado, começou agora a tornar-se tão alto que nem os Winters o conseguiam ignorar.

Foram as mulheres da vizinhança que falaram abertamente primeiro. Observaram Margarita a andar pelo pátio com Marie ao colo, notaram as suas faces encovadas, o tremor nervoso dos seus dedos, o constante desviar do olhar. “Aquela Schneider”, disse uma delas na padaria. “Há algo de errado. A Margarita não tem homem. E o rapaz, o Daniel, viste como ele foge quando alguém lhe fala?” Uma terceira intrometeu-se. “Eu digo-vos, há algo de podre. O bebé parece-se com ele, muito parecido.”

As palavras espalharam-se como um incêndio que alastra por ramos secos. Ninguém o dizia diretamente, mas todos pensavam. O indizível tornou-se meias frases, olhares sugeridos, gestos interrompidos entre encomendas de pão e balcões de carne. E Margarita sentia-o por toda a parte. A cada passo pela aldeia, o espaço à sua volta encolhia. Ela segurava Marie mais perto, como se pudesse sufocar as perguntas.

Contudo, os rumores têm uma natureza. Eles querem crescer e encontram o seu caminho mesmo através de muros. Um dia, a assistente social da comunidade, a Senhora Hartwig, parou à porta de Margarita. “Apenas uma pequena verificação de rotina”, disse ela com um sorriso excessivamente amável. “Nós zelamos para que as crianças estejam bem.” Mas não era uma visita de rotina e ambas o sabiam. Margarita deixou-a entrar contra a vontade.

A assistente observou a casa atentamente. O frio que entrava pelas janelas mal vedadas, as garrafas vazias no lixo, o olhar furtivo que Daniel lhe lançou do corredor. Depois viu Marie. “Quantos meses tem ela agora?”, perguntou a assistente com voz neutra.

“Quatro meses”, respondeu Margarita.

“E o pai?”

Margarita enrijeceu. A assistente sorriu fracamente. “Sabe, temos que documentar essas coisas.”

Margarita pressionou Marie contra o seu peito. “Ele já não está aqui.”

“Percebo.” Contudo, no seu olhar havia outra coisa. Desconfiança, mau presságio. Quando se foi embora, Margarita tinha a certeza. A aldeia cheirava a sangue.

Ainda nessa mesma noite, Margarita sentou-se à mesa da cozinha com os Winters. A pequena lâmpada por cima deles tremeluzia. A escuridão rastejava pelas rachas da casa. “Eles vão voltar”, disse Margarita, inexpressiva. “Eles acreditam que eu negligencio as crianças, ou pior.”

O Senhor Winter suspirou pesadamente. “Temos que estar preparados. Se a Segurança Social for envolvida, vai ser complicado.”

“Complicado?” A voz de Margarita quebrou. “Vão tirar-me os filhos. Vão prender o Daniel. Vão…” Ela não conseguia terminar a frase.

A Senhora Winter sentou-se ao lado dela. “Nós não vamos permitir isso. Mas tens que te manter forte, por todos.”

Daniel estava na ombreira da porta. Ele tinha ouvido a conversa. O seu rosto estava pálido, mas algo nos seus olhos brilhava. “Se eles vierem, então diz-lhes”, disse ele.

Margarita virou-se. “O quê? Diz-lhes o quê?”

“Diz-lhes o que eu fiz.” As suas palavras pairaram pesadamente no ar. “A culpa é minha. Não tua, nem da Marie. Se alguém tem que ser castigado, sou eu.”

A Senhora Winter saltou de imediato. “Não, tu és uma criança, Daniel.”

“Eu já não sou uma criança”, sussurrou ele. “Não desde aquela noite.”

Margarita olhou para ele, como se o visse pela primeira vez. Ele parecia mais velho, mais desgastado, mas também mais determinado. Contudo, essa determinação apontava numa direção que ela temia. Ela levantou-se, agarrou o braço dele e abanou a cabeça. “Tu não vais destruir a tua vida para salvar a minha. O erro é meu, a responsabilidade é minha.”

Daniel baixou a cabeça. “Eu estraguei-te.”

“Não”, disse Margarita. “A vida estragou-nos. A pobreza, a solidão, a dor. Mas não tu sozinho.” Era uma mentira, uma mentira necessária.

Nessa noite, ninguém dormiu. Marie gemia baixinho no seu cesto. Luzia olhava para o teto, a tentar juntar todos os fragmentos da verdade que tinha visto. Matthäo encolhia-se debaixo do seu cobertor e esperava que de manhã tudo estivesse normal. E Daniel saiu para o frio. Ficou de pé na relva gelada, olhou para o céu cujas estrelas brilhavam como pontas de agulha geladas. Pensou nos campos, no silêncio, na escuridão dentro de si e pensou que talvez houvesse apenas um caminho para que todos os outros pudessem continuar a viver.

Quando regressou a casa, a Senhora Winter estava lá, como se soubesse onde ele tinha estado. “Tu não podes desaparecer”, disse ela baixinho.

Daniel olhou para ela. “Eu?”

“Não.” A voz dela tremia de determinação. “Às vezes, uma família só se mantém porque um deles fica de pé, quando tudo o resto desmorona. E tu vais ser quem fica de pé.”

Daniel não conseguiu responder, mas ele assentiu.

No dia seguinte, a neve voltou. Flocos grossos, silenciosos e pesados. A aldeia ficou branca e os ruídos abafados. Mas o silêncio raramente significa paz. Na maioria das vezes, significa apenas que algo se aproxima. E naquele dia, não era a neve que se aproximava, mas a verdade, ou o que a aldeia pensava que era.

O inverno instalou-se como um casaco pesado sobre a aldeia e, entre os telhados cobertos de neve, a tensão cresceu como uma fina rachadura no gelo, que se espalhava imparavelmente. Quanto mais tempo Marie ficava ao colo de Margarita, quanto mais sorria, emitia sons, abria os olhos escuros, mais as pessoas sussurravam. Os rumores tinham agora assumido uma forma, não mais mera suposição, mas uma acusação meio não dita, meio aberta. Ninguém dizia a palavra, mas todos a pensavam.

Em pequenas comunidades, o silêncio tem uma linguagem mais alta do que as palavras e os Schneider ouviam cada sílaba dela. Luzia notou-o primeiro na escola. Duas raparigas da sua turma cochichavam quando ela entrava. “Aquela ali”, começou uma, “a do irmão estranho.” Luzia olhou para elas, desconfiada. “O que é que se passa com o meu irmão?” As raparigas entreolharam-se, depois encolheram os ombros, mas não disseram nada. Contudo, os seus olhos falaram o suficiente. Elas sabiam de algo, algo que Luzia não sabia.

Matthäo ouviu-o mais tarde, a jogar futebol. Dois rapazes gritaram: “Ei, o teu irmão é o maluco. O que é que ele fez mesmo?” Matthäo correu em direção a eles, atirou-se para a neve e gritou: “Cala a boca!” Contudo, os rapazes apenas riram.

E Daniel. Daniel notava-o em cada movimento na aldeia. Um homem na talho olhou-o com um nojo que nem sequer tentava esconder. Uma mulher mais velha mudava de lado da rua ao vê-lo a aproximar-se. Um agricultor que costumava deixá-lo ajudar no jardim virou-se quando Daniel o cumprimentou. Era como se a aldeia tivesse chegado a um acordo. Eles não sabiam o que tinha acontecido, mas sabiam o suficiente para o rejeitarem.

Apenas Margarita se recusava a ver o inevitável. Continuava a trabalhar, arrastava-se pelos seus dias, bebia mais, falava menos. Estava tão ocupada a sobreviver que já não conseguia reconhecer os passos que se aproximavam. Contudo, a Senhora Winter reconheceu-os e sabia o que viria a seguir. “Não vai demorar muito”, disse ela numa noite ao marido, enquanto estavam sentados na sala de estar, as persianas meio fechadas, como se quisessem afastar o frio do mundo. “Se alguém ligar para a Segurança Social, tudo acaba.” O Senhor Winter apenas assentiu. Ele também o sabia.

Contudo, a catástrofe veio de forma diferente do esperado. Não através de um telefonema, não através de uma queixa oficial, mas através de algo muito mais banal e muito mais perigoso: um mal-entendido, uma observação casual na hora errada. Aconteceu numa terça-feira em fevereiro. Margarita estava a mudar a fralda a Marie na sala de estar. O aquecimento estava fraco, o quarto frio, e ela tinha deitado a pequena sobre uma pilha de toalhas. Marie esperneava, ria, levantava as suas mãozinhas no ar.

Neste momento, bateram energicamente à porta. Margarita estremeceu. Ela enrolou Marie apressadamente, tropeçou, uma toalha caiu ao chão. Depois abriu a porta e deparou-se com a Senhora Hartwig, a assistente social da comunidade, desta vez acompanhada por um jovem que se apresentou como funcionário da Segurança Social.

“Recebemos um feedback”, disse ele, soando tão neutro como um formulário. “Há preocupações sobre o cuidado do bebé.”

“Isso é absurdo”, replicou Margarita de imediato, mas a sua voz estava trémula e o seu rosto exausto era prova suficiente para qualquer interpretação.

“Gostaríamos de dar uma vista de olhos rapidamente”, disse o homem. Não era um pedido, era um aviso. Margarita recuou e eles entraram. Tudo aconteceu incrivelmente depressa. A Senhora Hartwig viu a toalha caída, viu as garrafas no lixo, viu o cansaço nos olhos de Margarita. O homem viu Daniel, que estava parado na ombreira da porta do seu quarto, os ombros tensos, as mãos enfiadas nos bolsos, e Marie, deitada na mesa, bem embrulhada, mas ainda assim apenas um ser minúsculo num quarto cheio de perguntas.

“Quantos meses tem ela?”, perguntou o homem.

“Quatro meses”, respondeu Margarita, rouca.

“Data de nascimento.” Ela disse a data.

“Nome do pai.” Margarita enrijeceu. Daniel enrijeceu. Aquele momento pareceu um buraco no chão que se abriu de repente. O funcionário olhou de um para o outro. Demasiado tempo, demasiado calmo. “Isso falta na certidão de nascimento”, disse ele finalmente. “Porquê?”

Margarita ofegou. Os seus lábios tremeram, mas antes que pudesse responder, a Senhora Winter entrou pela porta. Ela tinha entrado sem bater, ofegante, como se tivesse cheirado o perigo.

“Eu ajudei a Margarita a ter a criança”, disse ela com uma certeza que mudou imediatamente a situação. “O pai foi-se embora, para longe. Ele abandonou-a. Ela não nos disse nada por vergonha e medo. Não queria ser julgada.”

Era uma mentira clara, perfeitamente polida, e era a única salvação. O funcionário observou-a longamente. A Senhora Winter era respeitada na aldeia. Parecia credível, mas a dúvida permaneceu no seu olhar. “Nós vamos marcar uma consulta de seguimento”, disse ele finalmente. “E também precisamos de um relatório médico.”

Quando se foram embora, Margarita fechou a porta e caiu contra ela, como se as suas pernas fossem de papel. Marie começou a chorar. Daniel permaneceu imóvel, como petrificado.

A Senhora Winter ajoelhou-se ao lado de Margarita. “Foi por pouco”, disse ela. “Muito por pouco.”

“Eu não aguento mais”, sussurrou Margarita. “Eu não aguento mais estas mentiras.”

Daniel cerrou os dentes. “Eu digo-lhes a verdade”, disse ele. “Eu digo o que eu fiz. Depois os rumores param. Depois eles deixam-te em paz.”

“Não!” Margarita gritou e Marie assustou-se e chorou mais alto. “Se tu fizeres isso, nós perdemos tudo.”

“Nós já perdemos quase tudo, mas não a Marie.”

Daniel silenciou-se. Marie acalmou-se lentamente e, naquele silêncio, a Senhora Winter disse a frase que mudaria tudo. “Vocês têm que ir embora. Sair daqui desta aldeia.”

Margarita levantou a cabeça. “Para onde?”

“Para algum lugar onde ninguém vos conheça. Onde ninguém compare esta criança com os vossos rostos, onde ninguém olhe para Daniel como se ele fosse…” Ela hesitou. Ninguém proferiu a última parte, mas todos a pensaram.

E assim, o pensamento de fuga começou a crescer. Primeiro timidamente, depois mais urgente, pois ficou claro que a aldeia não os deixaria em paz e que a verdade não permaneceria escondida para sempre.

As semanas seguintes foram como respirar num quarto que se enche lentamente de fumo. Ninguém via as chamas, mas cada respiração se tornava mais difícil. Margarita sentia-o todas as manhãs quando saía de casa. Marie apertada contra o seu peito, os ombros levantados, como se quisesse desaparecer. Daniel sentia-o cada vez que apanhava o olhar de um estranho, ou pior, o olhar de alguém que o tinha cumprimentado amigavelmente antes. Agora, evitavam-no como um animal do qual não se quer fugir, mas também não se quer virar as costas.

Luzia sentiu-o na escola. “Eu sei o que se passa na vossa casa”, disse uma rapariga um dia, quando Luzia ia ocupar o seu lugar. Luzia parou. “O que é que tu sabes? Que o bebé não é normal?” Um murmúrio percorreu a turma. Luzia sentiu o seu coração a acelerar. “Ela é normal!”, gritou. “Deixem a minha irmã em paz!” Contudo, o olhar da professora traiu que também os adultos tinham perguntas, que ninguém naquela aldeia acreditava realmente que tudo estava bem.

Matthäo sentiu-o por último. Tinha apenas oito anos, mas as crianças ouvem o que ninguém lhes quer contar, e entendem mais do que os adultos admitem. Matthäo ouviu o seu professor dizer: “Esta família precisa de ajuda. A criança vai ter dificuldades.” Ele não sabia a que criança se referiam, Marie ou Daniel, talvez ambas.

Os Winters observavam tudo isto com crescente preocupação. O Senhor Winter tinha-se tornado mais calmo, mais pensativo, e falava longamente com a sua esposa à noite. “Isto está a escalar”, disse ele numa noite. “Já não é apenas um rumor, é uma história que a aldeia conta e as histórias são poderosas.”

“Então temos que fazer alguma coisa”, respondeu a Senhora Winter, “antes que alguém denuncie oficialmente à Segurança Social.”

“Para onde é que eles vão?”, perguntou o Senhor Winter. “Eles não têm dinheiro, nem rede de apoio. A Margarita mal tem o suficiente para comer.”

“Então temos que ajudá-los. De novo.” O de novo pairou no ar como uma pedra pesada. Não por censura, mas por exaustão. Pois ajudar significava responsabilidade e responsabilidade significava risco.

Numa fria noite de março, os Winters sentaram-se à mesa da cozinha com Margarita e Daniel. Marie dormia no seu cesto. Luzia e Matthäo estavam no quarto ao lado. O vento uivava lá fora e cheirava a madeira molhada e a terra.

“Vocês têm que ir embora daqui”, começou a Senhora Winter.

Margarita olhou para ela como se não tivesse ouvido bem. “Ir embora, mas para onde?”

“Nós temos um pequeno apartamento num subúrbio de Hanôver”, disse o Senhor Winter. “Pertence a parentes distantes, mas está desocupado. Vocês podem morar lá. Ninguém vos conhece. Ninguém fará perguntas.”

Margarita levou as mãos ao rosto. “Eu não consigo. Eu não consigo fazer isto sozinha.”

“Então o Daniel ajuda-te”, disse a Senhora Winter.

Margarita olhou para o filho. Ele parecia exausto, mas de repente também determinado. “Eu faço o que for preciso”, disse Daniel. “Tudo.”

“E a escola?”, sussurrou Luzia da porta, pois ela tinha estado a ouvir.

A Senhora Winter virou-se para ela. “Vais ter uma nova escola lá. O Matthäo também. Começar de novo.”

Luzia entrou no quarto, lágrimas nos olhos, mas também esperança. “Sem que ninguém nos conheça?”

“Sim”, disse a Senhora Winter, “sem passado.”

Contudo, Daniel sentiu imediatamente o amargo aditamento que ninguém disse. Sem passado, mas não sem culpa.

A mudança tinha que ser preparada e tinha que ser rápida. O Senhor Winter falou com um médico amigo que emitiu um relatório de saúde discreto para Marie, sem fazer perguntas. A Senhora Winter arranjou roupa, cobertores, mantimentos para os primeiros dias. Luzia ajudou a fazer as malas, separou livros, dobrou a roupa dos irmãos. Matthäo empacotou os seus desenhos. Imagens escuras e perturbadoras de figuras partidas, de casas sem portas, de rostos sem olhos. Margarita empacotou mecanicamente, como se já não tivesse vontade própria. Apenas segurava Marie o mais frequentemente possível, como se cada minuto que passava na casa fosse em breve apenas uma sombra na sua memória.

Daniel arrumou o seu quarto, ficou muito tempo em frente à parede onde costumava prender os seus desenhos. Passou a mão pela superfície lisa de gesso, como se quisesse remover vestígios que nunca foram visíveis, mas que estavam profundamente enraizados nele.

Na noite antes da partida, ninguém conseguiu dormir. Margarita sentou-se à mesa a segurar uma chávena de café que há muito estava fria. Daniel estava lá fora, no pátio, as mãos nos bolsos, a olhar para o céu onde as nuvens passavam. Luzia sentou-se na sua cama e olhou fixamente para uma fotografia que tinha sido tirada há anos, na altura em que todos ainda se riam. Matthäo dormia inquieto, murmurava enquanto dormia, como se estivesse a lutar contra algo invisível. Marie dormia calmamente, só ela, só a criança dormia sem fardos.

Na manhã da partida, soprava um vento gélido. Os Winters estavam prontos com o seu carro. “Só o essencial”, disse o Senhor Winter. “Quanto menos levarem, mais discretos serão.” A casa dos Schneider ficou para trás num silêncio profundo.

“Vão contar a alguém?”, perguntou Margarita de repente.

O Senhor Winter olhou-a longamente. “Não, nós não dizemos nada, mas tenham cuidado. Tais feridas não desaparecem facilmente.” Ela assentiu, mas só percebeu anos mais tarde.

O motor foi ligado, as portas fechadas. Luzia virou-se e viu a casa, o telhado, as janelas, o pátio, tudo o que conhecia, tudo o que odiava, tudo a que estava ligada. Ela não sabia se devia chorar ou sorrir.

Daniel olhou para a frente. Ele não pensava. Ele não sentia. Ele apenas respirava. Quando o carro arrancou, a paisagem começou a ficar desfocada. E naquele momento, foi como se o passado se tornasse mais pequeno no espelho retrovisor. Contudo, todos sabiam, até Marie, de uma forma que só os bebés entendem, que o passado nunca fica realmente no espelho retrovisor. Ele viaja sempre connosco.

Os primeiros dias no subúrbio de Hanôver foram como entrar num país estrangeiro, onde o ar tinha um sabor diferente e até o silêncio tinha uma nova cor. O apartamento que os Winters tinham arranjado ficava num edifício cinzento e discreto dos anos 70. Três andares, um corredor estreito, pequenas varandas das quais pendiam plantas secas. Não era um lugar bonito, mas era seguro. E a segurança tinha-se tornado rara na vida dos Schneider.

Margarita entrou no novo espaço com Marie ao colo e ficou completamente imóvel. O ar cheirava a tinta fresca e a carpete velha. O aquecimento chocalhava, como se tentasse convencer-se a ligar-se. O corredor ecoava quando Luzia e Matthäo davam os seus passos.

“É pequeno”, disse Luzia com cautela.

Margarita assentiu. “Mas é nosso.”

Daniel pousou a última mala e olhou em volta. Três quartos, uma cozinha minúscula, uma casa de banho com azulejos amarelados. Era apertado, velho e muito longe da palavra lar. E, no entanto, Daniel sentiu algo como alívio, um sentimento a que ele não tinha tido acesso há meses.

As primeiras noites foram difíceis. Marie chorava frequentemente porque não conhecia o novo ambiente. Luzia não conseguia dormir porque qualquer ruído a fazia estremecer. Matthäo tinha pesadelos e gritava pelo seu quarto antigo, pela sua cama antiga, por algo familiar. E Margarita, ela era como uma casca. Ela fazia o que tinha que ser feito: cozinhar, amamentar Marie, acalmar as crianças, mas era como se estivesse apenas a observar-se a si própria de fora.

Daniel tentava ajudá-la, mas entre eles havia uma parede, construída com culpa, a dele e a dela. Ele não conseguia falar sobre isso, ela não conseguia tocá-lo. Contudo, havia momentos, pequenos, insignificantes, fugazes, em que ambos agiam como se tudo estivesse normal, quando ele segurava Marie e ela balbuciava baixinho, quando Margarita lhe sorria agradecida por um segundo, antes que se tornasse demais novamente.

A escola foi o próximo passo. Luzia e Matthäo foram colocados numa nova escola primária. O diretor, um homem amável com óculos sem aro, recebeu-os calorosamente. “Um novo começo”, disse ele. “Às vezes, um novo começo é a melhor coisa que pode acontecer a uma família.” Ele pretendia confortar, mas as suas palavras foram como uma faca a mexer numa velha ferida.

Luzia sentiu-o de imediato. Ali ninguém sabia de nada. Ali ela não era a irmã do rapaz estranho. Ali ela era apenas Luzia. Uma rapariga de 11 anos numa turma cheia de outras crianças que não tinham ideia de que a vida dela era feita de mentiras.

Matthäo, por outro lado, lutava. Tinha ficado mais calado, mais sombrio. O seu professor enviou um aviso amigável após alguns dias. Ele desenha muito intensamente. Algumas imagens são perturbadoras. As imagens mostravam casas sem janelas, pessoas com braços demasiado longos, uma mulher a segurar um bebé, enquanto sombras escuras pairavam à sua volta. “Eu desenho o que está na minha cabeça”, explicou Matthäo, quando Margarita lhe perguntou. E Margarita não sabia se devia ficar orgulhosa ou desesperada.

Daniel também teve de voltar à escola. Foi inscrito numa escola secundária abrangente, a algumas ruas de distância. O primeiro dia foi mau. Ele tinha 16 anos, uma idade em que a maioria dos rapazes era barulhenta, energética, curiosa ou, pelo menos, socialmente interligada. Daniel era o oposto. Sentou-se na última fila, mal falava e evitava todo o contacto visual. O professor da turma, Senhor Bergmann, um homem com voz suave e cabelo ralo, olhou-o atentamente. “Se precisares de alguma coisa, avisa”, disse ele. Daniel apenas assentiu, mas sabia que não diria nada a ninguém. Nem ali, nem agora, nem nunca.

Contudo, uma coisa mudou tudo: a rotina. Naquele subúrbio, longe da aldeia e dos seus olhos perspicazes, algo como a normalidade começou a regressar à vida dos Schneider. Sem rumores, sem olhares, sem acusações não ditas. Os dias eram preenchidos com simplicidade: viagens de autocarro, trabalhos de casa, passeios até ao supermercado, mudar fraldas, cozinhar.

Contudo, a normalidade tem um preço. Ela permite que surja o tempo, tempo em que os pensamentos se tornam mais altos, e nesses pensamentos o passado continuava a viver. Margarita tentava anestesiá-lo, não mais com álcool, pois sabia que tinha de ser forte por Marie, mas com trabalho. Ela procurava empregos de limpeza na área, limpava escritórios, um cabeleireiro, mais tarde até o apartamento de uma senhora idosa que olhava para ela amavelmente, sem fazer perguntas.

Os dias eram longos, as noites ainda mais. Marie crescia, os seus olhos tornavam-se mais atentos, os seus movimentos mais fortes. Ela era alegre, despreocupada. Para ela, aquele pequeno apartamento era o mundo inteiro. Para ela, não havia um antes. Contudo, Daniel via no sorriso dela todas as vezes o outro lado, o proibido, o imperdoável. Era amor, sim, mas era também tortura.

Ele percebeu que precisava de distância e, por isso, arranjou um emprego de fim de semana numa pequena oficina que trocava pneus de carros e reparava bicicletas. O proprietário, Senhor Kruse, era um homem de poucas palavras, que gostava de Daniel porque ele trabalhava mais do que falava. “Miúdo, tens jeito com as mãos”, disse ele uma vez. Daniel apenas disse: “O trabalho ajuda.” E ajudava um pouco.

Contudo, a maior mudança veio através dos Winters. Eles visitavam a família uma vez por mês. Nunca demoravam, nunca chamavam a atenção, sempre com comida, dinheiro, apoio. Mas um dia, era uma suave tarde de primavera, a Senhora Winter disse algo que desorientou Daniel por completo.

“Tu tens que falar com alguém sobre a verdade”, disse ela. Ela referia-se à verdade que ninguém falava, que Daniel engolia.

“Eu já falo com o psicólogo”, respondeu Daniel.

“Não”, disse ela suavemente. “Eu falo de alguém que é importante para ti.”

Daniel enrijeceu. “Com quem, então? Com a Luzia, com o Matthäo, um dia com a Marie.” O seu coração bateu mais rápido. O pânico subiu-lhe como água fria. “Não”, disse ele baixinho. “Isso não pode ser.”

“Pode”, disse ela. “Vai chegar um dia em que a verdade será exigida. E se tu te calares nessa altura, ela vai destruir-vos a todos.”

“Ela já nos destruiu há muito tempo.”

“Não”, replicou a Senhora Winter calmamente. “Destruídos são aqueles que deixam de lutar.”

Daniel virou-se. Ele não queria ouvir aquilo, mas as palavras ficaram presas e persegui-lo-iam por muito tempo.

Entretanto, Luzia começou a florescer. Ela fez amigos, voltou a rir, jogava voleibol na equipa da escola e praticava novas técnicas durante horas. Contudo, por trás desta nova vida, estava sempre a linha de sombra da sua antiga. Às vezes, quando estava na cama à noite, ouvia Margarita a respirar, pesadamente, inquietamente. E ela sabia que a mãe estava a chorar no escuro. E às vezes ouvia Daniel acordado, o colchão a ranger quando ele se virava. Luzia não disse nada, mas sentia que a sua nova vida estava construída num castelo de cartas e que qualquer rajada de vento o podia fazer desmoronar.

Então chegou o dia em que Margarita teve de requerer uma nova certidão de nascimento para Marie. Uma formalidade, um ato burocrático. Contudo, na Alemanha, tal ato raramente era neutro. Ela precisava de informações, precisava de explicações e no serviço estava uma mulher que sorria amavelmente, enquanto bombardeava Margarita com perguntas. “O pai é desconhecido.” “Sim.” “Completamente desconhecido?” “Sim.” “Não quer dar nenhuma informação?” “Não.” “Porquê?” Margarita segurava Marie ao colo. A pequena brincava com um pendente no seu colar. “É complicado.”

A mulher olhou para Margarita demoradamente, demasiado demoradamente. E naquele olhar estava o que Margarita tinha fugido durante meses. A possibilidade de que a nova vida também pudesse quebrar. Quando chegou ao apartamento, o seu rosto estava branco como giz. Daniel apercebeu-se de imediato. “O que aconteceu?”

“Eles vão perguntar”, sussurrou Margarita. “E se perguntarem demais, tudo acaba.”

O vento lá fora estava ameno, mas dentro do pequeno apartamento, levantava-se uma tempestade, mais forte do que qualquer inverno. Pois o passado tinha encontrado o caminho para Hanôver e já batia à porta.

As semanas após a visita ao serviço foram marcadas por um novo tipo de medo. Não aquele medo aberto e palpável que tinha perseguido Margarita na aldeia, mas um medo silencioso e rastejante que se instalava em cada ação, em cada passo, em cada conversa. Margarita acordava agora muitas vezes a meio da noite e escutava na escuridão, como se esperasse ouvir passos no corredor. Não passos de uma pessoa, mas passos do passado que finalmente a tinha alcançado.

Marie dormia calmamente no seu berço, as suas mãozinhas fechadas em punhos. Luzia estava no quarto ao lado a respirar ritmicamente. Matthäo murmurava enquanto dormia, mas Margarita sentia que pairava um perigo sobre tudo, invisível, paciente.

Daniel também o notou. Ele viu como a sua mãe ficava mais pálida, como os seus movimentos se tornavam mais agitados, como as suas mãos às vezes tremiam quando segurava Marie. O silêncio entre eles cresceu e, com ele, cresceu o desespero. Daniel sabia que ele era a razão de tudo aquilo, mas não sabia como o poderia mudar.

Numa noite, quando regressou da oficina, encontrou Luzia na sala de estar. Ela estava sentada à mesa, com os cotovelos apoiados, a cabeça nas mãos. “O que é que se passa?”, perguntou ele com cautela. Luzia levantou a cabeça. Os seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. “O Matthäo chorou na escola.”

“Porquê?”

Luzia fungou. “Porque alguém disse que a Marie é um erro.”

Daniel sentiu o estômago contrair-se. “Quem disse isso?”

“Um rapaz da turma dele. Disse que as crianças sem pai geralmente não são corretas e que a Marie parece estranha.”

Daniel cerrou os punhos. “Eu falo com ele.”

“Não!”, gritou Luzia rapidamente. “Tu não podes fazer isso. Nós não podemos dar nas vistas. A mamã diz sempre isso.”

Daniel quis responder, mas engoliu as palavras. Luzia levantou-se, limpou as lágrimas e olhou para ele por um momento. Os seus olhos eram inquisidores, penetrantes, como se quisesse ver por trás da sua testa. “Daniel”, começou ela. Ele enrijeceu. “O quê?” “Por que é que a Marie faz a mamã ficar tão triste?” Daniel respirou fundo. “Luzia, por favor, não perguntes.”

A voz dela tremeu. “Eu tenho medo.”

“Eu também”, disse Daniel baixinho.

Luzia recuou um passo. “Eu quero saber, de qualquer forma.” Contudo, Daniel não respondeu. Ele não conseguia. Olhou para Luzia, a sua irmã mais nova, que estava em sombras demasiado grandes para a sua idade. E ele soube que a verdade a destruiria.

Os dias seguintes tornaram-se mais tensos. Margarita recebeu correio do serviço. Resposta necessária. Uma carta simples, inofensiva e, no entanto, tão perigosa como uma faca. Ela mal se atreveu a abri-la.

Quando Daniel regressou a casa à noite, ela estava sentada no chão da cozinha, a carta aberta, as costas encostadas ao frigorífico. Marie brincava ao lado dela num cobertor. “Eles querem esclarecer o registo do pai”, sussurrou Margarita inexpressiva. “Eles querem saber por que faltam os dados. Eles vão fazer perguntas.”

Daniel ajoelhou-se ao lado dela. “Nós dizemos que ele foi embora.”

“Isso não lhes basta.” Ela bateu com o punho no chão. Marie assustou-se e começou a chorar. Margarita fechou os olhos. “Se eles começarem a investigar, descobrem tudo. E depois? Depois tiram-ma.”

Daniel sentiu uma pressão quente na garganta. “Eu vou assumir a responsabilidade”, disse ele roucamente. “Eu vou dizer-lhes que eu…”

“Não!” Margarita agarrou o braço dele com tanta força que doeu. “Tu nunca vais dizer isso. Nunca! Mas de outra forma…”

“Eu prefiro perder-te a que digas isso!” Ela ofegou. “Compreendes isso? É melhor que vás, que desapareças, do que digas o que aconteceu.”

Daniel enrijeceu. Aquelas palavras foram um murro, um murro frio e cortante. “Tu queres que eu vá embora?”

Margarita olhou para ele, os olhos desesperados. “Eu não quero que tu vás, mas eu sei que eles nos destroem se tu ficares.”

A porta abriu-se de repente. A Senhora Winter entrou, ofegante, como se tivesse corrido. “Recebeste a carta?” Margarita assentiu. “Eles vão investigar”, disse a Senhora Winter. “E se eles investigarem, então…” A sua voz traiu que também ela não queria proferir a última frase.

“Nós temos outra opção”, acrescentou o Senhor Winter, que entrou logo a seguir. “Uma drástica.” Margarita olhou para ele, enquanto ele sugeria algo impossível. Algo que mudou imediatamente o quarto inteiro. “Daniel podia ir embora por um tempo, não para sempre, só até que tudo acalmasse.”

A frase pairou no ar como fumo. Luzia, que estava novamente a espreitar pela porta, chorou silenciosamente. Daniel sentiu o seu coração a pulsar no seu peito. Violento, doloroso. “Ir embora. Para onde?”

“Nós conhecemos alguém”, disse o Senhor Winter. “Um antigo colega meu. Ele trabalha numa instituição para jovens, uma espécie de grupo de habitação supervisionada. Tu poderias ficar lá. Oficialmente, porque precisas de distância, porque estás sobrecarregado em casa.”

“Isso nem é mentira”, disse Daniel amargamente.

Margarita abanou a cabeça vigorosamente. “Não, eu perco-o. Eu perco-o completamente.”

A Senhora Winter ajoelhou-se ao lado dela. “Margarita, ouve-me. Se o Daniel for embora, ninguém mais alegará que ele é o pai. Ninguém fará mais perguntas. Será uma história simples: uma mãe sobrecarregada, um pai desaparecido, uma mudança, um novo começo. A Segurança Social vai acalmar-se.”

Luzia começou a chorar alto. Matthäo veio, esfregou os olhos. “O que é que se passa?”, perguntou com a voz trémula. Ninguém respondeu. Marie chorou de novo. O quarto encheu-se de caos, vozes, respiração, medo.

Daniel levantou-se. “Se é isso que é preciso, então eu faço.”

Margarita levantou a cabeça. “Não!”

“Sim”, disse Daniel calmamente, embora as suas mãos tremessem. “Eu arruinei tudo, e se eu tiver que ir para que vocês possam ficar, então eu vou.”

“Tu tens 16 anos!”, gritou Luzia. “Não podes simplesmente ir embora.”

“Eu posso”, disse ele. O quarto ficou silencioso. Os Winters olharam para Margarita. Margarita olhou para Daniel. Daniel olhou para Marie e Marie, o pequeno ser que nada entendia, sorriu para ele, como se quisesse prendê-lo. Contudo, nada o podia deter.

Nessa noite, quando todas as crianças dormiam, Margarita e Daniel sentaram-se lado a lado à mesa da cozinha. Entre eles havia um silêncio que era mais pesado do que as palavras.

“Eu nunca te culpei”, disse Margarita de repente.

Daniel abanou a cabeça. “Tu devias.”

“Eu nunca te culpei”, repetiu ela. “Eu culpei-me a mim e à vida, mas não a ti.”

Daniel olhou para ela e viu nos seus olhos algo que há muito não via. Amor e dor e esperança.

“Eu volto”, disse ele. “Prometo.”

Margarita assentiu, embora não acreditasse. E Daniel soube que tinha que cumprir, custasse o que custasse.

O dia em que Daniel devia ir embora chegou mais depressa do que qualquer pessoa esperava. Os Winters tinham organizado tudo. Um lugar no grupo de habitação supervisionada, um contacto que não fazia perguntas, uma carta oficial que classificava Daniel como um jovem sobrecarregado com tensões familiares. Uma história inofensiva, do dia a dia, como existia mil vezes na Alemanha. Uma história que não preocupava ninguém. Ninguém precisava mais de ignorar o que era inegável.

Margarita estava à janela, Marie ao colo, quando o dia amanheceu. O seu rosto estava pálido, os olhos inchados. Luzia e Matthäo estavam sentados à mesa da cozinha, pálidos, calados, incapazes de comer. Daniel fez a sua mochila: três camisolas, duas calças, material escolar, uma pequena fotografia de Marie que Luzia tinha secretamente impresso do seu telemóvel.

Ele olhou em volta do pequeno apartamento que lhes tinha dado segurança e que lhes tinha mostrado, ao mesmo tempo, quão frágil a segurança pode ser.

“Quando é que voltas?”, perguntou Luzia finalmente. A sua voz estava fina como papel.

Daniel fechou o fecho da sua mochila: “Quando tudo acabar.”

“Quando é que é isso?”

Daniel não respondeu. Ele não sabia.

A Senhora Winter chegou às 9 horas. “O chefe do grupo de habitação espera-vos às dez”, disse ela baixinho. “É uma boa instituição. O Daniel vai aguentar-se lá.”

Margarita olhou para ela, como se não tivesse entendido que as palavras às vezes já não tinham efeito. “Aguentar-se”, repetiu ela. “O meu filho tem que aguentar algo para o qual nunca foi destinado.”

A Senhora Winter baixou a cabeça. “É o único caminho.”

Daniel aproximou-se de Matthäo, que estava sentado calado na sua cadeira, com as mãos no colo. “Tens que tomar conta da mamã e das meninas”, disse Daniel.

Matthäo assentiu, mas o seu lábio inferior tremeu. “Tu voltas mesmo?”

Daniel pôs-lhe uma mão no ombro. “Sim.” Matthäo olhou para ele com olhos grandes, cheios de dúvida, sem que ele próprio soubesse dessa dúvida.

Daniel ajoelhou-se ao lado de Luzia: “Toma conta de ti e não acredites em ninguém que diga que estamos errados.”

Luzia abanou a cabeça vigorosamente. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. “Eu não quero que tu vás.”

“Eu também não quero ir”, disse Daniel. “Mas às vezes as pessoas vão embora para proteger os outros.”

Luzia soluçou. “Tu não és mau, Daniel.”

Ele abraçou-a com força. “Tu és a coisa mais corajosa que nós temos.”

Quando ele se afastou dela, Margarita levantou-se. Aproximou-se dele lentamente, Marie ao colo. A pequena sorriu, esperneou ligeiramente. Quando Margarita chegou ao pé de Daniel, ela parou. Nenhuma palavra, apenas um olhar. Um olhar cheio de amor, ódio por si própria, remorso, dor e o conhecimento de que o seu papel de mãe estava sob um peso desde aquela noite que ela já não conseguia largar.

Ela levantou Marie. “Diz-lhe, diz-lhe mais tarde que eu a amei.”

Daniel engoliu em seco. “Vais dizer-lhe tu própria.”

Margarita abanou a cabeça. “Talvez, talvez não.” Marie agarrou o dedo de Daniel. O aperto da sua mãozinha era firme, quente, cheio de vida. Daniel sentiu a sua respiração parar.

“Eu sinto muito”, sussurrou ele, embora soubesse que aquelas palavras eram demasiado pequenas para tudo o que tinha acontecido.

Margarita fechou os olhos. “Eu também.” Depois soltou a mão de Marie do dedo dele e recuou, como se mais um milímetro a fosse partir.

O caminho para o grupo de habitação foi silencioso. Daniel sentou-se no banco de trás do carro dos Winters. A Senhora Winter conduzia, o marido estava ao lado. Ninguém falava. A paisagem passava por eles. Casas cinzentas, árvores sem folhas, parques infantis abandonados. Um mundo que continuava como se nada tivesse acontecido.

Quando chegaram, um edifício de tamanho médio estava à frente deles. Não era um orfanato no sentido clássico. Mais uma casa residencial, um pouco renovada, com um pequeno jardim e uma placa. “Grupo de Habitação Juvenil am Hain.” Um homem de cinquenta e poucos anos saiu. Figura esguia, rosto amável. “Daniel?”, perguntou ele.

Daniel assentiu. “Eu sou o Senhor Küster. Temos o prazer de te receber. Entra primeiro.”

Daniel seguiu-o. Os Winters ficaram lá fora. O grupo de habitação estava mobilado de forma simples. Madeira clara, cores neutras, cheiro a almoço e produtos de limpeza. Dois rapazes estavam na sala comum a jogar às cartas. Uma rapariga lia um livro. Ninguém olhou para Daniel demoradamente. Ninguém sussurrou. Ninguém olhou fixamente. Por um momento, um pequeno, fugaz momento, Daniel não se sentiu como um monstro.

O Senhor Küster mostrou-lhe o seu quarto. Pequeno, mas limpo. Vista para a cave. “Aqui podes instalar-te primeiro”, disse ele. “Vais continuar a ter as tuas sessões de terapia e podes ir a casa ao fim de semana, se tudo se mantiver calmo.”

Daniel assentiu. “Tudo calmo.” Uma frase que lhe soou a piada.

Quando o Senhor Küster saiu, Daniel sentou-se na cama. Ela rangeu. Ele olhou para as suas mãos. Elas mal tremiam. Ele não sabia se isso era bom ou mau.

Nesse momento, bateram baixinho. A Senhora Winter entrou. “Queríamos despedir-nos”, disse ela.

Daniel levantou-se. “Obrigado por tudo.”

“Isso não foi tudo”, disse ela. “Nós ficamos com a tua família. Protegemos-te a ti e a eles.”

Daniel assentiu. O Senhor Winter estendeu-lhe a mão. “Tu não és um mau rapaz”, disse ele, “apenas alguém que teve de carregar demasiado.”

Depois de eles irem embora, Daniel sentou-se na cama e olhou para a parede. O quarto estava silencioso, demasiado silencioso. Ele pensou em Marie, em Luzia, em Matthäo, em Margarita. E então vieram finalmente as lágrimas, as primeiras em meses, aquelas que ele nunca se tinha permitido, aquelas que só o fizeram aperceber-se de que agora estava realmente sozinho.

No pequeno apartamento em Hanôver, entretanto, havia um tipo diferente de silêncio. O silêncio após uma despedida que mudou tudo. Luzia estava encolhida na sua cama. Matthäo olhava fixamente para um dos seus desenhos. Margarita estava à janela, Marie ao colo, o olhar vazio e infinito. E na profundidade deste silêncio, uma nova fenda começou a formar-se. Uma de que ainda ninguém estava consciente, mas que se tornaria visível em breve. Pois o destino de uma família com um segredo como este nunca é apenas a fuga. É uma caminhada constante sobre gelo fino. E às vezes, basta um único passo para fazer tudo desmoronar.

As semanas seguintes decorreram numa mistura irreal de nova ordem e velhas ruturas. No grupo de habitação, Daniel encontrou uma espécie de ritmo. Ele levantava-se cedo, ajudava na cozinha, ia para a escola, trabalhava ao fim de semana na oficina do Senhor Kruse e visitava o seu terapeuta, Doutor Lehmann, uma vez por semana. Ninguém fazia perguntas inadequadas, ninguém olhava para ele como se carregasse um crime indizível. Ali, ele era simplesmente um jovem com circunstâncias difíceis, e isso por si só era um alívio que era quase doloroso.

Contudo, a calma nunca é silêncio. É apenas o som que se expande enquanto algo cresce em segundo plano. O Doutor Lehmann sentiu isso de imediato. Ele observava Daniel nas sessões, via a forma como o rapaz às vezes hesitava, como procurava palavras e as perdia novamente. “Tu carregas uma história dentro de ti de que tens medo”, disse o Doutor Lehmann um dia.

“Mas as histórias não desaparecem quando nos calamos.”

“Desaparecem”, disse Daniel. “Geralmente desaparecem quando nos afastamos o suficiente.”

O Doutor Lehmann sorriu suavemente. “E tu estás longe o suficiente?”

Daniel calou-se. Após uma longa pausa, o psicólogo disse finalmente: “Tu não estás aqui para fugir do teu passado. Tu estás aqui para aprender a viver com ele.” Contudo, Daniel agarrava-se a um voto silencioso. Ele não iria incriminar ninguém, não iria magoar ninguém, não iria puxar ninguém para o abismo onde ele próprio estava.

Entretanto, Margarita lutava com uma realidade completamente diferente no pequeno apartamento em Hanôver. A ausência de Daniel abriu uma lacuna que ela não conseguia preencher. Ela dormia mal, trabalhava demasiado, mergulhava cada vez mais numa espécie de exaustão completa que a tornava vulnerável a erros. Marie ficava maior, gatinhava pelo apartamento, ria alto quando Luzia brincava com ela. Contudo, quanto mais alegre Marie ficava, mais a dor interior de Margarita crescia. Era como se a inocência da criança a lembrasse diariamente de que nada na vida dela tinha sido inocente, que Marie tinha nascido de algo que nunca devia ter acontecido.

Luzia assumia silenciosamente cada vez mais responsabilidade. Cozinhava frequentemente, ajudava Matthäo nos trabalhos de casa, mudava a roupa de Marie, punha-a na cama. Margarita notava isso, mas deixava acontecer. Faltava-lhe força para lutar contra isso.

“Luzia”, disse ela baixinho numa noite, quando as crianças estavam na cama. “Tu não tens que fazer tudo. Eu sou a mãe.”

Luzia olhou para ela, com a testa franzida de preocupação. “Mas tu estás sempre tão cansada, mamã.”

Margarita hesitou um pouco. “Eu não estou cansada, eu estou vazia.”

Luzia não compreendeu completamente as palavras, mas sentiu o seu significado e isso era pior.

Matthäo, entretanto, começou a ver coisas que não estavam lá. Sombras que estavam no corredor, ruídos que o acordavam à noite. Sentava-se muitas vezes na cama com Luzia e dizia: “Se o Daniel estivesse aqui, eu não teria medo.” Contudo, Luzia sabia que Daniel não podia vir. Não agora, não enquanto o serviço ainda fizesse perguntas.

A Senhora Winter continuava a passar regularmente. Trazia mantimentos, ajudava Margarita a organizar documentos, proferia palavras reconfortantes, mas notava que Margarita se afundava cada vez mais em si própria. “Tu tens que cuidar de ti”, disse ela numa noite. “Tu não podes carregar tudo sozinha.”

“Eu não estou a carregar sozinha”, disse Margarita inexpressiva. “O Daniel carrega comigo.” A Senhora Winter calou-se, pois sabia que aquela frase carregava uma tragédia.

Então chegou o dia em que o encontro oficial do serviço ia ter lugar. Margarita tinha de comparecer com Marie. Luzia insistiu em ir junto. Logo na sala de espera, Margarita sentiu o seu coração a acelerar. Os corredores cheiravam a papel, produtos de limpeza e o tipo de frieza factual que só os serviços públicos conseguem exalar. Quando o seu nome foi chamado, os seus joelhos tremeram.

Uma funcionária cumprimentou-a educadamente, quase demasiado amigavelmente. “Nós vemos que não preencheu completamente os dados de nascimento”, começou ela. “Em alguns casos, isso não é problemático, mas com uma mudança, um novo distrito e um bebé, temos que garantir que está tudo correto.” Margarita assentiu em silêncio. “A senhora declara que o pai é desconhecido.” “Sim, completamente desconhecido.” “Sim, não houve contacto.” “Não.”

A mulher observou-a brevemente. “Temos que garantir que não há perigo, nem para a senhora nem para a criança.”

“Não há perigo”, sussurrou Margarita.

A mulher olhou de Marie para Luzia e de volta para Margarita. “Nós precisamos, no entanto, de algumas provas.”

Margarita apertou os lábios. “Quais?”

“Uma declaração escrita sobre a situação e, possivelmente, uma análise de sangue que esclareça se o pai pode ser legalmente excluído.” A frase atingiu Margarita como um murro na cara. Luzia enrijeceu.

“Uma análise de sangue?”, repetiu Margarita, horrorizada.

“Sim”, disse a funcionária, factualmente. “Às vezes é necessário, apenas para segurança.”

As mãos de Margarita começaram a tremer. “Não”, disse ela. “Isso… isso não pode ser.”

“Por que não?”

Margarita lutou por ar. “Porque eu…”

Nesse momento, a porta abriu-se. A Senhora Winter entrou, ofegante, mas determinada. “Desculpe”, disse ela, bruscamente. “Eu acompanho a Senhora Schneider. Há um mal-entendido.”

A funcionária franziu a testa. A Senhora Winter sentou-se ao lado de Margarita, pegou na sua mão. “A Senhora Schneider tem um motivo forte para não querer nomear o pai”, disse ela. “Houve violência doméstica. O homem desapareceu e ela está traumatizada. Nós temos documentos do médico que confirmam o stress psicológico.”

Era uma mentira improvisada, baseada na pior das verdades. A funcionária observou Margarita novamente, depois a Senhora Winter, depois Marie. Finalmente, disse: “Nós vamos verificar isso. Por enquanto, aceitamos a sua declaração, mas vamos manter o caso sob observação.”

Quando se foram embora, Margarita teve que se agarrar à parede. “Eles queriam descobrir”, sussurrou ela, abalada. “Eles queriam descobrir tudo.”

“É por isso que tens que te manter forte agora”, disse a Senhora Winter. “E é por isso que o Daniel tem que ficar longe, por enquanto.”

Quando regressou ao apartamento, Margarita desabou à porta. “Mamã, o que aconteceu?”, Luzia correu para ela. Margarita agarrou Marie como se fosse uma boia salva-vidas. “Eles queriam sangue, Luzia. Sangue.”

Luzia compreendeu subitamente a totalidade da situação, não na cabeça, mas no coração, e os seus olhos encheram-se de pânico.

No grupo de habitação, Daniel ficou inquieto ao mesmo tempo. Ele não conseguia explicar porquê, mas sentia que algo tinha acontecido, algo grande, algo ameaçador. Ele estava sentado na sala comum quando de repente se levantou e foi para o seu quarto. Ele respirava pesadamente, como se o ar à sua volta estivesse a rarear. “Por favor”, sussurrou no silêncio. “Deixa-os em paz.” Contudo, o passado, o passado deles, não esperava por súplicas. Ele movia-se. Aproximava-se. E Daniel ainda não sabia que já estava a meio caminho.

A atmosfera no pequeno apartamento em Hanôver tornou-se cada vez mais insuportável após o encontro no serviço. Margarita parecia uma mulher a respirar debaixo de água, que olhava para cima e via a superfície, mas era incapaz de a quebrar. Luzia via todos os dias como a mãe ficava mais magra, mais calada, mais agitada. Apenas quando Marie ria, um sorriso fraco brilhava por vezes no rosto de Margarita. Contudo, mesmo assim, havia algo de quebrado nisso, uma dor que estava intrinsecamente ligada ao amor.

Luzia sabia que agora era ela quem tinha que ajudar. Tinha apenas 11 anos, mas cozinhava frequentemente, ajudava Matthäo nos trabalhos de casa, mudava a roupa de Marie, punha-a na cama. À noite, sentava-se ao lado de Margarita e tentava acalmá-la. “Nós estamos seguros”, dizia repetidamente. “A Senhora Winter ajuda-nos. Ninguém nos tira a Marie.” Contudo, Margarita não acreditava nela. Ela assentia, mas Luzia via o abismo nos seus olhos.

Matthäo também mudou. Na escola, ficou mais calado e os seus desenhos tornaram-se cada vez mais escuros. Ele desenhava agora não apenas casas sem janelas, mas sombras que se curvavam sobre crianças, uma mulher a segurar um bebé, enquanto linhas negras a cercavam. “O que é isso?”, perguntou Luzia cuidadosamente numa noite. Matthäo encolheu os ombros. “É assim que parece. Lá dentro.” Ele apontou para a sua cabeça. Luzia apertou os lábios e decidiu escrever a Daniel. Ela sabia que tinha que ter cuidado. Qualquer telefonema, qualquer mensagem podia ser arriscada se o serviço começasse a investigar mais de perto. Mas ela precisava dele e talvez ele também precisasse dela.

A sua mensagem era curta. “Mamã, está mal. Ela diz que quase descobriram tudo. O Matthäo está com medo. Eu também.”

Daniel só respondeu tarde à noite. “Eu vou no fim de semana, não importa o que eles digam.”

Luzia respirou fundo, pela primeira vez em dias.

Daniel apareceu dois dias depois, na tarde de sábado. Tinha pedido uma visita oficial de fim de semana, tal como as regras permitiam. O Senhor Küster tinha-o deixado ir com uma expressão séria, mas sem perguntas.

Quando Daniel bateu à porta do apartamento, Luzia abriu-a imediatamente e atirou-se para o pescoço dele. “Tu estás mesmo aqui!”, soluçou ela.

Daniel fechou os olhos por um momento e abraçou-a com cuidado, mas firmemente. “Eu tinha que vir.”

Luzia olhou para ele. As lágrimas estavam nos seus olhos. “Mamã! A mamã vai…”

“Eu sei.” Ele entrou, fechou a porta atrás de si. O apartamento estava silencioso, apenas a respiração baixa dos quartos podia ser ouvida. Margarita saiu da cozinha. Ela não estava maquilhada, o cabelo não estava lavado, o olhar vazio. Contudo, quando viu Daniel, o seu rosto não se transformou em alívio, nem em alegria, mas em puro medo. “Daniel, não!” A voz dela quebrou como vidro. “Por que é que tu estás aqui? Porquê?”

Daniel engoliu em seco. “Porque vocês precisam de mim.”

“Nós não precisamos de ti”, gritou ela de repente. “Nós precisamos é que tu não nos arrastes para o abismo.”

Luzia estremeceu. Matthäo saiu do quarto, esfregou os olhos. “Daniel.”

“Matthäo, volta para a cama”, sussurrou Margarita. Contudo, Matthäo ficou parado. “Sentiste a nossa falta?”

Daniel não conseguiu mentir. “Sim.”

Matthäo sorriu fracamente. Depois levantou um dos seus desenhos. Linhas escuras, uma família e uma sombra a pairar sobre eles. “A sombra ficou mais pequena desde que eu soube que voltavas.”

Margarita olhou fixamente para o desenho. O seu peito subia e descia freneticamente. “Daniel, isso foi um erro. Tu tens que voltar imediatamente.”

“Eu não volto antes de saber que estão seguros.”

“Tu não podes proteger-nos.”

“Talvez não.” Ele olhou para o chão. “Mas eu posso parar de fugir.”

Luzia aproximou-se dele. “O que é que tu vais fazer?”

Daniel olhou para ela, depois para Margarita, depois para Matthäo. Finalmente, olhou para Marie, que gemia baixinho no quarto porque tinha ouvido um barulho. “Eu vou falar com o serviço.”

Silêncio. Silêncio absoluto, mortal. Margarita enrijeceu. “Não”, sussurrou ela. “Tu não vais dizer nada. Não vais dizer absolutamente nada.”

Daniel respirou fundo. “Se eles pensarem que eu estou a fugir. Se eles virem que eu estou num grupo de habitação, então talvez acreditem que a família está apenas sobrecarregada.”

“Não!” Margarita agarrou o braço dele. “Se tu lhes mostrares que estás cá, eles comparam tudo. O teu rosto, o rosto dela. Eles vão fazer perguntas que tu não podes responder.”

Daniel olhou para ela suavemente. “Eu não lhes digo a verdade. Eu só lhes digo que estou cá, que eu estou a desempenhar um papel, um papel normal, um papel não suspeito.”

Luzia sussurrou: “Que papel?”

Daniel olhou para ela. “O de um filho que só quer voltar para a sua família. Nada mais.”

Contudo, Margarita abanou a cabeça vigorosamente, desesperadamente. “Tu não percebes. Não são as perguntas deles que são perigosas. É a possibilidade de eles desconfiarem. Se eles desconfiarem, eles pedem sangue. E depois…” Ela interrompeu-se.

Matthäo puxou a manga de Daniel. “Daniel, a sombra fica maior se tu fores embora.”

Luzia puxou-o de volta. “Matthäo, por favor.”

“Não”, disse Daniel. “Ele tem razão. A sombra fica maior se eu for embora, mas ela fica ainda maior se eu ficar e não fizer nada.” Ele respirou pesadamente. “Eu tenho que tentar.”

Nessa altura, Marie chorou, um choro agudo e exigente. Margarita correu imediatamente para ela, pegou-lhe ao colo, embalou-a. Contudo, Marie estendeu os braços para Daniel. Um reflexo, mas que pareceu uma faca. Margarita assustou-se, como se tivesse queimado e apertou Marie contra si. “Ela não pode fazer isso!”, gritou ela de repente. “Ela não pode reconhecer-te! Ela não pode querer-te! Ela não pode!”

Daniel deu um passo para trás, como se o chão estivesse a quebrar debaixo dele. Luzia correu para a mãe. “Mamã, pára, por favor.” Contudo, Margarita não parou. A sua respiração era ofegante, os seus olhos estavam cheios de pânico. “Ela não pode, senão tudo acaba. Tudo.” Marie começou a chorar mais alto. Matthäo também começou a chorar. Luzia chorava silenciosamente.

Daniel ficou ali como se estivesse congelado.

A Senhora Winter bateu à porta de repente. Margarita estremeceu. Luzia correu para abrir. Daniel permaneceu enrijecido. A Senhora Winter entrou, viu imediatamente a cena. “Pelo amor de Deus, o que é que aconteceu?”

Margarita soluçou histericamente, não conseguiu responder. Luzia apontou para Daniel. “Ele veio e a mamã está com medo.”

A Senhora Winter olhou para Daniel, depois para Margarita, depois para Marie e percebeu. “Daniel”, disse ela baixinho. “Tu não devias ter vindo.”

“Eu sei”, disse ele, “mas eu tinha que vir.”

A Senhora Winter respirou fundo. “Então, ouve-me agora. Se tu fores amanhã de manhã ao serviço e lhes disseres que queres voltar para casa e lhes contares uma história simples, isso pode ajudar.”

Margarita olhou para ela, horrorizada. “O que é que tu estás a dizer?”

“A verdade vai destruir-vos”, disse a Senhora Winter. “Mas uma boa mentira pode salvar-vos.”

Daniel abriu a boca, mas antes que pudesse dizer algo, Margarita tombou subitamente para trás. Um baque surdo. Marie gritou. Luzia gritou. Matthäo fugiu a correr. Daniel enrijeceu. A Senhora Winter ajoelhou-se de imediato. “Margarita, Margarita.” Nenhuma resposta, apenas um estertor. O seu corpo tremeu, a mão agarrava-se ao cobertor de Marie.

Daniel caiu de joelhos. “Mamã.”

A Senhora Winter gritou: “Luzia, chama a emergência. Imediatamente!”

Luzia tremeu ao telefone, gaguejou a morada. Daniel segurou a mão de Margarita. “Mamã, fica aqui. Por favor, fica aqui.” Os lábios dela moveram-se. Um sopro de voz. “Daniel, não vás.”

Depois os seus olhos ficaram vítreos. “Mamã!” Daniel gritou. Uma voz que ele não conhecia. Crua, quebrada, desesperada.

As sirenes aproximavam-se. A Senhora Winter empurrou Daniel para o lado, começou a reanimação. Luzia agarrou-se a Matthäo. Marie guinchou. O corredor encheu-se de reflexos de luz azul. Paramédicos entraram a correr. Contudo, Daniel soube-o antes que alguém o dissesse. Ele viu-o nos olhos de Margarita. O silêncio que Matthäo tinha desenhado estava ali e ficaria.

A ambulância disparou em direção à clínica, mas Daniel soube, logo no primeiro instante no corredor, que apenas o corpo dela ia, e não a sua mãe. Luzia agarrou Matthäo, como se ele fosse desmoronar-se. Matthäo não chorou. Estava como pedra, completamente imóvel, com os olhos arregalados. Marie, no colo da Senhora Winter, calou-se de repente, como se sentisse a gravidade no quarto.

Daniel respirou fundo, mas foi como se o ar lhe rasgasse as costelas. Um polícia sentou-se ao pé dele. “Há parentes? Alguém que possa cuidar deles?”

A Senhora Winter respondeu: “Nós”, sem hesitar.

Daniel ficou ali parado, como um rapaz de pedra com um coração de vidro que se tinha partido em mil pedaços. As horas seguintes foram um turbilhão de formulários, perguntas das autoridades, obrigações organizacionais. As crianças não podiam ir para casa, não sem supervisão, não sem verificação. Uma funcionária da Segurança Social apareceu ainda nessa mesma noite. Ela examinou os quatro irmãos com um olhar que misturava piedade e profissionalismo. “Teremos que encontrar uma solução de transição”, disse ela.

Daniel levantou a cabeça. “Eu cuido deles.”

“Tu és menor”, disse ela calmamente. “Não podes assumir essa responsabilidade.”

“Eu sou o único que eles têm.”

A mulher olhou para ele. Severa, mas não fria. “Nós vamos ver.”

A Senhora Winter deu um passo em frente de imediato. “Eu vou acolher as crianças provisoriamente, todos os quatro.”

“Isso não é possível sem verificação.”

“Então verifique-me agora, esta noite.”

A mulher ficou irritada. Poucos lhe contradiziam tão diretamente. “Nós permitiremos, pelo menos, uma solução provisória. Mas Daniel, tu ficas no grupo de habitação, por enquanto.”

Daniel quis protestar, mas a Senhora Winter apertou-lhe o braço. “Nós não perdemos tempo a correr contra paredes que não podemos derrubar imediatamente. Vamos primeiro garantir a segurança das crianças.”

Daniel assentiu. De manhã cedo, Luzia, Matthäo e Marie foram levados para a casa dos Winters. Daniel foi autorizado a acompanhá-los, não a ficar, mas a acompanhar. No carro, havia silêncio absoluto. Luzia estava sentada ao lado dele com o olhar vazio. Matthäo segurava um dos seus desenhos na mão, a imagem da família sob a sombra, e rasgou-o durante a viagem em milhares de pequenos pedaços de papel. Marie dormia exausta.

Na casa dos Winters, a Senhora Winter deitou a pequena cuidadosamente num berço preparado. Luzia estava ao lado dela, em silêncio. Matthäo sentou-se na cadeira sem se mexer. Daniel ficou parado no corredor. Sentiu o cheiro da casa dos Winters. Quente, segura, familiar. Contudo, sentia-se como se estivesse no limite de um precipício.

A Senhora Winter aproximou-se dele. “Daniel.”

Ele levantou a mão. “Eu sei, eu tenho que ir.”

“Só por enquanto.”

Ele baixou o olhar. “Eu destruí-os. Não, eu destruí-a.”

“A tua mãe morreu de medo”, disse a Senhora Winter suavemente, mas com clareza. “Não por tua causa.”

Daniel fechou os olhos. “Ela disse o meu nome por último, porque te amava.”

Ele engoliu em seco. “Eu não sei o que sou agora.”

A Senhora Winter pôs as duas mãos nos ombros dele. “Tu és um rapaz, Daniel. Um rapaz que viu demasiado. Um rapaz que ainda tem tempo para se tornar outra pessoa.”

A funcionária da Segurança Social veio atrás deles no corredor. “Daniel”, disse ela. “Temos que ir.”

Luzia ouviu a frase e correu de imediato para ele. “Não, Daniel, fica aqui, por favor!”

Daniel abraçou-a. “Eu volto. Eu prometo-te.”

“Tu prometeste à mamã”, soluçou ela.

Ele apertou-a com mais força. “E eu cumpro.”

Matthäo olhou para ele, em silêncio, com uma profundidade que era não natural para uma criança de 8 anos. “Se tu fores, disse ele baixinho, a sombra volta.”

Daniel ajoelhou-se ao lado dele. “Então eu vou expulsá-la de novo, sempre de novo.” Ele beijou Marie na cabeça, com muito cuidado, como se ela fosse de porcelana. A pequena mexeu-se e agarrou o dedo dele enquanto dormia, como se quisesse prendê-lo.

“Eu volto, minha pequena”, sussurrou ele. “Eu prometo.”

A funcionária esperou. Daniel soltou-se dos irmãos, levantou-se, respirou fundo. A Senhora Winter abriu a porta da rua. O ar frio e limpo da manhã entrou. “Anda”, disse a funcionária.

Daniel saiu. Ele virou-se mais uma vez. Luzia estava com Marie ao colo. Matthäo agarrava-se à saia da Senhora Winter. A casa atrás deles estava cheia de dor, mas também de uma única esperança. Que ele voltaria. Daniel acenou-lhes com a cabeça, uma última vez. Depois deu um passo, mais um. E cada passo carregava o peso de uma verdade que nunca tinha sido falada, mas que vivia em tudo. Pois há histórias que não acabam. Elas apenas mudam de direção. E o caminho de Daniel apenas começou agora. M.