Meu filho chegou à festa com um hematoma. O primo dele apenas sorriu, mas minha vingança apagou o sorriso do rosto dele para sempre.

Meu filho chegou à festa com um hematoma. O primo dele apenas sorriu, mas minha vingança apagou o sorriso do rosto dele para sempre. O riso morreu…

Vida de esquimó: as mulheres podem dormir livremente com os hóspedes.

Vida de esquimó: as mulheres podem dormir livremente com os hóspedes. Imagine uma sociedade onde a hospitalidade vai além de oferecer uma refeição ou um lugar para…

O pesadelo da noite de núpcias: o ritual secreto onde noivas eram forçadas a montar ídolos de madeira diante de testemunhas.

O pesadelo da noite de núpcias: o ritual secreto onde noivas eram forçadas a montar ídolos de madeira diante de testemunhas. Imagine-se aos 18 anos, adornada com…

O que os gladiadores faziam com as mulheres durante as noites de vitória era mais do que uma simples celebração.

O que os gladiadores faziam com as mulheres durante as noites de vitória era mais do que uma simples celebração. O Coliseu está se esvaziando. O cheiro…

Sem saber que ela havia herdado um império imobiliário de 1,3 bilhão de dólares, ele se divorciou dela em seu pior momento.

Sem saber que ela havia herdado um império imobiliário de 1,3 bilhão de dólares, ele se divorciou dela em seu pior momento. Nunca me esquecerei do momento…

A Morte Horrível de Henrique VIII: O Rei que Apodreceu Vivo, Explodiu no Caixão e Teve seus Restos Lambidos por Cães

A Morte Horrível de Henrique VIII: O Rei que Apodreceu Vivo, Explodiu no Caixão e Teve seus Restos Lambidos por Cães O cheiro de carne podre era…

As Irmãs Perversas Que Forçaram o Irmão na Cama — As Suas Práticas Sexuais Vil Que o Arruinaram 1893

As Irmãs Perversas Que Forçaram o Irmão na Cama — As Suas Práticas Sexuais Vil Que o Arruinaram 1893 As irmãs perversas que forçaram o irmão a…

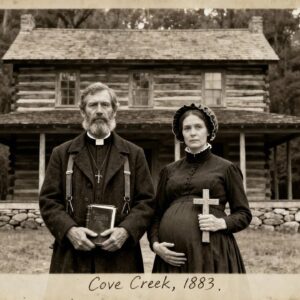

O homem dos Apalaches que fechou a sua mulher grávida na cave — e depois ela escapou… (Apalaches, 1883)

O homem dos Apalaches que fechou a sua mulher grávida na cave — e depois ela escapou… (Apalaches, 1883) Nas montanhas remotas da Apalache, no Tennessee, onde…

“POR QUE VOCÊ ME DEIXOU?” Mãe Grita no Cemitério e Médium Ouve a RESPOSTA do Filho Falecido

“POR QUE VOCÊ ME DEIXOU?” Mãe Grita no Cemitério e Médium Ouve a RESPOSTA do Filho Falecido Meu filho, por que você se foi? Oi, desculpa atrapalhar….

MÉDICO ATEU VIA 3 ALMAS NO CORREDOR… Sempre Que Apareciam, Alguém Morria em 24h

MÉDICO ATEU VIA 3 ALMAS NO CORREDOR… Sempre Que Apareciam, Alguém Morria em 24h Você consegue nos ver, né, doutor? Não precisa ter medo. A gente veio…