Mãe Starva Filha para a Passarela e Engorda o Irmão Atleta; A Verdade Distorcida se Revela na Morte Trágica.

“Mãe, eu estou com tanta fome. Estou me sentindo tão fraca. Eu preciso comer algo, por favor. Qualquer coisa, um pedacinho de banana, por favor. Mãe, deixa…

Os oficiais riram do seu rifle “comprado por correspondência” — até que ele eliminou 11 atiradores japoneses em 4 dias.

Se serviu na guerra, carregou uma arma de emissão padrão. Mas na ilha brutal de Guadalcanal, um jovem tenente atreveu-se a carregar um fuzil que os seus…

Mendiga Pede Sobra, Milionária Ajoelha: O Bebê Faminto Tinha os Olhos da Sua Irmã Desaparecida e Morta.

Não chora, Breno, não chora, por favor,” disse Aurora, a voz rouca, segurando o irmão junto ao peito. O pequeno gritava, o rosto vermelho e sujo de…

🚨 O fim para Neymar? Um novo problema pode deixá-lo fora dos campos por mais tempo do que o esperado 😱. O que isso significa para o futuro da estrela e de seu time? Descubra os mistérios nos bastidores do futebol!

O Crepúsculo do Rei: Neymar, o Joelho Maldito e o Adeus Melancólico a 2025 que Ameaça o “Último Baile” no Mundial Santos, Brasil – O futebol é…

Corpo de Freira Tatuado Pede: ‘Não Façam Autópsia. Esperem Duas Horas!’ O Segredo Sinistro que Desmascarou a Irmã Gêmea Criminosa.

O ar do Instituto Médico Legal era cortante, pesado com o cheiro metálico e a assepsia do desinfetante. Dr. Afonso Fonseca, um legista com mais de uma…

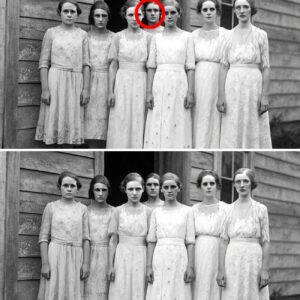

A família Wilkes: A sinistra série de tragédias que só terminou com a morte de uma filha.

Na Sociedade Histórica do Condado de Wilks está pendurada uma fotografia. Mostra sete jovens mulheres em vestidos de noiva ao longo de um período de 50 anos….

🚨 Endrick no Real Madrid: uma reviravolta inesperada! Após meses sem chances sob o comando de Xabi Alonso, o jovem prodígio está a ponto de tomar uma decisão radical. Mas o que será que ele exige para deixar o gigante espanhol? O destino de Endrick pode mudar para sempre em janeiro, mas só se… 😱

O Grito Silencioso de uma Estrela: Endrick, o “Menino de Ouro”, Traça o Plano de Fuga do Pesadelo em Madrid e Impõe Condições Inegociáveis O relógio do…

O Caos Tem Classe: Fui Banido do Natal Pela Família e Vinguei Meus Filhos Construindo o Casamento Secreto de Luxo do Meu Irmão.

Eu sou Liam. Tenho 35 anos, pai solteiro de dois: Ava, de sete, e Mason, de cinco. Toco meu próprio negócio de marcenaria. Pequeno, mas estável. Construí…

Prisioneiros do Sótão | Ravensruh: Segredo Guardado. Esta história por 30 anos.

O vento soprava frio sobre os telhados da pequena cidade do sul da Alemanha, Ravensruh, um lugar que, por volta do ano de 1895, ainda era totalmente…

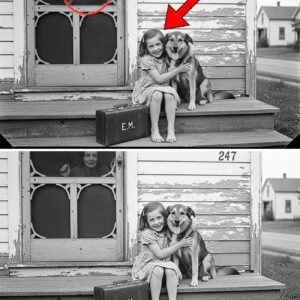

Esta fotografia de uma menina com seu cachorro, de 1931, parecia encantadora – até que o zoom revelou algo fascinante.

A fotografia irradiava pura inocência. Uma jovem, talvez com 7 anos, estava sentada em degraus de madeira desgastados, com os braços à volta de um cão desgrenhado…