Amarre-a no tronco. Quero que todos vejam o que acontece com quem ousa me desobedecer”, ordenou o barão Ciano. A voz cortante como lâmina. Mayara ergueu o queixo, os olhos fixos nos dele, sem súplica, sem medo, apenas silêncio. Um silêncio que gelou o sangue do Senhor. Era o ano de 1858 e o sol da província de Pernambuco queimava sem piedade sobre a fazenda Monte Celeste.

A propriedade, uma das mais prósperas da região, estendia-se por léguas de canaviais verdejantes e terras vermelhas que pareciam sangrar sob o calor. No alto de uma colina, a casa grande erguia-se imponente, com suas paredes brancas, janelas altas de madeira entalhada e varandas que olhavam para o vale como juízes silenciosos.

Era um reino de colunas, cristais e segredos enterrados. Sob tapetes persas e retratos de ancestrais de olhar severo. O pátio central, feito de pedras irregulares gastas pelo tempo e pelos pés descalços, era o coração pulsante daquele pequeno império. Ali as ordens eram dadas, os castigos aplicados e a hierarquia reafirmada diariamente. Naquela manhã, o pátio estava repleto.

escravos pararam suas tarefas, cabeças baixas, mãos trêmulas, segurando enchadas e cestos. Poucos ousavam erguer os olhos. O medo pairava no ar como fumaça invisível. No centro de tudo, Mayara de Obobá. 22 anos de idade, pele negra escura que reluzia sob o sol implacável, cabelos negros e espessos presos por um pano desbotado que um dia fora azul.

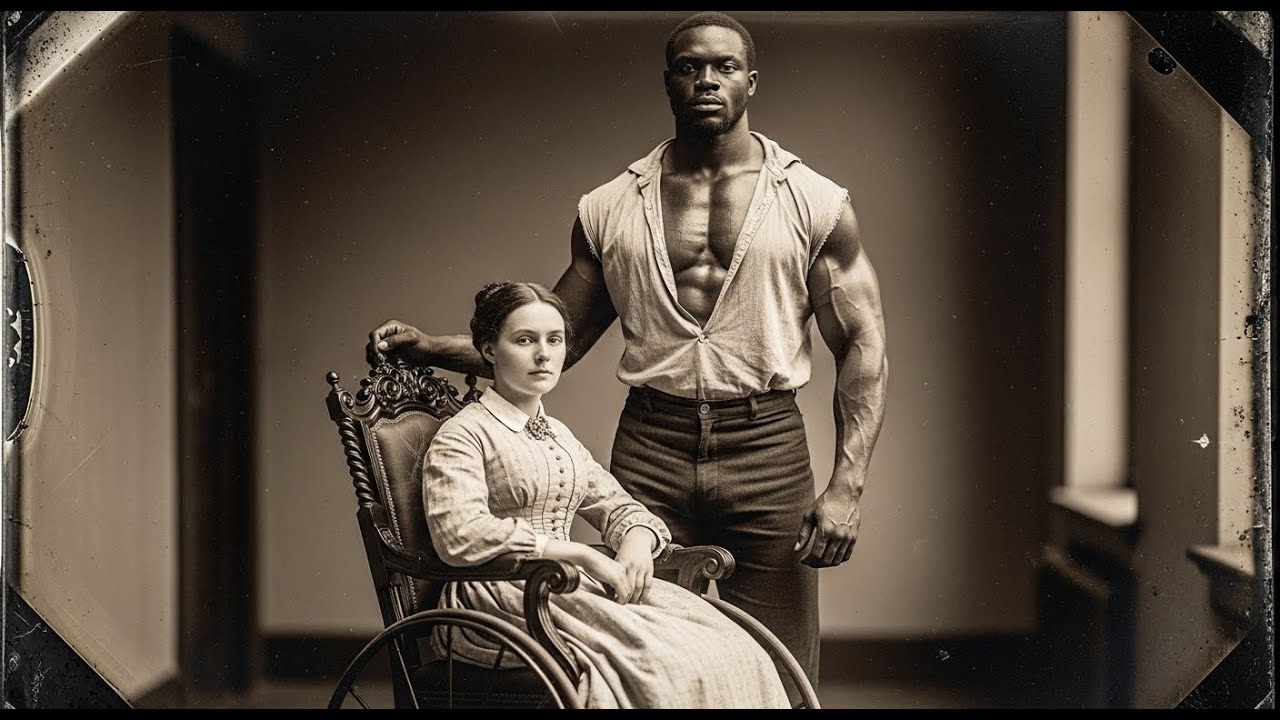

Seu corpo magro, marcado por cicatrizes antigas, estava amarrado ao tronco de madeira que todos conheciam bem. As cordas mordiam seus pulsos, mas ela não se debatia, não chorava, não implorava. Havia algo nela que incomodava profundamente o barão Ciano Duarte de Alencor, dignidade. Ciano observava tudo de pé, a poucos passos de distância, os braços cruzados sobre o peito largo.

Aos 36 anos, era um homem de presença imponente, alto, ombros firmes, rosto anguloso, com uma barba aparada com precisão. Seus olhos castanho acinzentados tinham o peso de quem nascera para mandar. e sua voz, mesmo baixa, ecoava como sentença. Vestia uma camisa branca de linho fino, calças escuras e botas de couro que brilhavam sob o sol.

Educado em Lisboa, treinado nas melhores academias de direito e administração, retornar ao Brasil com um objetivo claro, restaurar a fortuna e o nome da família Alencor. Manchados pelas dívidas e escândalos de seu falecido pai, ele não era cruel por prazer, era metódico. Acreditava que a ordem dependia de regras rígidas e que a compaixão, quando mal aplicada, destruía impérios. Mayara quebrara uma dessas regras.

Fora encontrada lendo um livro de orações na capela da fazenda, algo estritamente proibido para escravos. O capais, um homem brutal chamado Inácio, exigira punição exemplar. Ciano concordara sem hesitar, mas agora diante dela, algo mudava. O capatar se aproximou, chicote na mão, um sorriso torto no rosto, queimado pelo sol. Mayara não desviou o olhar de Ciano.

Seus lábios se moveram e palavras saíram firmes e claras, atravessando o silêncio do pátio como lâmina afiada. Eu nasci livre, Senhor, livre como o ar que o Senhor respira. E mesmo amarrada, continuo sendo mais livre do que o Senhor jamais será. O pátio gelou. Alguns escravos arregalaram os olhos, outros fecharam os seus com força, esperando o pior. Inácio avançou. Mas Cassiano ergueu a mão, detendo-o no ar.

O que você disse? A voz do Barão saiu mais baixa, mais perigosa. Mayara sustentou o olhar dele e pela primeira vez Cassiano viu a lei da escrava. Viu uma mulher, uma pessoa. Eu disse que nasci livre. Meu pai era ferreiro liberto. Minha mãe que tandeira. Tínhamos documentos, senhor, assinados e selados, mas foram queimados, destruídos por quem não queria que eu lembrasse quem eu era. Ciano franziu a testa.

Algo na voz dela, na firmeza de suas palavras, mexia com algo que ele julgava morto dentro de si. Ele se aproximou, os passos lentos, calculados. E quem seria tão interessado em destruir sua liberdade? Mayara hesitou. Seus olhos brilharam, mas não de medo, de dor, de raiva contida. Alguém que o Senhor conhece muito bem.

Antes de continuarmos com essa história que promete revirar seu coração, quero agradecer de verdade por você estar aqui assistindo a este vídeo. Sua presença é muito especial para mim e saber que você escolheu passar esse tempo comigo me enche de gratidão. Se você está gostando dessa narrativa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante que ainda está por vir.

Agora vamos descobrir juntos o que acontece a seguir. Ciano sentiu o chão tremer sob seus pés, a fazenda, o pátio, os escravos, tudo parecia distante de repente. Ele olhou para Mayara, realmente olhou e viu as marcas nos pulsos dela, as cicatrizes nas costas, o cansaço nos olhos que insistiam em permanecer vivos. “Quem?”, perguntou ele, a voz agora rouca.

Mayara sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de verdades que pesavam mais que correntes. A baronesa Elisa Duarte de Alencor. Sua mãe, senhor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ciano recuou um passo como se tivesse levado um soco no peito. Inácio olhou de um para o outro confuso. O chicote ainda erguido.

Os escravos mal respiravam. Ciassiano virou-se bruscamente, os olhos fixos na casa grande ao longe, onde sua mãe certamente tomava chá na varanda, alheia a tudo ou não. Ele sentiu algo se quebrar dentro de si, algo que nunca poderia ser consertado. “Soltem-na”, ordenou a voz trêmula. “Mas, Senhor,” eu disse, “soltem-la”.

Inácio obedeceu a contragosto, cortando as cordas com fúria mal disfarçada. Mayara cambaleou, mas não caiu. Ficou ali de pé, os olhos ainda fixos em Ciano, que não conseguia encará-la de volta. Ele sabia que a partir daquele momento, nada mais seria como antes.

E quando finalmente encontrou coragem para olhá-la novamente, viu algo em seus olhos que o aterrorizou. Esperança, esperança de que ele fosse diferente, de que ele pudesse ser justo. Mas enquanto Ciano lutava contra o turbilhão dentro de si, nas sombras da varanda da casa grande, alguém observava tudo com olhos frios e calculistas. E naquele exato instante, um plano sinistro começava a tomar forma. Os dias que se seguiram foram de silêncio pesado na fazenda Monte Celeste.

Ciano trancou-se em seu escritório, mergulhado em livros de registros antigos, documentos amarelados e cartas que seu pai guardara em baús empoeirados. procurava algo, qualquer coisa que confirmasse ou desmentisse as palavras de Mayara, mas quanto mais procurava, mais a dúvida o consumia como fogo lento.

Mayara, por sua vez, fora enviada para trabalhar na casa grande, longe do canavial e dos olhares curiosos dos outros escravos. A ordem viera diretamente de Ciano e ninguém ousou questioná-la, embora todos soubessem que algo havia mudado naquela manhã no pátio. Ela agora servia chá, limpava os cômodos silenciosos e organizava a biblioteca sempre sob o olhar vigilante da governanta dona Constança, uma mulher magra e austera, que parecia medir cada movimento com desconfiança.

Foi numa tarde abafada, quando o sol despencava atrás das montanhas, tingindo o céu de laranja e púrpura que Ciano encontrou Mayara na biblioteca. Ela segurava um livro com cuidado, os dedos deslizando pelas páginas, como quem acarcia algo precioso. Ao perceber a presença dele, fechou o volume rapidamente e abaixou a cabeça. “Sabe ler?”, perguntou Ciano.

A voz neutra, mas os olhos atentos. Mayara hesitou. Mentir seria mais seguro, mas algo nela se recusava a esconder o que era. Sim, senhor. Meu Pai me ensinou. Ele dizia que palavras eram a única coisa que ninguém poderia roubar de mim. Ele estava enganado. Ciano sentiu um aperto no peito. Aproximou-se devagar, como quem se aproxima de um animal ferido.

Por que não fugiu? Se era livre, porque aceitou o cativeiro? Mayara ergueu os olhos e, pela primeira vez Ciassiano viu lágrimas contidas ali, represadas por anos de dor. Porque tentaram me matar quando questionei, porque destruíram tudo o que provava quem eu era, porque disseram que se eu falasse matariam minha irmã mais nova, que ainda estava viva na época. Então, calei, sobrevivi, esperei.

Esperou o quê? Justiça ou a morte? o que viesse primeiro. O silêncio que se instalou entre eles era denso, carregado de coisas não ditas. Ciano queria perguntar mais. Queria entender como sua mãe, a mulher que o criara com mão de ferro e coração distante, poderia ter cometido algo tão monstruoso, mas as palavras morriam em sua garganta.

Mayara colocou o livro de volta na estante com cuidado, reverente. Posso ir, senhor? Ciassiano acenou com a cabeça, mas quando ela passou por ele, suas mãos se roçaram por um instante. Foi um toque acidental, breve, mas suficiente para fazer ambos congelarem. Mayara saiu rapidamente, o coração batendo descompassado, e Ciano ficou ali olhando para a própria mão, como se ela tivesse pegado fogo.

Naquela noite, ele foi até os aposentos de sua mãe. Baronesa Elisa Duarte de Alencor, estava sentada diante de sua penteadeira, penteando os cabelos grisalhos com movimentos meticulosos. Ela era uma mulher de beleza severa, olhos azuis claros que pareciam de gelo e uma postura que não se curvava nem diante do tempo.

“Preciso falar com a senhora”, disse Ciano, fechando a porta atrás de si. Elisa não se virou sobre a escrava. Achei que já tivesse esquecido essa tolice. Não é tolice. Ela diz que nasceu livre, que a senhora destruiu os documentos que provavam isso. Finalmente, Elisa pousou a escova e virou-se para encará-lo. Seu rosto era uma máscara de serenidade.

E você acredita na palavra de uma escrava contra a minha? Cassiano cerrou os punhos. Quero a verdade. Elisa levantou-se altiva e caminhou até ele com passos medidos. A verdade, meu filho, é que você está deixando sentimentos tolos atrapalharem seu julgamento. Aquela mulher é uma ameaça, sempre foi. Seu pai cometeu erros que quase destruíram esta família. E eu fiz o que era necessário para proteger nosso nome e nossas terras.

Que erros! Elisa desviou o olhar apenas por um segundo, mas foi suficiente. Ciano viu a brecha. Que erros, mãe! Isso não importa mais. O passado está enterrado e é melhor que permaneça assim. Livre-se dela, Cassiano. Venda-a. Envia-a para longe. Faça o que for preciso, mas não se deixe envolver.

Ciano sentiu náusea subir pela garganta, virou-se e saiu do quarto sem dizer mais nada, mas sabia que a conversa estava longe de terminar. Enquanto caminhava pelos corredores escuros da Casagre, ele tomou uma decisão. Descobriria a verdade, nem que isso significasse desenterrar segredos que sua própria família preferia manter ocultos.

Mas o que Cassiano não sabia era que, naquele exato momento, nas sombras da cenzala, Mayara assegurava um papel dobrado que encontrara escondido dentro de um livro da biblioteca. Um papel com um brzão, o brasão da família Alencor e nele uma lista de nomes. Nomes de pessoas que foram declaradas escravas ilegalmente. O nome dela estava lá.

E logo abaixo outro nome que fez seu sangue gelar, Luana Diobá, sua irmã, que todos disseram estar morta. Mas se o nome dela estava naquela lista, significava apenas uma coisa. Sua irmã ainda estava viva e em algum lugar desta fazenda. Mayara não dormiu naquela noite. O papel permanecia escondido entre as tábuas soltas do chão da cenzala, mas ardia em sua mente como brasa viva.

Luana, sua irmã mais nova, a menina de olhos grandes e riso fácil que ela acreditara morta há 5 anos. Se estava viva, onde a esconderam? Por que e o mais aterrorizante? Em que condições? Nos dias seguintes, Mayara começou a observar tudo com novos olhos, cada canto da fazenda, cada rosto, cada movimento suspeito. Percebeu que havia uma ala da casa grande que permanecia sempre trancada, vigiada por guardas que não falavam com ninguém.

Percebeu também que dona Constança, a governanta, levava bandejas de comida para lá três vezes ao dia, sempre sozinha, sempre em silêncio. Ciano, por sua vez, mergulhara em investigações obsessivas, vasculhou os arquivos do cartório da vila, subornando o escrivão com moedas de ouro para ter acesso a registros antigos.

E lá, entre papéis manchados pelo tempo, encontrou a certidão de alforria de um casal, João Batista de Obá Ferreiro, e Maria das Graças de Obá, Quitandeira. Data: 1840. E logo abaixo os nomes das filhas Mayara e Luana. Seu coração disparou. Ela dissera a verdade, mas o que o deixou gelado foi a anotação à margem do documento, escrita com letra firme e inconfundível, a letra de sua mãe, anulado por dívida não quitada.

Família retorna à condição de escravos. 1848. Ciano sentiu Billy subir pela garganta, uma dívida inventada, provavelmente forjada, para escravizar novamente pessoas livres. Sua mãe não apenas destruíra documentos, ela manipulara a lei, corrompera autoridades e transformara a liberdade de uma família inteira em mercadoria. Ele precisava falar com Mayara.

Encontrou-a no jardim, regando as rosezeiras que sua mãe tanto prezava. A luz do entardecer dova sua pele escura. E por um momento, Ciano se viu incapaz de mover-se, apenas observando-a. Havia uma beleza nela que transcendia o físico. Era a beleza da resistência, da dignidade que nenhuma corrente conseguia quebrar. Mayara chamou a voz baixa. Ela virou-se surpresa e rapidamente abaixou a cabeça.

Senhor, não faça isso. Não abaixe a cabeça para mim. Mayara ergueu os olhos, confusa, e encontrou neles algo que a assustou, com paixão e algo mais, algo perigoso. Ciano aproximou-se, entregando-lhe o papel que trouxera do cartório. Encontrei a certidão de alforria de sua família. Você disse a verdade. Minha mãe ele engoliu seco.

Minha mãe forjou uma dívida para escravizá-los novamente. Mayara segurou o papel com mãos trêmulas, os olhos percorrendo as palavras que ela já não precisava ler para saber de cor. Lágrimas escorreram por seu rosto, mas ela não as enxugou. “Eu sabia”, murmurou. “Sempre soube, mas ouvir de você”. Sua voz falhou.

Ciassiano deu um passo à frente, perigosamente perto. Vou consertar isso. Vou devolver sua liberdade. E sua mãe, sua família. O que dirá a sociedade quando descobrirem que o Barão de Monte Celeste libertou uma escrava? Por ela hesitou, os olhos fixos nos dele. Por quê? Por justiça ou por outra coisa? A pergunta pairou no ar como desafio.

Ciano não respondeu com palavras. Seus dedos roçaram-os dela, segurando o papel entre eles, e, por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Havia apenas eles dois, o sol morrendo, e a verdade nua e crua, que nenhum dos dois ousava nomear. Mas o momento foi interrompido por uma voz afiada.

Ciano baronesa Elisa surgia do caminho de pedras, os olhos faiscando de fúria contida. Atrás dela, dona Constança observava tudo com expressão impenetrável. Mayara recuou imediatamente, abaixando a cabeça, mas Elisa já vira tudo, a proximidade, o toque, o olhar para dentro agora ordenou Elisa a Mayara, que obedeceu sem questionar, mas não antes de lançar um último olhar para Ciano.

Quando ficaram sozinhos, Elisa avançou sobre o filho com passos firmes. Você perdeu completamente o juízo, tocando nela, olhando para ela daquele jeito, sabe o escândalo que isso causaria? Escândalo. Ciano riu, mas era um riso amargo.

A senhora quer falar de escândalo? Depois de escravizar ilegalmente uma família inteira? Depois de destruir documentos e corromper autoridades, Elisa empalideceu, mas não recuou. Fiz o que era necessário para proteger esta família. Não, a senhora fez o que era necessário para proteger seus próprios segredos. E eu quero saber quais são. Antes que quisesse saber, deixa eu te perguntar uma coisa.

De que cidade ou estado você está acompanhando essa história? Comenta aqui embaixo. Adoro saber que nossas histórias viajam por lugares tão diferentes e chegam até você. É emocionante pensar em quantas pessoas estão vivendo essa jornada junto comigo. Agora prepara o coração, porque o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. Elisa deu um passo atrás. o rosto contraindo-se.

Você não sabe do que está falando. Então me explique. Explique porque havia duas meninas na certidão, mas só uma apareceu aqui. Onde está Luana, mãe? Onde está a irmã dela? O silêncio foi absoluto. Elisa abriu a boca, fechou-a novamente e Cassiano viu algo que nunca pensara possível. Medo nos olhos de sua mãe.

Ela está aqui, não está? Continuou Ciano a voz baixa e perigosa. Em algum lugar desta casa. E se eu encontrá-la, você não vai encontrá-la. Cortou Elisa, recuperando a compostura. Porque se fizer isso, destruirá tudo. Nossa reputação, nossa fortuna, nosso nome e Mayara pagará por isso junto com a irmã. Entendeu? Era uma ameaça clara, direta. Cassiano ficou em silêncio, o coração martelando no peito.

Quando finalmente falou, sua voz era gelo. Se algo acontecer com Mayara, a senhora responderá por isso, perante a lei e perante Deus. Elisa sorriu, mas era um sorriso vazio. Meu filho, você ainda é tão ingênuo. Nesta terra nós somos a lei, e Deus, ele favorece quem tem ouro. Ela virou-se e caminhou de volta para a casa grande, deixando Ciano sozinho no jardim.

Mas enquanto ele permanecia ali imóvel, uma figura observava tudo de uma janela no segundo andar, uma janela que nunca estava aberta. E atrás daquela janela, Luana de Obá pressionava a mão contra o vidro, lágrimas escorrendo pelo rosto, vendo o barão que poderia salvá-las ou condená-las para sempre.

A madrugada chegou fria e silenciosa sobre a fazenda Monte Celeste. Ciano não conseguira dormir. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente como sinos fúnebres. Mas era a imagem de Mayara, os olhos cheios de esperança e medo que o mantinha acordado. Ele vestiu-se às pressas, decidido a encontrar Luana, nem que precisasse revirar cada cômodo daquela maldita casa.

desceu as escadas com cuidado, evitando os degraus que rangiam. Os criados ainda dormiam e apenas as velas da capela lançavam sombras dançantes pelos corredores. Ciano conhecia cada canto daquela propriedade, mas a ala oeste sempre fora território proibido mesmo para ele. Seu pai, antes de morrer, mantinha aqueles quartos trancados e sua mãe preservara o mistério com mão de ferro.

Agora ele entendia porquê. Parou diante da porta de Mógno entalhada, a chave roubada da gaveta de sua mãe pesando em seu bolso. Respirou fundo e girou a fechadura. O clique ecoou como trovão em seus ouvidos. Empurrou a porta devagar e o que encontrou roubou-lhe o ar dos pulmões.

Era um quarto ricamente decorado, mas com um detalhe sinistro, grades nas janelas. Cortinas pesadas bloqueavam a luz e no centro, sobre uma cama de docel, uma jovem mulher dormia. Pele negra escura, cabelos negros soltos sobre os travesseiros, traços delicados que lembravam aterradoramente os de Mayara. Luana Ciano aproximou-se, o coração martelando.

Ela estava vestida com roupas finas, quase como uma dama, mas os pulsos tinham marcas. marcas de correntes recentemente removidas. Ele tocou levemente seu ombro e Luana despertou com um sobressalto, os olhos arregalados de terror. “Não grite”, pediu Cano a voz suave. “Não vou machucá-la, sou Cassiano, o Barão, e vim buscá-la”. Luana recuou até a cabeceira da cama, o corpo tremendo.

“Você é filho dela, porque eu deveria confiar? Porque sua irmã confia em mim, Mayara. Ela está aqui, está procurando por você. Ao ouvir o nome da irmã, Luana desmoronou. Lágrimas escorreram por seu rosto e ela levou as mãos à boca, sufocando um soluço. Mayara está viva? Ela está bem? Sim, e vou libertá-las, ambas.

Mas preciso saber por mantiveram você aqui. O que minha mãe está escondendo? Luana enxugou as lágrimas com as costas das mãos, respirando fundo antes de falar: “Seu pai, o antigo barão. Ele nos conheceu quando éramos livres. Meu pai trabalhava para ele como ferreiro. Um dia o barão viu minha mãe e sua voz falhou. Ele a quis.” Ofereceu ouro, terras, mas ela recusou.

Era casada, tinha filhas, dignidade. Então ele inventou uma dívida, escravizou toda a família. Minha mãe resistiu e ele ele a matou. Disse que foi febre, mas todos sabíamos a verdade. Ciano sentiu o chão desabar sob seus pés. Seu pai, seu próprio pai e sua mãe continuou Luana, a voz tremendo de raiva. Ela sabia de tudo, mas em vez de nos libertar após a morte dele, nos manteve aqui.

Mayara foi enviada para o canvial para ser quebrada. Eu fui trancada aqui como prêmio ou troféu, não sei. Ela dizia que eu era bela demais para ser desperdiçada na lavoura, que um dia me venderia para um comprador especial, alguém que pagasse bem por. Ela não terminou a frase, mas não precisava. Ciano sentiu náusea. Billy amarga subiu por sua garganta.

Tudo em que acreditara, tudo pelo que lutara para restaurar era podre desde a raiz. O nome Alencor não era sinônimo de honra, era sinônimo de horror. “Vou tirá-la daqui agora”, disse ele, estendendo a mão. Mas antes que Luana pudesse responder, a porta se escancarou. Baronesa Elisa entrou como tempestade, seguida por Inácio, o capataz, que segurava uma arma.

Atrás deles, dona Constança observava tudo com rosto inexpressivo. “Eu sabia que você seria tolo o suficiente para vir aqui”, disse Elisa, a voz cortante como vidro quebrado. Ciano colocou-se entre a mãe e Luana, os punhos cerrados. Acabou, mãe. Vou expor tudo. O que meu pai fez, o que a senhora fez. Não vou ser cúmplice disso.

Elisa riu, mas era um riso seco, sem humor. Você acha que alguém vai acreditar? que algum juiz, algum delegado vai dar ouvidos à palavra de escravas contra de uma baronesa. Você é mais ingênuo do que pensei. Ah, não são escravas, nunca foram e eu tenho os documentos que provam isso. Elisa empalideceu, mas rapidamente recuperou a compostura. Documentos podem ser destruídos novamente. E testemunhas.

Pode destruir testemunhas também? Elisa não respondeu. Seu silêncio foi resposta suficiente. Ciano deu um passo à frente, a voz baixa e perigosa. Dê-me uma razão, uma única razão para não arrastá-la para a justiça agora mesmo. Elisa ergueu o queixo, os olhos faiscando. Porque se fizer isso, Mayara morre? Inácio tem ordens. Se algo acontecer comigo, ele incendeia a cenzala com ela dentro.

E você poderá ter sua consciência limpa e seus documentos, mas terá as mãos sujas de sangue. Ciano sentiu o mundo girar. Era uma escolha impossível. Justiça ou vida, verdade ou amor. Ele olhou para Luana, que chorava em silêncio, depois para sua mãe, que o encarava com frieza calculada.

Escolha, meu filho, a família Alencor ou uma escrava, nossa posição ou sua tolice. O que será? O silêncio que se seguiu foi opressor. Ciano fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia neles uma determinação que Elisa nunca vira antes. Minha escolha já está feita e a senhora não vai gostar.

Antes que Elisa pudesse reagir, Cassiano avançou, arrancando a arma das mãos de Inácio com um movimento rápido. O capataz tentou resistir, mas Cassiano era mais forte, mais rápido, movido por uma fúria justa que queimava em suas veias. Ah, saia!”, ordenou a Inácio, apontando a arma para ele. “E se encostar em Mayara, juro por Deus que não respondo por mim”.

Inácio hesitou, olhando para Elisa, que acenou rigidamente com a cabeça. Ele saiu, resmungando, mas não sem lançar um último olhar de ódio para Ciano. Quando a porta se fechou, Ciano virou-se para a mãe. A partir de agora, as coisas vão mudar. Luana será libertada. Mayara será libertada e a senhora vai assinar todos os documentos necessários para isso.

Se recusar, eu mesmo levarei essas mulheres até o cartório e contarei tudo, cada detalhe. E então veremos quem a sociedade acreditará quando eu, o próprio Barão, confirmar as acusações. Elisa tremia de raiva, mas sabia que estava encurralada. Seu filho a superara. E pela primeira vez em sua vida, ela não tinha saída. Você está destruindo tudo pelo que trabalhei. Sibilou. Não, mãe.

Estou consertando o que a senhora destruiu. Ciano estendeu a mão para Luana, que assegurou com força. Juntos saíram do quarto, deixando Elisa sozinha em meio às sombras de seus próprios pecados. Mas enquanto desciam as escadas, um grito ecoou pela fazenda. Um grito que gelou o sangue de Ciano. Fogo. A senzala estava em chamas e Mayara estava lá dentro.

Ciano correu como nunca correra em sua vida. As chamas já lambiam o telhado da cenzala e a fumaça negra subia para o céu como prece desesperada. Escravos corriam de um lado para o outro com baldes d’água, mas o fogo era voraz, implacável. Ele empurrou todos do caminho, gritando o nome dela. Mayara. Mayara. Ninguém respondia.

O calor era insuportável e a fumaça queimava seus pulmões. Mas ele não parou. Adentrou a estrutura em chamas, protegendo o rosto com o braço. As vigas rangiam acima de sua cabeça, ameaçando desabar a qualquer momento. E então, no fundo, quase invisível entre a fumaça, viu uma figura caída, Mayara. Ela estava inconsciente, o corpo coberto de fuligem.

Ciassiano a ergueu nos braços com força, que não sabia possuir, e correu para fora. As chamas explodiram atrás dele no exato momento em que cruzaram a porta. Ele a deitou na grama, longe do incêndio, e inclinou-se sobre ela, procurando por sinais de vida. “Maara, acorda, por favor!” Ela tuciu, o corpo sacudindo violentamente, e abriu os olhos. Olhos que encontraram os dele e se encheram de lágrimas.

Você, você veio, murmurou a voz rouca. Sempre virei. Sempre, respondeu Ciano. E havia tanta verdade naquelas palavras que ambos sentiram o peso delas. Luana surgiu correndo, ajoelhando-se ao lado da irmã com um grito de alívio. As duas se abraçaram chorando, e Ciano recuou, dando-lhes espaço. Mas quando olhou para a casa grande, viu sua mãe na varanda observando tudo com rosto inexpressivo.

Ao lado dela, Inácio, o homem que claramente desobedecera as ordens e ateara fogo. Mesmo assim, Ciano levantou-se, a fúria queimando mais forte que as chamas. Prenda-o! ordenou aos homens da fazenda, apontando para Inácio. Esse homem tentou cometer assassinato. Inácio tentou fugir, mas foi rapidamente dominado.

Enquanto o arrastavam, ele gritava acusações, culpando Elisa, revelando segredos que ela pagara para manter ocultos. A reputação da baronesa desmoronava diante de todos, palavra por palavra. Elisa permaneceu imóvel, mas Cassiano viu a derrota em seus olhos. Nos dias que se seguiram, a fazenda Monte Celeste foi transformada.

Ciassiano, usando sua autoridade e os documentos que encontrara, oficializou a liberdade de Mayara e Luana perante o cartório. Mais que isso, ele investigou cada nome na lista que Mayara encontrara e descobriu outras famílias escravizadas ilegalmente. Uma por uma, foram libertadas com documentos assinados e testemunhas. A sociedade da província ficou escandalizada.

Sussurros percorriam os salões, apontavam para Ciano nas ruas, mas ele não se importava. Pela primeira vez em sua vida, dormia com a consciência tranquila. Baronesa Elisa foi afastada da administração da fazenda, confinada a seus aposentos. Não houve processo criminal. Ciassiano poupou-a disso não por amor, mas por piedade.

Ela envelheceu 10 anos em poucos meses, o peso dos próprios pecados consumindo-a de dentro para fora. Mayara e Luana permaneceram na fazenda não como escravas, mas como mulheres livres que escolheram ficar. Ciano ofereceu-lhes terras, uma pequena propriedade onde poderiam recomeçar. Mas algo mais profundo havia se formado entre ele e Mayara. Algo que transcendia classe, cor ou qualquer convenção social.

Numa tarde dourada, meses depois, Ciassiano encontrou Mayara no jardim, cuidando das mesmas rosezeiras que um dia regara como escrava. Ele aproximou-se devagar e ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, livre, luminoso. “Ainda cuida das flores?”, perguntou ele. Agora por escolha, não por obrigação. Faz toda a diferença.

Ciano hesitou, depois estendeu a mão. Mayara olhou para ela, depois para ele e lentamente entrelaçou seus dedos nos dele. Era um gesto simples, mas revolucionário. Um barão e uma ex-escrava juntos, desafiando tudo. A sociedade nunca vai aceitar, disse ela, a voz suave. Então que não aceite. Não vivo mais para a sociedade.

Vivo para fazer o que é certo. E você? Ele apertou a mão dela. Você é o que é certo. Eles permaneceram ali sob o sol, que não distinguia entre peles ou posições, apenas iluminava. E embora o caminho à frente fosse incerto, repleto de desafios e preconceitos, eles o enfrentariam juntos, livres, dignos, humanos.

A história de Mayara de Obá e do Barão Ciano Duarte de Alencor tornou-se lenda na província. Alguns a contavam com desprezo, outros com admiração. Mas a verdade é que ela mudou algo fundamental. provou que mesmo nas trevas mais profundas da injustiça, uma única escolha corajosa pode acender luz suficiente para iluminar gerações.

E a lição permaneceu. A verdadeira nobreza não está em títulos ou terras, mas na coragem de fazer o certo, mesmo quando o mundo inteiro diz que está errado. O amor não conhece correntes, a justiça não respeita sobrenomes. E a dignidade, essa é algo que nem todo o ouro do mundo pode comprar, mas que qualquer coração honesto pode conquistar.

Obrigada por ter acompanhado essa história até o final. Se ela tocou seu coração de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas narrativas emocionantes que ainda estão por vir. Deixe um comentário contando o que achou e compartilhe com quem também ama histórias que nos fazem refletir sobre humanidade, justiça e amor verdadeiro.

Até a próxima história.