Duas irmãs posam para uma foto de aniversário, mas um detalhe sombrio revela o que o pai tentou esconder. Era apenas uma fotografia até que alguém notou o que estava escondido à vista de todos. Essa era a frase que a Dr. Natalie Chen repetiria aos seus estudantes de pós-graduação no Marman Institute for Southern Visual History sempre que introduzia um novo estudo de caso.

Ela acreditava que as fotografias nunca eram silenciosas. Elas simplesmente esperavam pelo observador certo. Mas ela não esperava que a imagem que mais a assombraria viesse de uma caixa mal rotulada “Reuniões de Família. 1898-1903”. A fotografia surgiu durante a digitalização de rotina. Uma das estagiárias, uma calada estudante do segundo ano chamada Ellis Porter, carregou-a sem comentários.

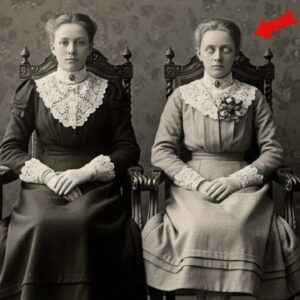

Nenhuma descrição de ficheiro, nenhuma nota de aquisição, apenas uma data rabiscada em grafite fraca no verso do cartão original. “14 de junho, Langden House.” Natalie clicou na miniatura. A princípio, nada parecia incomum. A fotografia mostrava duas irmãs paradas sob um toldo de lona decorado com grinaldas de papel. Os aniversários eram frequentemente encenados desta maneira no início dos anos 1900.

Vestidos brancos limpos, postura rígida e expressões que tentavam equilibrar a alegria da infância com a disciplina exigida pela etiqueta de retratos da época. A menina mais nova, talvez com 9 anos, sorria abertamente, o tipo de sorriso espontâneo raramente capturado em fotografia formal. O seu cabelo estava preso com uma fita que tinha começado a soltar-se no lado esquerdo, criando um cacho suave que lhe roçava a bochecha.

A menina mais velha, com cerca de 14 anos, estava ao seu lado, o corpo reto, os braços suave, mas não naturalmente, presos aos lados. O seu vestido, embora semelhante em design, não caía tão livremente. Algo na sua postura resistia ao momento. O seu rosto carregava uma quietude que parecia mais velha do que os seus anos, uma seriedade, ou talvez uma espécie de resignação silenciosa.

Atrás delas, um homem batia palmas. A sua expressão parecia alegre, congelada em plena celebração. A fotografia apanhou-o no momento exato em que as suas palmas se desfocavam, como se estivesse a aplaudir as irmãs. A maioria dos espetadores provavelmente o interpretaria como um pai orgulhoso, encantado com a ocasião.

Mas os museus ensinam-te a desconfiar da primeira impressão. Natalie inclinou-se. O vestido da menina mais nova mostrava rugas fracas ao longo da cintura, normal para uma criança enérgica. Mas o vestido da menina mais velha tinha outra coisa, uma sombra não maior do que uma impressão digital repousava logo abaixo da sua costela esquerda. No início, Natalie assumiu que era pó na digitalização.

Ela ampliou a imagem: não era pó, nem sombra, era algo com bordas irregulares, mais escuro do que o tecido de algodão. Ela ampliou novamente. A mancha parecia quase deliberada, como se alguém tivesse tentado esfregá-la antes de a fotografia ser tirada. A sua forma era demasiado orgânica, demasiado borrada para ser uma simples marca de brincadeira.

E estava posicionada exatamente onde uma pessoa colocaria uma mão firme, não afetuosamente, mas possessivamente. Natalie exalou lentamente. A sala parecia mais fria. Ela desviou a sua atenção para o rosto do pai. O seu sorriso era largo, demasiado largo, o tipo que sugeria uma performance em vez de alegria genuína. Os seus olhos, no entanto, não combinavam com o sorriso.

Apontavam não para a câmara, nem para a filha mais nova, mas subtilmente, quase impercetivelmente, para a menina mais velha. “Olhe para o canto inferior esquerdo. Algo não se encaixa.” Ela sussurrou isso antes de perceber que tinha falado em voz alta. Natalie abriu o TIFF de alta resolução. Os seus dedos pairaram sobre o trackpad enquanto ela ampliava mais fundo na cena, digitalizando as bordas da fotografia, onde as verdades se escondiam frequentemente.

A mão direita da menina mais velha estava ligeiramente curvada para dentro, os nós dos dedos tensos. Os seus ombros estavam levantados, não em excitação, mas em calma preparação. Cada detalhe resistia à história que a imagem tentava contar. E então Natalie sentiu-o. Aquele aperto familiar no peito, a sensação inconfundível de que a história tinha deixado um rasto de migalhas, e ela tinha acabado de pisar a primeira.

O que ela descobriu a seguir desafiaria tudo o que a fotografia alegava e tudo o que a família Langden pretendia que o mundo acreditasse. Ela não dormiu naquela noite. A Dr. Natalie Chen ficou no instituto muito depois do horário de fecho. Muito depois de o eco das portas do elevador e do clatter final das canecas do pessoal na sala de descanso terem desaparecido. Algo na imagem a perturbava. Não porque gritasse, mas porque não gritava.

Ela reabriu o ficheiro, maximizando o TIFF no seu monitor calibrado. Desta vez, ela não estava a olhar para a foto como uma composição. Ela estava a dissecá-la camada por camada, gesto por gesto, luz por luz. A primeira anomalia à qual regressou foi a mancha. Ela aplicou um filtro de contraste, modesto a princípio, depois incrementalmente mais nítido.

O tecido desbotado em torno da costela esquerda, outrora indistinto, agora florescia com textura oculta. As fibras curvavam-se irregularmente. Havia abrasões superficiais, como se alguém tivesse esfregado o algodão com demasiada força. A descoloração tinha sido provavelmente mais profunda. Os processos fotográficos mais antigos, muitas vezes silenciavam pigmentos orgânicos ao longo do tempo. Mas o que restava era suficiente.

Natalie isolou a região de pixéis, sobrepôs-na com contraste forense e alternou entre a mancha e a postura da menina. Uma conclusão formou-se tranquila, firmemente. A mancha não ocorreu naturalmente. Não foi o resultado de movimento, lama ou limonada derramada. Era demasiado íntima, demasiado central.

E explicava porque é que os ombros da menina mais velha não estavam relaxados. Por que é que os seus braços pressionavam firmemente contra os lados como uma barreira. Ela estava a reter algo ou a tentar não deixar que algo se mostrasse. Natalie voltou a sua atenção para as mãos da menina. Foi aí que a segunda fratura emergiu. “Agora concentra-te nos dedos dela,” murmurou ela no silêncio. “Repara no posicionamento.”

“Isso não é acidental.” A mão direita da menina estava cerrada, não com raiva, mas em contenção. Os dedos curvados para dentro, mas não completamente. Pairavam a meio da tensão como se ela tivesse sido instruída a não se mexer. A mão esquerda, quase escondida atrás da saia plissada, carregava sinais semelhantes.

O polegar curvado firmemente em direção à palma, e ali, mesmo ao longo da borda, havia uma linha fraca, horizontal, clara, mas presente. Natalie fez uma referência cruzada com outros retratos documentados do mesmo período. Ela abriu os 1885 Sociological Family Archives of St. Louis, uma coleção digitalizada conhecida pelos seus arranjos familiares encenados e anotações de fotógrafos.

Numa placa intitulada “Home of the Barkley Sisters, 1887”, ela notou uma semelhança estranha. A filha mais velha naquela imagem também tinha uma mão direita cerrada parcialmente cortada pelo fotógrafo. Essa imagem tinha sido outrora usada para ilustrar a harmonia doméstica em livros escolares. As semelhanças não eram coincidência fotográfica. Eram protocolo.

Natalie sobrepôs as duas fotos, reduzindo a opacidade para estudar o alinhamento, a postura, a restrição. Era como se alguém tivesse treinado estas meninas em diferentes estados, em diferentes anos, para adotarem uma pose específica. E as mais velhas partilhavam sempre a mesma expressão, submissa, vazia, algures entre a obediência e a dor. O que parecia elegância era controlo.

O que parecia irmandade era posse. Ela voltou para a fotografia de aniversário. No fundo, as mãos do pai desfocavam-se em movimento de celebração. Mas ali, perto da sua mão direita, havia algo que ela não tinha notado antes. Uma pequena reentrância na lona atrás dele, um vinco.

Isso sugeria que o toldo tinha sido esticado, possivelmente para cobrir algo ou alguém. Natalie aumentou o contraste. Nada emergiu de trás do tecido, mas agora a simetria parecia falsa. A foto tinha sido construída, intencionalmente encenada, não apenas para a memória, mas para o mito. Ela clicou para abrir a janela de metadados. Data da digitalização, 7 de setembro. Digitalizado por E. Porter. Origem, Claremont Estate Collection, Louisiana. Natalie parou.

Claremont. Ela já tinha visto aquele nome antes. Apareceu num livro-razão de transferência de terras de 1911 envolvendo Langden County, um antigo distrito de plantação de açúcar reestruturado após a reconstrução. A propriedade tinha sido convertida em habitação privada há muito tempo, e a maioria dos registos tinha desaparecido, exceto pelo punhado salvo por um bibliotecário regional que se recusou a deixar que o fogo ou o silêncio apagassem tudo. Ela puxou o arquivo da propriedade.

Lá estava, uma lista familiar, nomes, idades, e uma anotação. “Retrato contratado, 14 de junho, B. Fallen’s studio.” Natalie parou. Fallens. O mesmo fotógrafo itinerante cujo trabalho foi posteriormente escrutinado por práticas antiéticas, a posar meninas em cenários artificiais, a editar imagens para remover vestígios de lesão ou rebelião, e o mais notório, a trabalhar por encomenda para famílias que tentavam reabilitar a sua imagem pública após escândalos comunitários.

A mão de Natalie pairou sobre o seu rato. A fotografia das duas irmãs nunca tinha sido sobre aniversários. Tinha sido sobre apagamento, um momento projetado para reescrever algo que já tinha ocorrido, um momento destinado a normalizar o que era suposto ser escondido. “Eu vejo-te agora,” sussurrou ela, não para si mesma desta vez, mas para a menina na foto. E pela primeira vez em cem anos, alguém viu.

Na manhã seguinte, a Dr. Natalie Chen fez um pedido discreto ao arquivista do instituto. Acesso à caixa não catalogada C da Claremont Estate Collection. Chegou num carrinho de rodas, forrado a pele, deformado pela água, e a cheirar fracamente a ferro e cedro. A tampa há muito que se tinha separado das dobradiças.

Lá dentro, uma variedade de livros-razão, cartas e páginas frágeis, demasiado delicadas para digitalizar. Natalie puxou as luvas, acendeu o candeeiro da sua secretária e inclinou-se. O primeiro item que levantou foi um livro-razão de contas domésticas datado de abril de 1900 a julho de 1901. Na página 17, ela encontrou o nome Langden, “C. Langden, registo de manutenção para pessoal da casa.” Tinha colunas com identificadores de letra única marcados apenas por idade e dever.

Uma linha destacou-se: “A 14, companhia e discrição geral. Junho, ajuste, notado.” O estômago de Natalie revirou. Ela avançou. As notas tornaram-se mais vagas. A linguagem mais codificada. “Disposição reclinada inalterada. Resistência comportamental durante a época de jejum. Traje inspecionado antes de ocasião ao ar livre.” Estes não eram registos de empregados. Eram inventários comportamentais.

As entradas eram de tom clínico, despojadas de empatia, a registar humor, postura, vontade de seguir comandos, como se as crianças na casa fossem catalogadas não como família, mas como mobiliário. E uma delas, a irmã mais velha, estava claramente sob monitorização constante. O próximo documento era mais fino, uma carta vincada em quatro. Datada de 22 de março de 1901, era dirigida ao fotógrafo itinerante B. Fallens.

A caligrafia, em laços, elegante, lia: “Caro Sr. Fallens, queira confirmar a disponibilidade para um retrato discreto das meninas neste junho. Requereremos a sua experiência em encenar algo saudável. Melhor se a mais velha for mantida posicionada ligeiramente atrás. Forneceremos guarda-roupa com antecedência. Pagamento anexo. C. Langden.”

Lá estava, “encenar,” “saudável,” “posicionada atrás.” Natalie fechou os olhos. Ela lembrou-se do ligeiro desequilíbrio na foto. O corpo da menina mais velha ligeiramente mais afastado da câmara do que o da irmã. Na altura, tinha parecido postura. Agora era coreografia. Ela continuou a cavar.

Num volume encadernado intitulado Langden Seasonal Ledger, 1899 e 1902, ela descobriu um segundo nome listado várias vezes com anotações. “Ada noites em estudo permanece em conformidade. Ada favorecida pela natureza quieta. Ada instruída a não se envolver em explosões durante a presença de convidados.” Ada. O nome não tinha aparecido em nenhuma árvore genealógica formal da casa Claremont.

Na verdade, não havia registo de nascimento, menção batismal, licença de casamento, apenas estas notas laterais espalhadas por páginas destinadas a entregas de stocks e despesas de sala de estar. Ada era a irmã mais velha. Natalie tinha a certeza agora. O seu nome tinha sido sistematicamente removido da linhagem pública, registado apenas nas margens das finanças domésticas.

Ela não estava listada entre as filhas no reimpresso do censo de 1900, nem no registo da igreja para a Paróquia Langden. Mas ela estava na fotografia, e estava nestes livros-razão, apagada do mundo, mas não da caligrafia de homens que tentaram controlá-la. Natalie voltou-se para o próximo artefato, um diário pessoal, meio queimado nas bordas, costurado em pele vermelha desbotada.

Um scroll infantil decorava a capa interna: “Para Ada de M.” As entradas eram erráticas, mas uma datada de 12 de junho de 1901, 2 dias antes de a foto ser tirada, estava praticamente intacta. “Trouxeram o vestido ontem, branco de novo, sempre branco. Disse que tenho de sorrir mais. Ele disse que ninguém quer ver tristeza na família. Eu não disse nada.”

“Ele tocou no meu ombro e disse que todos temos de carregar o nosso peso. Lavei a bainha três vezes, mas o castanho não saía. M diz: ‘Talvez pareça sombra.’ Espero que o sol não saia.” Natalie parou de ler. A mancha, a colocação da mão, o silêncio. Estava tudo aqui nas suas palavras. Ada estava a tentar esfregar o que mais ninguém queria nomear.

A carta, o livro-razão e o diário combinaram-se para formar um testemunho oculto, que nunca era suposto ser ouvido. Juntos, expuseram uma ilusão cuidadosamente gerida. Uma família que se apresentava como inteira e respeitável, mesmo enquanto discretamente dividia a sua própria filha ao meio. Ela voltou para a fotografia mais uma vez. O nome da menina mais nova ainda era desconhecido. O mesmo acontecia com o seu destino. Mas agora Ada tinha uma voz.

E ela tinha uma data, um nome, um registo. A história tinha tentado esquecê-la, mas o papel lembrava-se. “Nunca foi apenas uma família.” Foi o que o Dr. Marcus Bellamy disse a Natalie na semana seguinte, em frente a uma dúzia de caixas de arquivo abertas no seu escritório no Emory University’s Center for Cultural Memory.

Bellamy, um sociólogo com duas décadas de trabalho de campo em sistemas de classes regionais e hierarquias domésticas do Sul pós-reconstrução, já tinha visto padrões como este antes, mas nunca tão claramente congelados numa foto. Natalie tinha trazido cópias dos documentos Langden, incluindo a carta para B. Fallens e o excerto do diário. Bellamy estendeu-os ao lado de outros que tinha colecionado ao longo dos anos.

“Estes,” disse ele, gesticulando para uma pilha de cartões de índice amarelados amarrados com barbante, “são cartões de índice de companhia,” quase 300 deles de estados que se estendiam da Geórgia ao Mississippi. A maioria foi catalogada entre 1880 e 1910. Os cartões pareciam normais a princípio. Apenas notas manuscritas sobre idade, demeanor e comportamento sazonal. Mas à medida que Bellamy os folheava, uma linguagem emergiu.

Quieta, codificada, consistente: “preferida para presença silenciosa durante jantares. Estabilidade noturna boa. Conformidade de domingo, moderada, retida para conforto pessoal durante o período de luto. Reposicionada devido a reclamações de visitantes.” Meninas entre 10 e 16 anos, sem apelidos, sem títulos formais.

Natalie estudou um marcado apenas E13 com a anotação: “Companhia de segundo ano, pai solicita protocolo de invisibilidade para exposição ao ar livre.” “O que significa ‘protocolo de invisibilidade’?” perguntou ela. Bellamy acenou gravemente. Era um termo que aparece em manuais de propriedade e cartas privadas.

“Referia-se ao treino de meninas da casa para permanecerem à vista de todos sem se envolverem ou reagirem, para estarem quietas, de voz suave, agradáveis. Era uma forma de apagamento disfarçada de etiqueta.” Ele entregou-lhe um pequeno folheto rotulado Ornamental Restraint Protocol, revisado em 1894, publicado privadamente para o pessoal da propriedade. Lá dentro estavam instruções para fotografar meninas de “proximidade elevada”. Aquelas posicionadas no lar não como servas, mas como símbolos de disciplina, legado e lealdade.

Havia diagramas, gráficos de postura, diretrizes para o comprimento da roupa e a colocação da mão. Uma linha lia: “Os retratos devem evitar a frontalidade e comprometer os sujeitos. Encorajar pose oblíqua. Olhos para baixo transmitem obediência.” Natalie sentiu-se enjoada. A foto de Langden, o corpo ligeiramente virado de Ada, o rosto solene, o olhar para baixo, não era única. Era padrão.

Cada retrato era mais do que memória. Era verificação. Verificação de que o controlo tinha sido restabelecido, que o decoro tinha sido restaurado, que a menina em questão tinha regressado à forma. Bellamy mostrou-lhe outro ficheiro, o Bracelet Registry for House Girls, um livro-razão interno mantido por um escritório de advogados agora extinto em Charleston, chamado Sutter and Ames LLP.

O registo correspondia a nomes de famílias com identificadores de pulseira, finas faixas de couro ou fita usadas no pulso ou tornozelo, às vezes decoradas, muitas vezes simples. Eram apresentadas como símbolos de pertença. Na realidade, eram marcadores de conformidade. “As famílias usavam-nas como contratos silenciosos,” disse Bellamy. “As meninas que as usavam sabiam o que era esperado.” As cores mudavam dependendo da idade e do propósito.

Uma nota de 1903 listava uma fita branca com padrão de ponto duplo sob a casa Langden. Naquele ano, Ada teria 15 anos. Natalie lembrou-se do contorno fraco visível no pulso esquerdo de Ada na foto. Na altura, ela tinha assumido que era apenas um vinco na luva ou uma dobra no tecido.

Agora ela percebeu que era a borda de uma faixa, um símbolo usado não para celebração, mas para contenção. Ela abriu a fotografia novamente, o seu ecrã agora preenchido com arquitetura invisível: postura codificada, gesto curado, alegria regulamentada. Tudo no quadro fazia parte de um sistema. O fundo, os ângulos do corpo, até o bater de palmas do pai.

Bellamy apontou que tais gestos eram às vezes realizados não pelo bem da criança, mas para garantir a vizinhos visitantes ou potenciais pretendentes que estava tudo bem dentro de casa, afirmação pública, controlo privado. “A ideia,” disse Bellamy, “era que a vergonha podia ser gerida através da performance, e a câmara tornou-se o palco final.” Natalie olhou novamente para os olhos de Ada.

Quantas outras meninas tinham sido treinadas para não se mexerem, não piscarem, não mostrarem o que realmente estava a acontecer? A imagem de Langden não era uma tragédia congelada em isolamento. Era parte de um catálogo, uma ilusão curada, um contrato visual entre poder e silêncio. E agora, finalmente, esse silêncio estava a desvendar-se. O seu nome era Patricia Monroe.

Ela tinha 78 anos, vivia num estreito apartamento em Queens, e nunca tinha ouvido falar de Ada Langden. Mas tinha ouvido falar das meninas Langden. Natalie encontrou-a através de um fórum de genealogia, rastreando a linhagem da irmã mais nova através de registos de igreja fragmentados e listas escolares, depois fazendo referência cruzada com dados do censo e álbuns de recortes de família carregados por parentes distantes. Patricia tinha respondido à pergunta de Natalie com um email hesitante.

“Não sei se sou a pessoa que está à procura, mas costumávamos ter uma foto na parede. Duas meninas. Eu sempre pensei que pareciam a minha tia-avó e a irmã dela. A minha avó nunca gostou de falar sobre elas.” Elas encontraram-se uma semana depois. Patricia cumprimentou Natalie a usar um casaco de malha e um longo fio de pérolas desbotadas, remanescentes de outra era.

A sua sala de estar estava cheia de livros antigos, cobertores acolchoados e estatuetas de vidro cuidadosamente limpas. Natalie abriu o seu binder e gentilmente deslizou a foto impressa pela mesa. Patricia olhou para ela por um longo tempo. Os seus olhos fixaram-se primeiro na menina mais nova, depois moveram-se lentamente em direção à irmã mais velha.

Uma pausa, uma ruga na testa, uma memória a ser forçada a tomar forma. “Eu vi isto,” sussurrou ela. Ela levantou-se, caminhou até um corredor estreito forrado com retratos de família emoldurados e tirou uma pequena imagem oval da parede. Era uma reprodução, ligeiramente desfocada, mas inconfundivelmente a mesma.

“A minha mãe disse-me que eram primas do sul,” disse ela, a voz a tremer, “mas ela nunca disse os nomes delas, apenas que vieram visitar uma vez e não ficaram muito tempo.” Natalie virou o quadro. Sem escrita, sem data, mas era a mesma fotografia, as mesmas meninas, o mesmo vestido, o mesmo sorriso irregular. Patricia sentou-se novamente.

“Ela costumava dizer coisas como: ‘Algumas meninas aprendem cedo a não falar muito.’ Eu nunca soube o que isso significava, mas ela dizia-o sempre que eu perguntava sobre aquela foto.” Natalie tirou as suas notas, o livro-razão, a carta, a página do diário. Patricia leu-os em silêncio. Quando chegou à entrada do diário de Ada, colocou a mão suavemente sobre a página e fechou os olhos.

“A minha avó costumava falar sozinha,” disse ela suavemente. “Ela cantarolava enquanto cosia, mas de vez em quando eu ouvia-a dizer: ‘Branco de novo, sempre branco.’ Eu pensei que era uma memória da igreja. Mas agora…” ela parou. Havia uma quietude entre elas, uma herança a surgir, não em nome ou documento, mas nos silêncios que ecoam mais alto do que as palavras. Patricia levantou-se novamente e abriu uma caixa de cedro da sua mesa lateral.

Lá dentro estava um feixe de tiras de tecido, tingidas à mão, frágeis com a idade. Ela puxou uma. Uma fina fita branca com costura dupla. “Ela guardava isto na sua Bíblia,” disse Patricia. “Eu nunca soube porquê. Apenas pensei que era bonito.” A respiração de Natalie ficou presa. A pulseira. Correspondia à descrição do Bracelet Registry for House Girls. A mesma costura, o mesmo tom.

Patricia virou a fita nos dedos. “A minha avó costumava dizer: ‘Algumas coisas que usávamos para ter bom aspeto, algumas para nos mantermos vivas.’” Essa frase permaneceu. Não era metáfora. Era memória. Natalie sentiu um aperto familiar na garganta. A convergência de evidência e emoção. Ela olhou novamente para a fotografia agora a repousar nas mãos de Patricia. “Agora olhe para os olhos dela novamente,” disse Natalie gentilmente.

“Eles contam a história que ela nunca foi autorizada a falar.” Patricia acenou, a sua voz mal audível. “Eu sempre pensei que ela parecia cansada, como alguém que teve de se lembrar de coisas que mais ninguém estava disposto a acreditar.” Natalie não respondeu. Não havia nada para corrigir, apenas confirmação. Ada tinha vivido algo que nenhuma câmara, nenhuma fita, nenhuma celebração encenada podia apagar.

Mas através dos fragmentos, diários, gestos, sombras e descendentes, a verdade tinha encontrado o seu caminho para a frente. Não com vingança, nem mesmo com clareza, mas com presença. Patricia colocou a foto de volta no binder e fechou-o cuidadosamente. “Eu acho que ela queria que alguém reparasse,” disse ela, “mesmo que demorasse cem anos.”

Quanto mais Natalie e o Dr. Bellamy investigavam, mais claro se tornava. Isto nunca foi apenas uma fotografia. Era um nó numa estrutura muito maior. A ilusão de dano isolado, a história de uma menina, um pai, uma casa, começou a dissolver-se. No seu lugar surgiu algo muito mais perturbador.

Uma coreografia silenciosa que abrangia igrejas, escolas, escritórios de advogados e estúdios de retratos por todo o Sul americano. O primeiro fio de ligação apareceu num lugar inesperado, os Grey Street Baptism Records, datados de 1891. Os registos pertenciam a uma paróquia Presbiteriana em Charleston, preservados em microfilme e há muito considerados irrelevantes para pesquisas sociais mais amplas.

Mas escondidas nas margens estavam anotações rotuladas DP ao lado de certos batismos de jovens mulheres. Bellamy levantou as sobrancelhas. “DP,” disse ele, “eu já vi isso antes. Domestic placement.” A anotação servia como uma etiqueta invisível. As meninas marcadas com DP eram discretamente identificadas por funcionários da igreja como elegíveis para “papéis de companhia,” “tarefas de conforto” e “integração doméstica” em lares mais ricos.

Era feito sob o disfarce de caridade, enquadrado como oportunidade. Natalie encontrou taquigrafia semelhante nas listas escolares privadas de St. Elbert, especificamente numa coluna intitulada “comportamento provisório”. As meninas com uma pontuação de sete ou superior eram marcadas com a letra B. Quando referenciadas cruzadamente com documentos de propriedades, as mesmas meninas apareciam mais tarde em registos domésticos como “companhia noturna” ou “estabilizadores de humor”. Essa frase a assombrava.

“Estabilizador de humor”, um ser humano descrito não pelos seus sonhos, mas pela sua capacidade de regular o desconforto dos outros. Natalie puxou um mapa da região e começou a colocar marcadores. Charleston, Savannah, Richmond, Langden County. Cada um tinha pelo menos uma instituição com referências codificadas. Anotações de batismo, pontuações escolares, cartas de família ou comissões fotográficas a sugerir uma cultura de silêncio coordenada, uma linguagem sem gramática, um sistema sem nome.

Então veio a descoberta dos livros-razão de verificação cruzada encontrados no arquivo privado de um escritório de advogados agora extinto, Wells, Harrove, and Mercer, outrora localizado em Montgomery, Alabama. Os livros-razão listavam nomes referenciados cruzadamente em propriedades, paróquias e escolas privadas. Havia colunas para “relatórios de ajuste,” “mitigação de exposição” e “conduta de retrato”.

A entrada de uma menina lia: “Sujeito CF, idade 15, ajustado da categoria doméstica para ornamental após lapso de disciplina. Refotografada a 3 de março para restaurar a imagem da casa, ministro informado, nenhuma correção de livro-razão necessária.” Natalie deslizou o dedo pela página. Não eram apenas famílias a orquestrar o controlo. Eram redes inteiras, cada uma a desempenhar um papel em manter a fachada inquebrável.

Fotógrafos como B. Fallens não eram exceções. Eram especialistas. Alguns estúdios até anunciavam “retratos de harmonização doméstica” em classificados codificados. As igrejas encaminhavam meninas problemáticas para “ligações de colocação”. Advogados geriam “pacotes de reputação”, destruindo discretamente documentos que arriscavam danos à reputação.

Uma correspondência de um fotógrafo para uma empresa legal lia: “A menina mais velha exigiu mais preparação do que o previsto. A expressão foi difícil de neutralizar. Resolvida com ângulo oblíquo e iluminação suavizada. Satisfeito com a placa final.” Natalie olhou para essa frase por um longo tempo. “A expressão foi difícil de neutralizar.”

Por trás de cada foto posada estava um processo, não artístico, mas administrativo, uma máquina de supressão visual. Ela voltou para a fotografia de Langden novamente, desta vez vendo não apenas Ada, mas todos os adultos envolvidos. O pai, o fotógrafo, a costureira, o vizinho que olhou para o lado. Ela via-os todos agora como parte de uma equipa de palco. E Ada.

Ada era a artista forçada a sorrir com a boca fechada. “Postura,” disse Bellamy, tirando outro diagrama de um manual de estúdio de retrato circa 1892, “era protocolo.” As meninas eram ensinadas a ficar de pé para refletir a conformidade interna. Ele apontou para as anotações do manual.

“Inclinação para a frente, vigor ou entusiasmo. Rotação ligeira ou resistência suavizada. Olhar para baixo, humildade ou correção em curso.” Lia-se como uma coreografia de obediência. O que a maioria das pessoas interpretaria como modéstia ou graça era, na verdade, o resultado de instrução. Medo corporificado disfarçado de compostura. Natalie começou a construir uma linha do tempo. Cada ponto no mapa estava ligado por entradas de livros-razão, políticas escolares, contratos legais e correspondentes de estúdio. Não uma conspiração, uma cultura.

A sua arquitetura era invisível, não porque estava escondida, mas porque estava normalizada. Vivia à vista de todos, em boletins de igreja, livros de etiqueta, e na forma como as mães eram ensinadas a preparar as filhas para uma conduta adequada perante os convidados. E estava tudo envolto em renda e fita.

Quando Natalie se recostou na sua cadeira naquela noite, a fotografia tinha-se tornado algo completamente diferente. Não uma memória, nem mesmo uma mentira. Era uma entrada de livro-razão em forma visual, um registo de conformidade, um testemunho de traição sistémica, um aviso silencioso posado como uma celebração. E agora as suas paredes, paredes que tinham sustentado gerações de silêncio, estavam a rachar. O primeiro email

chegou às 9:14 da manhã. A sua linha de assunto lia simplesmente: “Interpretações não substanciadas. Objeção formal.” Estava assinado pelo Fairfax family board of trustees, custodiantes legais do que restava do legado Langden. O email era nítido, desprovido de emoção, mas cheio de ameaça velada.

“Embora apreciemos a curiosidade académica, a natureza especulativa das suas conclusões relativas à história fotográfica da nossa família constitui dano à reputação. Nenhum membro da nossa linhagem foi alguma vez associado a má conduta do tipo que a senhora sugere. Solicitamos que cesse a divulgação pública destas interpretações imediatamente.” Natalie leu-o três vezes. Depois reencaminhou-o para o Dr.

Bellamy com uma única palavra: “esperado.” Não parou por aí. No final da semana, chegaram cartas da Society for Southern Heritage Preservation, um conselho regional de descendentes de propriedades e arquivistas. Um excerto lia: “Está a difamar a nossa herança. Estas meninas faziam parte de famílias fortes. Está a reescrever a história através de uma lente de suspeita moderna.”

Outra veio do representante legal de Wells, Hargrove and Mercer, o escritório de advogados extinto cujos registos tinham exposto os livros-razão de verificação cruzada. “Estes materiais não foram adquiridos através de canais oficialmente sancionados e podem estar sujeitos a reclamação sob a lei de restituição de arquivos.” Mas Natalie sabia mais. Não se tratava de processo legal. Tratava-se de controlo.

Eles não estavam a defender factos. Estavam a defender o conforto. E o conforto, ela tinha chegado a entender, era o artefato mais sagrado de todos, muito mais protegido do que a verdade. A reação mais surpreendente, no entanto, veio de dentro da sua própria instituição. Durante uma reunião de faculdade à porta fechada, um membro sénior do conselho expressou preocupação.

“É realmente o nosso lugar interpretar trauma emocional a partir de uma fotografia? Sem uma testemunha viva, estamos a inclinar-nos para a ficção.” Natalie não vacilou. Ela levantou-se, fechou o seu laptop e disse calmamente: “Não estamos a reescrever a história. Estamos finalmente a lê-la corretamente.” Houve um silêncio na sala.

Não defensivo, não hostil, apenas pesado, como se algo há muito enterrado tivesse agitado e ninguém soubesse bem o que fazer com isso. Fora da academia, no entanto, a maré começou a mudar. Uma publicação online, o Southern Record, publicou uma peça intitulada: “A fotografia de aniversário que a história tentou esconder.” Detalhava a foto, os livros-razão e o diário de Ada.

A resposta foi imediata. As secções de comentários encheram-se de descrença, dor e ecos de experiência vivida. Um leitor escreveu: “A minha avó costumava falar sobre uma prima que desapareceu após um escândalo. Eu sempre pensei que ela tinha fugido. Agora pergunto-me.” Outro: “Nós tínhamos um retrato assim. A minha irmã sempre disse que a menina mais velha parecia assustada. Eu pensei que era apenas a moda da época.” As histórias afluíram.

Não acusações, confirmações. Fragmentos transmitidos através de famílias que de repente encontravam contexto. Meninas lembradas não pelo nome, mas por quão quietas se tornaram, por como foram movidas para a sala dos fundos, por como já não lhes era permitido usar cores depois de um certo aniversário. Natalie recebeu centenas de mensagens. Algumas apenas diziam: “Obrigada.”

Outras eram mais longas, mais confidenciais. Uma de uma mulher em Atlanta lia: “A minha tia-avó usou uma fita branca no pulso durante a maior parte da sua vida. Pensámos que era moda. Ela disse que era um lembrete. Eu nunca soube o que ela queria dizer.” A fotografia tinha aberto uma ferida, mas feridas, Natalie sabia, nem sempre eram um sinal de dano.

Às vezes, eram prova de sobrevivência. Ainda assim, a pressão aumentou. Um ex-parente Langden ofereceu uma citação a um meio de comunicação nacional. “Isto é assassinato de caráter embrulhado em especulação. Não há prova, apenas teoria empilhada sobre teoria.” Natalie respondeu à sua maneira tranquila, publicando. Ela foi co-autora de um artigo público com Bellamy.

“Conformidade e celebração, a arquitetura visual do apagamento doméstico, 1880–1910.” Não acusava. Não sensacionalizava. Documentava quadro a quadro, livro-razão a livro-razão, palavra por palavra. E no parágrafo final, ela escreveu: “As meninas nestas fotografias não exigem que imaginemos o horror. Elas apenas pedem que acreditemos no que vemos.”

Nenhum processo judicial surgiu, apenas silêncio, que Natalie percebeu ser o seu próprio tipo de confissão. A exposição abriu sob iluminação âmbar suave. Foi intitulada “Revelado: Sistemas Ocultos à Vista de Todos” e ocupou a rotunda central do North Carolina Museum of Historical Memory. Os curadores tinham debatido outros nomes: A fotografia que mentiu, A fita de Ada, O que a câmara não podia esconder.

Mas no final, eles escolheram o silêncio em vez do espetáculo. A sala estava quieta no dia da abertura. Sem música, sem ecrãs digitais, apenas a fotografia exibida sozinha, emoldurada em nogueira escura, retroiluminada apenas o suficiente para puxar o espetador para a frente. Por baixo, uma placa gravada em latão. “Retrato de família Langden, 14 de junho de 1901. Digitalizado da Claremont Estate Collection.”

Ao lado do quadro estava um pequeno pódio com uma única frase esculpida na sua superfície de vidro. “Pressione a luz.” Quando os visitantes o faziam, um brilho suave iluminava áreas chave da fotografia. A mão cerrada de Ada, a mancha fraca, o bater de palmas desfocado do pai, o contorno da fita no seu pulso.

Uma voz começou a falar calmamente, quase como uma memória. “Algumas coisas que usávamos para ter bom aspeto, algumas para nos mantermos vivas.” Era Patricia Monroe. Natalie tinha-lhe pedido para gravar a linha na sua própria voz. Ela tinha concordado hesitantemente, depois com orgulho tranquilo. Noutro canto da rotunda, uma mesa interativa exibia o rasto histórico.

Cartas, livros-razão, diagramas de protocolo e excertos de diário. Cada artefato podia ser selecionado, rodado e lido na íntegra. A mesa não era chamativa. Não foi projetada para impressionar. Estava lá para dar testemunho. Um dos designers do museu tinha sugerido usar IA para reconstruir o rosto de Ada a cores. Natalie tinha recusado. “Ela já nos disse tudo,” disse ela. “Nós é que não tínhamos aprendido a ouvir.”

Os visitantes começaram a chegar, primeiro em pares, depois em grupos. Moviam-se lentamente pela exposição, não folheando, não apressando. As crianças olhavam fixamente por mais tempo do que o esperado. Os mais velhos ficavam em silêncio, muitos com os braços cruzados, não em desafio, mas em dor. Uma mulher, com cerca de 60 anos, cabelo branco curto, sozinha, pressionou a luz e ouviu a voz de Patricia. Depois sussurrou para ninguém em particular.

“A minha avó sempre disse: ‘A história tinha segredos.’ Eu não sabia que eram os meus.” Alguns choravam silenciosamente. Outros pediam uma segunda visita. Professores pediram guias educativos. Um pastor local perguntou se a sua turma de confirmação podia visitar. “Não pela história,” disse ele. “Pela audição.”

Fora da exposição, um livro de visitas encheu-se de comentários nas primeiras 3 horas. Alguns eram breves. “Obrigada. Eu a vejo agora. Ela nunca foi invisível.” Outros eram mais longos. “Eu vim à espera de tristeza. Saí com uma espécie de reverência. Ada não desapareceu. Ela esperou.” Um visitante deixou uma fita fina no pódio, ligeiramente atada numa ponta. Na segunda semana, havia 12.

O museu deixou-os intocados. Um jovem, na casa dos 20, casaco de ganga, demeanor quieto, perguntou a um guia: “Há uma cópia da foto que eu possa levar comigo?” Ela entregou-lhe uma reprodução em postal. Ele olhou para ela por um longo tempo antes de a colocar cuidadosamente no seu casaco. “É a primeira vez que vejo medo e força no mesmo quadro,” disse ele.

Natalie observou da varanda acima. Ela não tinha planeado ficar o dia todo, mas algo em ver a foto em público, finalmente exposta a estranhos, finalmente libertada do seu propósito original, a manteve enraizada. O Dr. Bellamy juntou-se a ela a meio da tarde. “Ela já não é um segredo,” disse ele, acenando em direção à multidão. “Não,” respondeu Natalie.

“Ela é um começo.” Naquela noite, depois de o museu fechar, as luzes esmaeceram uma última vez. A segurança varreu o chão, resetando o pódio, limpando impressões digitais do vidro. Mas deixaram as fitas onde estavam, como se dissessem: “Ela foi vista. Ela foi acreditada. Ela foi lembrada.”

E a fotografia, outrora projetada para ocultar, tinha-se tornado um monumento de desafio silencioso. Não apenas contra um homem, não apenas contra uma família, mas contra uma arquitetura inteira que tinha confundido silêncio com segurança. Chegou dobrada em três, embrulhada em pergaminho amarelado e amarrada com barbante tão fino que quase se desintegrou nas mãos de Natalie. O estafeta do museu tinha-a deixado na sua secretária com uma nota.

Sem endereço de remetente, apenas dizia “Para a Dr. Chen.” Lá dentro estava uma carta. A tinta tinha desbotado, mas a caligrafia era inconfundivelmente feminina. Laços apertados, inclinações precisas, o tipo ensinado em escolas de acabamento para meninas do início dos anos 1900. Não havia saudação, apenas uma data. “16 de junho de 1901, 2 dias depois de a fotografia ser tirada.” A caligrafia lia: “Eu não fui autorizada a olhar para a foto.”

“Ele disse que era para os outros. Mas eu lembro-me do click, do momento em que aconteceu. Eu lembro-me de como M segurou a minha mão com demasiada força antes de sairmos.” “Como ela sussurrou: ‘Apenas desta vez, depois está feito.’ Mas não estava feito. Nunca esteve.” A assinatura no fundo era uma única inicial. “A.” Natalie segurou a carta em silêncio.

Ela releu as palavras uma vez, depois novamente. Não era apenas uma recordação. Era um acerto de contas. Um momento de consciência capturado não por uma câmara, mas por uma menina que tinha percebido que a foto não era para a salvar, mas para a apagar. A carta tinha provavelmente permanecido escondida por mais de um século, escorregada para um livro, enterrada numa gaveta, passada numa caixa de coisas que ninguém pensou em abrir, até que alguém o fez. E agora a voz de Ada tinha surgido uma última vez.

Não como evidência, nem mesmo como protesto, mas como memória intacta. Natalie colocou a carta ao lado da fotografia. Elas falavam uma com a outra. A menina no quadro, a menina na página, ambas versões de Ada, uma forçada à quietude, a outra a escrever em movimento.

O museu acabou por encerrar a carta num quadro de vidro selado ao lado da fotografia. Os visitantes podiam ler uma transcrição gravada na parede. Sem gravação de voz, sem ecrã interativo, apenas texto, cru, imperfeito, humano, a verdade de uma menina nas suas próprias palavras. A exposição atraiu mais multidões do que o esperado.

Professores trouxeram estudantes, conselheiros trouxeram clientes, mães trouxeram filhas e, fita por fita, a memória de Ada Langden coseu-se no tecido do presente. Alguns meses depois, o museu recebeu outro artefato, desta vez de uma bibliotecária reformada em Jackson, Mississippi. Era um diário, não rotulado, não reclamado, datado de 1899 a 1902.

Lá dentro estavam entradas curtas, dispersas, irregulares, rasgadas em alguns lugares, mas inconfundivelmente dela. “3 de março de 1900. Fiquei quieta por 3 horas hoje. Eles disseram que eu estava a aprender disciplina. Eu apenas aprendi a desaparecer.” “17 de abril de 1901. Eu fiquei parada do lado de fora da janela enquanto ele batia palmas lá dentro. Ele disse que eu tenho de ganhar o meu lugar na foto.” “10 de junho de 1901. Eles experimentaram o vestido. Apertava nas costelas. Eu disse que doía. Ela disse que a dor faz parte da pureza.” “14 de junho de 1901. A foto. Eu não sorri. Ele sorriu o suficiente por todos nós.”

Natalie leu aquelas linhas sob a luz do candeeiro, as mãos a tremer. Estas não eram apenas memórias. Eram prova de que Ada entendia tudo. Não apenas o que lhe estava a acontecer, mas por que razão ninguém o pararia.

Porque a sua dor fazia parte do design. Porque o seu silêncio fazia parte da imagem. Porque a sua sobrevivência tinha de ser invisível para ser permitida. À medida que a exposição entrava no seu sexto mês, começou a viajar, primeiro para Charleston, depois Savannah, depois Memphis. Cada cidade adicionou a sua própria camada. Histórias que tinham esperado décadas para serem faladas.

Uma mulher trouxe uma foto da sua avó posada aos 12 anos em frente a um piano, os dedos congelados a meio da tecla. Outro visitante doou um retrato de três irmãs. Apenas a do meio com os olhos semicerrados e as mãos cerradas com demasiada força. Cada imagem ecoava a mesma coreografia. Cada silêncio sussurrava um nome.

A versão final da exposição incluiu uma nova instalação, a parede de fitas. Os visitantes eram convidados a deixar uma fita, de qualquer cor, de qualquer tamanho, com uma mensagem escrita a caneta, lápis ou apenas deixada em branco. Quando chegou à sua paragem final em Washington D.C., havia mais de 800 fitas e a contagem continuava. No seu discurso final antes de se reformar do Marman Institute, a Dr.

Natalie Chen parou atrás de um modesto púlpito num auditório tranquilo. Ela não usou slides. Ela não precisava. Ela falou de fotografias não como prova de felicidade ou tradição, mas como instrumentos de narrativa, e como às vezes essas narrativas eram usadas como armas contra os próprios sujeitos que alegavam honrar. “Nem todos nesta história eram monstros,” disse ela.

“Mas ninguém escapou ao sistema intocado.” Ela parou. Depois clicou no seu comando uma vez. A foto de Ada apareceu, ainda silenciosa, a perdurar. Natalie deixou-a falar por si mesma. Ela terminou com uma frase, uma que se tinha gravado em cada sala de aula, cada galeria, cada coração que tinha encontrado a fotografia cara a cara.

“Às vezes, para ver o passado claramente, não precisas de uma nova lente. Apenas da coragem de olhar por tempo suficiente.” E a audiência levantou-se. Não por Natalie, mas por Ada, pelas meninas como ela, pela imagem que se recusou a ficar quieta.