A Sinhá Que Foi Engravidada Por 3 Escravos: O Caso Proibido de Minas Gerais, 1881

(00:00) Minas Gerais, 1881. Enquanto o Brasil se preparava para abolir a escravidão, uma fazenda esconde um segredo que vai abalar as estruturas de uma das famílias mais tradicionais da região. Três homens negros, uma mulher branca da elite e uma verdade que ninguém poderia imaginar.

(00:21) Esta é a história real que foi enterrada por gerações até hoje. Se você gosta de histórias reais que mostram o lado oculto da nossa história, fica comigo até o final. Acredite, você não vai querer perder nenhum detalhe dessa história e se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo assim que ninguém te conta. A fazenda Santo Antônio ficava nos arredores de Ouro Preto, uma propriedade imensa que se estendia por léguas de terra fértil.

(00:46) Era 1881 e o Brasil já vivia os últimos suspiros da escravidão. A lei do ventre livre tinha 9 anos e todo mundo sabia que era questão de tempo até tudo mudar de vez. Dona Isabel Amélia de Castro Pimentel tinha 28 anos e era o que se esperava de uma senhada época.

(01:04) Educada em convento, no Rio de Janeiro, casada aos 18 com coronel Antônio Pimentel, um homem 22 anos mais velho que ela. O casamento tinha sido arranjado, como era de costume. Isabel trouxe o Dot Poupo, o coronel trouxe o sobrenome e as terras. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo as mucamas mais próximas, era que por trás daquele vestido de cedo importado e das missas de domingo, Isabel carregava um vazio que doía na alma.

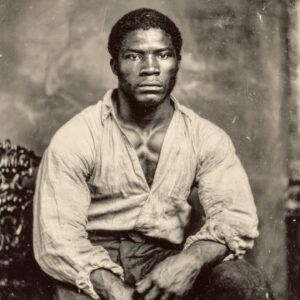

(01:30) O coronel passava mais tempo cuidando dos negócios e das amantes na cidade do que em casa. Quando estava presente, mal olhava pra esposa. Para ele, Isabel era uma peça de decoração, uma obrigação cumprida. A fazenda tinha 87 pessoas escravizadas, entre eles três homens que trabalhavam diretamente na casa grande. Miguel, 32 anos, que cuidava dos cavalos e era conhecido pela destreza com os animais.

(01:57) Joaquim 29, responsável pela manutenção da propriedade, carpinteiro habilidoso que consertava desde uma janela quebrada até móveis finos. e Benedito 26, o mais jovem, que trabalhava na cozinha e tinha um jeito gentil que destoava da brutalidade daquele lugar. Os três tinham algo em comum além da cor da pele e da condição de escravizados. Eram alfabetizados.

(02:17) Isso era raríssimo naquela época. Miguel tinha aprendido com o padre abolicionista que passou pela fazenda anos antes. Joaquim aprendeu observando os filhos do antigo dono fazendo lição. Benedito aprendeu com Miguel nas noites em que se reuniam escondidos na cenzala.

(02:35) Isabel começou a notar os três de um jeito diferente numa tarde de março, quando coronel tinha viajado para São Paulo e demoraria semanas para voltar. Ela estava na biblioteca, o único lugar da casa onde se sentia menos sufocada quando ouviu vozes baixas vindo do jardim. Era Miguel ensinando Benedito a ler usando um livro velho de poesias que tinha achado no lixo.

(02:55) Aquela cena mexeu com algo dentro dela. Não era só a coragem deles em arriscar uma surra por estarem com um livro. Era sede de liberdade, de conhecimento, de ser mais do que o mundo permitia. Isabel se reconheceu naqueles homens. Ela também era prisioneira, só que numa jaula de ouro. Foi assim que tudo começou, com um olhar que durou um segundo a mais, com uma sede de conexão que nenhum dos quatro sabia como saciar e com uma ousadia que naquele Brasil escravocrata de 1881 podia custar a vida de todos eles.

(03:28) Isabel, uma senha presa num casamento vazio. Miguel, Joaquim e Benedito, três homens escravizados que ousavam sonhar com liberdade. O que nenhum deles imaginava é que aqueles encontros furtivos na biblioteca iam mudar tudo. As primeiras conversas foram breves e tensas. Isabel começou a deixar livros onde sabia que Miguel ia passar.

(03:49) Ele entendia o recado e sumia com volume por alguns dias, devolvendo depois com o bilhetinho escrito numa caligrafia irregular, mas cheia de cuidado. Obrigado, Sha. Isabel não queria ser chamada de senhar por eles. Aquela palavra carregava todo o peso de uma sociedade que ela começava a questionar. Numa noite, quando a casa dormia e só se ouvia o canto dos grilos, ela desceu até a área dos fundos, onde Joaquim consertava uma cadeira quebrada. “Você pode me chamar de Isabel?”, ela disse baixinho, olhando ao redor com medo de

(04:19) ser vista. Joaquim parou o que estava fazendo. O martelo suspenso no arhou para ela com uma mistura de confusão e algo que parecia esperança. Isso não é permitido. Sim, dona Isabel, eu sei, mas quando estivermos sozinhos, quando não tiver ninguém por perto, eu gostaria que me chamasse pelo meu nome. Só isso.

(04:41) Aquela conversa de 3 minutos mudou tudo. Joaquim voltou paraa Senzala e contou pros outros dois. Miguel ficou desconfiado. Podia ser armadilha, um teste para ver quem era atrevido. Benedito, mais jovem e sonhador, achou que talvez houvesse bondade genuína ali. Os encontros foram ficando mais frequentes.

(05:05) Isabel descobriu que Miguel tinha uma visão de mundo que ia além do que qualquer homem branco educado que ela conhecia tinha. Ele falava sobre as revoltas de escravos em outras províncias, sobre Haiti e a revolução que tinha libertado os negros lá. falava baixo, mas com uma paixão que queimava. Joaquim tinha sensibilidade artística.

(05:26) Nas madeiras que esculpia, deixava mensagens cifradas, símbolos africanos que sua avó tinha lhe ensinado antes de morrer. Ele mostrou para Isabel, explicou cada um. eram símbolos de resistência, de esperança, de liberdade. Benedito era diferente dos outros dois, mais gentil, mais sonhador. Escrevia poesias escondido em pedaços de papel que roubava da casa grande. Poesia sobre uma vida que ele nunca tinha vivido, mas que existia na imaginação dele.

(05:51) Uma vida livre numa terra onde a cor da pele não determinava o destino de ninguém. Isabel se via conversando com eles quase toda a noite. As conversas começaram intelectuais. sobre livros, sobre o mundo lá fora, sobre as mudanças que todo mundo sentia que estavam vindo, mas aos poucos foram ficando mais pessoais.

(06:10) Ela contou sobre o casamento forçado, sobre como se sentia uma propriedade tanto quanto eles. Contou sobre as noites em que chorava sozinha, sobre como tinha desistido da ideia de um dia sentir que os livros românticos franceses descreviam como amor. Eles contaram sobre as famílias que tinham sido separadas em leilões.

(06:28) Miguel tinha perdido a mulher e os dois filhos pequenos. vendidos pro Nordeste quando o antigo dono da fazenda morreu e os bens foram divididos entre os herdeiros. Joaquim tinha visto pai ser chicoteado até a morte por ter tentado fugir. Benedito era filho de uma escrava confeitor.

(06:46) Uma violência que tinha lhe dado a pele um pouco mais clara e nenhum privilégio, além de um ódio profundo por quem tinha metade do sangue dele. A gente tá chegando na parte mais intensa dessa história. Se você tá gostando, deixa o like aí, compartilha com quem curte a história real brasileira e fica até o final porque o que vem agora vai te deixar de queixo caído.

(07:06) Foi numa noite abafada de abril, quando a tensão no ar parecia elétrica, que a primeira barreira foi quebrada. Isabel tinha descido até o celeiro, onde Miguel guardava as ferramentas de montaria. Ela tinha levado um livro novo, uma edição contrabangeada de escritos abolicionistas. Quando estendeu o livro para ele, as mãos se tocaram. Foi um segundo, talvez menos, mas naquele toque passou uma corrente que nenhum dos dois conseguiu ignorar. Miguel não soltou a mão dela imediatamente.

(07:34) Isabel não puxou para trás. Ali, naquele celeiro que cheirava couro e feno, com a lua entrando pelas frestas das tábuas, dois mundos que nunca deveriam se tocar começaram a se entrelaçar de uma forma que ia contra todas as leis, escritas e não escritas, daquele Brasil de 1881. Um toque de mãos no celeiro, uma fronteira atravessada.

(07:57) Isabel, Miguel, Joaquim e Benedito estavam prestes a viver algo que podia custar a vida de todos eles. O Brasil de 1881 era uma sociedade que funcionava com base em linhas invisíveis, mas absolutas. Negro não olhava direto pros olhos de branco. Escravo não tocava a não ser para servi-la. E o que estava começando a acontecer na fazenda Santo Antônio era tão proibido, tão impensável, que nem tinha nome.

(08:22) Isabel tinha sido criada para acreditar que negros eram inferiores, que o lugar deles era servir. Mas as conversas com Miguel, Joaquim e Benedito tinham rachado aquela crença. Ela havia neles inteligência, sensibilidade, humanidade, tudo que tinha sido negado a eles pela sociedade. E mais que isso, ela sentia uma conexão que nunca tinha sentido com o marido.

(08:42) Com o coronel, o casamento era frio, mecânico, uma obrigação cumprida uma vez por mês quando ele estava sóbrio. Não tinha afeto, não tinha conversa, não tinha nada que lembrasse os romances que ela devorava escondida. Com aqueles três homens era diferente.

(09:01) As conversas duravam horas, os olhares começaram a carregar coisas que não eram ditas em voz alta. E Isabel, pela primeira vez na vida, se sentia vista de verdade, não como uma peça de decoração, não como um útero que devia gerar herdeiros, mas como uma pessoa completa, com ideias, desejos, medos. Miguel foi o primeiro.

(09:20) Naquela noite no celeiro, depois que as mãos se tocaram, ficaram ali parados se olhando. O coração de Isabel batia tão forte que ela tinha certeza que ele ouvia. Miguel tinha um conflito terrível no olhar. Desejo misturado com medo, ousadia misturada com a certeza de que aquilo era loucura. “A gente não pode”, ele disse, “mas não soltou a mão dela.

(09:39) Eu sei, Isabel respondeu, mas eu já não aguento mais viver numa vida que não me pertence. Foi Miguel quem deu o primeiro beijo, rápido, assustado, como quem rouba algo precioso e espera ser pego a qualquer segundo. Isabel ficou paralisada por um instante, processando o que tinha acontecido.

(10:02) Então, puxou ele de volta e beijou de novo, dessa vez sem pressa, sem medo. O que aconteceu naquela noite no celeiro foi uma revolução silenciosa. Dois corpos que a sociedade dizia que não podiam se tocar se entrelaçaram com uma urgência que vinha de anos de repressão, dela presa num casamento vazio, dele preso numa vida que não era dele.

(10:19) Mas Isabel não era de fazer as coisas pela metade. Nos dias seguintes, ela procurou Joaquim e Benedito separadamente. As conversas foram honestas, cruas. Ela falou sobre o vazio que sentia, sobre como pela primeira vez estava sentindo que existia de verdade.

(10:38) Falou que não queria enganar nenhum deles, que sentia conexão com os três de formas diferentes, mas igualmente intensas. A reação deles foi surpreendente. Em vez de ciúme ou possessividade, sentimentos que eram esperados dos homens brancos da época, houve compreensão. Os três viviam há anos juntos na cenzala. eram mais que amigos, eram irmãos de sofrimento.

(10:58) Tinham aprendido que sobreviver naquele sistema exigia união, não competição. E havia outra coisa. Todos os três entendiam que aquilo não era sobre propriedade. Isabel não estava se dando a eles, como as senhoras brancas faziam com escravos em abusos que eram comuns e silenciados.

(11:17) O que estava acontecendo ali era um acordo precário, perigoso, mas baseado numa escolha mútua que era rara naquele contexto. Joaquim foi o segundo. Aconteceu numa tarde em que ele estava consertando os móveis da biblioteca. As mãos dele trabalhavam a madeira com uma delicadeza que contrastava com a força do corpo. Isabel ficou observando, fascinada pela maneira como ele transformava pedaços brutos em algo belo.

(11:42) Quando ele terminou, ela se aproximou, tocou no móvel restaurado, depois tocou na mão dele. “Você faz coisas bonitas nascerem de pedaços quebrados”, ela disse. Joaquim olhou para ela com olhos que brilhavam. É o que eu queria fazer com minha própria vida. se pudesse. O beijo foi mais suave que o de Miguel, mais lento, cheio de uma ternura que doía de tão bonita.

(12:03) Benedito foi o último, mas não menos intenso. Aconteceu na cozinha depois que todos tinham ido dormir. Ele estava escrevendo uma das poesias dele. Isabel leu por cima do ombro. Era um verso sobre uma mulher que ele nunca tinha conhecido, mas que vivia na imaginação dele. Alguém que o visse como homem, não como propriedade.

(12:21) “Essa mulher existe”, Isabel disse baixinho. “Ela tá aqui na sua frente.” O que se seguiu foi uma mistura de paixão e delicadeza que deixou os dois tremendo. Nas semanas seguintes, estabeleceu-se uma rotina impossível e perigosa. Isabel se encontrava com os 13 momentos diferentes, sempre tomando cuidado para não levantar suspeitas.

(12:46) As mucamas achavam estranho assim a andar tanto pela propriedade de noite, mas não ousavam questionar. O que nenhum dos quatro percebeu no início é que aquela transgressão ia gerar consequências muito maiores do que eles imaginavam. Porque em junho daquele ano de 1881, Isabel percebeu que tinha atrasado.

(13:05) E quando os sintomas começaram, os enjoos matinais, a tontura, a sensibilidade nos seios, ela soube estava grávida. O problema é que ela não sabia de quem. Isabel grávida, três homens que podiam ser o pai e um marido que voltaria em semanas. A situação que já era impossível acabava de ficar mortal. Quando Isabel confirmou a gravidez, entrou em pânico, sentou na beirada da cama, olhando pro próprio ventre ainda plano. E pela primeira vez, desde que tudo tinha começado, sentiu o peso real do que tinha feito.

(13:34) O coronel Antônio tinha voltado de São Paulo havia uma semana. Ele mal tinha olhado para ela, como sempre. Dormira com Isabel uma única vez, mal, rápido, sem carinho, e depois voltará pros próprios aposentos. Tinha sido suficiente para criar uma dúvida, uma brecha. Isabel fez as contas. Podia alegar que a criança era do marido. As datas batiam, mais ou menos.

(14:00) Mas e se nascesse com traços que delatassem a verdade? Naquela época, quando o racismo científico estava no auge e se acreditava que traços raciais eram absolutos, uma criança mestiça seria impossível de esconder. Ela precisava contar pros três. Mas como e o que eles iam pensar? Aquilo mudava tudo.

(14:21) O que era um segredo íntimo, uma transgressão escondida, agora ia virar uma vida, uma evidência concreta. Isabel esperou uma noite sem lua quando a escuridão era completa. Pediu que os três se encontrassem com ela na casa de ferramentas, nos fundos da propriedade. Foi o encontro mais perigoso até então. Os três juntos com ela num lugar fechado. Se alguém descobrisse, não teria explicação possível. Eu tô esperando um filho”, ela disse sem rodeios, a voz tremendo.

(14:48) O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Miguel foi o primeiro a reagir, passando as mãos pelo rosto. Joaquim sentou numa pilha de tábuas, processando. Benedito ficou de pé, olhando para ela com uma mistura de medo e algo que parecia alegria. Uma alegria errada, fora do lugar, mas genuína. De quem? Joaquim perguntou: “Eu não sei.

(15:13) ” Isabel admitiu, “Pode ser de qualquer um dos três ou pode ser do coronel. Ele esteve comigo há algumas semanas.” A situação era absurda, até para padrões daquela relação já impossível. Miguel começou a andar de um lado pro outro, claramente calculando os riscos. Benedito perguntou se ela tinha certeza da gravidez. Joaquim permaneceu em silêncio, pensativo.

(15:37) “Se for uma criança branca, ninguém nunca vai desconfiar”, Miguel disse depois de alguns minutos. “Mas se nascer com traços, se for clara demais para ser só filha do coronel, mas escura demais para disfarçar”. Todos sabiam o que ele não disse.

(15:56) Isabel seria taxada de adúltera, provavelmente expulsa de casa, possivelmente morta pelo próprio marido. E os três seriam torturados até confessarem e depois executados em praça pública como exemplo. Tem uma solução. Joaquim falou devagar, como se estivesse montando um quebra-cabeça na cabeça. A senhora pode alegar que é filho do coronel? Ninguém vai questionar. Ele tá velho, mas ainda é capaz. E quando nascer, quando nascer, a gente vê.

(16:19) Isabel completou. Mas havia outro problema. O coronel já tinha filhos do primeiro casamento. Três homens que esperavam herdar tudo. Uma nova criança, especialmente um menino, mudaria a divisão da herança. Isso ia criar tensão, desconfiança. Os entetiados de Isabel já não gostavam dela. Achavam que ela tinha se casado por interesse.

(16:44) Nas semanas seguintes, Isabel fez o que qualquer mulher naquela situação faria. colocou uma máscara perfeita, começou a fazer comentários sutis sobre enjoos, sobre possíveis sintomas, deixou que as empregadas começassem a desconfiar. Quando o rumor chegou ao coronel, ele reagiu com indiferença disfarçada de satisfação.

(17:03) “Finalmente vai me dar um herdeiro”, ele disse, enchendo o copo de conhaque. Nem abraçou ela, nem demonstrou afeto. Era só mais uma tarefa cumprida. Mas Isabel teve que cortar completamente o contato com Miguel, Joaquim e Benedito. Era arriscado demais. As mucamas já coxixavam e qualquer proximidade podia levantar suspeitas. Os três entendiam, mas doía.

(17:28) Aqueles encontros tinham se tornado o único momento de vida real no mundo de faz de conta. Miguel voltou a ser só o tratador de cavalos. Joaquim continuou consertando móveis em silêncio. Benedito trabalhava na cozinha com coração apertado. Os três se olhavam de longe, se comunicando em olhares que diziam: “Aguenta firme e a gente sobrevive”. Gente, tá ficando cada vez mais intenso.

(17:51) Se você chegou até aqui, comenta aí embaixo o que você acha que vai acontecer. A criança vai nascer com que características? Como essa história vai terminar? Vamos conversando. A gravidez de Isabel foi tranquila fisicamente, mas um inferno psicológico. Cada dia que passava era mais um dia carregando a incerteza.

(18:16) Ela rezava ironicamente, ela que tinha começado a questionar tudo que tinha aprendido na igreja para que a criança nascesse o mais clara possível. Os meses foram passando, a barriga crescendo, o coronel se afastando ainda mais, como se a gravidez fosse algo sujo que ele preferia ignorar. Os entiados fazendo visitas cada vez mais frequentes, claramente preocupados com a herança, e os três homens trabalhando em silêncio, esperando. Foi numa noite de novembro, quando Isabel estava no oitavo mês, que algo aconteceu que mudou tudo.

(18:45) Ela tinha acordado com dores nas costas e desceu pra cozinha procurar um chá que aliviasse o desconforto. Benedito estava lá preparando o café da manhã do dia seguinte. Quando ele a viu, largou tudo e correu para ajudar. Você não devia ter descido sozinha”, ele sussurrou, segurando o braço dela. Foi só um momento de gentileza, um gesto humano no mundo desumano.

(19:08) Mas a mucama mais velha, dona Sebastiana, tinha visto da porta e mesmo que não tivesse ouvido o que foi dito, tinha visto o jeito como Benedito olhou para Isabel. Tinha visto a intimidade naquele gesto. Dona Sebastiana era escrava de ganho e tinha uma posição privilegiada na hierarquia da cenzala. era informante do coronel.

(19:29) Era através dela que ele sabia de tudo que acontecia na fazenda. E naquela noite ela decidiu que tinha visto algo que precisava ser relatado. O tempo estava acabando. A bomba estava prestes a explodir e Isabel nem imaginava. Uma mucama que viu demais, um segredo prestes a ser exposto. E Isabel, com 9 meses de gravidez, sem saber que o inferno estava por vir.

(19:52) Dona Sebastiana esperou o momento certo. Ela era inteligente, tinha sobrevivido décadas naquele sistema, aprendendo quando falar e quando calar. Sabia que uma acusação precipitada sem provas poderia custar a própria vida. Então ficou observando, colhendo detalhes, juntando migalhas de evidência.

(20:12) Ela notou que Benedito sempre sabia quando Isabel estava sozinha na biblioteca, que Joaquim consertava móveis incômodos que não precisavam de consertos sempre que o coronel viajava. que Miguel demorava mais do que necessário, cuidando dos cavalos nos horários em que Isabel costumava caminhar perto do estábulo.

(20:30) Mas era novembro e a escravidão estava com os dias contados, todo mundo sabia. Dona Sebastiana precisava garantir a própria sobrevivência no mundo novo que estava chegando. E a moeda de troca dela era informação. Num dia em que o coronel estava sório o suficiente para conversar, mas bêbado suficiente para ficar furioso, ela foi até ele. Coronel, perdoe a ousadia dessa escrava velha, mas tem algo que o senhor precisa saber sobre a Siná.

(20:55) O que ela contou foi uma versão distorcida, mas convincente, que tinha visto intimidades inadequadas entre Isabel e os três escravos, que achava muito estranho assim a passar tanto tempo sozinha com eles, que talvez o senhor devesse ficar atento sobre a paternidade da criança.

(21:14) O coronel ficou roxo de raiva, não pela possibilidade de traição em si, ele tinha três amantes na cidade e não escondia. A raiva era pela humilhação pública que aquilo representaria. Um coronel, homem de posses e respeito, ser traído pela própria esposa com seus escravos era pior desonra imaginável naquela sociedade. Mas ele era esperto. Não fez nada imediatamente. Esperou, observou e colocou outras pessoas para vigiar também.

(21:41) Isabel percebeu a mudança no ar. As mucamas ficaram mais distantes. O coronel a olhava de um jeito diferente, não com indiferença, mas com algo que parecia desprezo, misturado com curiosidade mórbida. Ela tentou avisar os três, mas estava sendo vigiada constantemente. Foi numa madrugada de dezembro que as dores do parto começaram.

(22:04) Isabel acordou sentindo a barriga endurecer em contrações. Chamaram a parteira, uma negra liberta que atendia os partos da região. O coronel estava viajando, ironicamente, tinha ido resolver negócios justamente para não ter que estar presente no nascimento. O trabalho de parto durou 14 horas. Isabel gritou, suou, sangrou. A parteira fazia o que podia, mas o bebê estava teimoso.

(22:29) Nas horas mais críticas, quando parecia que mãe ou filho não iam sobreviver, Isabel pediu para ver Miguel, Joaquim e Benedito. Disse que queria fazer as pazes antes de morrer. Uma desculpa que a parteira acreditou. Os três entraram no quarto, proibido para escravos homens, e ficaram ali do lado de fora do biombo, segurando as mãos dela enquanto ela gritava a cada contração.

(22:49) Foi a parteira quem permitiu. Ela tinha visto muita coisa na vida e sabia reconhecer amor de verdade quando via. Não importava as cores de pele envolvidas. Quando o bebê finalmente nasceu, foi um menino. A parte limpou, enrolou na manta e teve uma expressão estranha no rosto antes de entregar pra Isabel.

(23:10) A criança tinha pele morena clara, os olhos escuros, o cabelo que prometia ser crespo. Não era branca como se esperaria de filha do coronel com Isabel, mas também não era escuro suficiente para tirar todas as dúvidas. Naquela época havia mestiços claros, filhos de brancos e mulatas.

(23:30) Então ainda existia margem para dúvida, mas os traços do rosto eram inconfundíveis para quem conhecia os três homens. A parteira olhou para o menino, olhou pros três ali parados, olhou para Isabel e entendeu tudo. Não disse nada, mas seu silêncio falava volumes. Isabel segurou o filho contra o peito e chorou. Eram lágrimas de alívio por ter sobrevivido, de amor pelo bebê, mas também de terror, porque ela sabia que aquela criança era prova física da transgressão que tinham cometido. “Como vai chamar?” A parte perguntou.

(23:57) Francisco Isabel respondeu: “Era o nome do pai dela, morto anos antes, um nome tradicional que não levantasse suspeitas. Os três homens olharam pra criança com uma mistura de emoções impossíveis de descrever. Ali estava um pedaço deles, talvez numa vida que nunca poderia conhecê-los como pais. Ali estava o resultado de algo que tinha sido bonito, mas proibido.

(24:21) Ali estava a condenação ou a salvação de todos eles. Ainda não dava para saber. A parteira fez todo mundo sair, limpou Isabel, arrumou o quarto. Quando tudo estava apresentável, mandou chamar o coronel. Ele chegou dois dias depois, vindo direto da viagem, cheirando a fumo e cachaça. Olhou pra criança por um longo tempo. Isabel segurava a respiração.

(24:44) Francisco, nome de batismo ainda não oficial, dormia tranquilo, alheio ao drama que sua existência tinha causado. Tem os olhos da sua família, o coronel disse finalmente. Era mentira e todo mundo sabia, mas era mentira necessária. Nas semanas seguintes, estabeleceu-se uma paz falsa. O coronel aceitou o menino, mas com reservas.

(25:07) Tratava ele com a mesma indiferença que tratava Isabel. Osetiados fizeram visitas tensas, medindo novo herdeiro com olhares desconfiantes. Mas o coronel não tinha esquecido o que dona Sebastiana tinha dito. Estava só esperando o momento certo.

(25:27) E esse momento chegou numa tarde de janeiro, quando ele voltou para casa mais cedo que o esperado e viu pela janela da biblioteca Isabel amamentando Francisco enquanto Miguel consertava uma estante e os dois conversavam baixinho. Não era nada demais, só uma conversa. Mas o jeito como Miguel olhou pra criança, com uma mistura de ternura e dor, foi tudo que o coronel precisou ver. Naquela noite, ele mandou prender os três, acorrentou Miguel, Joaquim e Benedito no tronco, que ficava no centro da cenzala, e esperou o amanhecer para decidir o que fazer com eles. Os três homens acorrentados, Isabel, desesperada com

(25:59) bebê nos braços, e um coronel decidido a fazer justiça com as próprias mãos. O que começou como transgressão agora virava tragédia. O Brasil de 1881 não tinha lei que protegesse escravos de violência dos senhores. O coronel tinha direito de vida e morte sobre as pessoas que ele possuía.

(26:22) Mas ele era esperto demais para simplesmente matar os três sem antes ter certeza. Mandou buscar Isabel na madrugada. Ela desceu carregando Francisco, que chorava com fome. O coronel estava na sala de visitas, sentado na poltrona de couro, como se fosse um juiz. Tinha bebido, mas não estava completamente bêbado. Estava naquele ponto perigoso, onde a raiva fica mais controlada, mas mais cruel.

(26:43) “Senta”, ele ordenou. Isabel sentou, apertando o bebê contra o peito. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza que ele ouvia. “Eu sempre soube que você não me amava.” O coronel começou a voz baixa e perigosa. Não me importava. Casamento não é sobre amor, é sobre alianças.

(27:06) Mas você me fez de idiota, Isabel, me fez de palhaço na frente dos meus escravos. Eu não fiz nada, ela tentou, mas a voz tremeu. Não minta para mim, ele gritou se levantando. Francisco começou a chorar mais alto. Dona Sebastiana me contou. Eu vi com meus próprios olhos hoje. E essa criança? Ele apontou pro bebê: “Essa criança não tem nada de mim”.

(27:30) Isabel pensou em negar, mas estava cansada de mentir, cansada de ter medo. Então fez algo inesperado. Disse a verdade, você tá certo. Eu não te amo. Nunca amei. Você me comprou como se compra uma cadeira ou um cavalo. E esse casamento nunca foi nada além de um contrato. Então não venha falar de traição como se você fosse fiel, como se eu fosse mais que propriedade sua.

(27:56) O coronel ficou tão surpreso que não reagiu imediatamente. Ninguém nunca tinha falado com ele daquela forma, muito menos uma mulher. E o menino? Ele perguntou a voz gelada. É de qual dos três? Eu não sei, Isabel admitiu. Pode ser de qualquer um deles ou pode ser seu. As datas batem. Era um blef parcial.

(28:24) Ela sabia que provavelmente não era do coronel, mas a possibilidade, por menor que fosse, existia e era a única carta que ela tinha para jogar. O coronel deu uma risada amarga. Serviu outro copo de bebida, bebeu em gole único, serviu outro. Você sabe o que eu deveria fazer? Deveria te expulsar daqui, mandar você de volta pros seus pais em desgraça. Deveria matar os três ali no pelourinho como exemplo. É isso que a lei me permite fazer.

(28:50) Então faz, Isabel disse, encontrando uma coragem que não sabia que tinha. Mata eles, me expulsa. Mas antes, explica pros seus conhecidos, pros seus amigos do clube, pro padre, para todo mundo na cidade, porque você tá expulsando sua esposa e matando três escravos. Explica que é porque você suspeita que seu filho não é seu.

(29:10) Explica que você, coronel Antônio Pimentel, homem de posses e respeito, foi traído pela própria mulher. Era chantagem emocional e os dois sabiam. O coronel podia fazer o que quisesse legalmente, mas o peso social da vergonha era devastador. Naquela sociedade, aparências importavam mais que verdades. Um coronel traído era motivo de chacota, de perda de respeito, de diminuição de poder político.

(29:35) Ele ficou em silêncio por longos minutos, calculando. Finalmente falou: “Essa criança vai ser registrada como minha. Você vai continuar sendo minha esposa, vai aparecer em público comigo, vai manter as aparências e nunca, nunca mais vai chegar perto daqueles três. Isabel sentiu por dentro morrendo um pouco.

(30:00) E eles ela perguntou, referindo-se a Miguel, Joaquim e Benedito. Eles vão ser vendidos para bem longe daqui, para fazendas diferentes, de preferência em províncias diferentes. Nunca mais vão se ver, nunca mais vão te ver e nunca mais vão ver essa criança. Era cruel, mas não era morte. Isabel segurou o choro.

(30:23) Era o melhor desfecho possível numa situação impossível. Na manhã seguinte, um negociante de escravos chegou à fazenda. Era um homem gordo, suado, que cheirava fumo barato. Examinou os três como se fossem gado, olhando dentes, músculos, testando resistência. Isabel assistiu de longe, Francisco dormindo em seus braços. Os três olharam para ela uma última vez.

(30:46) Não havia acusação nos olhos deles, só tristeza e uma aceitação resignada. Sabiam que ela tinha feito o que podia. Sabiam que na hierarquia daquela sociedade cruel, ela tinha tão pouco poder quanto eles? Miguel foi vendido para uma fazenda de café em São Paulo, Joaquim para uma propriedade no interior do Rio de Janeiro, Benedito pro Nordeste para trabalhar numa usina de açúcar.

(31:13) Nunca mais se viriam, nunca mais saberam do filho que um deles, ou talvez os três, de alguma forma misteriosa, tinham ajudado a criar. Quando as correntes foram soltas e eles foram levados, Isabel segurou Francisco com mais força e sussurrou para ele uma promessa que sabia que era impossível de cumprir. Um dia você vai saber a verdade.

(31:33) Um dia você vai saber que foi amado antes mesmo de nascer por três homens que a sociedade dizia que não eram homens. Por uma mãe que desafiou tudo e que cada um de nós pagou um preço alto por essa ousadia. Miguel, Joaquim e Benedito separados para sempre. Isabel presa num casamento que virou prisão e Francisco crescendo sem saber a verdade sobre suas origens.

(31:53) Os anos que se seguiram foram de silêncio e aparências. Isabel continuou sendo a esposa do coronel, participando dos eventos sociais, indo à missa aos domingos, sorrindo quando necessário, mas por dentro estava vazia, como se tivesse deixado pedaços da alma espalhados pelo Brasil junto com os três homens. Francisco cresceu bonito e inteligente.

(32:14) A pele dele foi clareando com o tempo, fenômeno comum e mestiços, mas os traços permaneceram ambíguos o suficiente para manter a dúvida. Os cabelos eram crespos, mas algumas crianças brancas tinham cachos. Os olhos eram escuros, mas isso também era comum.

(32:34) A boca larga, o nariz ligeiramente achatado, dava para atribuir a genética diversa da família de Isabel. O coronel tratava o menino com indiferença disfarçada de disciplina. Nunca foi carinhoso, nunca foi cruel. Cumpria as obrigações de pai, pagava educação, roupa, comida, mas não tinha afeto. Francisco cresceu sentindo que havia algo errado, algo não dito, mas não sabia o quê.

(32:58) Isabel foi proibida de ensinar o filho a ler antes dos 7 anos. O coronel não queria que ele ficasse esperto demais. Mas nas noites em que o marido estava bêbado ou fora, ela lia para Francisco. Lia as mesmas poesias que Benedito costumava escrever, os mesmos livros que discutia com Miguel, as mesmas histórias que Joaquim contava sobre a África que ele nunca tinha conhecido, mas que vivia na memória ancestral. Em 1888, finalmente a abolição chegou.

(33:23) Isabel tinha 35 anos. sentou na varanda quando ouviu a notícia, olhando pro horizonte, se perguntou onde estariam os três, se ainda estavam vivos, se tinham conseguido comprar a liberdade antes da lei Áurea, se algum dia pensavam nela e no menino que pode ou não ser filho deles.

(33:43) A fazenda entrou em crise, como todas as outras. Sem mão de obra escrava, o sistema entrou em colapso. O coronel precisou contratar trabalhadores livres, pagar salários, negociar. ficou mais amargo, mais bêbado, mais violento com as palavras. Nunca bateu em Isabel, mas as palavras cortavam mais fundo que qualquer chicote. Francisco tinha 7 anos quando a abolição aconteceu.

(34:06) Viu os ex-escravos da fazenda saindo em grupos, alguns chorando de alegria, outros assustados com uma liberdade que não sabiam como usar. Perguntou pra mãe porque aquelas pessoas estavam indo embora. Isabel se ajoelhou na altura dele e falou baixinho, porque elas eram prisioneiras e agora são livres. Todo mundo merece ser livre, Francisco, lembra disso? O menino não entendeu completamente, mas guardou aquelas palavras. Os anos foram passando.

(34:35) Francisco cresceu num ambiente tenso, com pai que não demonstrava afeto e uma mãe que parecia sempre distante, presa em memórias que ele não conseguia acessar. Ele era inteligente demais para não perceber as fofocas sussurradas quando passava, os olhares curiosos das pessoas na cidade, as conversas que morriam quando ele entrava numa sala.

(34:53) Aos 15 anos, Francisco confrontou Isabel. As pessoas dizem que eu não sou filho do coronel, ele disse direto. Dizem que você teve um caso com escravos da fazenda. É verdade. Isabel podia mentir, devia mentir, mas olhou pro filho, esse menino que era tão parecido com os três homens que ela tinha amado e ao mesmo tempo tão único, e decidiu que ele merecia um pedaço da verdade. Eu não sei quem é seu pai biológico, Francisco.

(35:22) Pode ser o coronel, pode ser outro. Mas o que eu sei, o que eu tenho certeza, é que você foi desejado, foi amado antes mesmo de nascer. Independente de quem colocou você no mundo, você é meu filho e isso nunca, nunca vai mudar. Francisco processou aquilo em silêncio. Então perguntou: “Os homens, eles eram bons?” Os melhores que eu já conheci”, Isabel respondeu. E pela primeira vez em anos sorriu de verdade.

(35:53) O coronel morreu em 1895, disse Rose. Deixou a fazenda e os bens para Francisco paraa frustração dos filhos do primeiro casamento. Eles contestaram no tribunal, alegaram que Francisco não era filho legítimo, mas não tinham provas. O registro dizia filho de Antônio Pimentel e isso bastava legalmente.

(36:14) Com 17 anos, Francisco virou proprietário de terras e uma das primeiras coisas que fez foi procurar. Contratou investigadores, escreveu cartas, seguiu pistas. Queria encontrar os três homens que podiam ser seu pai. Levou anos, custou dinheiro, exigiu persistência. Mas em 1899 ele finalmente teve notícias. Francisco Adulto buscando respostas.

(36:40) Três homens espalhados pelo Brasil carregando memórias de uma época que parecia irreal e Isabel finalmente tendo a chance de fechar o círculo. Miguel tinha sido encontrado em São Paulo. Estava com 50 anos, trabalhava como ferreiro numa cidade pequena do interior. Tinha se casado, tinha três filhos, vivia uma vida simples, mas digna, finalmente livre.

(37:06) Quando recebeu a carta de Francisco pedindo para se encontrarem, ficou em silêncio por dias, sem saber o que responder. Joaquim estava no Rio de Janeiro, trabalhando como carpinteiro autônomo. Tinha prosperado um pouco. Tinha uma pequena oficina onde fazia móveis sob encomenda. Nunca tinha se casado. Quando a carta chegou, ele leu e releu tantas vezes que o papel ficou gasto nas dobras.

(37:28) Benedito foi o mais difícil de achar. Tinha voltado paraa África, não pra terra de seus ancestrais. que ele não conhecia, mas pro projeto de repatriação que alguns libertos tinham começado. Vivia numa comunidade de afro-brasileiros em lagos, na Nigéria, tentando reconstruir uma identidade que tinha sido roubada.

(37:48) A carta demorou meses para chegar, passou por várias mãos. Francisco decidiu que não ia esperar respostas por carta. com 21 anos e dono da própria vida, decidiu ir pessoalmente. Isabel, agora com 46 anos e finalmente livre do coronel, pediu para ir junto. A primeira viagem foi até São Paulo. Chegaram numa tarde de setembro de 1899.

(38:12) Depois de dias de trem, Miguel esperava na porta da pequena oficina de ferraria, as mãos ainda sujas de gracha. Quando viu Isabel descendo da carruagem, ficou paralisado. Ela tinha envelhecido, como todos. Os cabelos começavam a esbranquiçar, rugas se formavam nos cantos dos olhos.

(38:31) Mas para Miguel, ela continuava sendo aquela mulher que tinha conversado com ele sobre liberdade nas noites da fazenda. Sim. Ah, ele começou, mas Isabel cortou. Isabel, meu nome é Isabel. sempre foi. Miguel sorriu e naquele sorriso havia duas décadas de dor, mas também de cura. Então olhou para Francisco e seu coração quase parou.

(38:57) O menino, agora homem, tinha traços que podiam ser seus, mas também podiam ser de Joaquim ou de Benedito ou de nenhum deles. Você veio procurar respostas, Miguel disse, mas eu não sei se tenho as que você quer. Eu não vim procurar um pai, Francisco respondeu. Vim conhecer um homem que minha mãe me disse que foi bom, que foi corajoso, que ousou sonhar com liberdade quando isso podia custar a vida dele.

(39:20) Passaram três dias juntos. Miguel contou sobre os anos após ser vendido, sobre como tinha sobrevivido até a abolição, sobre como tinha reconstruído a vida. Falou sobre as noites em que pensava naquela fazenda em Minas Gerais, sobre a mulher e o menino que pode ou não ser dele.

(39:40) Falou sobre a culpa de ter seguido em frente, de ter constituído família, como se isso fosse uma traição à memória. Isabel pegou a mão dele e disse: “Você fez o que precisava fazer para sobreviver. Todos nós fizemos. A segunda viagem foi pro Rio de Janeiro. Joaquinhos recebeu na oficina, cercado pelo cheiro de madeira recém-cortada. Quando abraçou Isabel, chorou pela primeira vez em anos.

(40:02) Com Francisco, foi mais tímido. Mostrou ao rapaz as esculturas que fazia. Símbolos africanos misturados com elementos brasileiros, uma arte que contava histórias sem palavras. Eu sempre quis poder fazer isso, Joaquim disse, mostrando um painel entalhado que representava a travessia do Atlântico.

(40:22) Contar a verdade através da arte, porque a palavra escrita foi negada a nós por tanto tempo. Francisco ficou fascinado, pediu para aprender e nos dias que passaram ali, Joaquim ensinou o básico da marcenaria. Não era sobre ensinar um ofício, era sobre passar adiante um legado, uma conexão. A terceira viagem foi a mais longa e complicada.

(40:42) Pegar navio pro continente africano em 1900 era caro e arriscado, mas Francisco estava determinado. Isabel, por sua vez, tinha medo. Medo do que Benedito ia pensar dela. Medo de reabrir feridas que mal tinham cicatrizado. Chegaram a lagos numa tarde úmida e quente. A comunidade de afro-brasileiros os recebeu com curiosidade.

(41:07) Benedito tinha sido avisado, mas mesmo assim ficou chocado quando viu os dois descendo do barco. Ele estava mais magro, queimado de sol, os cabelos completamente brancos, apesar de ter apenas 44 anos. Usava roupas que misturavam estilo brasileiro e africano, como se tentasse unir duas identidades que a história tinha separado a força. O reencontro foi o mais difícil.

(41:27) Benedito tinha raiva, não de Isabel ou Francisco, mas do mundo que tinha feito tudo aquilo acontecer. raiva por ter sido arrancado da fazenda, separado dos irmãos de luta, impedido de ver crescer uma criança que talvez fosse dele. “Você tem direito de estar com raiva?”, Isabel disse: “Eu também tenho. Todos nós temos”.

(41:47) Benedito a olhou por um longo tempo, então tirou do bolso um papel velho, dobrado e redobrado tantas vezes que estava quase se desfazendo. Era uma das poesias que ele tinha escrito naquela época sobre uma mulher que o via como humano.

(42:05) Eu guardei, ele disse simplesmente, para não esquecer que por um momento no mundo que nos desumanizava, eu fui visto, eu fui amado. Francisco ficou 10 dias em lagos. Benedito lhe mostrou a comunidade, apresentou aos outros brasileiros que tinham voltado paraa África em busca de raízes, ensinou palavras em Yorubá, contou histórias que tinha ouvido dos mais velhos, histórias de resistência e sobrevivência. Na última noite, antes de voltarem pro Brasil, os quatro se sentaram numa praia.

(42:32) A lua cheia iluminava o Atlântico, o mesmo oceano que tinha trazido os ancestrais deles de África para Brasil acorrentados e que agora testemunhava aquele momento de cura mesmo que parcial. Eu nunca vou saber qual de vocês três é meu pai biológico, Francisco disse, e percebi que não importa, porque os três me deram algo mais importante que Gênes.

(42:54) Me deram uma história de resistência, de amor contra todas as probabilidades de humanidade num sistema que tentava destruir isso. Miguel, Joaquim e Benedito se olharam depois de 20 anos separados, depois de tudo que tinham vivido ali, estavam juntos de novo, mesmo que por pouco tempo.

(43:17) A gente devia ter morrido naquela fazenda”, Miguel disse: “A estatística, a história, tudo dizia que a gente não ia sobreviver, mas a gente sobreviveu e agora tem um menino, um homem, que carrega nossa história adiante.” Isabel, que tinha ficado em silêncio, finalmente falou: “Eu passei 20 anos me sentindo culpada. Culpada por ter desejado vocês, por ter posto todos em perigo, por não ter conseguido proteger ninguém.

(43:42) Mas olhando para trás agora, eu percebo, a gente fez o melhor que podia num sistema impossível. A gente criou algo bonito, mesmo que por pouco tempo. Gente, antes de eu finalizar essa história, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem histórias reais do Brasil que ninguém conta. E comenta aí embaixo o que você achou dessa história.

(44:04) Compartilha também, porque essas histórias precisam ser contadas. Francisco voltou pro Brasil diferente, vendeu parte da fazenda e usou dinheiro para financiar escolas para filhos de exescravos. Casou-se aos 25 anos com uma mulher mestiça para escândalo da sociedade mineira.

(44:23) Teve cinco filhos e para cada um deles contou a história completa, sem vergonha, sem mentiras. Isabel viveu até os 72 anos, passou os últimos anos da vida escrevendo, não publicou nada. seria impossível naquela época, mas deixou manuscritos detalhados contando a história completa.

(44:44) Esses manuscritos foram guardados pela família, passados de geração em geração, até chegarem aos dias de hoje. Miguel morreu em 1920, cercado pelos filhos e netos, homem livre numa terra que ainda carregava cicatrizes da escravidão. Joaquim viveu até 1925 e suas esculturas hoje estão em museus, reconhecidas como arte afro-brasileira importante.

(45:04) Benedito nunca voltou ao Brasil, mas manteve correspondência com Francisco até o fim da vida, morrendo em lagos em 1932. A história deles foi enterrada por décadas. Famílias tradicionais não gostam de esqueletos no armário, especialmente esqueletos que questionam a pureza racial que tanto valorizavam. Mas a verdade tem um jeito de vir à tona. Hoje, quando olhamos pro Brasil, vemos um país construído sobre essas histórias escondidas.

(45:29) histórias de encontros proibidos, de amores impossíveis, de resistências silenciosas. A história de Isabel, Miguel, Joaquim, Benedito e Francisco é uma entre milhões que aconteceram naquele período sombrio da nossa história. O que torna essa história especial não é o escândalo sexual.

(45:49) Isso, infelizmente, era comum, geralmente na forma de estupros de mulheres negras por senhores brancos. O que torna especial é que aqui houve escolha, consentimento, algo que se aproximava de igualdade no sistema baseado em desigualdade absoluta. Foi breve, foi, foi perigoso, mortalmente. Mudou o mundo? Não, mas mudou cinco vidas.

(46:11) E às vezes no mundo de injustiças sistêmicas, é isso que podemos fazer, criar pequenos momentos de humanidade, de conexão real, mesmo sabendo que o preço pode ser alto. Francisco morreu em 1954, aos 73 anos. No testamento deixou uma carta para ser aberta apenas em 20,50 anos depois da morte dele.

(46:36) Na carta escreveu: “Para meus descendentes, vocês carregam o sangue de quatro histórias diferentes. De uma mulher branca que ousou desafiar sua classe, de três homens negros que nunca aceitaram ser menos que humanos e de uma criança que foi fruto de um amor impossível. Não tenham vergonha disso.

(46:54) Nunca tenham vergonha, porque essa história, com todos seus erros e acertos, é uma história de resistência. E resistência é o que nos mantém vivos. A fazenda Santo Antônio não existe mais. Foi dividida, vendida, transformada em loteamento. Mas a história continua viva nos descendentes, nas memórias familiares, nos documentos que sobreviveram. O Brasil de 1881 não é tão distante quanto a gente gostaria de pensar.

(47:18) As estruturas que permitiam aquela sociedade deixaram cicatrizes que ainda dóem. Mas histórias como essa de pessoas que usaram ser humanas num sistema desumano nos lembram que sempre houve resistência, sempre houve amor, sempre houve pessoas dispostas a arriscar tudo por um momento de conexão verdadeira.

(47:38) E talvez seja isso que precisamos lembrar, que somos feitos dessas histórias complicadas, dessas verdades desconfortáveis, desses amores impossíveis que aconteceram mesmo assim. M.