O chicote estalou no ar úmido do Alabama como um trovão anunciando uma tempestade. Cada pessoa escravizada reunida no pátio da plantação Wallace prendeu a respiração, esperando pelo grito que sempre vinha.

O capataz Jones estava ali com o braço levantado, o suor manchando as axilas de sua camisa, seu rosto contorcido com aquela expressão peculiar de crueldade ansiosa que se tornara sua assinatura. O chicote de couro, três metros de couro de vaca trançado que ele mantinha oleado e flexível para esse propósito, pairou por um momento no ápice de seu arco.

E então caiu, atingindo minhas costas com um som de tiro de pistola, rasgando o algodão fino da minha camisa de trabalho e mordendo profundamente a carne que já conhecia a dor. Mas nunca neste contexto. Nunca com este significado.

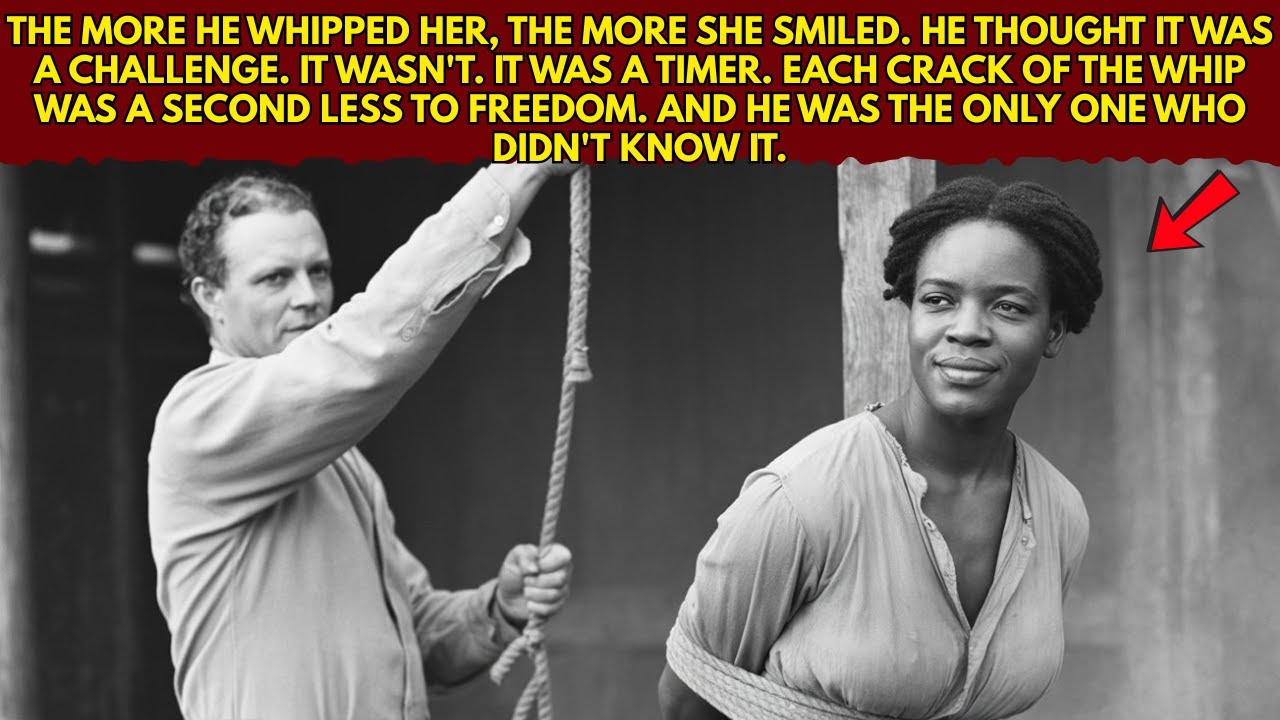

O impacto tirou o ar dos meus pulmões, enviou fogo por cada nervo e fez minha visão embaçar. Mas eu não gritei. Em vez disso, virei a cabeça o máximo que as cordas permitiram, olhei diretamente para Jones – para seus olhos azuis e lacrimejantes que nunca haviam mostrado misericórdia – e sorri.

Não um sorriso forçado de desafio disfarçado de dor. Mas um sorriso genuíno, calmo e sabedor que dizia claramente: “Você pensa que está me punindo, mas não tem ideia do que realmente está acontecendo aqui. Você pensa que tem poder, mas em doze horas você entenderá o quão impotente sempre foi.”

O rosto de Jones passou por uma série de expressões: surpresa, confusão, raiva e algo que poderia ter sido medo. Em quinze anos como capataz, ele tinha visto todas as reações. Mas nunca, nem uma única vez, vira alguém sorrir para ele como se soubesse de um segredo que o destruiria, como se estivesse contando as horas para algo que ele não podia impedir.

Isso o perturbou. Afronta ele entendia; era previsível. Mas aquele sorriso calmo que sugeria que seu mundo estava prestes a mudar, ele não tinha estrutura para compreender. Então, ele fez o que homens como ele sempre fazem: aplicou mais violência.

O segundo golpe veio mais forte, o chicote envolvendo-se parcialmente no meu torso. A dor era extraordinária. O sangue começou a fluir, encharcando minha camisa rasgada. Mas eu estava me preparando para este momento há mais de um ano. Eu sabia que a fase final do plano exigiria que eu suportasse a punição pública sem desmoronar, sem comprometer o que estava prestes a acontecer.

Minha mãe me ensinou essa habilidade quando eu era jovem: “Seu corpo vai doer… mas sua mente, seu espírito, pode ir para outro lugar, um lugar seguro, onde eles não podem tocar. Você aprende a fazer isso, e sobrevive a coisas que quebrariam outras pessoas.”

Enquanto Jones me chicoteava repetidamente, eu fui para aquele lugar. Eu senti a dor, mas não deixei que ela ofuscasse a certeza que vivia no meu cerne: eu havia planejado, coordenado com 33 pessoas, e esta noite, em poucas horas, caminharíamos todos para a liberdade.

E sorri novamente, mais amplamente desta vez, e disse baixinho, minha voz firme apesar da agonia: “É só isso que você tem?”

As palavras atingiram Jones mais forte do que qualquer golpe físico. Seu rosto empalideceu sob o bronzeado perpétuo. Ele recuou involuntariamente.

Para os 33 que sabiam, o meu sorriso não era loucura ou coragem pessoal. Era um sinal. Um sinal puro, simples e inconfundível que significava: hoje, esta noite, liberdade. Tudo pelo que trabalhamos está prestes a acontecer.

Meu nome é Esther, e tenho 30 anos. Nasci escravizada na plantação de algodão Wallace, no Alabama central. Por 30 anos, aprendi a parecer exatamente o que os brancos esperavam: uma trabalhadora do campo confiável, mas não notável. Eu cultivei essa aparência deliberadamente. Eu havia aprendido que aqueles que chamavam a atenção pela inteligência ou pela força eram os que mais sofriam. Os comuns eram ignorados.

Por baixo dessa superfície cuidadosamente mantida, eu era algo muito diferente. Eu era a herdeira da minha avó, Abena, uma Akan trazida da África Ocidental. Abena havia carregado consigo o conhecimento cultural de seu povo, incluindo um sistema sofisticado de comunicação através de têxteis.

Na cultura Akan, o tecido era uma linguagem. Padrões, cores e desenhos específicos transmitiam significados, contavam histórias.

Quando Abena recebeu permissão para fazer colchas – algo que seus captores viam como trabalho inofensivo de mulher para criar roupa de cama – eles não tinham ideia de que estavam permitindo a preservação de um sistema de comunicação que seria usado para coordenar uma das fugas em massa mais bem-sucedidas da história do Alabama.

Minha avó ensinou a minha mãe, Sarah, a ler e criar os padrões: a Estrela do Norte que apontava para a liberdade; a Roda de Carroça que significava “prepare-se para viajar”; a Cabana de Troncos que indicava casas seguras; o Ganso Voador que indicava orientação direcional.

Minha mãe me ensinou a filosofia por trás disso: a resistência nem sempre se parece com rebelião. Que a paciência e o planejamento podem alcançar o que a violência não consegue.

“Eles pensam que somos simples,” minha mãe me disse. “Eles não veem as camadas por baixo. Eles pensam que isso é tudo o que somos.”

Aprendi não apenas as colchas, mas também outros sistemas. Velho Samuel me ensinou a usar marcadores naturais: entalhes em árvores e arranjos de pedras. Ruth, uma fabricante de cordas, me mostrou como nós atados em sequências específicas podiam transmitir informações complexas sobre tempo e números. Meu marido, Isaiah, me ensinou como os spirituals carregavam informações codificadas, instruções práticas disfarçadas de anseio religioso.

Eu teci todos esses fios em algo coeso, sofisticado o suficiente para coordenar uma ação complexa, mas permanecendo invisível.

O planejamento para o que se tornaria a fuga de 33 pessoas começou em julho de 1856. O gatilho foi a venda da minha filha mais velha, Hannah, uma criança de 10 anos levada para a Geórgia sem aviso, tirada dos meus braços.

Eu não podia salvar Hannah. Mas eu podia garantir que meus filhos restantes, Caleb e Sarah, crescessem livres. Eu podia salvar o máximo de pessoas possível da crueldade diária. E eu podia punir Wallace e Jones tirando o ativo mais valioso deles: o trabalho roubado.

Comecei a recrutar com cuidado, abordando as pessoas individualmente, avaliando sua vontade de arriscar tudo e sua capacidade de manter a disciplina. Procurei por aqueles que haviam perdido a família e que traziam habilidades úteis.

Em junho de 1857, eu tinha 33 pessoas no total. O número final que decidi com base na logística e segurança.

O trabalho real começou: ensinar os sistemas de comunicação, preparar mental e fisicamente, e mapear as rotas e os esconderijos de suprimentos.

As Colchas eram a fundação, penduradas em locais específicos para transmitir informações de navegação ou tempo.

As Marcas de Árvore, que eu fazia enquanto colhia ervas, eram códigos invisíveis no tronco: três cortes paralelos significavam “seguro para prosseguir”; um círculo significava “ponto de encontro”.

Os Nós de Corda indicavam datas e horários, usando nós de marinheiro em sequências específicas.

As Músicas (Spirituals) carregavam instruções: “Steal away to Jesus” (Roubar para Jesus) era sobre se preparar para literalmente fugir.

Em agosto de 1857, tudo estava pronto. Os suprimentos (comida, água, roupas quentes) estavam escondidos. Eu havia feito contato com a Ferrovia Subterrânea (Underground Railroad) para o nosso primeiro esconderijo seguro a 30 milhas ao norte.

A única questão era quando ir. Eu precisava da combinação certa de circunstâncias: tempo que cobrisse nossos rastros e mantivesse as patrulhas dentro de casa.

O chicote forneceu o sinal. Eu vinha criando oportunidades para isso há semanas, pequenos atos de insubordinação para irritar Jones. E naquela manhã, depois de eu ter respondido depois de quebrar uma enxada cara, Jones mordeu a isca perfeitamente. Ele me ordenou que fosse amarrada ao poste.

O décimo golpe veio. Jones parou, jogou o chicote no chão e se afastou, o rosto contorcido de confusão e algo que parecia medo. A multidão estava silenciosa, mas meus 33 sabiam.

Isaiah e Ruth me carregaram de volta para a cabana. “Esta noite,” sussurrou Isaiah.

Eu assenti. Agora, segura e privada, eu podia me permitir sentir a dor excruciante. Mas em menos de doze horas, eu estaria livre, e isso fazia tudo valer a pena.

A chuva que eu havia previsto com base nas nuvens e no vento começou no horário, intensificando-se em um aguaceiro. Perfeitas condições.

Às 23h45, levantamos. Isaiah me ajudou a vestir as roupas escuras e sapatos resistentes que havíamos preparado. Nossos filhos, Caleb e Sarah, de oito e seis anos, se vestiram em silêncio e com eficiência.

Saímos da cabana na escuridão encharcada de chuva. A tempestade era tão pesada que a visibilidade era quase nula. Movíamos-nos com propósito, caminhando para o primeiro ponto de encontro: o grande carvalho na borda dos campos de algodão.

À meia-noite exata, 14 pessoas já estavam lá. Cumprimentos silenciosos, verificações rápidas. Não corremos; caminhamos com propósito, com a camuflagem mais eficaz: parecendo pertencer ao lugar, mesmo no meio da noite, durante uma tempestade.

No segundo ponto de encontro, um celeiro desabado, o restante estava esperando. 33 no total. Ninguém foi pego. Ninguém desistiu. Nenhum alarme foi disparado. A primeira fase do plano foi executada perfeitamente.

Entramos na floresta. Cruzamos oficialmente a linha de escravizados para fugitivos. Mas aqui as nossas vantagens começaram a ficar claras, pois eu havia mapeado cada trilha e cada esconderijo de suprimentos.

Caminhamos em formação, seguindo o plano que eu havia traçado: homens fortes na frente e na retaguarda; famílias no centro; pessoas com conhecimento especializado distribuídas.

A 10 milhas na floresta, paramos no nosso primeiro esconderijo: um barril enterrado que continha carne seca, água, sapatos e remédios. Desenterramos e distribuímos o conteúdo. Ninguém lutou ou acumulou. Todos agiram exatamente como havíamos praticado.

Ao amanhecer, havíamos percorrido 15 milhas. Escondemo-nos em uma depressão natural, esperando o dia passar. Sem fogo, sem vozes altas. Apenas 33 pessoas, juntas, com a certeza de que a estrada para a liberdade, embora longa, estava aberta.

A descoberta da fuga veio ao amanhecer, quando 33 nomes não apareceram para a assembleia matinal.

Jones, o capataz, ficou pálido. Ele voltou mentalmente àquela chicotada, ao meu sorriso. Agora ele entendia: o sorriso não era desafio. Era vitória alcançada antes mesmo que ele soubesse que estava em uma batalha.

O prejuízo financeiro para Wallace foi uma catástrofe. Mas o dano psicológico foi o pior. A fuga coordenada provou que os escravizados podiam organizar operações complexas bem debaixo do nariz de seus senhores. O controle era uma ilusão.

Jones ficou obcecado em decifrar o código das colchas, dos entalhes e dos nós. Ele nunca descobriu, porque eram múltiplos sistemas sobrepostos, significativos apenas para nós.

Nosso grupo fez um progresso constante para o norte. Viajamos à noite, escondidos em celeiros e cavernas durante o dia. Fomos guiados pela Ferrovia Subterrânea. Enfrentamos rios cheios, cachorros de caça e patrulhas.

Na terceira noite, chegamos à fazenda Harper, nosso primeiro esconderijo seguro. Fomos alimentados, tratados e recebemos informações sobre rotas seguras.

Eu dividi o grupo em seis unidades menores para as fases seguintes da jornada.

Seis semanas após deixarmos a plantação Wallace, exaustos e magros, mas vivos, cruzamos a fronteira com o Canadá.

Nossos pés tocaram o solo canadense, e nos tornamos legalmente livres. Não mais fugitivos, não mais propriedade. 33 pessoas. 33 por 33.

Eu chorei pela primeira vez desde aquela noite, não de tristeza, mas da realidade esmagadora. Éramos livres.

Eu soube que todos os seis grupos haviam chegado com sucesso ao Canadá.

As consequências no Alabama foram sentidas: Wallace vendeu a plantação com grande prejuízo e faliu. Jones foi demitido, obcecado, e morreu na pobreza, nunca decifrando o sistema de comunicação.

Eu vivi para contar a história. No Canadá, tornei-me professora. Caleb e Sarah cresceram livres, tiveram educação.

O Sorriso da Liberdade tornou-se uma lenda nos círculos abolicionistas. A imagem de uma mulher sorrindo sob o chicote porque sabia que o poder de seu algoz já estava quebrado.

Morri em 1897, aos 70 anos, em Ontário. Meu momento de maior orgulho permaneceu aquela noite de agosto, quando 33 pessoas caminharam para a liberdade. Provamos que a inteligência e a organização poderiam derrotar o sistema mais opressor.

E o símbolo permaneceu sendo o sorriso. O sorriso que transmitiu a vitória antes que Jones entendesse que havia uma batalha. A prova de que a resistência mais eficaz é muitas vezes a mais silenciosa.