Le dernier instant de Carlos – Le roi du rire piégé sous l’ombre de Dolto

Il était le rire de la France, la bonne humeur incarnée dans un corps de colosse vêtu de chemises hawaïennes. Carlos, avec sa barbe foisonnante et ses chansons entêtantes comme “Big Bisou” ou “Rosalie”, a été pendant des décennies la bande-son de l’insouciance et des étés joyeux. Pourtant, le 17 janvier 2008, lorsque la nouvelle de sa mort à 64 ans est tombée, elle a révélé une vérité bien plus complexe. Derrière le personnage public, ce “clown tendre” que tout le monde croyait connaître, se cachait un homme pétri de doutes, un être en quête perpétuelle d’amour dont la vie fut une tentative désespérée de combler un vide existentiel.

Pour comprendre la fêlure de Carlos, il faut remonter à ses origines, à son nom de naissance : Jean-Chrysostome Dolto. Un nom qui pèse lourd, car il est le fils de l’une des figures intellectuelles les plus importantes du XXe siècle, la célèbre psychanalyste Françoise Dolto. Grandir à l’ombre d’une telle mère n’a rien d’ordinaire. Dans le foyer des Dolto, on décortique les âmes, on analyse les rêves, mais on peine peut-être à voir les blessures simples et évidentes. Le jeune Jean-Chrysostome se sent différent, hors norme. Pour exister face à cette mère brillante et à un père médecin, il trouve une parade : le bruit. Le rire devient son arme, son refuge, sa manière d’attirer l’attention et de se faire une place.

Cette stratégie de l’exubérance va définir toute sa vie. Après des études de kinésithérapie, il est rapidement happé par le tourbillon des années yéyé. Il devient le secrétaire particulier de Sylvie Vartan, son homme de confiance, son “gorille” protecteur. Il fréquente Johnny Hallyday, Michel Sardou, et toute la bande du “Swinging Paris”. C’est dans ce milieu qu’il se réinvente. Jean-Chrysostome Dolto s’efface pour laisser place à “Carlos”, un pseudonyme choisi en hommage au percussionniste Carlos “Patato” Valdés. Il se crée un personnage sur mesure, celui du bon vivant, du rigolard sympathique, du boute-en-train infatigable.

Le succès est fulgurant. Dans les années 70 et 80, Carlos est partout. Ses chansons, simples, légères et terriblement efficaces, deviennent des hymnes populaires. “Tout nu et tout bronzé”, “La Cantine”, “Le Tirelipimpon”… Il incarne une France décomplexée, joyeuse, qui ne se prend pas au sérieux. Il utilise l’autodérision comme un bouclier, désarmant par avance les critiques qui pourraient le taxer de vulgarité ou de simplicité. Il est le roi des émissions de variétés, le confident des après-midis télévisées, l’ami public numéro un.

Mais en coulisses, la solitude le ronge. Plus le personnage de Carlos grandit, plus l’homme Jean-Chrysostome se sent écrasé. Cette joie de vivre qu’il affiche en permanence est un rôle épuisant. Le rire est une prison dorée qui l’empêche de montrer sa vulnérabilité, ses angoisses, ses peines. Il est aimé pour ce qu’il représente, mais se sent profondément seul dans ce qu’il est vraiment.

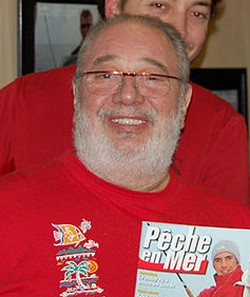

Avec le temps, les modes changent. Les années 90 et 2000 sont moins tendres avec son personnage. Sa popularité s’érode, les amis de la première heure disparaissent, et Carlos se retrouve de plus en plus isolé. C’est à ce moment-là qu’il tente de se réinventer, de montrer une autre facette de lui-même. Passionné par la mer et la pêche au gros, il se lance dans la réalisation d’une série de documentaires, “Le Gros Homme et la Mer”. Loin des studios télé, il parcourt le monde, une caméra à la main, pour partager sa passion. C’est une bouffée d’oxygène, une tentative de se retrouver, de prouver qu’il est plus que le chanteur de “Big Bisou”. C’est une quête de sens, celle de l’homme qui, enfin, se permet d’exister en dehors de son personnage.

Puis la maladie frappe. Un cancer du foie, diagnostiqué tardivement. Fidèle à sa pudeur, Carlos choisit de garder le secret. Il ne veut pas de la pitié, refuse de montrer sa faiblesse. Lui qui a passé sa vie à faire rire ne veut pas inspirer la tristesse. Il affronte la maladie avec un courage silencieux, se retirant peu à peu de la vie publique. Sa fin est à l’opposé de ce que fut sa carrière : discrète, presque effacée. Pas de grand communiqué, pas d’hommage national vibrant. Le clown a tiré sa révérence sur la pointe des pieds.

La mort de Carlos a laissé un vide, celui d’un rire qui semblait éternel. Mais elle a surtout révélé la complexité d’un homme qui a transformé ses blessures en chansons légères, sa solitude en fête populaire. Il a été le miroir d’une France qui voulait croire au bonheur simple, mais son histoire est celle, universelle et poignante, de la quête d’amour et de reconnaissance. Il a laissé derrière lui une “empreinte douce”, celle d’un géant fragile dont le rire, suspendu dans le temps, résonne encore comme un écho de sa profonde humanité.