O que os civis franceses pensaram quando a Grã-Bretanha continuou a lutar sozinha após a rendição da França

22 de junho de 1940. A floresta de Compiègne. O cenário é deliberadamente teatral. Adolf Hitler ordenou que os oficiais franceses se reunissem num vagão específico — o mesmo vagão onde a Alemanha foi forçada a assinar a sua rendição humilhante em 1918. O ar é abafado. O simbolismo é esmagador. Em minutos, a tinta seca no armistício. A Terceira República, uma potência global com um dos maiores exércitos da Europa, deixa de existir como entidade livre.

Os números são catastróficos. Seis semanas de blitzkrieg deixaram 90 000 soldados franceses mortos e 60 000 civis abatidos nas estradas. Dez milhões de pessoas — um quarto da população — estão a fugir para sul, num êxodo sem precedentes na história do continente. A lógica do momento é absoluta: a máquina de guerra alemã é imparável. Em seis semanas, fez o que o Kaiser não conseguiu em quatro anos. Para os marechais franceses, para os políticos e para o cidadão comum em Paris, a guerra acabou. A Europa é alemã. Continuar a lutar não é apenas impossível — é, aos seus olhos, um pecado contra a sobrevivência do povo francês.

Mas então, uma voz atravessa o Canal da Mancha. Winston Churchill, um homem que muitos no governo francês consideram um bêbedo e belicista, vai à rádio e anuncia algo que contraria toda a lógica militar de 1940: a Grã-Bretanha lutará sozinha. Nas ruas ocupadas de Paris, agora cobertas de suásticas, nas aldeias incendiadas da Normandia e na zona livre do sul, superlotada e caótica, os civis franceses ouvem esta notícia. E a sua reação não é aquela que os livros de história contam. Não aplaudem em segredo. Não celebram automaticamente a determinação britânica. Quando abrimos os diários, as cartas e os relatórios policiais daquela semana específica de junho de 1940, descobrimos algo muito mais complexo, mais amargo e profundamente chocante.

Para compreender o que acontece a seguir, é preciso compreender como era a “sanidade” em 1940. Para o cidadão francês médio, olhando para o canal, a recusa britânica em render-se não parecia bravura — parecia loucura.

Considere-se Simone de Beauvoir. Aos 32 anos, sentada num café parisiense já não seu, agora cheio de oficiais alemães a beber vinho e a pagar com moeda de ocupação, ela abre o diário. Ela, intelectual que entende a história, confessa um alívio vergonhoso. Porquê? Porque os bombardeiros Stuka deixaram de gritar, a artilharia deixou de troar, e os jovens da sua geração deixaram de morrer. Humilhante como é, o armistício comprou-lhes a vida. Mas então ela ouve as notícias de Londres: a Grã-Bretanha recusa negociar. Sente-se inspirada? Não. Escreve: “Os ingleses são loucos”.

A sua lógica é fria. A França tinha o melhor exército terrestre da Europa — e desmoronou. A Grã-Bretanha tem uma pequena força expedicionária que fugiu sem artilharia pesada. A Luftwaffe controla os céus. Os Panzer preparam-se para virar as torres em direção à costa. Para Beauvoir e para milhões de parisienses, a decisão britânica não é heroica — é um delírio. Ela prevê, como os generais alemães, uma invasão da Grã-Bretanha em três semanas. E se a Grã-Bretanha lutar durante três semanas para depois ser esmagada, para quê prolongar a morte e a destruição?

Esta é a primeira camada da reação francesa: exaustão absoluta.

No sul, em Lyon, a reação é mais visceral. Uma mulher — o nome perdido nos arquivos — escreve à irmã na América: “Os britânicos fugiram. Deixaram-nos sozinhos diante dos alemães. E agora dizem que vão continuar a lutar. Que lutem. Nós já tivemos o suficiente”. Para muitos franceses, Dunquerque foi traição, não milagre. Viram 338 000 soldados serem evacuados — sim, incluindo 123 000 franceses — mas a perceção era abandono. “Os ingleses lutarão até ao último soldado francês”, dizia uma piada amarga em Marselha e Vichy.

Mas nem todos pensam assim. Na Bretanha, Jean-Marie Cervello, pescador, olha para o canal. Dois filhos desapareceram na confusão da derrota. Quando ouve Churchill jurar lutar nas praias, sente algo raro em 1940: esperança. “Se os ingleses continuam, isto ainda não acabou. Talvez os rapazes regressem.” Para famílias de 2 milhões de prisioneiros de guerra franceses, a continuação da guerra britânica mantém viva a única hipótese de reencontro.

À medida que o verão se transforma em outono, algo muda. Os jornais anunciam que Londres cairá. Os noticiários alemães mostram destruição. Mas as semanas passam — e a Grã-Bretanha continua de pé. A invasão é adiada e depois cancelada. Em Paris, um padeiro, Henri, fecha as janelas à noite, cobre o rádio com um cobertor e sintoniza a BBC: “Ici Londres…”. Ouve vitórias da RAF. Sabe que pode ser propaganda, mas vê soldados alemães nervosos nas ruas. “Talvez os ingleses não estejam acabados.”

Este é o momento em que a narrativa da inevitabilidade se quebra.

A partir daí, a opinião francesa fragmenta-se: classe social, política, medo, esperança, vergonha e orgulho misturam-se perigosamente.

Alguns veem Churchill como o último guardião da liberdade. Outros veem a Grã-Bretanha como responsável por prolongar o sofrimento. E muitos sentem as duas coisas ao mesmo tempo.

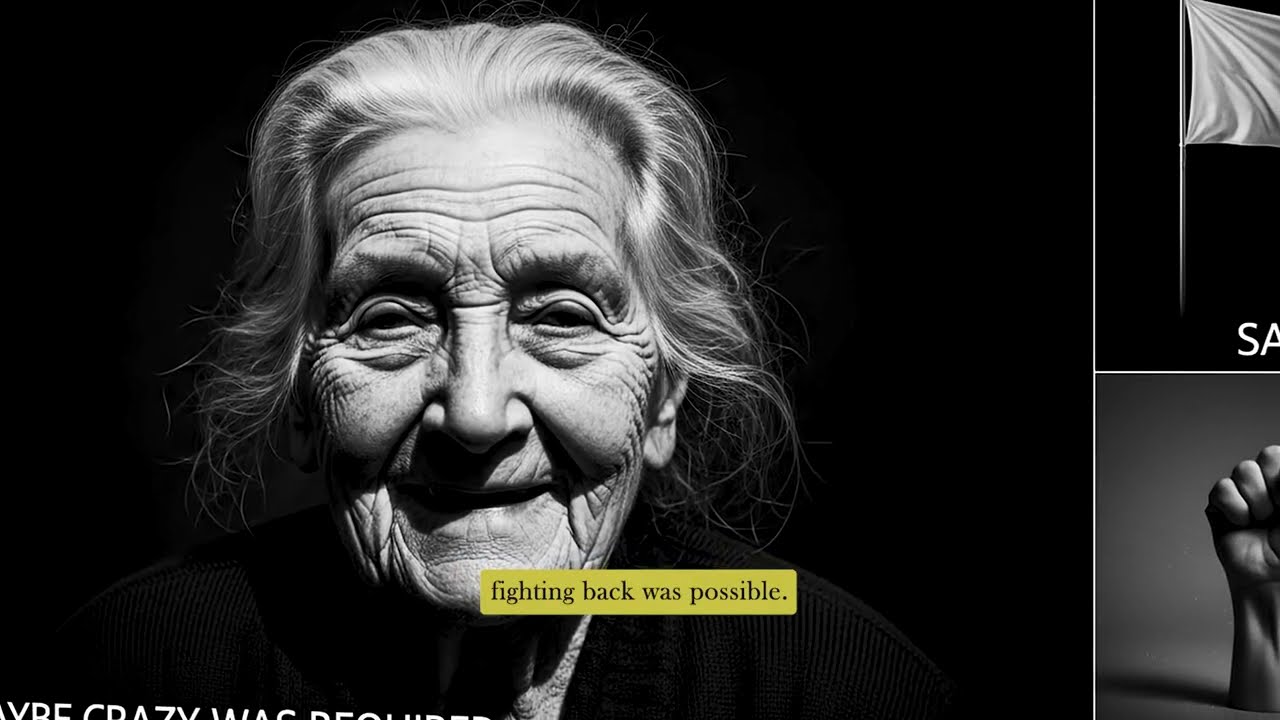

Por fim, uma idosa da Provença, entrevistada em 1945, resume a verdade:

“Em 1940, pensei que os ingleses eram loucos. Pensei que todos morreríamos. Mas, no fundo, pensei que talvez era precisamente de loucura que precisávamos. A sanidade era render-se. A loucura era ter esperança. E precisávamos de esperança.”