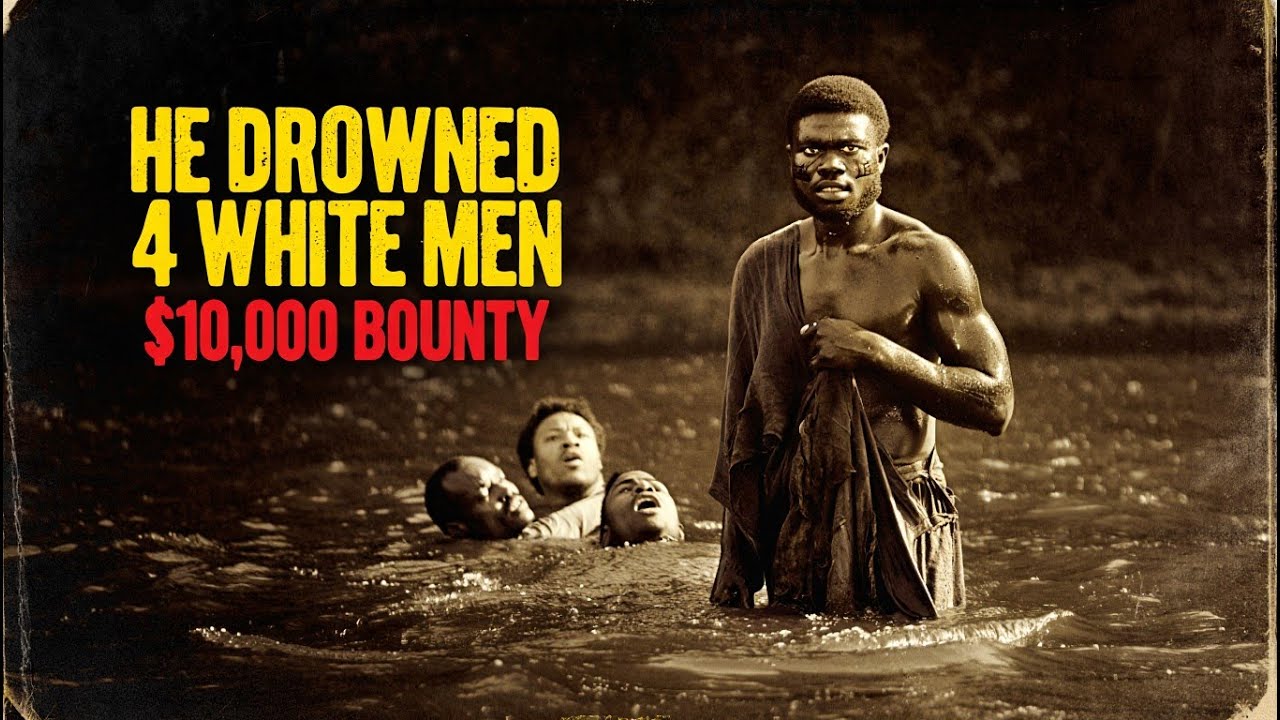

Manuel, do Mississippi, que afogou o patrão e seus três filhos no rio Yazoo, 1856.

I. O Rio Que Se Lembrava

Na manhã de 5 de julho de 1856, o rio Yazoo corria pesado e lento, obstruído por lama e silêncio. Um pescador chamado Elijah Turner foi o primeiro a notar algo preso entre os juncos. O que ele viu o fez largar a vara e cambalear para trás, na correnteza.

Quatro corpos brancos.

Seus rostos estavam pálidos e inchados. Suas bocas estavam abertas como se estivessem gritando, cheias de lodo do rio. Seus olhos fitavam o céu cinzento do Mississippi. Quando a correnteza os virou, a luz do sol iluminou o dourado dos botões de punho e o tênue brilho dos coletes de seda.

Ao meio-dia, a notícia se espalhou pelo Condado de Warren como fogo em palha seca: o senhor Edmund Blackwood e seus três filhos estavam mortos. O patriarca da Fazenda Blackwood — uma das maiores propriedades produtoras de algodão no Delta do Yazoo — havia desaparecido. Sem roubo. Sem testemunhas. Apenas o rio.

Mas todos os homens e mulheres que viviam naquela terra conheciam um nome antes mesmo de o xerife o pronunciar em voz alta.

Manuel.

O barqueiro.

II. O Reino do Algodão

Em 1856, o Mississippi era o estado mais rico da União — sua riqueza não provinha do ouro, mas do algodão e da carne humana. A Fazenda Blackwood se estendia por mais de 1.600 hectares de solo fértil do delta, um mundo de colunas brancas, sangue e hipocrisia.

Os Blackwoods representavam tudo o que o Sul celebrava. Edmund, o patriarca, cinquenta e dois anos, alto, cabelos grisalhos, olhos como gelo polido. Suas mãos eram macias pelo vinho e pelos livros de contabilidade, mas fortes o suficiente para segurar um ferro de marcar. Cada escravo na plantação carregava suas iniciais — EB — marcadas a fogo na pele abaixo da omoplata direita.

Ele mantinha registros precisos: nascimentos, mortes, preços pagos, descendentes gerados. A propriedade era medida em batimentos cardíacos.

Edmundo tinha três filhos. Thomas, de vinte e oito anos, era o mais cruel. Ele aplicava a disciplina com a precisão de um sádico. O pelourinho nos alojamentos dos escravos era o seu altar; os gritos, os seus cânticos.

Henry, de vinte e dois anos, era o matemático da miséria. Ele administrava o que chamava de “programa de reprodução”, rastreando os relacionamentos humanos como se estivesse gerenciando a genética do gado.

E William, de dezesseis anos, era o pior tipo de herdeiro — a criança que imita a crueldade antes de entender seu significado. Ele já havia matado duas vezes, ambas “acidentes” minimizados pela influência de seu pai.

Sua mãe, Prudence, e sua irmã, Margaret, moravam na casa grande, frequentando eventos sociais da igreja e ações beneficentes. Elas conversavam sobre a graça enquanto jantavam comida preparada por pessoas que não eram gratuitas.

A família governava 287 homens, mulheres e crianças escravizados.

Entre eles, um homem transitava entre dois mundos — o barqueiro que ligava a plantação a Vicksburg, remando pelo rio Yazoo com algodão, suprimentos e passageiros. O único homem em quem se confiava para lidar com o poder sombrio do rio.

O nome dele era Manuel.

III. O Barqueiro

Manuel nascera em Angola. Antes das correntes, antes do navio, antes da travessia do Atlântico que durou três meses e ceifou centenas de vidas. Ele ainda carregava tênues cicatrizes tribais nas bochechas — marcas de identidade outrora sagradas, agora reduzidas à curiosidade.

Ele tinha doze anos quando os traficantes de escravos chegaram. Aos quatorze, foi vendido em Charleston por oitocentos dólares a um homem chamado Edmund Blackwood.

Na plantação, a força de Manuel e sua incrível habilidade para nadar o destacavam. Os escravos raramente tinham permissão para se aproximarem de águas profundas; nadar era visto como uma ameaça. Mas Edmund precisava de um barqueiro, e Manuel se tornou esse homem.

Durante vinte e seis anos, ele remou pelo rio Yazoo. Através de enchentes, tempestades e verões infestados de mosquitos. Ele aprendeu cada curva, cada correnteza, cada lugar onde a água se tornava mortal.

Os Blackwoods confiavam nele completamente. Ele era obediente. Quieto. Nunca causava problemas.

Mas obediência não é submissão. Manuel não era dócil; ele era paciente.

Em casa, numa cabana de barro e pinho, viviam sua esposa Abena, cozinheira na casa grande, e suas filhas, Clara, de quatorze anos, e Ruth, de oito. Outros dois filhos — Joseph e Sarah — já haviam sido vendidos para o sul anos antes. A lembrança de suas pequenas mãos escapando das suas nunca o abandonou.

Ele perseverou por eles. Cantava canções de Angola em sussurros. Ensinou Clara a ler à luz de velas, traçando versículos bíblicos fragmentados em pedaços de papel. Contou-lhe sobre as estrelas, a liberdade e o rio que levava para o norte.

E todos os domingos de manhã, antes do sino do capataz tocar, Manuel sentava-se com sua família e dizia: “Um dia, este mundo vai acabar. O rio se lembra de tudo.”

Ele ainda não sabia o quão verdadeira era essa afirmação.

IV. O dia em que o rio ficou vermelho

15 de junho de 1856.

Era domingo — um dia de falsa misericórdia, quando os escravizados tinham permissão para descansar por algumas horas e ouvir um sermão de um pregador branco pregando a obediência.

Naquela manhã, Thomas Blackwood avistou Clara perto da casa grande. Quatorze anos. Graciosa. Inteligente.

Ele a chamou.

Manuel ficou paralisado. Ele conhecia aquele tom — o mesmo que Thomas usava quando via algo que desejava.

Quando Thomas lhe disse para se aproximar, Manuel deu um passo à frente. “Senhor”, disse ele suavemente, “ela é apenas uma criança.”

O chicote estalou em seu rosto antes que a frase terminasse.

“Ela é propriedade minha”, disse Thomas. “E eu faço o que quero com a minha propriedade.”

Henry saiu, ajustando os óculos. “Boa estrutura óssea”, murmurou. “Saudável. Ideal para reprodução.”

Thomas sorriu. “Não para reprodução. Ainda não.”

Abena gritou. Manuel a conteve porque sabia que, se ela se atirasse para cima deles, a matariam na hora.

Ao pôr do sol, Clara foi arrastada para a cabana de reprodução — um lugar de horrores indescritíveis.

Ela voltou três dias depois, silenciosa, arrasada, com sangue secando em seu vestido rasgado. Ela não disse mais nada.

No dia 18 de junho, Manuel a encontrou pendurada em uma viga do celeiro. Sua filha de oito anos, Ruth, foi quem a encontrou primeiro.

Ao ver o corpo, Edmund apenas suspirou. “Que pena. Perda de bens. Henrique, anote.”

Henry abriu seu livro-razão. “Feminino, quatorze anos. Causa: suicídio. Valor perdido: oitocentos dólares.”

Durante dois dias, Edmund obrigou que o corpo dela permanecesse insepulto como um aviso para os outros. O cheiro de decomposição pairava sobre os aposentos.

Quando Manuel finalmente baixou sua filha para uma vala comum com sepulturas sem identificação, ele cortou a palma da mão e deixou o sangue pingar sobre a mortalha dela.

Ele sussurrou:

“Eles vão pagar.”

V. Os Dezoito Dias

Na quietude das noites seguintes, Manuel começou a planejar.

Ele tinha três semanas até o dia 4 de julho, o dia em que os Blackwoods celebravam sua própria “liberdade”. Todos os anos, eles cavalgavam até Vicksburg para discursos e fogos de artifício, bebendo até a meia-noite, e depois exigiam que Manuel os levasse de volta para casa de balsa, atravessando o rio Yazoo.

Este ano, aquele rio seria o túmulo deles.

Durante dezoito dias, Manuel se preparou como um soldado.

Ele sabotou a balsa de maneiras invisíveis a olho nu — desfiando cordas, afrouxando suportes de metal, lixando os encaixes dos remos para que quebrassem sob pressão. Estudou a força da correnteza, nadando à noite para encontrar o ponto mais traiçoeiro: uma curva estreita a cerca de oitocentos metros rio abaixo, onde a correnteza atingia doze metros de profundidade e os corpos desapareciam no lodo.

Ele escondeu um gancho afiado de fardos de algodão sob o piso da balsa e colocou três correntes no rio abaixo para dar peso.

Abena sabia. Ela não disse nada, apenas garantiu que ele comesse e dormisse o suficiente para manter as forças.

Tia Judith, a escrava mais velha da plantação — setenta anos e destemida — veio até ele certa noite enquanto debulhavam ervilhas debaixo da varanda.

“Vejo esse fogo nos seus olhos”, ela sussurrou. “Já o vi antes — em Southampton, em Charleston. Se você fizer isso, rapaz, faça valer a pena. E se morrer, morra livre.”

Manuel assentiu com a cabeça. “Sim, senhora.”

No dia 3 de julho, ele estava pronto.

Naquela noite, ele visitou o túmulo de Clara. Cortou a palma da mão novamente, deixou seu sangue cair na terra e sussurrou na antiga língua angolana:

“Amanhã, o rio se lembrará.”

VI. A Noite do Quatro

Dia da Independência, 1856.

Os Blackwoods partiram ao meio-dia — Edmund em um elegante terno branco, Thomas gabando-se dos fogos de artifício, Henry carregando livros de contabilidade até mesmo para uma celebração, William ansioso para provar que era um homem.

Manuel os levou para o outro lado durante o dia, sorrindo, em silêncio.

“Esteja pronto quando voltarmos”, disse Edmundo. “Depois da meia-noite. Não durma.”

“Estarei esperando, senhor”, disse Manuel.

Ele os observou partir e sussurrou: “Estarei esperando”.

Ao cair da noite, o ar ficou denso e pesado. As nuvens engoliram a lua. Uma chuva fina começou. Perfeito.

Ele verificou a balsa pela última vez. Tudo estava pronto: as cordas, o gancho, as correntes escondidas.

Nos alojamentos, os escravos se reuniam para uma ruidosa “reunião de oração”. Seus cantos abafavam o som do rio. Outros se ofereciam para “trabalhar até tarde” em campos distantes, criando desculpas para si mesmos. Toda a plantação era cúmplice do silêncio.

Por volta da meia-noite, o som surgiu: vozes embriagadas, risos, canções patrióticas murmuradas em meio ao caos.

A carruagem cambaleava pela estrada lamacenta até o cais. Edmund foi o primeiro a tropeçar, com forte cheiro de uísque. Thomas veio logo atrás, ruborizado e arrogante. Henry estava mais firme, mas bêbado. William mal conseguia se manter em pé.

“Bom garoto, Manuel”, murmurou Edmund. “Leve-nos para casa.”

“Sim, senhor”, disse Manuel. “Cuidado onde pisa. O cais está escorregadio esta noite.”

Eles embarcaram. A balsa balançou. Manuel se lançou na escuridão.

No início, tudo eram risos e canções de bêbados. Então Henry franziu a testa. “Vocês foram longe demais. O cais já está atrás de nós.”

“A corrente está forte esta noite, senhor”, disse Manuel em voz baixa. “Vou corrigir.”

Ele não corrigiu a trajetória. Ele seguiu em direção à curva perigosa.

Quando o primeiro redemoinho puxou a balsa, Edmund latiu: “Rapaz, o que você está—”

Manuel se levantou. Sua voz era calma.

“Estamos exatamente onde precisamos estar.”

Ele brandiu o anzol de algodão. Este rachou o crânio de Edmund. O velho caiu sem fazer barulho.

Thomas avançou. Manuel arrancou o anzol e cortou seu rosto. Thomas gritou. Sangue espirrou pelo convés.

A balsa balançou. As tábuas soltas se moveram sob seus pés. Manuel a balançou uma, duas vezes, com força. As cordas se romperam.

A balsa virou.

Cinco corpos caíram no rio Yazoo.

VII. O Afogamento

Nas águas escuras, o rio ficou vermelho.

Manuel emergiu primeiro, ofegante. Ao seu redor, o caos. Os Blackwoods gritavam, debatiam-se, amaldiçoavam seu nome. Edmund afundou imediatamente, com o crânio rachado.

Thomas lutava para se manter à tona, com uma das mãos agarrada ao ombro de Manuel. Manuel o segurou, sussurrando: “Isto é pela Clara”. Então, puxou-o para baixo.

A luta foi longa e violenta. Thomas agarrou os braços de Manuel, mas o aperto de Manuel era inquebrável. Após dois minutos, o corpo ficou mole.

Henry nadava em direção à margem, desesperado, gritando por socorro. William se agarrava a uma prancha flutuante, soluçando.

Manuel mergulhou para pegar as correntes com pesos que havia escondido dias antes. Ele emergiu perto de William. Os olhos do menino se arregalaram de terror.

“Por favor”, implorou ele. “Me desculpe.”

Manuel enrolou a corrente na cintura. “Ela também era”, disse ele, pensando em Clara. Soltou a prancha. A corrente arrastou o menino para o fundo, seu grito abafado pela correnteza.

Então ele se virou para Henry.

“Espere!” Henry exclamou, ofegante. “Eu vou libertar você! Vou libertar todos!”

A voz de Manuel era baixa. “O nome da minha filha era Clara. Você se lembra dela?”

Henry hesitou. “Eu… eu mantenho registros. Eu—”

“Você não se lembra”, disse Manuel. “É por isso que você morre.”

Ele o puxou para baixo. A luta foi selvagem. Henry arranhou, mordeu, chutou, mas o rio era mais forte. Depois de um minuto inteiro, ele parou de lutar.

Quatro corpos. Quatro gerações de crueldade encerradas em quarenta minutos.

Quando Manuel finalmente emergiu, a chuva caía com mais força. O rio estava escuro e silencioso. A correnteza levava os mortos.

Ele nadou até a margem, desabou na lama e sussurrou para as árvores:

“Está feito.”

VIII. A manhã seguinte

Ao amanhecer, a névoa subia do rio Yazoo como fantasmas.

Quando os corpos foram encontrados na margem do rio, todo o condado se reuniu lá. O xerife de Vicksburg declarou que foi um acidente — a princípio. Mas os boatos se espalharam mais rápido do que a verdade jamais poderia.

Os escravos não desaparecem simplesmente na mesma noite em que seus senhores se afogam.

Em poucas horas, a cabana de Manuel estava destruída. Ele havia desaparecido. Abena e Ruth disseram que ele sumiu antes do amanhecer.

Tia Judith disse ao capataz: “River o levou”.

E talvez tivesse mesmo.

IX. A Caçada Humana

Durante semanas, grupos de busca vasculharam o delta. Cartazes apareceram em Vicksburg:

“PROCURA-SE: Um homem negro, nome MANUEL. 38 anos. Alto. Cicatrizes tribais nas bochechas. Grande recompensa.”

Eles seguiram os rumores para o norte — para os pântanos, através dos campos, até as fronteiras do Tennessee. Alguns afirmaram ter encontrado sangue na margem do rio, prova de que ele também havia se afogado. Outros juraram tê-lo visto semanas depois perto de Memphis, caminhando para o norte à noite.

Ninguém jamais o capturou.

Histórias flutuavam rio abaixo como folhas. Um barqueiro no Ohio que nunca falava. Um pregador negro no Canadá que usava mangas compridas para esconder as cicatrizes nos braços. Uma sepultura perto de Detroit marcada apenas com um gancho esculpido e as letras EB.

Ninguém sabe se ele alcançou a liberdade. Mas o rio sabe.

X. O Legado

A plantação Blackwood jamais se recuperou. Com a morte de todos os herdeiros homens, os credores dividiram as terras. Em menos de dez anos, a Guerra Civil devastou a região, reduzindo tudo a cinzas.

Mas a lenda do barqueiro perdurou.

Nos alojamentos, as mães contavam a história aos filhos em sussurros: O rio se lembra. O rio jamais esquece.

Alguns diziam que em noites tempestuosas, quando o rio Yazoo está cheio, ainda se podia ouvir vozes — o riso embriagado transformando-se em gritos, o som dos remos na água, o sussurro da canção de um homem numa língua há muito esquecida.

Em 1932, um entrevistador da Works Progress Administration registrou uma senhora idosa em Vicksburg chamada Ruth. Ela tinha oitenta e quatro anos.

Quando lhe perguntaram sobre sua infância, ela disse baixinho: “Meu pai remava no rio. Ele era paciente. Uma noite, o rio recebeu o que merecia.”

XI. Epílogo: O Rio e o Acerto de Contas

A história de Manuel não é apenas sobre vingança. É sobre o peso esmagador de um sistema que transformou homens em monstros e crianças em fantasmas.

Quando os historiadores falam de rebelião, falam de Nat Turner ou John Brown. Mas em algum lugar entre a lenda e o silêncio reside o barqueiro do Yazoo — um homem que esperou metade da vida, estudou as águas e conquistou sua própria liberdade através do afogamento.

Ele não escreveu cartas. Não deixou nenhum depoimento. Sua mensagem era a própria correnteza, o Mississippi escuro que antes levava algodão ao mercado e agora carregava a justiça rio acima.

Nos arquivos do Condado de Warren, ainda existe um livro-razão intitulado “Plantação Blackwood, 1856–1857”. A última entrada foi escrita por outra pessoa, talvez um funcionário:

“5 de julho de 1856. Vítimas: quatro homens brancos. Causa: acidente fluvial. Bens: dissolvidos.”

A história tem uma maneira de apagar os escravizados, mas, às vezes, esse apagamento tem dois lados.

Manuel apagou os seus mestres.

E o rio, testemunha fiel, os conduziu a todos ao silêncio.