Il y a des voix qui chantent, et il y a des voix qui parlent à l’âme. Celle de Bob Marley appartenait à la seconde catégorie. Plus de quarante ans après sa mort, sa musique résonne toujours avec la même force, un écho intemporel de lutte, d’amour et de spiritualité. Pour des millions de personnes à travers le globe, il n’était pas seulement un musicien ; il était un prophète, un révolutionnaire, une icône dont le visage et les dreadlocks sont devenus des symboles universels de paix et de rébellion.

Mais derrière l’image quasi-divine se cache une histoire complexe et profondément humaine, celle d’un enfant métis rejeté, d’un jeune homme forgé dans la violence du ghetto de Kingston, et d’une superstar mondiale dont la gloire fut à la fois une bénédiction et une malédiction. L’histoire de Robert Nesta Marley est celle d’une ascension fulgurante, brutalement interrompue par une mort tragique qui a scellé sa légende pour l’éternité.

Des Racines de Souffrance à l’Éclosion d’un Talent

Né le 6 février 1945 dans le petit village rural de Nine Mile, en Jamaïque, Bob Marley est le fruit d’une union qui le place d’emblée à la marge de la société. Fils de Cedella Booker, une jeune femme noire jamaïcaine, et de Norval Marley, un capitaine blanc de la marine britannique de près de 60 ans, il est un enfant métis dans un pays où les lignes de couleur sont profondément ancrées.

L’absence quasi constante de son père le laisse avec un sentiment de vide et une identité fracturée. Élevé par sa mère dans une grande modestie, il apprend très tôt à naviguer dans un monde qui ne sait pas où le classer.

Le véritable tournant de sa vie survient lorsqu’il quitte la campagne pour Kingston et s’installe dans le quartier de Trenchtown. Ce nom, qui évoque des tranchées, est une métaphore parfaite de la réalité du lieu : un ghetto misérable, violent, où la survie est un combat quotidien. Mais Trenchtown est aussi un creuset culturel bouillonnant, un lieu où la musique est partout, un exutoire, une arme et une prière.

C’est dans ces rues poussiéreuses que Bob Marley trouve sa véritable famille et sa vocation. Il y retrouve son ami d’enfance, Bunny Livingston (plus tard connu sous le nom de Bunny Wailer), et rencontre le charismatique et impétueux Peter Tosh. Ensemble, ils partagent les mêmes rêves, les mêmes frustrations et la même passion pour la musique. Ils forment “The Wailers” (les pleureurs), un nom lourd de sens, qui incarne leur mission : être les porte-paroles des souffrances de leur peuple.

Le Rastafarisme et la Naissance du Reggae

Leur musique, au début, est un mélange des sons populaires de l’époque, le ska puis le rocksteady. Mais rapidement, elle se transforme pour donner naissance à un rythme nouveau, plus lent, plus lancinant : le reggae. Ce son, profondément ancré dans les traditions jamaïcaines, devient le véhicule parfait pour leurs messages. Leurs chansons ne sont pas de simples divertissements ; elles sont des chroniques de la vie dans le ghetto, des appels à la justice sociale et des sermons imprégnés de références bibliques.

C’est à cette époque que Bob Marley embrasse pleinement le rastafarisme. Bien plus qu’une religion, c’est un mode de vie, une philosophie politique et une source d’identité spirituelle. Pour Marley, le rasta est la réponse à son sentiment de déracinement.

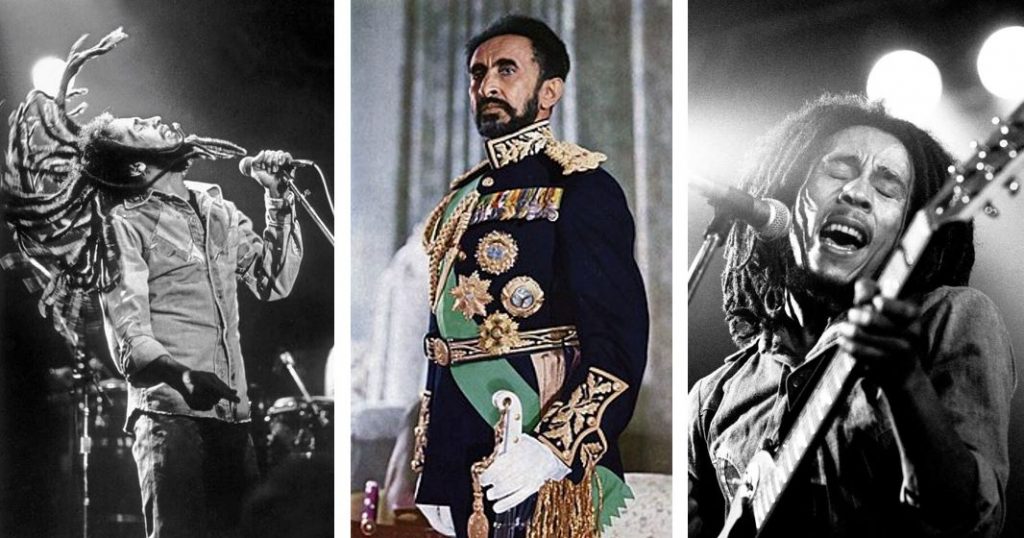

Il lui offre une lignée royale en la personne de l’empereur éthiopien Haïlé Sélassié, considéré comme le messie noir, et une esthétique puissante avec les dreadlocks, symbole de la crinière du Lion de Juda. Cette foi infuse chaque note de sa musique et chaque mot de ses paroles, transformant ses concerts en véritables cérémonies mystiques.

La Conquête du Monde et le Poids de la Gloire

Le tournant majeur de leur carrière arrive en 1972 lorsqu’ils signent avec Chris Blackwell, le fondateur du label Island Records. Blackwell voit en eux le potentiel de devenir le premier groupe du Tiers Monde à conquérir la planète. Il polit leur son, le rend plus accessible à un public rock international, et le succès ne se fait pas attendre. Les albums s’enchaînent et deviennent des classiques : “Catch a Fire” (1973), “Burnin'” (1973) avec l’hymne planétaire “Get Up, Stand Up”, puis “Natty Dread” (1974) qui contient le poignant “No Woman, No Cry”.

Bob Marley devient une superstar mondiale. Mais ce succès entraîne la dissolution du trio originel, Peter Tosh et Bunny Wailer préférant poursuivre des carrières solo, moins compromises à leurs yeux par les exigences commerciales.

Marley, désormais seul maître à bord, continue son ascension. “Rastaman Vibration” (1976) le fait entrer dans les charts américains, et “Exodus” (1977), enregistré après une tentative d’assassinat, est salué par le Time Magazine comme l’album du siècle. Des titres comme “One Love” et “Three Little Birds” deviennent des messages d’espoir universels.

Cependant, la gloire est un fardeau. En Jamaïque, son influence est telle qu’il est récupéré par les politiciens. Pris au piège des luttes de pouvoir sanglantes entre les deux principaux partis, il devient une cible. En décembre 1976, quelques jours avant un grand concert pour la paix, des hommes armés font irruption chez lui et ouvrent le feu, le blessant ainsi que sa femme Rita et son manager.

Cet événement le traumatise et le pousse à l’exil à Londres, mais il renforce aussi sa détermination à utiliser sa musique comme une arme pour la paix. Sa vie personnelle est également complexe, marquée par de nombreuses relations extraconjugales et plus de dix enfants reconnus, un aspect de sa vie qui contraste avec l’image du prophète sage.

Le Combat Final et l’Héritage Immortel

En 1977, lors d’un match de football, Bob Marley se blesse à l’orteil. La blessure ne guérissant pas, un médecin diagnostique un mélanome malin, une forme agressive de cancer de la peau. On lui conseille une amputation de l’orteil, une opération qui aurait pu lui sauver la vie. Mais Marley refuse. Ses raisons sont un mélange de convictions rastafari, qui considèrent le corps comme un temple inviolable, et peut-être d’une certaine méfiance envers la médecine occidentale.

Cette décision s’avérera fatale. Le cancer progresse silencieusement, se métastasant à ses poumons et à son cerveau. Malgré une fatigue croissante et une santé déclinante, il continue de se produire sur scène avec une énergie féroce, comme s’il était engagé dans une course contre la montre. Son dernier album, “Uprising” (1980), contient l’une de ses chansons les plus poignantes, “Redemption Song”. Seul avec sa guitare acoustique, il y chante : “Émancipez-vous de l’esclavage mental, personne d’autre que nous-mêmes ne peut libérer nos esprits.” C’est son testament musical.

Son dernier concert a lieu à Pittsburgh en septembre 1980. Épuisé, il s’effondre peu après. Il tente un traitement expérimental en Allemagne, mais il est trop tard. Le 11 mai 1981, alors qu’il tente de rentrer mourir sur sa terre natale, il s’éteint dans un hôpital de Miami. Il n’a que 36 ans.

La mort prématurée de Bob Marley a transformé l’homme en mythe. Il est devenu une icône immortelle, une figure christique dont la musique continue de porter un message de libération, de justice et d’amour. Son héritage transcende les genres musicaux et les générations, prouvant que la voix d’un jeune homme du ghetto de Trenchtown pouvait, contre toute attente, changer le monde.