O Segredo Impossível da Escrava Mais Fortalecida Já Criada em Charleston — 1843

Na primavera de 1962, uma jovem estudante de pós-graduação chamada Ellen Whitfield abriu uma caixa de arquivo surrada na sala de leitura da Sociedade Histórica da Carolina do Sul e retirou uma pasta que mudaria sua vida.

Lá dentro estavam os documentos pessoais de um médico de Charleston, o Dr. Nathaniel Pe ton (seu sobrenome aparece grafado incorretamente como “Peton” em vários guias de pesquisa), já falecido há muito tempo. Os documentos foram doados após sua morte em 1878 e permaneceram praticamente intocados por quase um século. As primeiras páginas continham o que ela esperava: anotações de casos, tabelas de febre, cartas educadas sobre remessas de láudano e surtos de febre amarela.

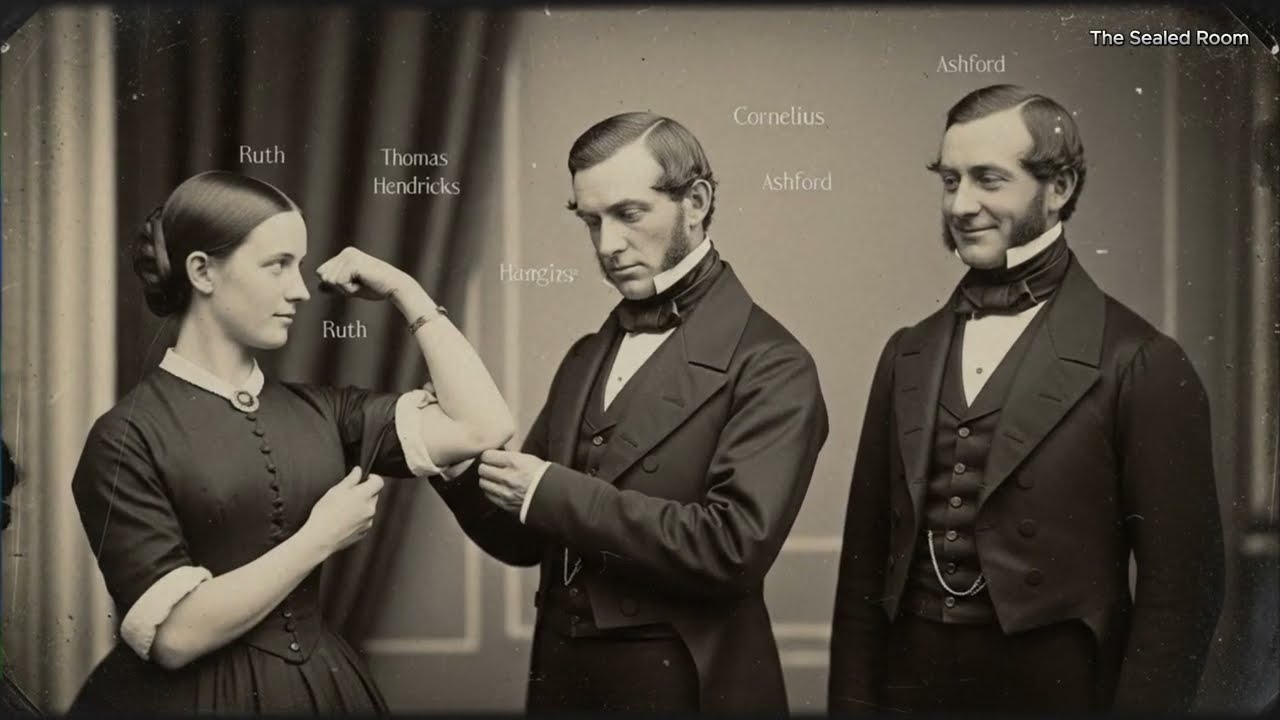

Então ela encontrou a fotografia.

Na verdade, não era uma fotografia como a conhecemos hoje, mas um daguerreótipo, uma pequena placa espelhada cuidadosamente envolta em um tecido desbotado. Nela, congelada em uma luz prateada, estava uma mulher cujo corpo parecia desafiar tudo o que Ellen entendia sobre proporção humana.

A modelo estava ao lado de uma moldura de porta para que se pudesse ter uma noção de escala. Sua cabeça quase roçava a parte superior da moldura. Seus ombros eram tão largos que pareciam quase distorcidos pela lente. Os músculos se moviam ao longo de seus braços e pelo peito de uma forma que Ellen só tinha visto em ilustrações anatômicas de ferreiros ou estivadores, nunca em uma mulher.

Abaixo da imagem, escritas com uma elegante caligrafia do século XIX, havia duas palavras:

“Espécime 41.”

O próximo item na pasta era uma cópia de um diário encadernado em couro, com a tinta amarelada pelo tempo. Na primeira página, escrita pela mesma mão, estava uma pergunta que fez Ellen se arrepiar:

“Será que um ser humano pode ser reproduzido como gado ao longo de gerações para aprimorar características físicas específicas?”

Os registros que se seguiram abrangiam 26 anos de medições, cruzamentos, nascimentos e mortes em uma plantação chamada Ravenswood, a cinco quilômetros ao norte de Charleston. Altura, peso, densidade óssea, circunferência torácica, “capacidade de carga”, resistência à febre e à doença do pântano — todas as métricas registradas com a fria precisão da ciência agrícola.

E, permeando as páginas, aparecendo repetidamente à medida que ela envelhecia, havia um número.

41.

Esta é a história por trás desse número: o segredo impossível da escrava de constituição mais titânica já criada em Charleston, e das pessoas que tentaram transformar seu corpo em prova de que seres humanos podiam ser geneticamente modificados como gado.

I. O Médico em Ravenswood

O registro documental começa em uma manhã úmida de abril de 1843, quando o Dr. Nathaniel Peton foi convocado ao amanhecer para a propriedade de Ravenswood.

O momento escolhido sugeria urgência. Uma plantação que chamava um médico antes do café da manhã geralmente significava partos pélvicos, disenteria ou um novo surto de febre.

Quando Peton chegou, com a poeira de sua carruagem ainda pairando entre os carvalhos, ficou surpreso ao ser conduzido não a um quarto de doente, mas a um escritório com painéis de madeira na casa principal. Lá, ao lado de uma grande escrivaninha de mogno, estava Cornelius Ashford, o proprietário da propriedade.

Ashford não pediu ao médico que examinasse um paciente.

Em vez disso, ele colocou um periódico médico encadernado em couro sobre a mesa, abriu-o nas últimas páginas e deslizou-o sobre a madeira polida.

“Tenho uma pergunta para o senhor, doutor”, disse ele. “Uma que talvez interesse a um homem da ciência.”

O diário continha tabelas de medições: colunas de números, anotações, datas e iniciais codificadas. Peton folheou-o, confuso a princípio. Não se tratava da caligrafia grosseira e apressada de um livro-razão de campo. Era meticuloso. Entradas repetidas para os mesmos indivíduos ao longo de anos. Anotações sobre “cruzamentos”, sobre “características desejadas expressas” e “linhagens indesejáveis eliminadas”.

Ao virar a última página, algo se soltou e caiu sobre a mesa com um leve tilintar metálico.

O daguerreótipo.

Ali estava a mulher que Ellen veria mais de um século depois: cabeça quase encostada no batente da porta, ombros largos o suficiente para bloquear metade do painel atrás dela, braços grossos e musculosos.

“Este”, disse Ashford calmamente, “é o Espécime 41. O culminar de três gerações de reprodução controlada na minha propriedade.”

Ele falava da mesma forma que outros fazendeiros falavam de um garanhão premiado.

A pergunta de Ashford era simples e monstruosa:

“Doutor, em sua opinião profissional, comprovamos que o negro pode ser criado, como qualquer outra raça, para ter uma capacidade física superior?”

Pe ton deixou Ravenswood naquela manhã sem ter encontrado febre, membros quebrados ou ferimentos de bala. Em vez disso, carregava o que mais tarde chamaria de “fardo do conhecimento” — um vislumbre de um experimento em uma plantação que levou a desumanização da escravidão ao seu extremo lógico e horripilante.

II. Escravidão, Ciência e o Laboratório Lowcountry

Para entender como uma mulher como a “41” poderia existir, é preciso entender como era Charleston no início do século XIX.

A região costeira da Carolina do Norte não era terra de algodão. Era terra de arroz.

Arroz significava água — água parada, fétida e infestada de mosquitos. Trabalhadores escravizados ficavam em pé por horas em campos alagados, curvados sob o sol escaldante do litoral. Inalavam a poeira das cascas nos moinhos e engoliam o ar pantanoso, denso com os vetores da malária e da febre amarela. O trabalho mutilava articulações, corroía pulmões e destruía corpos em questão de anos.

A mortalidade era assustadoramente alta. A reposição era constante. E para os fazendeiros obcecados pelo lucro, essa demanda constante por novos corpos suscitava uma ideia perversa:

E se fosse possível criar pessoas mais aptas a sobreviver a isso?

A família Ashford chegou à Carolina do Sul em 1768, fazendo parte de uma onda de aristocratas ingleses que buscavam transformar terras e mão de obra escravizada em riqueza dinástica. Em 1790, eles haviam criado a Fazenda Ravenswood em 2.000 acres de pântano de maré, transformando áreas alagadiças em grades geométricas de arrozais com o trabalho forçado de aproximadamente 300 africanos escravizados e seus descendentes.

O avô de Cornelius, William Ashford, administrava Ravenswood da maneira como a maioria dos fazendeiros fazia: com uma brutalidade que era horrível, mas convencional.

Seu filho, Harrison Ashford, queria mais.

Educado no College of Charleston, Harrison estava imerso na nova linguagem do “aprimoramento” — a ideia de que tudo, do milho ao gado e às sociedades humanas, poderia ser aperfeiçoado por meio de planejamento racional e método científico. Ele lia tratados britânicos sobre criação seletiva de animais, periódicos agrícolas sobre seleção de sementes e química do solo.

Ele se fez uma pergunta:

Se a reprodução seletiva pudesse melhorar o gado, poderia ser usada para “melhorar” pessoas escravizadas?

Ele não foi o primeiro a pensar assim. Proprietários de escravos em todo o Sul há muito tempo organizavam acasalamentos forçados com base em altura, força e fertilidade. Famílias eram separadas e machos reprodutores eram vendidos ou comprados com o objetivo de gerar filhos.

Mas Harrison fez algo que poucos outros fizeram:

Ele anotou tudo.

A partir de 1817, ele lançou um programa que transformou Ravenswood em um laboratório de reprodução humana:

Todas as pessoas escravizadas eram medidas e catalogadas.

Os nomes foram substituídos por números: “Sujeito 7”, “Sujeito 12”, “Sujeito 23”.

Homens e mulheres eram forçados a formar pares baseados unicamente em características físicas.

As crianças foram medidas desde a infância e avaliadas como se fossem potros.

Aqueles que não se desenvolveram conforme o previsto foram vendidos como ações “descartadas”.

Ele registrou tudo com uma caligrafia impecável e segura, sem jamais se referir a essas pessoas como algo além de ativos, “linhas” ou “ações sujeitas à análise”.

Quando ele morreu em 1831, seu filho Cornelius herdou não apenas terras e pessoas, mas também uma pilha de diários e uma obsessão.

Cornélio fez o que muitos homens de segunda geração de proprietários de terras fazem: ele pegou a crueldade de seu pai e a sistematizou.

III. A Linha de Abeni: Construindo um Titã

Nas páginas copiadas do diário preservadas nos documentos de Peton, uma linhagem familiar aparece repetidamente. A primeira entrada:

“Sujeito 7. Feminino. Africana. Origem: Jamaica. Altura estimada: 1,80 m. Força excepcional. Adquirida em 1800 para trabalho no campo e reprodução.”

Seus descendentes diriam mais tarde que, antes de ser “Sujeito 7”, ela tinha um nome:

Abeni — um nome iorubá que significa “nós oramos por sua chegada”.

Abeni era alta para os padrões da época, especialmente para uma mulher. Ela havia sobrevivido às plantações notoriamente brutais da Jamaica antes de ser vendida para o inferno do arroz na Carolina do Sul. Harrison viu nela uma pedra fundamental.

Ele a colocou em contato — sem consentimento, sem levar em consideração seus relacionamentos preexistentes — com o “Sujeito 12”, um homem que os registros posteriormente identificam como Samuel: 1,93 m de altura, ombros largos, nascido na Virgínia e vendido para o sul.

Eles não eram marido e mulher de nenhuma forma que importasse para os Ashfords.

Eram animais reprodutores.

Em 1818, Abeni deu à luz uma filha em um pequeno barracão de madeira para partos atrás dos alojamentos de Ravenswood. A parteira, uma mulher escravizada chamada Patience, não registrou nada em nenhum livro de registros oficial. Mas Harrison registrou:

“Foto de 7 x 12. Sujeito 23. Feminino. Ao nascer: 22 polegadas. Altura potencial estimada: 6 pés e 0 polegadas ou mais.”

Abeni deu à menina o nome de Keturah — um nome que, em algumas tradições, significa “incenso” ou “sacrifício”.

Keturah cresceu muito cedo, seus membros alongando-se de maneiras que pareciam confirmar as teorias de Harrison. Ela atingiu 1,83 m aos 15 anos. Nesse ponto, Harrison recomeçou o ciclo.

Ele emparelhou Keturah com o “Sujeito 19”, um homem chamado Daniel, de 1,88 m de altura e 58 cm de envergadura. Daniel havia sido preparado desde a infância para esse papel: rações extras, tarefas de trabalho escolhidas para maximizar o crescimento muscular, tudo com o objetivo de gerar filhos que levassem as “melhorias” imaginadas por Harrison um passo adiante.

Em 1838, Keturah deu à luz durante uma noite quente de agosto no mesmo estábulo onde sua mãe havia dado à luz vinte anos antes. Patência estava presente novamente, e novamente a chegada do bebê foi marcada de duas maneiras:

Nos corações e nas canções sussurradas das mulheres dos alojamentos, que acolheram mais uma criança num mundo que a possuiria.

E no diário de criação de Ravenswood, onde Cornelius — agora no controle — escreveu:

“Exemplar de 23 x 19. Feminino. Comprimento 24 polegadas. Peso 9 libras. Proporções excepcionais. Designação: Espécime 41.”

Keturah deu-lhe o nome de Ruth, em homenagem à mulher bíblica famosa por sua lealdade e coragem no exílio.

No papel, para Cornelius, ela tinha simplesmente 41 anos.

Desde as primeiras horas de vida, Cornelius garantiu que o corpo de Ruth servisse ao seu experimento. Ele dobrou as rações da mãe para aumentar a produção de leite. Ordenou que Ruth recebesse uma alimentação melhor mesmo após o desmame, acreditando que a nutrição precoce amplificaria as características desejadas.

Nos alojamentos, a comida extra era uma faca de dois gumes. Fazia com que algumas pessoas famintas ressentissem a garota; fazia com que outras a protegessem silenciosamente, reconhecendo que o “favor” vinha ao preço de uma posse mais completa do que a escravidão comum.

Patience, que havia ajudado centenas de bebês a serem escravizados, puxou Keturah para um canto e lhe disse gentilmente:

“Compartilhe o que puder. Você vai precisar da sua gente, criança. Aquela garotinha vai precisar de todos nós.”

A infância de Ruth não foi como a de outras crianças escravizadas.

Sim, ela corria, brincava e aprendeu a carregar água, varrer e descascar arroz. Mas, desde que aprendeu a ficar de pé, passou a ser tratada como propriedade de valor excepcional.

O supervisor de Cornelius, Edmund Vale, mantinha um diário separado apenas para o desenvolvimento dela:

“Ruth aos 3 meses: musculatura dos membros aproximadamente 15% acima da média. Manter rações reforçadas.”

“Ruth aos 12 meses: anda sem ajuda. Força de preensão duas vezes maior que o normal. Altura projetada na fase adulta: 1,88 m a 1,93 m.”

“Ruth aos 5 anos: 1,19 m, acima da curva típica. A largura dos ombros sugere uma força excepcional na parte superior do corpo.”

Aos cinco anos, Ruth foi levada para a casa grande para ser exibida.

Proprietários de plantações da Geórgia, Carolina do Norte e do sul profundo vieram a Ravenswood para ver o “experimento”. Cornelius chamava Ruth à frente, fazia-a ficar de pé enquanto homens brancos a rodeavam, discutindo seus membros, seus pulmões, seu potencial.

Eles falavam como se ela não estivesse ali.

Naqueles momentos, um segundo tipo de crescimento estava acontecendo dentro de Ruth — um crescimento que Cornélio nunca mensurou:

Uma inteligência feroz e vigilante.

Ela aprendeu a manter o rosto imóvel enquanto os homens a avaliavam com o olhar. Aprendeu a acenar com a cabeça, a responder com frases curtas e obedientes, enquanto, por trás dos olhos, mapeava o poder, calculava o perigo, memorizava cada insulto.

Ela compreendeu desde cedo o que muitos escravizados entendiam: que a sobrevivência exigia uma dupla consciência — uma face para aqueles que a possuíam e outra para si mesma e sua comunidade.

Sua mãe e avó lhe contaram uma única história sobre seu corpo:

“Vocês são fortes como nossas mães na África. Aquilo que elas reivindicam como mérito, nós já tínhamos.”

Cornélio deu-lhe outra:

“Você é a prova disso.”

IV. A Ciência da Crueldade

Os diários de Cornelius das décadas de 1830 e início de 1840 assemelham-se a uma mistura de livro-razão de uma plantação e livro didático de agricultura. Ele rastreava obsessivamente não apenas Ruth, mas também “linhagens” inteiras da população escravizada.

Ele criou sistemas de classificação de “valor reprodutivo”. Os que estavam no topo recebiam comida ligeiramente melhor e trabalho um pouco mais leve, não por misericórdia, mas para preservar seus “ativos” reprodutivos.

E ele começou a imaginar algo maior do que Ravenswood.

As páginas copiadas nos documentos de Peton revelam projeções — planos de várias décadas para coordenar ações com outras plantações. Cornelius escreveu sobre:

Formação de redes de reprodução na Carolina do Sul, Geórgia e Virgínia.

Trocar jovens homens e mulheres como se fossem garanhões para “renovar as linhagens”.

Criar um “estoque negro melhorado” que pudesse ser vendido pelo triplo do preço normal.

Em uma passagem arrepiante, ele descreve um plano com um plantador de tabaco da Virgínia chamado Thomas Hrix (grafado de várias maneiras como Hrix e Hrix):

“Hrix adquirirá o exemplar de primeira qualidade número 41 por um preço premium. A descendência do exemplar 41 será monitorada e, após a maturidade, os descendentes selecionados serão recomprados para a linhagem Ravenswood para aprimoramento adicional.”

Em outras palavras, Ruth seria enviada para longe para gerar filhos para o lucro de outro homem, e esses filhos seriam então comprados de volta e incorporados ao experimento em andamento dos Ashford.

Os seres humanos, ao longo das gerações, foram tratados exatamente como um rebanho cuidadosamente administrado.

No entanto, mesmo enquanto Cornélio escrevia sobre o “sujeito 41” com tinta fria, outro grupo de observadores via Ruth de forma diferente.

V. Ruth nos Quarteirões: A Força como Símbolo

Ruth não cresceu sozinha.

Ela cresceu nos arredores de Ravenswood, num mundo apertado de cabanas de madeira, vielas estreitas, fogueiras e histórias sussurradas. Ali, um tipo diferente de registro acontecia: na memória, nas canções e em atos silenciosos de cuidado.

Ela aprendeu Gullah, o crioulo falado pelos escravos da costa, que misturava inglês com línguas africanas. Ela experimentou quiabo, ervilhas e arroz preparados de maneiras que lembravam pratos da África Ocidental.

Ela ouviu falar de Denmark Vesey, o carpinteiro negro livre cuja revolta planejada para 1822 em Charleston fora descoberta e esmagada antes mesmo de começar. Ela ouviu falar de homens e mulheres que fugiram para os pântanos e, às vezes, de forma impossível, conseguiram chegar aos navios e seguir para o norte.

Duas pessoas mais velhas foram especialmente importantes em sua vida:

Paciência, a parteira que a trouxe ao mundo e viu tantos bebês nascerem acorrentados.

Gabriel, um ferreiro na casa dos quarenta anos, parecia conhecer todo mundo e tudo.

Gabriel trabalhava na forja perto do complexo principal. Sua posição lhe proporcionava mais movimento e contato com outras pessoas do que os trabalhadores rurais. Ferramentas chegavam de todos os cantos da plantação. Pessoas de outras propriedades passavam por ali. Mensagens viajavam nas curvas do metal e nas pausas das conversas informais.

Gabriel viu algo em Ruth quando ela entrou na adolescência — algo além da musculatura espetacular e da altura quase inacreditável.

Aos 13 anos, ela já tinha 1,80 m de altura, com braços mais grossos que os de muitos homens e ombros que a obrigavam a se abaixar para passar pelas portas das cabines. Homens com o dobro da sua idade a viam carregar fardos no moinho de arroz, e isso os fazia largar seus próprios sacos, incrédulos.

Alguns homens temiam a sua força.

A maioria o respeitava.

Na mente de Gabriel, Cornelius havia acidentalmente criado algo que ele não entendia: não apenas um corpo mais forte, mas um líder em potencial.

Ele começou a conversar com Ruth sobre algo além de trabalho e ferramentas. Falou sobre influência — tanto física quanto política. Sobre como a força precisava ser guiada pela estratégia. Sobre como, às vezes, esperar era mais poderoso do que atacar.

A paciência também atuou na vida interior de Ruth. Ela lhe disse:

“Eles têm tentado usar você como prova da loucura deles. Nós vamos usar você como prova de outra coisa.”

Quando o Dr. Peton a conheceu, em 1843, Ruth já não era apenas um número no diário de Cornelius.

Ela era um símbolo nos bairros.

VI. A Testemunha do Médico

Aquela visita a Ravenswood na primavera abalou o Dr. Peton mais profundamente do que qualquer surto que ele já tivesse tratado.

De volta ao seu consultório em Charleston, na Meeting Street, ele tentou retomar a rotina normal: infecções pulmonares, partos, as intermináveis ondas de doenças que assolavam a cidade.

Mas seu diário pessoal, preservado naquela caixa de arquivo, conta uma história diferente.

Durante três meses, suas postagens giram em torno dos mesmos temas:

A dissonância moral entre sua formação médica, que o ensinou a observar e medir corpos, e sua fé, que lhe dizia que esses corpos abrigavam almas que não podiam ser reduzidas a números.

O fato de não haver nenhuma lei na Carolina do Sul que proibisse o que os Ashford estavam fazendo. A reprodução de escravos — formal ou informal — não era apenas legal; era comum.

A pergunta dele: Ele tinha alguma obrigação de relatar o que tinha visto? E a quem?

Ele escreveu, com algo próximo ao desespero:

“A lei reconhece isso não como crime, mas como administração de propriedade. Para onde se deve ir quando o pecado e a lei se alinham?”

Ele fez uma pequena coisa que teria uma importância maior do que ele poderia imaginar.

Ele copiou trechos do diário de Cornélio.

Ele fez isso, escreveu, “para dar testemunho” — para deixar provas caso alguma geração futura quisesse saber o que havia sido feito em nome da ciência e do lucro.

Nessas cópias havia páginas detalhando a linhagem reprodutiva do Sujeito 7 (Abeni), do Sujeito 23 (Keturah) e do Espécime 41 (Ruth). Medidas. Alturas projetadas. Anotações sobre “vigor constitucional”.

E em entradas posteriores, algo mais: suas próprias observações sobre Ruth.

Ele voltou a Ravenswood várias vezes naquele verão, sob o pretexto de visitas de rotina à plantação. Lá, observou Ruth trabalhar no moinho de arroz. Conversava brevemente com ela quando os capatazes permitiam. Viu como outros escravizados se moviam ao redor dela, não com medo, mas com instinto protetor.

Ele escreveu:

“Ela não é uma bruta. Ela é extremamente atenta. Nunca vi tanta vigilância — tanta inteligência nos olhos de uma pessoa considerada mera reprodutora. É como se ela soubesse que é a prova e a acusação deles.”

Ele registrou algo que os registros das plantações jamais registrariam:

O nome dela.

“Entre os negros, ela é chamada de Ruth.”

VII. A venda que mudou tudo

Em 1842, Ruth tinha 14 anos e era a “prova” definitiva que Cornelius vinha cultivando. Ela media quase 1,90 m, com um busto e ombros que a faziam parecer, nas palavras de Vale, “uma espécie de titã entre as mulheres”.

Na visão de Cornelius, ela estava pronta para ser monetizada.

Naquele outono, um plantador de tabaco da Virgínia chamado Thomas Hrix passou cinco dias em Ravenswood. Ele debruçou-se sobre os diários de Vale, inspecionou o moinho de arroz e observou Ruth trabalhar. À noite, sentava-se no escritório de Cornelius enquanto os dois bebiam conhaque e conversavam na linguagem suave e eufemística da economia escravista.

Em sua última noite, Hrix fez uma proposta:

US$ 4.000 só para Ruth.

Foi um preço extraordinário — suficiente para comprar dezenas de outros escravizados.

Em troca, Hrix esperava não apenas trabalho, mas também a base para um novo programa de reprodução em sua propriedade na Virgínia. Ele expôs seu plano de forma objetiva: unir Ruth a seus homens mais fortes, rastrear seus filhos e enviar registros a Cornelius para que os dois pudessem gerenciar conjuntamente uma linhagem humana além das fronteiras estaduais.

Cornélio pediu seis semanas para decidir.

Aquela conversa, realizada a portas fechadas, não ficou por isso mesmo.

Os escravos da casa ouviram a conversa. Alguém na sala de jantar captou alguns trechos. Um cocheiro ouviu Hrix se gabando para um convidado em Charleston.

Em poucos dias, a notícia chegou aos quartéis.

Ruth poderia ser vendida. Não apenas vendida, mas vendida como excelente reprodutora para um homem que a via apenas como uma “criadora de gigantes”.

Para Ruth, que sobreviveu a 15 anos de desumanização sistemática agarrando-se aos seus relacionamentos — com Keturah, Abeni, Patience, Gabriel — aquela notícia representou o fim da sua resistência.

Ela se viu diante de uma escolha que toda pessoa escravizada compreendia de uma forma ou de outra:

Submeter-se a um futuro que outra pessoa escreveu para ela, ou arriscar tudo por uma chance, por menor que seja, de escrever o seu próprio.

Ela escolheu a segunda opção.

VIII. Ingressando no Escritório

Se Ruth pretendia resistir, precisava de algo mais do que raiva.

Ela precisava de informações.

Com o conselho de Gabriel e a ajuda de uma escrava doméstica chamada Hannah, Ruth planejou algo que ninguém esperava da garota que os registros chamavam de “Espécime 41”:

Ela invadiu o escritório de Cornélio.

Em 20 de novembro de 1842, Cornelius e sua esposa Margaret foram a um jantar em uma fazenda vizinha. Hannah certificou-se de que a janela do escritório estivesse destrancada enquanto limpava. Isaac, um trabalhador rural de 19 anos que Ruth vinha treinando discretamente havia meses, ficou de vigia.

Após o anoitecer, em meio à névoa úmida da região costeira da Carolina do Sul, Ruth saiu sorrateiramente dos aposentos em direção à casa principal. Ela se movia em um silêncio que parecia destoar de seu tamanho, seus pés macios carregando seus 1,90 m de músculos pelo quintal até a janela do escritório.

Lá dentro, à luz do luar, ela encontrou o armário trancado que Hannah havia descrito.

As ferramentas que ela usou para abrir a fechadura vieram da forja de Gabriel: finas peças de metal moldadas que deslizavam para dentro de uma fechadura que nunca foi projetada para resistir a alguém que entendia de força e alavancagem.

A fechadura finalmente encaixou.

Lá dentro, ela encontrou o que Ellen Whitfield mais tarde examinaria em um arquivo: os registros completos do programa de criação de Ravenswood.

Não as medições práticas de Vale, mas os planos mestres de Cornelius:

A linha inicial de Abeni para Keturah para Ruth.

O extermínio de crianças “fracassadas” — aquelas vendidas quando não atingiam as expectativas.

Listas de casais forçados e punições para mulheres que se recusaram.

Mortes registradas em letras pequenas e apertadas como “perdas”, com anotações sobre “causa: pneumonia” ou “causa: negligência”, cada uma uma vida humana descartada como fracasso experimental.

Projeções para os próximos vinte anos, incluindo a venda iminente de Ruth para Hrix e o plano de recomprar os filhos dela.

Ruth descobriu que tinha meio-irmãos que nunca conhecera: duas crianças que Keturah dera à luz antes de ser dada a Daniel, vendidas para Georgia porque cresciam muito lentamente para o gosto de Cornelius. Seus nomes apareceram como entradas em um livro-razão — crianças reduzidas a preço de venda e destino.

O mais arrepiante foi que ela encontrou uma seção intitulada “Expansão Potencial”. Nela, descrevia-se uma rede de produtores que haviam concordado, em princípio, em coordenar o melhoramento genético seletivo:

“Por meio da coordenação da troca de bens entre propriedades na Carolina do Sul, Geórgia, Carolina do Norte e Virgínia, podemos, dentro de uma geração, estabelecer um estoque superior de negros cujo trabalho resulte em maior produtividade e maior valor de venda.”

Isso não foi apenas a crueldade de um homem só.

Era um plano para transformar a escravidão em um projeto eugênico em toda a região.

Ruth arrancou páginas importantes — aquelas que detalhavam a história do programa, o acordo de venda com a Hrix e as projeções futuras. Ela as dobrou e escondeu sob a roupa.

Essas páginas roubadas são quase certamente as mesmas que o Dr. Peton copiou e preservou posteriormente.

Ao sair, ela ouviu o barulho das rodas da carruagem rangendo sobre o cascalho.

Cornélio e Margarida chegaram cedo em casa.

Presa dentro de casa, Ruth tinha segundos para decidir. Sair pela janela e arriscar ser vista, ou se esconder e arriscar ser descoberta no próprio escritório.

Ela optou por se esconder, pressionando o corpo contra a escuridão atrás de uma estante, cada músculo gritando de dor por permanecer imóvel enquanto vozes ecoavam pela casa. Somente depois da meia-noite, quando o andar principal finalmente silenciou, ela escapuliu para fora, atravessou o quintal enevoado e se fundiu às sombras dos aposentos.

Três dias depois, um pequeno círculo de homens e mulheres escravizados estava sentado em um canto escuro entre os barracos enquanto Ruth desdobrava as páginas roubadas à luz de lamparina.

O que eles viram lá os convenceu:

Eles não estavam lidando com um homem cruel que poderia eventualmente morrer e deixá-los aos cuidados de um filho meramente brutal.

Eles estavam dentro de um experimento que consumiria seus filhos e netos, a menos que alguém o interrompesse.

IX. Sabotagem e Fuga

O grupo que se formou em torno de Ruth e Gabriel era pequeno: treze pessoas comprometidas com a resistência aberta e outras duas dezenas dispostas a ajudar de maneiras mais discretas.

Eles sabiam o que estava em jogo:

Se não fizessem nada, Ruth seria vendida e o programa de reprodução se espalharia.

Se agissem e falhassem, poderiam ser espancados, vendidos ou mortos.

Eles optaram por agir.

Em 1º de dezembro de 1842, pequenos “acidentes” começaram a acontecer em Ravenswood:

O cabo de um arado “apodreceu” e quebrou sob tensão.

A lâmina de um machado “voou para longe”, quase ferindo um capataz.

Uma roda de carroça quebrou, atrasando o transporte de arroz para o moinho.

Cada incidente podia ser explicado. Juntos, eles formavam um padrão.

Em 8 de dezembro, a sabotagem tornou-se catastrófica. Uma viga estrutural no moinho de arroz — cuidadosamente enfraquecida ao longo de dias — desabou durante a operação, destruindo máquinas e ferindo trabalhadores. Naquela noite, um incêndio em um celeiro destruiu equipamentos e suprimentos.

Cornelius, diante de perdas crescentes e cartas de um Hrix nervoso, tomou medidas drásticas:

Patrulhas noturnas percorrem o quartel.

Racionamento reduzido como “punição”.

Os supervisores receberam maior liberdade para aplicar açoites até mesmo por infrações menores.

O laço apertou, literal e figurativamente.

Ruth e seus aliados anteciparam seu cronograma.

Eles tentariam escapar na noite de 13 de dezembro, dois dias antes da transferência programada de Ruth para a Virgínia.

Naquela noite, uma tempestade vinda da costa trouxe chuva torrencial e trovões que fizeram as janelas da casa principal tremerem.

Depois da meia-noite, sob uma chuva torrencial, Ruth percorreu as cabanas, batendo nas portas seguindo um padrão preestabelecido. Treze figuras desapareceram na escuridão, carregando pequenos pacotes de comida.

Eles não foram muito longe.

Uma patrulha os avistou — muitas pessoas se movendo juntas onde a circulação noturna era proibida.

Um capataz gritou. Um rifle foi erguido.

Aquilo que Cornélio cultivara durante quinze anos finalmente se voltou contra ele.

Ruth atacou.

Seu primeiro golpe quebrou o braço do capataz como se fosse graveto. O segundo o derrubou na lama, ofegante. Isaac e outros dois avançaram e atacaram o restante da patrulha. Em segundos, três homens brancos estavam no chão, desarmados e sangrando.

“Corram!” gritou Ruth. “Para a costa! Fiquem juntos!”

Eles correram em direção à tempestade.

Atrás deles, os alarmes de Ravenswood começaram a soar.

X. Pântano, Cidade e Armadilha

O percurso que Gabriel havia traçado em sua mente e descrito para Ruth atravessava campos de arroz e pinheiros rasteiros, adentrando depois os pântanos que margeavam a extremidade norte de Charleston.

Eles caminharam com dificuldade pela água até a cintura enquanto a maré baixava, a vegetação do pântano cortando suas pernas, a lama tentando grudar em seus sapatos. Ao amanhecer, ainda estavam se movendo, os músculos ardendo, a pele em carne viva, e cães latindo fracamente em algum lugar atrás deles.

Por volta do meio da manhã, eles chegaram aos arredores de Charleston: um emaranhado confuso de barracos, armazéns e vielas.

Gabriel havia contado a Ruth sobre uma pensão administrada por uma mulher negra livre chamada Sarah Grimble, que às vezes abrigava fugitivos.

De alguma forma, molhados, exaustos e chamativos, eles o encontraram.

Sarah lançou um olhar para eles — para a mulher imponente cujo rosto já era uma lenda sussurrada na comunidade negra de Charleston — e os conduziu para dentro.

Durante dois dias, eles se esconderam em sótãos, mal ousando se mexer durante o dia. Sarah trouxe comida e notícias:

Caçadores de escravos estavam por toda parte.

Cornelius ofereceu uma recompensa: 500 dólares apenas por Ruth.

Um navio chamado Providence deveria zarpar rumo à Filadélfia – e havia rumores de que seu capitão era simpático à causa.

O plano era esperar e, em seguida, levar o grupo de Ruth para o navio Providence sob a proteção da escuridão.

Então tudo deu errado.

Na noite de 15 de dezembro, caçadores de escravos arrombaram a porta de Sarah Grimble.

Alguém havia falado.

Ruth acordou com ordens gritadas e o estrondo de madeira caindo lá embaixo. Não havia tempo para deliberação.

Ela empurrou as pessoas em direção à janela do sótão, as jogou para o beco abaixo e então pulou ela mesma, com o joelho machucado cedendo, mas aguentando.

Eles se dispersaram na escuridão.

As ruas de Charleston se transformaram em um labirinto de escolhas — cada curva potencialmente fechando ou abrindo o estreito caminho entre a liberdade e a captura.

Ruth acabou chegando à beira-mar, com os pulmões em chamas e as roupas ainda úmidas do pântano dos dias anteriores. Navios surgiam como silhuetas negras contra um amanhecer cinzento, mastros como forcas.

Ela não sabia qual, se alguma, era a Providência.

Ela só sabia que precisava passar pelos homens que agora a cercavam.

Os caçadores de escravos já esperavam por isso. Eles haviam cercado os cais, à espera de fugitivos que pensavam que os navios significavam liberdade.

Ruth acabou num cais com o rio Cooper a lamber os pilares lá em baixo. Caçadores de escravos aproximaram-se pelo lado da terra.

O líder da equipe, Jacob Trent, gritou:

“Desista, garota. Você não pode lutar contra todos nós.”

Posteriormente, os relatos sobre o que aconteceu em seguida divergem em detalhes, mas concordam em um ponto:

Ninguém jamais tinha visto uma escrava lutar daquela maneira.

Ruth atacou.

Ela acertou Trent em cheio, e ambos caíram do píer no rio. Dois outros homens avançaram, e ela emergiu balançando os braços. Coronhadas de rifles estalaram contra seus braços e ombros; ela as ignorou e continuou avançando.

Testemunhas disseram que ela levantou um homem do chão e o arremessou contra uma estaca. Outro foi atingido com tanta força que pensaram que seu pescoço havia sido quebrado.

Eles atiraram nela.

Uma vez na perna.

Uma vez no ombro.

Ela continuou lutando.

Foram necessários oito homens, cordas e, por fim, correntes — do tipo usado para cargas — para içá-la.

Quando Cornelius chegou mais tarde naquela manhã, Ruth estava acorrentada a um poste do cais, sangrando e semiconsciente, mas ainda se debatia contra as amarras.

Thomas Hrix deu uma olhada na cena — os caçadores de escravos feridos, os fugitivos mortos, a mulher que fizera aquilo mesmo tendo sido baleada duas vezes — e tomou sua decisão.

A promoção foi cancelada.

“Não vou trazer esse demônio para a minha propriedade”, ele teria dito a Cornelius. “Você criou um monstro que não consegue controlar.”

XI. O que os registros não dizem

A partir deste ponto, o rastro documental torna-se escasso.

Os registros sobreviventes de Ravenswood indicam que “41” foi “devolvido à plantação” e “submetido a uma correção exemplar como advertência para os demais”.

Não restam detalhes sobre a punição.

Os registros do diário do Dr. Peton sobre Ruth terminam em meados de 1843. Ele menciona a existência dela, seu horror e seu conflito teológico.

Então o assunto muda.

O que sabemos sobre o destino posterior de Ruth existe, em grande parte, em silêncio:

Sem registro de alforria.

Não há registro de venda fora do estado após a venda abortada na Virgínia.

Não há lápide em nenhum dos pequenos cemitérios negros que pontilham os arredores de Charleston.

Existem, no entanto, histórias.

Em relatos orais Gullah coletados no século XX, surgem fragmentos: histórias de uma “mulher gigante no arrozal” que “lutou contra oito homens brancos no cais” e “se recusou a cair mesmo quando atiraram nela”.

Na década de 1960, quando Ellen Whitfield mostrou o daguerreótipo aos membros mais velhos da comunidade negra de Charleston, um homem de setenta e poucos anos disse baixinho:

“Minha avó costumava falar dela. Dizia que a mulher grandona fazia com que todos se lembrassem de que não eram feras, não importava o que o livro dissesse.”

Sabemos o que aconteceu com o registro em papel.

As páginas copiadas do Dr. Peton sobreviveram.

Suas anotações sobreviveram.

O daguerreótipo sobreviveu.

Eles acabaram em um arquivo, onde um estudante de pós-graduação branco abriu uma caixa em 1962 e encontrou, preservado em uma caligrafia cuidadosa, um projeto para algo que se assemelhava perturbadoramente à eugenia primitiva — um século antes de essa palavra entrar em uso comum.

XII. O Segredo Impossível

Ao se distanciar da brutalidade individual de Ravenswood, uma questão maior e mais perturbadora vem à tona.

Cornélio e seu pai acreditavam estar sendo racionais — melhorando a produtividade por meio do controle “científico” dos corpos.

Eles tratavam os seres humanos como unidades de potencial:

Mais altura = mais trabalho.

Mais força = mais lucro.

Maior “resistência a doenças causadas por pântanos” = menos perdas por malária.

Mas a própria criação deles — Ruth — foi a prova que quebrou a lógica deles.

Eles criaram uma mulher para ser fisicamente extraordinária.

Eles presumiam que tal organismo, aliado a um controle sistemático, produziria o operário e reprodutor perfeito.

Em vez disso, eles produziram:

Uma mulher que compreendia sua condição com mais clareza do que eles.

Um corpo forte demais para ser facilmente contido.

Um símbolo que sobreviveria aos muros das plantações e se infiltraria em histórias, diários e daguerreótipos.

O experimento deles provou algo que eles nunca pretenderam provar:

Que não se pode eliminar de um ser humano a capacidade de resistir.

Quando Ellen Whitfield escreveu sua dissertação no final da década de 1960, ela intitulou um capítulo de “Espécime 41”. Nele, ela argumentou que Ravenswood deveria ser compreendido não como uma exceção bizarra, mas como um exemplo extremo da lógica que sustentava a própria escravidão:

Se as pessoas são propriedade, tudo se torna permitido, inclusive tentar redesenhar o corpo humano para obter lucro.

O segredo inegável da escrava de porte mais imponente de Charleston não é que ela tenha existido.

O segredo inegável é que a existência dela foi mensurada, planejada e quase apagada — e, no entanto, fragmentos de sua história escaparam ao controle da plantação:

Na letra culpada de um velho médico.

Num daguerreótipo escondido entre páginas.

Nas histórias sussurradas de descendentes que nunca a viram, mas sentiram o que ela representava.

Em algum lugar entre as mesas de reprodução dos Ashford e a decisão de Ruth de atacar uma fileira de homens armados em um píer de Charleston, reside a verdade sobre a escravidão que as estatísticas e os livros didáticos muitas vezes omitem:

Não se tratava apenas de um sistema de trabalho.

Era um sistema que tentava reescrever o próprio corpo humano, mas nunca conseguiu esmagar completamente a vontade que habitava esses corpos.

Em 1843, o Dr. Nathaniel Peton escreveu em seu diário, após uma de suas últimas visitas a Ravenswood:

“Eles buscavam criar um animal de carga. Em vez disso, criaram uma mulher que nos transforma a todos em animais, por ficarmos de braços cruzados e chamarmos isso de progresso.”

Quase dois séculos depois, no brilho granulado daquele daguerreótipo, Ruth ainda está de pé ao lado de uma moldura de porta, com os ombros tão largos que parecem se esforçar contra os limites da imagem, os olhos fixos em algo além do alcance da câmera.

Ela é o “Espécime 41” deles.

Ela também é, teimosamente, impossivelmente:

Ruth.