O vento soprava frio sobre os telhados da pequena cidade do sul da Alemanha, Ravensruh, um lugar que, por volta do ano de 1895, ainda era totalmente determinado pelo ritmo dos sinos da igreja, pela estrita moral eclesiástica e pela profunda reverência pelo nome de família. Entre casas em enxaimel, ruas de paralelepípedos e os cheiros fumarentos das padarias, começou uma história que mais tarde seria conhecida como uma das tragédias familiares mais sombrias de Baden-Württemberg. Mas naquela época, ninguém suspeitava de nada, ninguém além de duas jovens que confiavam uma na outra como irmãs.

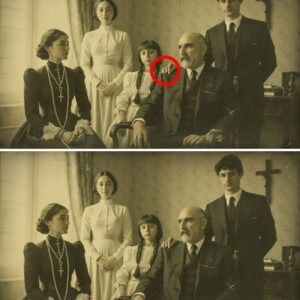

A família Marfels habitava uma grande casa de dois andares na Adlergasse, a poucos passos da praça do mercado. As paredes eram caiadas de branco, as janelas tinham persianas de madeira verde escura e no pátio interior havia uma velha pereira que enchia o ar de doce perfume na primavera. O chefe da casa, August Marfels, tinha na altura 45 anos, um respeitado comerciante, proprietário de duas lojas de produtos coloniais e de uma loja de tecidos finos de Frankfurt. Ganhava mais de 200 marcos por mês, uma fortuna para a época. A sua esposa, Rebecca Marfels, uma mulher profundamente religiosa, liderava a união católica feminina local, organizava cozinhas de sopa e podia ser vista todas as manhãs na igreja paroquial de St. Martin, onde orava com as mãos postas e um olhar severo.

O casal tinha três filhos. A mais velha, Elisabeth Marfels, de 20 anos, era conhecida pela sua gentileza e pelo seu sorriso caloroso. Tinha cabelo castanho escuro que lhe chegava à cintura e olhos límpidos cor de âmbar. O seu sonho era ser professora e ensinar crianças de famílias pobres a ler e a escrever. No entanto, uma mulher solteira de boa família não podia trabalhar nem escolher o seu próprio caminho na vida naquela época. A sua vida estava traçada: um bom casamento, uma casa bem cuidada, obediência. Depois havia Robert, de 18 anos, orgulhoso, cumpridor e sempre ansioso por seguir os passos do pai. E a mais nova, Katharina, com apenas 15 anos, vivaz, sonhadora e completamente alheia às regras estritas que pairavam sobre a sua vida.

Mas alguém conhecia Elisabeth melhor do que todos os outros. A sua prima Josephine Adler, também de 20 anos. Filha de um simples professor primário. As duas meninas tinham passado a infância juntas, partilhado segredos, consolado-se mutuamente e brincado inúmeras horas nos prados atrás da cidade. Apesar das diferenças de estatuto social, eram inseparáveis.

E então veio o homem que mudou tudo. No Dia de Reis, 6 de janeiro de 1895, Elisabeth encontrou Ferdinand Ritter. Ele tinha 25 anos, ensinava na pequena escola primária na Kirchstraße, tocava órgão na igreja à noite e acreditava profundamente que a educação era a chave para uma sociedade mais justa. Vivia num quarto simples por cima de uma padaria, possuía pouco mais do que alguns livros, uma mala de viagem e a sua mandolina. Mas ele tinha algo que August Marfels jamais compreenderia: um coração caloroso e a capacidade de olhar para as pessoas como se fossem valiosas, independentemente da sua origem e posses.

Elisabeth e Ferdinand encontraram-se durante a missa. Elisabeth levava bolos e pão para uma angariação de fundos. Ferdinand organizava uma pequena festa para os filhos das famílias pobres de tecelões. Quando os seus olhares se cruzaram, aconteceu algo que os assustou e ao mesmo tempo parecia inevitável. Nas semanas seguintes, encontraram-se secretamente, primeiro por acaso, depois conscientemente. Às terças-feiras na pequena biblioteca da cidade, aos domingos após a missa no jardim da cidade, atrás do antigo pavilhão de música. E Josephine estava sempre presente, oficialmente como acompanhante, na verdade como aliada. Falavam sobre livros, sobre injustiça, sobre sonhos. Imaginavam uma vida em que as pessoas fossem julgadas pela bondade e não pela riqueza. E lentamente, imparavelmente, apaixonaram-se.

Mas em julho veio a confissão que mudou tudo. Elisabeth apareceu em casa de Josephine numa tarde. O seu rosto estava banhado em lágrimas, as suas mãos tremiam. No pequeno pátio atrás da casa da família Adler, debaixo de uma macieira, sentou-se num banco e sussurrou: “Jose, estou com esperança.” Josephine assustou-se, mas pegou nas mãos de Elisabeth. “Tens a certeza?” “Há dois meses que não tenho o período. Sinto-me enjoada todas as manhãs. Simplesmente sei.” “Ferdinand sabe?” Elisabeth acenou com a cabeça. “Ele quer casar comigo. Disse que podíamos mudar-nos para Friburgo ou Estugarda, trabalhar os dois, começar uma vida nova.” Josephine apertou a sua mão. “Então faz isso. Vai com ele. Eu ajudo-te. Os meus pais ajudam-te. Não podes ficar aqui.” Mas Elisabeth abanou a cabeça. “Não posso envergonhar a minha família. O meu pai perderia tudo. A sua reputação. Os seus clientes. E Robert e Katharina, eles nunca encontrariam bons casamentos.” Josephine olhou para ela, perplexa. “E tu? A tua vida não conta?” A voz de Elisabeth quebrou. “A minha mãe vai ajudar. Ela é rigorosa, sim, mas ama-me. Tenho a certeza de que encontrará uma maneira.” Esta crença seria a sua perdição.

Três dias depois, a 14 de agosto, Elisabeth foi à cozinha, onde Rebecca Marfels estava a fazer compota de pera. O cheiro doce e pesado pairava no ar como um cobertor. Elisabeth respirou fundo e disse baixinho: “Mãe, preciso dizer-te algo.” Quando proferiu a verdade, as feições de Rebecca se descontrolaram completamente. A concha caiu ao chão com um clangor e depois veio o estalo, tão violento que Elisabeth tropeçou contra a mesa. “Um professor, um homem pobre. Esse é o pai do teu filho da vergonha!” Rebecca saiu a correr, falou com August e, em uma hora, Elisabeth foi chamada ao escritório do pai. Ele bateu-lhe primeiro com palavras como facas, depois com a mão e, finalmente, proferiu o veredito: seria aprisionada até ao nascimento da criança, e depois ele decidiria.

Nas duas semanas seguintes, August mandou remodelar o sótão. Uma fechadura maciça por fora, as janelas pregadas, apenas uma abertura estreita perto do teto, demasiado alta para ver o exterior. Um cubículo de 12 metros quadrados, uma cama de metal, uma cadeira, um balde. E a 20 de setembro de 1895, Elisabeth foi levada para cima. As suas últimas palavras antes de a porta bater foram um sussurro: “Mãe, por favor.” O ferrolho bateu e a escuridão começou.

A primeira manhã no sótão foi o início de um sofrimento que ninguém em Ravensruh jamais teria imaginado ser possível. Quando Elisabeth acordou, o quarto estava escuro, abafado e silencioso. Apenas uma estreita faixa de luz caía através da minúscula abertura perto do teto, desenhando uma linha fina e clara no chão de tábuas de madeira velhas e a ranger. O cheiro a pó, ar frio e madeira húmida encheu o seu nariz. Não havia ruído, nem voz, nem qualquer indício de que, por baixo dela, uma casa inteira continuava a viver, enquanto para ela o tempo parava.

Às seis horas da manhã, ouviu passos nos degraus. O ferrolho da fechadura estalou, a porta abriu-se e a sua mãe entrou, com uma tigela de batatas frias e pão na mão, o olhar fixo no chão. Nenhuma palavra, nenhum olhar, nenhuma centelha de compaixão. Ela pousou a comida, trocou o balde, pegou no tabuleiro do dia anterior e fechou novamente. O ferrolho deslizou de volta com um som abafado e opressor. Um som que se tornaria o símbolo do cativeiro de Elisabeth nos anos seguintes. Ao meio-dia e à noite, o mesmo, sempre o mesmo silêncio, a mesma dureza, a mesma frieza.

Elisabeth falou com a mãe no início, implorou, chorou, mas Rebecca nunca respondeu. Os seus olhos estavam vazios, como se a sua filha já estivesse enterrada. Após alguns dias, Elisabeth começou a perder a noção do tempo. Sem luz, sem relógio, sem ruídos, exceto os sinos da igreja da cidade, que chegavam abafados através das vigas de madeira, todo o ritmo diário se desintegrou. Ela tentou agarrar-se aos toques dos sinos. Seis da manhã, doze ao meio-dia, seis da noite. Mas mesmo essa orientação se tornou vaga, à medida que os seus sentidos se confundiam e a escuridão dissolvia o seu mundo interior.

Ela falou com a criança no seu ventre. “A culpa não é tua,” sussurrou. “Eu vou proteger-te. Eu serei forte por nós os dois.” Mas interiormente mal sabia quanta força lhe restava.

Enquanto isso, Josephine tentava saber a verdade. Ela vinha todos os domingos depois da missa a casa dos Marfels, por vezes com flores, por vezes com um bolo caseiro, e pedia para ver Elisabeth. Mas Rebecca respondia sempre com a mesma voz gélida. “Ela está doente. O médico proibiu todas as visitas.” Josephine sentia que era mentira. E, no entanto, estava impotente. Em Ravensruh, August Marfels era considerado um cidadão respeitável. A sua palavra era lei. Ninguém questionava a sua decisão. Ninguém, exceto Josephine. Mas ela era apenas uma jovem de casa humilde.

As semanas passaram, o outono ficou mais frio e Elisabeth jazia a tremer à noite no fino pedaço de colchão que lhe tinham deixado. Ela não tinha cobertor, apenas o seu velho xale de lã preta para se cobrir. O vento assobiava pelas fendas das tábuas das janelas pregadas. Às vezes ouvia os pregões dos vendedores na praça do mercado. Maçãs frescas, castanhas quentes, e o seu coração doía com o pensamento de como o mundo estava perto e, no entanto, infinitamente distante.

Depois veio o inverno. O frio rastejava até aos seus ossos. Os seus dedos ficaram rígidos, os seus lábios racharam, as refeições tornaram-se mais escassas. Muitas vezes recebia apenas as sobras das refeições da família: batatas frias, pão duro, por vezes uma sopa rala. Ela falava menos, chorava menos e começou a ver coisas. Sombras que se moviam, vozes que sussurravam o seu nome, ruídos de passos que não existiam. Mas o pior era o silêncio. O silêncio que era mais profundo do que a escuridão, o silêncio que a engolia.

Em fevereiro, quando a sua criança deveria nascer, Elisabeth acordou a meio da noite com cãibras violentas. A dor a atravessava como fogo. Ela gritou, bateu na porta, implorou por ajuda. Ninguém veio, ninguém respondeu. Horas se passaram. A dor tornou-se insuportável. As suas costas contraíram-se. O suor escorria pela sua testa. Ela mordeu a manga do vestido para não gritar. As suas mãos se agarravam à madeira da cama. Sentiu a vida a ser arrancada de si e estava sozinha, completamente sozinha.

Só de manhã é que a porta se abriu. Rebecca entrou, viu o colchão manchado de sangue, viu a sua filha que se contorcia e gemia. “O bebé está a chegar,” ofegou Elisabeth. Rebecca pousou o tabuleiro e disse apenas três palavras: “Deita-te na cama, eu volto mais tarde.” Depois saiu e deixou a sua filha em trabalho de parto sozinha.

Demorou muitas horas até o bebé chegar. Uma menina pequena, delicada, fraca, mas viva. Elisabeth pegou-a nos braços, envolveu-a no seu xale, apertou-a contra si e sussurrou o seu nome: Isabelle, o nome da minha avó. Ela passou três dias com ela. Cantou-lhe canções, aqueceu-a com o seu corpo. Rezou com a voz embargada. Mas o leite não vinha. Pouca comida, demasiado frio, demasiada dor. A pequena ficou cada vez mais fraca. No terceiro dia, mal respirava. Elisabeth chamou, chorou, implorou: “Por favor, por favor, não morras, por favor.” Isabelle morreu nos seus braços ao meio-dia, enquanto os sinos da cidade tocavam.

Quando Rebecca entrou e viu a criança morta, disse apenas três palavras: “É melhor assim.” August veio meia hora depois, tirou o pequeno embrulho dos braços de Elisabeth e disse: “Ela será enterrada no jardim. Ninguém pode saber.” Elisabeth gritou. Ela tentou agarrar-se à sua filha, mas o pai a afastou. Ele deixou o sótão e fechou a porta. Ela ouviu os passos dele a descer as escadas e depois não ouviu mais nada. Nenhum bater de coração, nenhuma respiração, nenhuma esperança, apenas o vento por trás das tábuas pregadas e o silêncio do mundo que a tinha esquecido.

Quando Elisabeth ficou sozinha no sótão após a morte da sua pequena Isabelle, o mundo transformou-se para ela num único e interminável cinzento. Ela ficava sentada no chão durante horas, com a cabeça nos joelhos, e segurava o xale em que tinha envolvido a sua filha, firmemente apertado contra si. O tecido ainda cheirava ao pequeno corpo, a vida fraca, a esperança e a perda. Ela não conseguia entender como o mundo continuava, como as pessoas riam, trabalhavam, dormiam, enquanto o seu coração parava.

A sua mãe continuava a vir duas vezes por dia, pousava a comida, trocava o balde, não dizia uma palavra. Elisabeth não parou de chorar, mas Rebecca permaneceu muda como pedra. Ela não olhava para a filha, mesmo agora, ou talvez especialmente agora. A vergonha, o medo dos mexericos, a fria dureza da moral social tinham petrificado o seu coração. Talvez até acreditasse que estava a agir corretamente. Talvez. Mas para Elisabeth, parecia traição, tão profunda quanto feridas que nunca cicatrizariam.

Os dias tornaram-se semanas. Elisabeth mal comia. O seu corpo estava fraco, o seu espírito abalado. Ela não falava com ninguém, exceto com Isabelle. Tinha conversas imaginárias com ela, como se ainda estivesse ali. Terias um riso como o meu ou como o dele? Terias aprendido a ler? Terias querido subir à macieira no jardim? E depois, sussurrando baixinho, Espero que não estejas sozinha.

Fevereiro transformou-se em março, o inverno numa primavera fria e cinzenta e, então, numa manhã, Elisabeth fez algo que poderia ter feito muitas semanas antes. Mas para isso ela não tinha tido força. Ela levantou-se, pegou no seu cobertor fino e esfarrapado, rasgou-o em tiras e atou-o, fazendo uma forca improvisada. As suas mãos não tremeram. O seu coração batia lenta e uniformemente, como se há muito tivesse desistido. Ela colocou o encosto da cadeira de madeira cambaleante debaixo de uma viga profunda do telhado, subiu e sussurrou: “Isabelle, eu estou a ir.” A cadeira tombou.

Apenas alguns minutos depois, August subiu as escadas. Tinha ouvido algo, a queda abafada da cadeira, um som que lhe pareceu estranho. Ele abriu a porta, encontrou a filha com a forca à volta do pescoço. O seu corpo pendia mole, os lábios azulados, os olhos fechados. Ele puxou-a para baixo, deitou-a no chão, mas não porque temesse pela sua vida, apenas porque sabia que vê-la morta era mais perigoso do que mantê-la viva. Uma filha morta significava a necessidade de explicações, escândalo, perguntas, polícia.

Ele bateu-lhe, como se ela o tivesse ofendido pessoalmente, atingiu-a com os punhos enquanto ela lutava para respirar. “Não vais morrer,” gritou. “Não até eu te permitir.” Elisabeth sobreviveu, por pouco, por mero acaso. Ele tirou-lhe o cobertor, tudo o que ela pudesse usar para se magoar. A cadeira foi removida, a mesa também. Ela ficou com uma cama de metal e quatro paredes que se tornavam mais estreitas, dia após dia.

Dois meses depois, ela tentou novamente. Desta vez com um pedaço de madeira lascada da perna da cadeira que ela tinha soltado secretamente. Ela cortou os pulsos, mas não fundo o suficiente. A sua mãe a encontrou. Rebecca não chorou. Não gritou. Ela atou as suas mãos com lençóis e disse apenas: “Não podes. Deus está a ver-te.” Mas não era a voz de Deus que Elisabeth ouvia. Era a doutrina, o silêncio, o nada interminável.

Após esta segunda tentativa, August mandou remover tudo o que lhe restava. Até a cadeira foi retirada. O quarto tornou-se ainda mais desolado, ainda mais brutal. Tudo o que não estava firmemente ancorado na parede foi levado. Elisabeth compreendeu: não podia morrer e não podia viver.

Então ela tomou uma decisão, não por esperança, mas por amarga determinação. Se tinha de viver, sobreviveria. Apesar de tudo. Por desafio. Por pura teimosia. Ela começou a criar rotinas. Todos os dias, quando Rebecca trazia a comida, Elisabeth riscava uma pequena linha na parede com uma minúscula pedra que tinha encontrado numa fenda. Uma linha para cada dia. Cinco linhas faziam um bloco, quatro blocos, uma semana. Ela contava os dias apenas para não perder a cabeça. E à medida que os anos passavam, um ano, dois anos, três anos, uma parede do sótão se encheu de linhas, centenas, milhares. Após dez anos, ela desistiu de contar, não porque lhe tivesse deixado de importar, mas porque o tempo tinha-se tornado sem sentido. Apenas o céu que conseguia ver através da pequena janela a lembrava de que existiam estações no exterior, que o mundo continuava.

No sótão, Elisabeth vivia como uma criatura das sombras. O seu cabelo ficou mais comprido, despenteado, emaranhado. As suas unhas curvaram-se porque ninguém as cortava. Os seus dentes começaram a apodrecer. Apenas pão e batatas, sem vegetais, sem leite, sem cuidados. A sua pele ficou tão pálida que parecia quase transparente na penumbra. O pó das vigas de madeira assentava sobre ela como uma segunda pele. Mas a sua mente, a sua mente era o que mais sofria. O vento falava com ela. Isabelle falava com ela, por vezes como um bebé, por vezes como uma menina. Ela imaginava como a sua filha seria agora, 10 anos, 12, 15. Ela imaginava como a sua vida teria continuado. Ela criou o seu próprio mundo no seu isolamento, porque sem ele não teria sobrevivido.

E lá fora, lá fora tudo mudava sem ela. Robert cresceu, casou, mudou-se, vinha almoçar aos domingos. Ele ouvia os passos na escada, o ferrolho, o silêncio e calava-se. Katharina envelheceu, casou, mudou-se para Ulm. Ela também nunca mais perguntou por Elisabeth. Os vizinhos esqueceram-se de que tinha havido uma terceira filha Marfels. Apenas uma pessoa nunca esqueceu. Josephine. Uma vez por mês, ela parava em frente à porta da família Marfels e perguntava: “Como está Elisabeth?” Recebia sempre a mesma resposta. “Ela está doente, muito doente.” Mas Josephine sabia, ela sabia no fundo do seu coração. E ela esperava, ano após ano, persistente, inabalável, pois algo lhe dizia: Elisabeth vive e precisa de mim.

Os anos passaram despercebidos, enquanto Ravensruh mudava, novas lojas abriam, famílias antigas morriam ou se mudavam. Apenas no sótão da casa Marfels tudo permanecia igual. A mesma frieza, a mesma escuridão, o mesmo silêncio. Para Elisabeth, cada dia era uma repetição do anterior, uma gota num mar interminável que não conhecia princípio nem fim.

Mas lá fora, a História fervilhava. A Alemanha mudava, as fábricas cresciam, as ruas ficavam mais largas. As carruagens davam lentamente lugar aos primeiros veículos motorizados. As pessoas discutiam sobre progresso. Eletricidade, direitos das mulheres. Mas para Elisabeth, nada disso existia. O seu universo permanecia com 12 metros quadrados, com vigas de madeira tortas, tábuas poeirentas e a estreita linha de luz que, como uma piada distante e cruel, deixava adivinhar o mundo lá fora.

Enquanto isso, August envelhecia, ficava mais rigoroso, mais inflexível. Quanto mais os anos avançavam, menos ele se lembrava do porquê de ter prendido a filha. Para ele, tornou-se simplesmente um facto da ordem, uma estrutura doméstica, um segredo que ninguém questionava. Rebecca, por sua vez, já não falava de Elisabeth, como se fosse uma sombra que se podia riscar da memória. O seu rigor religioso fundiu-se com o seu medo da condenação social, até que ambos se tornaram indistinguíveis.

Mas Elisabeth ouviu todos os ruídos ao longo dos anos, os sinos que tocavam todas as manhãs e noites, os passos da família, o riso de Robert e mais tarde dos seus filhos, quando vinha visitar, as vozes abafadas de Katharina, que vinha de Ulm de vez em quando. Cada vida que continuava e cada vida que a tinha esquecido, a sua própria.

Assim se passou o ano de 1900, depois 1902, 1904. A Alemanha mudava, Ravensruh mudava, a família Marfels mudava, Elisabeth não. Nalguns dias, ela acreditava ter-se transformado em ar, noutros, que já estava morta e que apenas a sua alma permanecia presa naquele quarto.

Em 1905, algo estranho começou. Elisabeth ouviu uma voz estranha lá em baixo, uma voz de criança que soava brilhante como um sino de prata. Robert tinha tido entretanto um filho, um menino pequeno. Chamou-o Konrad. Quando Robert vinha visitar, o pequeno Konrad corria a gritar pela casa, brincava na escada que levava ao sótão. Uma vez, Elisabeth ouviu o menino perguntar curiosamente: “Pai, o que é lá em cima?” Robert respondeu imediatamente com uma voz firme e de aviso. “Nada, não se vai para lá.” Depois puxou o filho para longe. Mas Elisabeth tinha ouvido as palavras. O pensamento de que uma criança estava perto dela, uma criança que ria, era livre, respirava, corria, atingiu-a como uma facada, não por inveja, mas por dor pelo que lhe tinha sido tirado. E, no entanto, sentiu algo quente, uma lembrança, um vislumbre de humanidade.

Um dia, quando Rebecca trouxe a comida, Elisabeth ousou, após anos de silêncio, proferir uma palavra. “Quantos anos ele tem?” Rebecca ficou petrificada. Ela não esperava que Elisabeth falasse. Os seus lábios tremeram, mas ela não respondeu. Pousou a comida e, antes que Elisabeth pudesse proferir uma segunda palavra, tinha desaparecido. Novamente silêncio, novamente escuridão, novamente solidão. Mas algo tinha mudado. Elisabeth percebeu subitamente que as palavras ainda existiam, que a sua voz ainda existia, que, apesar de tudo, ela ainda era alguém. O conhecimento era doloroso, mas foi também a primeira faísca de uma resistência que cresceria nos anos seguintes.

Quando a década começou, Elisabeth ouviu tiros pela primeira vez na sua vida. Longe, mas inconfundíveis. As pessoas lá fora falavam de motins, comboios cheios de soldados, novas correntes políticas. Elisabeth não entendia o que estava a acontecer, mas sabia que o país tremia. Durante os distúrbios, aconteceu várias vezes que August e Rebecca não podiam subir por causa dos recolheres obrigatórios. Elisabeth passou dois dias inteiros sem comida. No terceiro dia, ela agarrou-se à porta, fraca, incapaz de gritar, e caiu no chão. Ela pensou que ia morrer. Talvez tivesse sido melhor. Mas ela não morreu.

Rebecca finalmente apareceu, pálida, exausta e invulgarmente trémula. Quando pousou uma tigela de sopa de cevada espessa para Elisabeth, a sua mão pairou brevemente na testa da porta, como se quisesse dizer algo. Mas ela não falou. Os seus lábios abriram-se, mal visíveis. Depois retirou a mão e saiu. No entanto, Elisabeth tinha visto por um momento algo que não via há anos: uma contração humana no rosto da sua mãe. Talvez fosse remorso, talvez exaustão, talvez apenas imaginação, mas era algo. E no mundo completamente escuro em que Elisabeth vivia, até mesmo uma pequena faísca era um acontecimento.

Mas a faísca extinguiu-se rapidamente. Pois em 1913, enquanto o país atravessava tensões políticas e crise económica, Elisabeth experimentou algo que era pior do que a fome, o frio e a escuridão total: esperança, esperança que se revelou uma ilusão. Uma noite, quando os sinos da igreja batiam a nona hora e a cidade se acalmava, ela ouviu passos na escada. Não os passos regulares e rotineiros da sua mãe, nem os passos pesados do seu pai. Eram passos leves, hesitantes, incertos e depois alguém bateu à porta. Pela primeira vez em oito longos anos, alguém bateu à sua porta.

“Olá,” sussurrou uma voz jovem. “Elisabeth, estás mesmo aqui em cima?” A voz de Josephine, muito mais madura do que Elisabeth se lembrava, mas inconfundível. O coração de Elisabeth disparou. A sua garganta estava seca. Ela tentou levantar-se, mas as suas pernas cederam. Ela rastejou até à porta. “Jose…” sussurrou ela. Mas, nesse momento, ouviu passos apressados, um murmúrio profundo e ameaçador que Elisabeth conhecia muito bem. August. Ele agarrou Josephine rudemente pelo braço, arrastou-a escada abaixo e sibilou: “Ficas longe daqui. Ela está morta para ti, ouviste? Morta.” A porta bateu. O ferrolho bateu e a voz de Josephine morreu.

Elisabeth caiu no chão. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ela tinha sentido a salvação, por um fôlego, apenas um. Depois desapareceu e ela ficou novamente com nada além de escuridão.

Os anos após a primeira aproximação abrupta de Josephine tornaram-se para Elisabeth uma nova forma de prisão. Não apenas uma de madeira e escuridão, mas uma de esperança destruída. O conhecimento de que Josephine a tinha procurado, de que estivera a poucos passos de distância, tornou a solidão ainda mais insuportável. Nos seus pensamentos, o som da sua voz se repetia inúmeras vezes, como um eco fraco de outra vida. Elisabeth, estás mesmo aqui em cima? Estas palavras cravaram-se mais fundo no seu coração do que qualquer privação, qualquer fome, qualquer frio, pois significavam que alguém sabia, que alguém não a tinha esquecido, e ao mesmo tempo significavam que ela permanecia na escuridão, apesar de tudo.

August tinha agora um novo medo: que alguém descobrisse a verdade. Como um cão de guarda, ele andava pela casa mais vigilante, mantinha as portas debaixo de olho, fechava o sótão com dupla chave, proibia qualquer visitante de ir para o andar de cima. Quando Josephine passava, era recebida friamente. “Elisabeth está gravemente doente,” dizia Rebecca, repetidamente, mecanicamente. “Ela precisa de descanso.” A jovem via as mentiras, mas não conseguia prová-las. Muito menos podia enfrentar o respeitado August Marfels.

Os anos continuaram, 1910, 1911, 1912. Depois veio o verão de 1914 e com ele a guerra. Elisabeth ouviu-o primeiro na inquietação das vozes na casa. Robert, entretanto um homem adulto com a sua própria família, falava alto e seriamente com o pai sobre recrutamento, alistamento, dever patriótico. Katharina escrevia menos cartas e vinha menos vezes visitar. O serviço de comboios tornou-se pouco fiável. Elisabeth ouvia por vezes Rebecca a rezar baixinho, mais intensamente do que antes. Mas tudo isso eram apenas sons que chegavam através de vigas e pó. Para Elisabeth, pouco mudou, apenas a fome se tornou mais frequente. August, orgulhoso de ser parcimonioso e cumpridor, começou a poupar também nas refeições de Elisabeth. Às vezes, só alguém subia uma vez por dia, uma vez até por dois dias seguidos. E Elisabeth ficava imóvel no chão, certa de que era o fim. Mas ela não morreu. Era como se o seu corpo, embora frágil e emaciado, tivesse aprendido a agarrar-se a tudo o que parecia vida. Talvez fosse pura teimosia, talvez o pensamento em Isabelle, talvez uma faísca que ela própria não entendia.

Enquanto a guerra se arrastava, Elisabeth ouviu novos ruídos, vozes estranhas, soldados feridos a serem tratados na cidade, soluços de mulheres cujos maridos estavam na frente, crianças a chorar. A cidade já não era a mesma. E enquanto a Alemanha sangrava, a alma de Elisabeth sangrava silenciosamente também.

Em 1915, 20 anos após o seu primeiro dia no sótão, aconteceu o primeiro sinal visível de que August e Rebecca estavam a envelhecer. Os seus passos tornaram-se mais lentos. Rebecca arquejava por vezes na escada. A voz de August, habitualmente tão controlada e cortante, tremia ocasionalmente. E, no entanto, para Elisabeth nada mudou. Ela apenas sentiu, pelo ritmo dos passos, que os seus guardiões estavam a enfraquecer.

Ela começou a notar pequenas coisas que nunca tinham acontecido antes. Uma vez, Rebecca se esqueceu de levar o balde, noutra vez, deixou cair um pedaço de sabão. Elisabeth pegou-o, como se fosse um tesouro, pois era o primeiro objeto em anos que não era conscientemente controlado para ela. E uma vez, numa noite, quando o vento soprava sobre as telhas, ela ouviu Rebecca parar na escada. Meio minuto, um minuto inteiro, dois minutos, como se estivesse a reunir coragem para fazer ou dizer algo, mas ela não o fez. Trouxe a comida, pousou-a, saiu em silêncio, como sempre.

Nestes anos, Elisabeth retirou-se definitivamente para o seu próprio mundo. Os seus pensamentos vagueavam para Isabelle, que na sua fantasia se tinha tornado uma jovem. Elisabeth imaginava como a sua filha seria. Cabelo escuro, como o seu outrora tinha sido, e olhos límpidos que, apesar de tudo, estavam cheios. Ela falava com ela, tinha conversas inteiras. “Hoje vi um pássaro pela janela,” sussurrou ela uma noite. “Era cinzento, discreto, mas era livre.” E na sua imaginação, Isabelle respondia com uma voz suave e adulta: Eu também sou livre, Mamã. Um dia, tu também serás. Elisabeth sabia que era apenas fantasia, mas isso a mantinha viva.

Entretanto, as pessoas em Ravensruh esqueciam cada vez mais que os Marfels tinham tido três filhos. Novas famílias se mudavam, as mais velhas morriam. O passado se esbatia. Robert nunca falava da sua irmã. Katharina, que entretanto vivia em Estugarda, acreditava firmemente na história dos seus pais. Para ela, Elisabeth era uma perda trágica, mas intocável. Apenas Josephine permanecia. Ela nunca perdeu a convicção de que algo estava errado. Mesmo quando casou, teve filhos, envelheceu. Ela continuava a vir regularmente à casa da família Marfels. Às vezes, ficava parada por minutos em frente à porta fechada do sótão, quando ninguém a via, e escutava. Mas Elisabeth nunca se atrevia a fazer barulho. O medo de August era mais forte do que qualquer esperança. Mais tarde, anos depois, a perseverança de Josephine seria vista como um ato de heroísmo silencioso. Mas naquela altura, ela era uma voz solitária contra um muro de mentiras.

A guerra acabou. A Alemanha estava exausta. Ravensruh caiu numa rotina difícil entre inflação e escassez. E no sótão estava sentada uma mulher cuja vida tinha sido destruída muito antes. Quando o ano de 1925 começou, Elisabeth tinha 50 anos. Tinha passado mais de metade da sua vida na prisão. Ela não sabia que dia era, nem a estação, nem quem estava morto ou vivo. Ela apenas sabia que a sua mãe não vinha há dias, depois há três dias, depois quatro, depois cinco e, no sexto dia, Elisabeth compreendeu. Algo tinha acontecido. Algo que era maior do que qualquer mentira, maior do que qualquer medo e que este era o começo do fim, mas não o dela, mas o do silêncio.

O sexto dia sem comida parecia a Elisabeth um túnel profundo e interminável, onde nem o tempo nem a vida existiam. O seu corpo estava tão fraco que mal conseguia levantar-se. Ela estava deitada no chão, com a bochecha na madeira fria, e ouvia apenas a sua própria respiração superficial. Estava habituada à fome há décadas, mas desta vez era diferente. Desta vez, ninguém vinha. Nenhuns passos, nenhuma fechadura que se abria, nenhum tabuleiro que era pousado com um clangor. E naquele silêncio mortal, um novo pensamento começou a surgir nela. Um pensamento que ela tinha reprimido há 30 anos. Talvez ela não morresse de facto pela sua própria mão, mas porque se tinham esquecido dela. O pensamento a assustou menos do que o esperado. Talvez fosse redenção.

Mas depois ouviu vozes. Muitas vozes. Profundas, agudas, sussurrantes, lamentando. Parecia que a casa inteira estava cheia de pessoas. Passos apressavam-se no corredor, portas batiam. Alguém chorava alto. Elisabeth percebeu subitamente o que isso significava. Em caso de morte, em Ravensruh, muitas pessoas se reuniam e apenas uma pessoa na casa era velha e doente o suficiente para ter morrido naquela semana: a sua mãe, Rebecca.

Elisabeth fechou os olhos. Não por luto. O luto tinha morrido nela, muito antes de Rebecca morrer. Mas ela compreendeu que a morte da sua mãe abalava a ordem na casa e um abalo significava mudança. A mudança podia significar uma oportunidade, uma oportunidade de viver ou de morrer antes que alguém se lembrasse dela novamente.

A 9 de fevereiro, ela ouviu através do teto o murmúrio monótono de um terço. Depois passos, muitos passos, e mais tarde um som abafado, um caixão a ser transportado pelo chão. E enquanto o cortejo fúnebre seguia para o cemitério a 10 de fevereiro, Elisabeth apercebeu-se de que agora não havia mais ninguém que se lembrasse diariamente da sua existência. A única pessoa que tinha subido as escadas mecanicamente, embora sem emoção, todas as manhãs, estava agora debaixo da terra.

A 12 de fevereiro, os vizinhos vieram arrumar, como era tradição. Elisabeth ouviu cadeiras a arrastar, louça a tilintar, o cochicho de vozes femininas e depois algo que ela não ouvia há décadas. Passos na escada, lentos, hesitantes e mais leves do que todos os que ela conhecia. Uma voz feminina sussurrou algo. Outra respondeu: “Talvez um animal. Não ouves que está a bater?”

“Bater?” Elisabeth levantou a cabeça. Ela própria tinha batido, sem se aperceber. Com as últimas forças, tinha batido contra a porta. Não por esperança, apenas pelo desejo instintivo de não morrer como um animal esquecido.

Os passos pararam. Então ouviu uma terceira voz, uma que reconheceu imediatamente, embora parecesse mais velha, mais cansada, mas mais firme do que nunca. “O que é isso? Quem está lá em cima?” A voz de Josephine, 30 anos mais velha, mas ainda inconfundível.

Elisabeth tentou falar. A sua garganta estava seca como areia. Jose… phi… ne… Apenas um grasnido, mal audível. Mas Josephine reagiu imediatamente. “Há alguém. Eu sei. Há alguém lá dentro.” Passos apressados, um ofegar, uma respiração pesada, depois o chocalhar na fechadura. O ferrolho estava enferrujado. Não era aberto há anos. Robert gritou: “Josephine, traz-me uma ferramenta, agora!“

Robert apareceu na escada. Elisabeth ouviu a sua voz, mais velha, mas ainda reconhecível. “Não podes estar aqui…” Um golpe, um golpe forte, metal contra metal, um segundo, um terceiro. A voz determinada de Josephine: “A tua irmã está lá dentro, trinta anos e tu não fizeste nada!” Um último estrondo. O ferrolho partiu-se.

A porta abriu-se um pouco. Luz penetrou no quarto. Uma luz tão brilhante que Elisabeth teve de levar as mãos aos olhos. Era a primeira luz verdadeira em três décadas. Passos entraram no chão. Alguém ofegou de horror. “Meu Deus, Elisabeth.” A voz de Josephine quebrou.

Elisabeth levantou a cabeça lentamente. Os seus olhos ardiam, mas ela viu uma figura na luz. Josephine, fios grisalhos no cabelo, rugas e lágrimas. “Vieste,” sussurrou Elisabeth. A sua voz era quase inaudível, como o farfalhar de uma folha morta. Josephine ajoelhou-se, tocou a mão de Elisabeth, uma mão ossuda, fria, suja, que mal parecia humana. “Nunca te esqueci,” disse ela. “Nunca.”

Por trás dela, uma vizinha apareceu e soltou um grito. “Santa Mãe de Deus, o que lhe fizeram?” Elisabeth tentou levantar-se, mas as suas pernas cederam. 30 anos sem movimento tinham-nas transformado em varas inúteis de pele e osso. Josephine a amparou, segurou-a como uma criança e, pela primeira vez em 30 anos, Elisabeth sentiu o calor de um toque humano. Ela tremia, chorava, vivia.

Lá em baixo, August Marfels apercebeu-se do tumulto. Entrou no hall da escada, o rosto confuso, a voz fraca. “O que estão a fazer lá em cima? Ela não pode.” Mas quando as pessoas se afastaram e ele viu o que todos viam, a sua máscara caiu. Por um momento, ele pareceu pequeno, perplexo. E naquele momento, no silêncio que se seguiu, Elisabeth soube: o sótão não era mais a sua prisão. O mundo a tinha reencontrado.

Quando Elisabeth foi levada pelas escadas nos braços de Josephine, um murmúrio estranho e abafado percorreu toda a casa. As vozes das mulheres que tinham vindo arrumar após o funeral de Rebecca ficaram mais baixas, sufocadas por choque, horror e um sentimento que não era falado em Ravensruh há décadas: suspeita.

O cheiro do sótão, pó, podridão, desespero humano, espalhou-se no ar como uma nuvem invisível. Ninguém conseguia escapar. “30 anos,” sussurrou uma das mulheres, “isso… isso é impossível.” Outra abanou a cabeça. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. “Eu lembro-me da Elisabeth. Ela era uma menina tão querida. Como puderam… como puderam fazer isso?“

Robert ficou petrificado no corredor. Quando viu a sua irmã, recuou um passo instintivamente. Não por ódio, mas por vergonha, por cobardia nua, pela perceção de que nada tinha feito ao longo dos anos. “Elisabeth,” a sua voz quebrou, mas ela nem sequer olhou para ele. Os seus olhos não estavam habituados à luz e lacrimejavam incessantemente. As suas pupilas tremiam. O mundo era demasiado grande, demasiado brilhante, demasiado barulhento. Ela tremia como um pássaro que é levado para o ar livre após um longo cativeiro e não sabe o que fazer com a nova liberdade.

August estava no fundo da escada, as costas ligeiramente curvadas, o cabelo quase totalmente grisalho. O seu olhar não era o de um homem que reconhece a culpa. Era o de um homem que perdeu a ordem da sua vida. “Devias ter ficado lá em cima,” disse ele sem emoção. “Era necessário.“

A cabeça de Josephine se ergueu. “Necessário? Ela tinha 20 anos. Ela é tua filha.” August olhou para ela como se não entendesse algo ou não quisesse entender. “Ela desonrou a família. Era melhor assim para todos nós.” Estas palavras fizeram as mulheres na casa ofegarem coletivamente.

Uma delas, uma vizinha idosa chamada Hermine Fuchs, avançou, com as mãos na boca. “August Marfels, tu prendeste uma criança. Durante 30 anos. Trinta.” Mas August não ouviu a indignação. Parecia viver num mundo que consistia apenas em regras que ele próprio criara. Regras que lhe davam poder. Regras que tinham reprimido toda a humanidade.

A voz de Josephine ficou subitamente calma, fria como gelo. “Nós a levaremos para o hospital e tu vais explicar o que fizeste.” August levantou o queixo. “Ninguém me vai fazer explicar nada. Este é um assunto de família.“

Mas ele estava enganado, pois enquanto Elisabeth era transportada cuidadosamente para fora, embrulhada num cobertor que mal a aquecia, trémula, cega pela luz, perturbada pelos ruídos, uma pequena multidão já se tinha formado em frente à casa. A notícia tinha-se espalhado em poucos minutos por todo o bairro. Encontraram alguém no sótão. Os Marfels tinham três filhos. A menina que desapareceu. Ela está viva. Vozes, perguntas, horror. Um rapaz apontou com o dedo. Uma mulher gritou baixinho quando viu o rosto desfeito e ossudo de Elisabeth. Um velho fez o sinal da cruz.

Elisabeth ouviu tudo isso apenas abafado, como se viesse através de água. O mundo a sobrecarregava. As cores, os ruídos, as pessoas, o céu que era tão vasto e brilhante que ameaçava esmagá-la. Ela agarrou-se ao braço de Josephine como um náufrago a um pedaço de madeira. “Está tudo bem,” sussurrava Josephine repetidamente. “Eu estou aqui. Tu estás livre.“

“Livre?” Mas a palavra livre não significava nada para Elisabeth. Não agora, não naquele dia. Liberdade significava apenas medo, porque ela não a conhecia.

O hospital de Ravensruh era pequeno, mas limpo. O jovem médico, Dr. Ferdinand Salger, um homem na casa dos 30 anos com um olhar atento, ficou horrorizado quando viu Elisabeth. “Há quanto tempo ela estava lá em cima?” perguntou, enquanto examinava Elisabeth e tentava, com precisão profissional, esconder a sua indignação.

“30 anos,” respondeu Josephine.

O médico parou a meio do movimento. “30.” Ele olhou para o corpo de Elisabeth, mal 40 quilos, pernas deformadas, pele quase transparente, anemia, inflamação, deficiência de vitaminas, cicatrizes de feridas antigas. “É um milagre que esteja viva,” murmurou. “Um milagre e um pesadelo.“

Elisabeth jazia imóvel na cama, enquanto as enfermeiras trabalhavam silenciosamente entre as mesas. Ela encolhia-se a cada ruído. O cheiro a desinfetante era estranho para ela. As lâmpadas brilhantes a magoavam. Cada vez que alguém se aproximava dela, o seu corpo se contraía como um gato enjaulado. “Têm de lhe dar tempo,” disse Josephine. “Ela já não conhece este mundo.“

“Já não?” corrigiu o Dr. Salger. “Ela nunca o conheceu. Ela desapareceu aos 20. Agora tem 50. Tudo o que ela perdeu, três décadas. Não se traz isso de volta a ninguém assim. Meses levará para o corpo dela sequer começar a recuperar força.“

“Mas mentalmente?” perguntou Josephine baixinho.

“Isso é mais difícil,” disse Salger, sério. “Ela passou décadas em isolamento. O cérebro de uma pessoa adapta-se. Está hipersensível à luz, ruídos, novas impressões. Ela terá de reaprender tudo. Cada capacidade que consideramos garantida, mover-se numa sala maior do que alguns passos, olhar para pessoas, seguir conversas, será para ela como uma língua estrangeira.”

Josephine engoliu em seco, mas “ela pode conseguir.” O médico acenou com a cabeça. “Ela sobreviveu. Isso significa que tem uma enorme força interior. Só não a podemos pressionar.”

Nesses dias, Elisabeth começou a olhar para o mundo à sua volta com novos olhos. Quando o sol entrava no quarto pela manhã, ela cobria os olhos com as mãos, mas por vezes espreitava por entre os dedos. As cores a irritavam, o amarelo das cortinas, o branco dos lençóis, o rosa do céu ao pôr do sol. Tudo era demasiado e ao mesmo tempo fascinante.

Um dia, quando uma enfermeira abriu a janela, Elisabeth viu o céu pela primeira vez em três décadas. Um céu real, não apenas uma pequena faixa de luz entre tábuas. Azul, infinito, flutuante. Ela olhou para ele por tanto tempo que as lágrimas escorreram pelas suas bochechas.

“Aconteceu alguma coisa?”, perguntou a enfermeira, gentilmente. Elisabeth abanou a cabeça. Ela não conseguia pôr em palavras. Como poderia? As palavras não bastam para descrever 30 anos roubados.

Ravensruh, por outro lado, podia expressá-lo em palavras e fê-lo. Os jornais atingiram como uma tempestade. Mulher Aprisionada no Sótão por 30 Anos. Escândalo em Próspera Família de Comerciantes. Elisabeth Marfels, a vítima esquecida. O país inteiro falava disso. Pessoas paravam em frente ao hospital apenas para vislumbrar a mulher do sótão. Elisabeth não sabia de nada disso. Para ela, o mundo no hospital já era grande o suficiente. Multidões a teriam destruído.

A polícia interrogou Robert. O seu rosto estava pálido enquanto estava sentado em frente aos oficiais. “Porque não a libertou?”, perguntou o polícia. Robert olhou para as suas mãos. “O meu pai, ele era um homem rigoroso. Eu tive medo.”

“Medo? Durante 30 anos?” perguntou o oficial, incisivo.

Robert engoliu. “Eu pensei, pensei que seria melhor se… se o quê?”

…se ela fosse esquecida. Robert calou-se, pois era exatamente isso que tinha feito. Tinha esquecido, porque era mais conveniente.

A polícia procurou o túmulo de Isabelle. Elisabeth tinha-lhes descrito o local: “No jardim, canto noroeste, debaixo da pereira.” Eles não tinham acreditado que ela se pudesse lembrar depois de todos aqueles anos. Mas ela lembrava-se. Lembrava-se de cada dor, de cada segundo. Quando os oficiais cavaram debaixo da pereira, encontraram um pequeno embrulho em decomposição. Os restos mortais de uma criança. Sem marcação, sem nome, apenas silêncio.

A notícia atingiu Elisabeth com força, ainda mais do que a própria libertação. Quando Josephine lhe contou cuidadosamente, Elisabeth virou-se, puxou o cobertor para cima da cabeça e chorou durante horas. Ninguém a incomodou, ninguém a pressionou, ninguém disse que ela devia ser forte. Ela podia simplesmente chorar. Essa era uma nova liberdade.

Quando August morreu na prisão no mesmo mês, ataque cardíaco, disseram os médicos, Elisabeth mal reagiu. Ela apenas olhou para Josephine calmamente e disse: “Ele nunca foi um pai,” mais nada. Nenhuma raiva, nenhum alívio, apenas uma constatação sóbria, como se tudo o que a tinha ligado a ele se tivesse desfeito em pó no sótão.

E enquanto lá fora decorriam os processos, as investigações, as manchetes, a indignação pública, um outro processo começou lentamente para Elisabeth, um silencioso, um pessoal, uma reaprendizagem da vida.

Elisabeth vivia no hospital há várias semanas quando o seu corpo lentamente começou a habituar-se à nova realidade. Os primeiros passos ela os deu de mão dada com uma enfermeira. Eram movimentos lamentáveis, trémulos, mal percetíveis. Mas para uma mulher que tinha vivido três décadas num espaço apertado, eram monumentos. As suas pernas tinham de reaprender a carregar o peso de um corpo. Os seus braços tinham de reaprender a mover-se livremente, sem medo de bater em algo. Cada passo era um triunfo e um trauma ao mesmo tempo.

Quando ela perdia o equilíbrio e uma enfermeira a amparava, Elisabeth encolhia-se, como se esperasse um golpe. Mas as enfermeiras apenas sorriam, seguravam-na e diziam: “Está tudo bem, não a vamos deixar cair.” Estas palavras eram como uma oração.

Josephine vinha diariamente. Às vezes, ficava com Elisabeth durante horas sem dizer uma palavra. Apenas sentada, a tricotar ou a rezar baixinho, para que Elisabeth soubesse que havia alguém no quarto, mas que ninguém a ameaçava. Ela trazia-lhe algumas coisas familiares, um pano macio que cheirava a casa, uma pequena cruz de madeira, uma tigela de caldo que ela própria tinha cozinhado. Elisabeth mal conseguia comer. O seu estômago tinha encolhido depois de todos aqueles anos. Mas ela esforçava-se, porque Josephine pedia.

O Dr. Salger a examinava diariamente. A sua voz era calma, quente e, embora Elisabeth inicialmente recuasse dele, ela lentamente se habituou à sua presença. Ele falava com ela como se fosse qualquer outra paciente, não como um ser estranho que tinha saído do passado.

“Os seus ossos estão extremamente frágeis,” explicou ele um dia a Josephine. “Ela tem desnutrição grave. Estou a começar com vitaminas, mas levará meses até que o seu corpo possa sequer recuperar a força.”

“E mentalmente?” perguntou Josephine baixinho.

“Isso é mais difícil,” disse Salger, sério. “Ela passou décadas em isolamento. O cérebro de um ser humano adapta-se. Reage sensivelmente à luz, ruídos, novas impressões. Ela terá de reaprender tudo. Cada capacidade que consideramos garantida, mover-se numa sala maior do que alguns passos, olhar para pessoas, seguir conversas, será para ela como uma língua estrangeira.” Josephine engoliu em seco, “Mas ela pode conseguir.” O médico acenou com a cabeça. “Ela sobreviveu. Isso significa que tem uma enorme força interior. Só não a podemos pressionar.”

Nesses dias, Elisabeth começou a olhar para o mundo à sua volta com novos olhos. Quando o sol entrava no quarto pela manhã, ela cobria os olhos com as mãos, mas às vezes espreitava por entre os dedos. As cores a irritavam, o amarelo das cortinas, o branco dos lençóis, o rosa do céu ao pôr do sol. Tudo era demasiado e, ao mesmo tempo, fascinante.

Um dia, quando uma enfermeira abriu a janela, Elisabeth viu o céu pela primeira vez em três décadas. Um céu real, não apenas uma pequena faixa de luz entre tábuas. Azul, infinito, a pairar. Ela olhou para ele por tanto tempo que as lágrimas escorreram pelas suas bochechas.

“Aconteceu alguma coisa?”, perguntou a enfermeira, gentilmente. Elisabeth abanou a cabeça. Ela não conseguia pôr em palavras. Como poderia? As palavras não bastam para descrever 30 anos roubados.

Ravensruh, no entanto, conseguia expressá-lo em palavras e fê-lo. Os jornais vieram como uma tempestade. Mulher presa no sótão por trinta anos. Escândalo em próspera família de comerciantes. O país inteiro falava disso. Pessoas paravam em frente ao hospital apenas para vislumbrar a mulher do sótão. Elisabeth não sabia de nada disso. Para ela, o mundo no hospital já era grande o suficiente. Multidões a teriam destruído.

A polícia interrogou Robert. O seu rosto estava pálido enquanto estava sentado em frente aos oficiais. “Porque não a libertou?”, perguntou o polícia. Robert olhou para as suas mãos. “O meu pai, ele era um homem rigoroso. Eu tive medo.”

“Medo? Durante 30 anos?” perguntou o oficial, incisivo.

Robert engoliu. “Eu pensei, eu pensei que seria melhor se… se o quê?”

…se ela fosse esquecida. Robert calou-se, pois era exatamente isso que tinha feito. Tinha esquecido, porque era mais conveniente.

A polícia procurou o túmulo de Isabelle. Elisabeth tinha-lhes descrito o local: “No jardim, canto noroeste, debaixo da pereira.” Eles não tinham acreditado que ela se pudesse lembrar depois de todos aqueles anos. Mas ela lembrava-se. Lembrava-se de cada dor, de cada segundo. Quando os oficiais cavaram debaixo da pereira, encontraram um pequeno embrulho em decomposição. Os restos mortais de uma criança. Sem marcação, sem nome, apenas silêncio.

A notícia atingiu Elisabeth com força, ainda mais do que a própria libertação. Quando Josephine lhe contou cuidadosamente, Elisabeth virou-se, puxou o cobertor para cima da cabeça e chorou durante horas. Ninguém a incomodou, ninguém a pressionou, ninguém disse que ela devia ser forte. Ela podia simplesmente chorar. Essa era uma nova liberdade.

Quando August morreu na prisão no mesmo mês, ataque cardíaco, disseram os médicos, Elisabeth mal reagiu. Ela apenas olhou para Josephine calmamente e disse: “Ele nunca foi um pai,” mais nada. Nenhuma raiva, nenhum alívio, apenas uma constatação sóbria, como se tudo o que a tinha ligado a ele se tivesse desfeito em pó no sótão.

E enquanto lá fora decorriam os processos, as investigações, as manchetes, a indignação pública, um outro processo começou lentamente para Elisabeth, um silencioso, um pessoal, uma reaprendizagem da vida.

Elisabeth vivia no hospital há várias semanas quando o seu corpo lentamente começou a habituar-se à nova realidade. Os primeiros passos ela os deu de mão dada com uma enfermeira. Eram movimentos lamentáveis, trémulos, mal percetíveis. Mas para uma mulher que tinha vivido três décadas num espaço apertado, eram monumentos. As suas pernas tinham de reaprender a carregar o peso de um corpo. Os seus braços tinham de reaprender a mover-se livremente, sem medo de bater em algo. Cada passo era um triunfo e um trauma ao mesmo tempo. Quando ela perdia o equilíbrio e uma enfermeira a amparava, Elisabeth encolhia-se, como se esperasse um golpe. Mas as enfermeiras apenas sorriam, seguravam-na e diziam: “Está tudo bem, não a vamos deixar cair.” Estas palavras eram como uma oração.

Josephine vinha diariamente. Ela era, entretanto, mais velha, 45 anos, mãe de três filhos, mas sem nunca ter parado de lutar. Ela trazia a Elisabeth histórias da cidade, contava-lhe sobre pessoas que se compadeciam, sobre mulheres que choravam quando souberam do destino de Elisabeth. Elisabeth ouvia em silêncio. As palavras ainda eram difíceis para ela. Quando Josephine disse um dia: “Tantas pessoas te querem ajudar,” Elisabeth respondeu baixinho: “Tantas me esqueceram.” Não era uma acusação, apenas um facto.

Entretanto, o processo contra Robert era preparado. Elisabeth tinha de testemunhar. Todos a aconselharam a não o fazer. Demasiado desgastante, demasiado cedo, demasiado trauma. Mas Elisabeth insistiu. “Ele tem de ouvir que eu não estava morta,” disse ela. “Ele tem de o ouvir de mim.“

O tribunal estava cheio de gente quando Elisabeth, apoiada por Josephine e uma enfermeira, apareceu. Ela usava um vestido claro que lhe tinham dado. Pendia solto no seu corpo. O seu cabelo tinha sido cortado, o seu rosto encovado, mas os seus olhos estavam mais límpidos do que nos primeiros dias. Um murmúrio percorreu a sala. Muitos a tinham conhecido através de artigos de jornal, mas vê-la na vida real abalou até os corações mais duros. Robert estava sentado na frente, pálido, a tremer, as mãos crispadas. Quando Elisabeth se aproximou, ele baixou o olhar. Era a primeira vez em 30 anos que ele olhava para a sua irmã, ou melhor, que ele não ousava fazê-lo.

O juiz perguntou suavemente: “Senhora Marfels, pode contar-nos o que lhe aconteceu?” Elisabeth ficou em silêncio por um momento. A sua voz estava rouca, quebrada. “O meu pai me prendeu. Eu tinha 20 anos. Eu estava grávida.” Um pequeno ofego percorreu a sala. Elisabeth continuou. “Eu estava lá em cima, o sótão, 30 anos. Eu nunca vi ninguém, nunca saí da casa, nunca…” A sua voz falhou. Josephine apertou a sua mão. Elisabeth respirou fundo. “O meu irmão. Ele sabia. Ele ouvia-me. Ele via a Mãe e o Pai a subir. Ele sabia.“

O juiz dirigiu-se a Robert. “Gostaria de comentar?” Robert começou a chorar. “Eu tive medo. O Pai era… ele… ele ter-me-ia…” Elisabeth o interrompeu pela primeira vez com uma força na voz que lembrava a jovem mulher que ela tinha sido outrora. “Tu tinhas 18 anos quando começou. Sim, mas tu tinhas 28. 38. Tu te tornaste pai. Tu te tornaste homem, mas nunca meu irmão.“

A sala ficou em silêncio. O advogado de Robert tentou apresentar circunstâncias atenuantes. Medo, pressão, educação, a época. Mas ninguém na sala conseguia entender como um ser humano podia ficar em silêncio durante décadas quando alguém vivia na mesma casa. No final, o juiz recomendou uma sentença severa e Elisabeth disse apenas: “Eu não quero vingança. Eu quero que ele seja livre, tão livre como eu sou agora.” Livre para carregar o nome que o trai. Robert recebeu 20 anos de prisão. Era menos do que o que Elisabeth tinha vivido, mas o suficiente para acalmar a sociedade.

O interesse público em Elisabeth cresceu. Muitos queriam vê-la, queriam ouvir a sua história, mas Josephine a protegeu. “Ela já viu olhos suficientes,” disse ela aos jornalistas. “Agora ela precisa de pessoas.”

Uma noite, quando Josephine estava de saída e Elisabeth estava na cama, ela moveu os dedos lentamente sobre o cobertor. Sentiu o tecido: macio, quente, algo que nunca tinha existido no sótão. E pensou: É possível que uma vida após a morte comece. Não a morte do corpo, mas a morte do passado.

Em abril, ela pôde sair do hospital pela primeira vez, por alguns minutos, apoiada por Josephine e pelo Dr. Salger. Lá fora, o ar cheirava a terra húmida e flores da primavera. Crianças riam na praça. Uma mulher empurrava um carrinho de bebé. Um cãozinho ladrava. Para Elisabeth, cada som era como uma faísca. Ela parou, incapaz de continuar.

“Demasiado?” perguntou o médico. Elisabeth mal acenou com a cabeça, mas depois levantou-a e viu o céu, desta vez sem fechar os olhos de dor. “Eu já não me lembrava,” sussurrou ela, “que o céu é tão grande.” Josephine sorriu, “E agora é teu outra vez.” Elisabeth fechou os olhos e respirou fundo. Pela primeira vez em trinta anos, ela cheirou a liberdade. Não em sentido figurado, mas realmente percetível, palpável. Um aroma de vida, terra, vento e futuro.

No verão daquele ano, Elisabeth recebeu alta do hospital. Não porque estivesse totalmente curada, isso levaria anos, mas porque estava agora estável o suficiente para continuar o tratamento num ambiente doméstico. Mas ela não regressou à sua antiga casa. A casa dos Marfels não era para ela um lugar de memória, mas um lugar de morte. Um lugar onde tinha sido enterrada sem que lhe tivessem dado um caixão. Josephine acolheu-a em sua casa.

A casa de Josephine ficava numa rua lateral tranquila de Ravensruh, com um pequeno jardim cheio de calêndulas e uma velha cerejeira que dava sombra no verão. Elisabeth ficou com o quarto no rés-do-chão, uma divisão clara com uma janela que dava para o jardim. Quando abriu a sua própria janela pela primeira vez, uma que não estava pregada, a sua respiração parou. Ela estendeu a mão, tateando o ar, como se fosse algo precioso que lhe tivesse sido devolvido.

A primeira noite no novo quarto foi esmagadora para ela. O quarto era demasiado suave, demasiado quente, demasiado amigável. O silêncio já não era um silêncio de prisão, mas sim um silêncio pacífico. Josephine trouxe-lhe chá, pousou-o na pequena mesa e disse: “Se tiveres medo à noite, liga-me.” Elisabeth acenou com a cabeça. As palavras ainda lhe faltavam frequentemente.

O dia-a-dia começou lentamente, quase ritualmente. De manhã, Josephine abria as cortinas apenas um pouco. Assim, Elisabeth podia decidir quanta luz conseguia suportar. Depois vinha a enfermeira que a ajudava com os exercícios, movimentos que as crianças faziam sem esforço, mas que para Elisabeth eram montanhas. Levantar uma perna, dar dois passos, ficar em pé por 3 segundos.

Depois, ela tomava o pequeno-almoço, muitas vezes apenas uma pequena tigela de aveia ou pão com manteiga, porque o seu corpo tinha de se habituar novamente à comida. À tarde, às vezes sentava-se no jardim. O sol na sua pele era uma sensação que mal conseguia compreender. Mais quente do que qualquer cobertor, mais vivo do que qualquer luz que tivesse caído através de fendas na madeira. “Está a arder,” disse ela uma vez baixinho. Josephine riu suavemente. “Não, isso é calor. Isso é vida.”

Lentamente, Elisabeth começou a falar. Não muito. Pequenas frases, observações. Uma pergunta aqui, um comentário ali. Como uma criança a aprender a linguagem de novo. Os médicos disseram: É normal. O isolamento desta duração podia atrofiar o centro da fala. As palavras tinham de ser reconstruídas, como músculos. Emoções também. Às vezes, Elisabeth desatava a chorar por razões aparentemente banais, se um pássaro pousasse no jardim, se as crianças rissem, se Josephine lhe estendesse uma chávena. Cada olhar para o mundo era um olhar para algo que ela tinha perdido. Mas nisso também residia uma coragem silenciosa. Ela queria reaprender.

Entretanto, uma enorme pressão pública crescia fora do seu pequeno universo recém-conquistado. Jornais de Estugarda, Munique e até Berlim noticiavam o caso Marfels. As sufragistas chamavam-lhe um símbolo do silêncio que reinava em muitos lares alemães. Clérigos discutiam sobre pecado, culpa e perdão. Juristas debatiam sobre responsabilidade e justiça histórica. E Elisabeth, ela sabia pouco de tudo isso. Josephine a protegia, mostrava-lhe apenas excertos que ela conseguia suportar. Mas uma coisa Elisabeth tinha de fazer por si mesma. Ela tinha de rever o local onde Isabelle tinha sido enterrada.

Josephine perguntou cuidadosamente: “Queres mesmo ir? Não tens de ir.” Elisabeth respondeu sem hesitar: “Eu tenho de ir.” Ela foi com dor e com dificuldade. A pereira ainda estava lá, velha, retorcida, cheia de lembranças. A terra tinha sido remexida no local onde os restos mortais de Isabelle foram exumados. Um pequeno poste de madeira marcava o local. Elisabeth ajoelhou-se com dificuldade no chão, pousou a mão na terra e fechou os olhos. “Eu estou aqui,” sussurrou ela. “Eu não te esqueci.” Josephine ficou ao lado dela em silêncio.

Esta visita transformou Elisabeth. Foi como se ela tivesse cortado um último fio com a sua velha prisão. Depois disso, ela falou mais. Chegou mesmo a rir uma vez, baixinho, surpreendida pelo som. Ela começou a ler livros. Primeiro livros infantis, depois romances simples. Ela reaprendeu o que o tempo significava. Manhã, meio-dia, noite. O que era a liberdade, um sentimento que continha medo e beleza ao mesmo tempo.

No outono de 1925, Elisabeth recebeu uma carta do tribunal. Pediam-lhe o seu consentimento para a demolição final da casa dos Marfels. Elisabeth leu a carta, pousou-a e disse: “Ele deve desaparecer, a casa, todas as suas paredes.” Josephine acenou com a cabeça, ela compreendeu. E assim foi decidido demolir a casa. Não por necessidade, mas como um ato simbólico, semelhante a um túmulo.

Quando a demolição começou, Elisabeth estava na beira da rua com Josephine e vários vizinhos. O barulho das máquinas era alto, mas Elisabeth não recuou. Destroços caíram, tábuas estilhaçaram-se, janelas rebentaram. O sótão, a sua prisão, desmoronou-se como um castelo de cartas. Quando a última viga caiu, Elisabeth fechou os olhos e respirou fundo. “Agora estou realmente livre,” disse ela baixinho.

Mas a sua liberdade não devia ser apenas para ela, pois um dia, numa manhã clara de novembro, Josephine lhe entregou um jornal. “Elisabeth, encontraram alguém, uma mulher na Saxónia, presa pela sua família durante 15 anos por causa de um filho ilegítimo.” Elisabeth ficou petrificada. Ela olhou para Josephine por muito tempo. “Eu quero ir lá,” disse ela. Josephine sorriu. “Eu pensei que dirias isso.” E nesse dia, algo novo começou. Não remorso, não dor, mas propósito. Propósito e vocação. Elisabeth tinha perdido 30 anos, mas não permitiria que outros experimentassem a mesma escuridão.

A viagem para a Saxónia foi a primeira grande viagem de Elisabeth desde a sua libertação. Josephine a acompanhou, assim como uma enfermeira e um representante de uma organização de ajuda a mulheres que tinha feito da história de Elisabeth um símbolo nacional. A viagem de comboio foi um teste para Elisabeth. Os ruídos das rodas nos carris, o apito da locomotiva, a confusão de vozes no compartimento, tudo isso a sobrecarregava. Ela sentou-se aninhada ao lado de Josephine, as mãos firmemente apertadas, como se tivesse de se agarrar a um mundo estranho. Mas, ao mesmo tempo, havia uma faísca nos seus olhos. Algo que nunca antes se tinha visto, um toque de determinação.

Quando ela chegou à pequena cidade na Saxónia, havia neve nos telhados. O frio penetrava na pele de Elisabeth, mas ela não se deixou intimidar. Foi conduzida a uma casa, exteriormente discreta, com persianas desgastadas e uma cerca antiga. A casa da mulher que tinha estado escondida durante 15 anos. Quando os vizinhos viram o grupo, sussurraram. Alguns pararam, outros baixaram o olhar. Isso lembrou Elisabeth da multidão em frente ao hospital em Ravensruh. Aquela mistura de curiosidade, vergonha e fascínio.

Mas desta vez, ela não era a vítima. Ela era a voz da vítima.

A polícia abriu a porta. Um cheiro pungente os atingiu. Frio húmido, bolor, ar viciado. Elisabeth estremeceu, mas continuou. O sótão da casa era mais pequeno do que aquele em que ela própria tinha sofrido, mas a atmosfera era a mesma. Escuro, sujo, desolador. No canto, jazia uma mulher, encolhida como um animal ferido. O seu cabelo estava sujo, a sua pele pálida, os seus olhos arregalados. Parecia um reflexo de Elisabeth de há alguns meses.

“Eu chamo-me Anna,” sussurrou ela, quase inaudível, enquanto a levantavam cuidadosamente. Elisabeth ajoelhou-se ao lado dela. “Já não estás sozinha,” disse ela calmamente. “Eu sei onde estiveste. Eu conheço a escuridão.” Anna começou a chorar. Elisabeth pousou a mão nas suas costas. Este simples gesto, um que lhe tinha sido negado a si própria durante 30 anos, tinha agora uma força que as palavras não conseguiam alcançar.

O caso de Anna tornou-se um ponto de viragem. Elisabeth foi solicitada a testemunhar, como símbolo e como voz, em vários processos. Não porque ela quisesse, mas porque ela podia. A sua história deu-lhe credibilidade. O seu passado tinha-se tornado uma ferramenta que podia libertar outros. Nos meses seguintes, ela viajou por várias cidades alemãs: Dresden, Leipzig, Nuremberga. Em todo o lado, encontrava pessoas, mulheres, a maioria jovens quando foram presas e agora como sombras congeladas de si mesmas. Muitas não conseguiam falar. Muitas tinham o mesmo olhar que Elisabeth tivera, o olhar de uma pessoa que não tinha a certeza se o mundo exterior realmente existia.

Elisabeth falava com elas. Ela não lhes contava sobre os seus próprios tormentos, mas sim sobre como reaprender a respirar, como suportar a luz passo a passo, como proferir o próprio nome novamente sem tremer.

Em Ravensruh, entretanto, um novo ramo da organização de ajuda a mulheres cresceu. Chamavam-lhe Círculo de Luz, um ponto de encontro, um refúgio, uma rede para mulheres que tinham sofrido violência. Elisabeth tornou-se a sua protetora, não oficialmente, não com título, mas com a sua mera presença. As mulheres vinham ter com ela, sentavam-se ao seu lado, bebiam chá, falavam ou ficavam em silêncio. E ela ouvia. Elisabeth já não era a prisioneira silenciosa. Ela era a ouvinte silenciosa que compreendia.

Mas enquanto ajudava os outros, ela começou lentamente a ordenar o seu próprio passado. Ela falava mais frequentemente sobre Isabelle. Ela disse a Josephine uma noite: “Às vezes tenho medo de a esquecer.” Josephine pegou na sua mão. Tu não a vais esquecer. Tu a carregaste no teu coração durante trinta anos. Elisabeth calou-se por um momento, depois disse: “Pergunto-me como ela seria hoje.” Josephine sorriu tristemente. Talvez aqui no jardim connosco. Talvez ela estivesse a rir. Elisabeth sorriu pela primeira vez com o pensamento. Espero que ela tivesse rido.

Mas o passado era mais persistente do que Elisabeth esperava. Uma noite, ela teve um pesadelo. O sótão apertado e abafado, os passos de Rebecca na escada, o ferrolho a bater. Ela acordou a suar, incapaz de regular a respiração. Josephine correu para o quarto, sentou-se ao lado dela, pôs-lhe um braço à volta. “Acabou,” sussurrou ela. “Tu estás aqui. Estás segura.” Elisabeth tremeu por muito tempo. Só quando o dia amanheceu é que ela se acalmou.

Mas naquela manhã, ela tomou uma decisão. Ela queria aprender a viver, não apenas a sobreviver. “Eu não quero mais fugir,” disse ela a Josephine. “Eu quero entender.” Ela começou uma terapia. Na altura, tais tratamentos ainda não eram generalizados. Mas o Dr. Salger a encaminhou para um jovem psiquiatra de Friburgo que se interessou pelo caso de Elisabeth. As conversas foram difíceis, lentas, dolorosas, mas mostraram a Elisabeth formas de ver as suas memórias não como correntes, mas como capítulos. Capítulos que podiam ser concluídos, não esquecidos, mas integrados.

Na primavera do ano seguinte, ela começou a ir para o jardim todas as manhãs sozinha. A cerejeira florescia e Elisabeth pousava a mão na casca, como se estivesse a testar se o mundo estava realmente firme. Lentamente, ela aprendeu a distinguir os pássaros, a ouvir o vento sem se encolher, a suportar a luz sem fechar os olhos. Os filhos de Josephine a tratavam como uma tia. Traziam-lhe pequenos desenhos, ajudavam-na a passear, faziam-lhe perguntas que os adultos nunca fariam. Tinhas amigos na altura? Tens medo da noite? Gostas de chocolate? Elisabeth sorria a cada pergunta. As crianças entendiam o mundo de forma diferente e, por isso, tornavam-no mais leve.

Uma noite, enquanto Josephine e Elisabeth estavam sentadas no jardim e as flores de cerejeira caíam lentamente, Josephine disse: “Sabes, Elisabeth, tu mudaste a vida de tanta gente. Tornaste-te algo que nunca quiseste ser, mas de que o mundo precisa.” Elisabeth pensou por um momento, depois disse baixinho: “Talvez Deus não me tenha esquecido. Talvez Ele apenas me tenha chamado de volta mais tarde.” Não foi uma tentativa de glorificar o sofrimento. Foi a maneira como Elisabeth tentava encontrar sentido. E o sentido era o primeiro passo para a cura.

Mas o capítulo mais importante da nova Elisabeth ainda estava para começar e começou numa inócua manhã de primavera com uma carta que estava na caixa de correio. Uma carta que continha apenas cinco palavras: Eu quero ver-te, Ferdinand.