“Não preciso de ajuda”, disse, a tremer – mas a reação do milionário deixou-a sem palavras.

“Eu não preciso da sua ajuda.” As palavras cortaram a chuva como estilhaços de vidro. Sophie estava parada, tremendo, sob a luz da rua em frente ao…

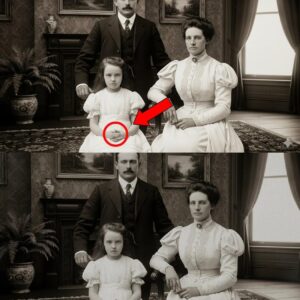

Uma viúva posa numa fotografia comemorativa de 1891 — até que se repara nos dedos da mulher do meio.

Uma viúva posa numa fotografia comemorativa de 1891 — até que se repara nos dedos da mulher do meio. Em 1891, três mulheres ficaram em frente a…

A Filha do Milionário Chorava Diariamente – Até Que a Empregada Doméstica Descobriu Algo Terrível

A Filha do Milionário Chorava Diariamente – Até Que a Empregada Doméstica Descobriu Algo Terrível Helger Neumann sentiu antes de ver. Um cheiro que não pertencia àquele…

Porque é que só Patton compreendia como os alemães contra-atacariam?

Porque é que só Patton compreendia como os alemães contra-atacariam? Dezembro de 1944. A Frente Ocidental estava em silêncio. Silêncio demais. Enquanto os comandantes Aliados celebravam o…

O Retrato de Família de 1911 e o Segredo de Iris

🖼️ O Retrato de Família de 1911 e o Segredo de Iris Nos arquivos da Sociedade Histórica do Atlântico Médio, arquivado entre cartões frágeis de gabinete e…

O Retrato de 1905: Duas Mulheres, Uma História Oculta

O Retrato de 1905: Duas Mulheres, Uma História Oculta O retrato permaneceu em uma caixa de papelão por 70 anos, enterrado sob camadas de documentos de família…

Milionário Estéril Leva Gémeos Sem-Abrigo ao Casamento da Ex– e Todos Ficam Chocados

Um milionário estéril levou gémeos sem-abrigo ao casamento da sua ex-noiva. A reação dela chocou todos. Numa noite fria e chuvosa, o rico promotor imobiliário Viktor Steiner…

Ex-Marido Vai Casar com a Minha Irmã – Até que o Nosso Filho Entra com a Certidão de Nascimento e Muda Tudo

O meu ex ia casar com a minha irmã, até que o nosso filho entrou com a certidão de nascimento e mudou tudo. Ele estava prestes a…

Na Véspera de Natal, Uma Mãe Pede Comida — O Milionário Descobre Algo Incrível

Milionário viu mãe e gémeos a implorar por comida na véspera de Natal. A verdade chocou-o. Na véspera de Natal, o milionário Adrian Kohl parou num semáforo…

O Diretor Humilhou a Empregada de Limpeza — Sem Saber Que Ela Tinha Acabado de Herdar 500 Milhões

A empregada de limpeza baixou os olhos enquanto o diretor gritava a poucos centímetros do seu rosto. O cheiro do seu perfume caro misturava-se com o do…