Ela Mentiu Que Seus Pais Haviam Morrido, Mas Quando Eles Apareceram Para Uma Visita, A Verdade Por Trás Da Mentira Foi Revelada…

Entre dois mundos, um de lutas diárias e outro de privilégios, Anna Johnson acreditava que precisava esconder sua verdadeira história para ser aceita em uma realidade que…

O Fazendeiro Encontra Duas Irmãs Virgens Perdidas… E Jura Proteger Elas Do Mercado De Escravas A Qualquer Custo

A água derramada ainda escorria pela terra seca, formando pequenas poças de lama. O balde vazio, virado de cabeça para baixo, parecia não pertencer àquele lugar. Thorne…

Sogros Zombaram dela por Herdar a “Cabana Sem Valor”, Sem Saber Que Estava em Terreno Valiosíssimo…

O passado pode ser um lugar que tentamos deixar para trás, mas há momentos em que ele nos chama de volta. E às vezes, não podemos ignorá-lo….

Por Favor, Não Me Deixe Aqui—Eu Farei Qualquer Coisa Que Você Quiser! A Jovem Implorou Entre Lágrimas…

“Não me abandone aqui fora. Eu te darei qualquer coisa. Cumprirei qualquer desejo”, implorou a jovem mulher ao solitário homem da fronteira. Por anos, o território de…

Paolla Oliveira Brilha no The Town e Desabafa sobre Transformação com Heleninha: ‘Missão Cumprida!’ Atriz Fala de Como o Papel Mudou Sua Vida e Carreira! Confira a Surpreendente Revelação!

Paolla Oliveira vai ao The Town, é aclamada e diz que Heleninha a transformou: ‘Missão cumprida’ Paolla Oliveira, uma das atrizes mais queridas da televisão brasileira, não…

Chocante Perda: Morre Hermeto Pascoal, aos 89 anos, o Gênio que Revolucionou a Música Brasileira e Mundial! Sua Morte Deixa um Vazio Imenso no Mundo da Música—Descubra Seu Legado!

Morre o multi-instrumentista Hermeto Pascoal, aos 89 anos, no Rio de Janeiro O Brasil perdeu hoje uma das suas maiores lendas da música. Hermeto Pascoal, o genial…

No jantar de família, a irmã da minha esposa riu e perguntou diante de todos: “Como é ser o mais inútil desta casa?” — mas minha resposta transformou aquela noite num escândalo inesquecível.

A sala estava iluminada por velas e por um riso que não me pertencia. As gargalhadas ecoavam altas, misturadas ao tilintar de talheres e taças de vinho,…

Ele acreditava ter comprado uma fazenda abandonada e sonhava com um novo começo em paz — mas ao chegar encontrou três mulheres deslumbrantes vivendo lá e escondendo segredos sombrios que poderiam destruir tudo.

Wade Langston olhou para a escritura nas mãos calejadas e depois para a casa de fazenda que, segundo o banco, estava desocupada. Fumaça saía da chaminé. Três…

Ele sonhava com uma noiva delicada, de vestido leve e voz suave — mas, no dia marcado, quem surgiu na praça foi uma mulher gigante e musculosa, reivindicando sua mão sem pedir permissão.

Jasper Wild acordou certo de duas coisas: que pediria a mão de Josephine Tate antes do pôr do sol e que, depois disso, a vida entraria num…

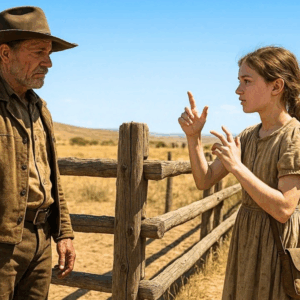

Durante três anos ele viveu em silêncio absoluto, sem dirigir uma única palavra a ninguém — até que uma menina surda começou a aparecer todos os dias em sua cerca, mudando tudo para sempre.

Silas Ward não falava com ninguém. Três anos inteiros sem uma única palavra. Naquela manhã, porém, quando a menina surda apareceu pela primeira vez encostada à sua…