O que fizeram com as acusadas de bruxaria ANTES de queimá-las vai te deixar sem palavras.

O que fizeram com as acusadas de bruxaria ANTES de queimá-las vai te deixar sem palavras. As correntes de ferro pesadas mordiam a pele de seus tornozelos,…

Os 7 rituais palacianos secretos de Calígula que Roma tentou apagar.

Os 7 rituais palacianos secretos de Calígula que Roma tentou apagar. Roma, 39 d.C. Um banquete imperial. Imagine-se sentado à mesa ao lado de sua esposa. Centenas…

O que fizeram com Maria Antonieta antes da guilhotina foi muito mais horrível do que você imagina.

O que fizeram com Maria Antonieta antes da guilhotina foi muito mais horrível do que você imagina. Disseram-lhe que a guilhotina foi o fim de Maria Antonieta….

Ela era velha demais para qualquer homem — até que um fazendeiro desiludido disse: “Você é perfeita para mim”…

Ela era velha demais para qualquer homem — até que um fazendeiro desiludido disse: “Você é perfeita para mim”… — Você não vai comprá-la como se fosse…

Garçonete gentil alimenta casal idoso faminto na véspera de Natal – sem saber que são bilionários.

Garçonete gentil alimenta casal idoso faminto na véspera de Natal – sem saber que são bilionários. Naomi Daniels tinha 20 anos, mas já se movia como alguém…

Escondi a verdade sobre minha herança do meu novo marido, o que acabou me salvando de perder tudo para sua família criminosa.

Escondi a verdade sobre minha herança do meu novo marido, o que acabou me salvando de perder tudo para sua família criminosa. Tenho 64 anos. Se alguém…

“Por favor, finja que é meu pai”, implorou ela. O que o motoqueiro fez chocou a todos e salvou doze crianças sequestradas.

“Por favor, finja que é meu pai”, implorou ela. O que o motoqueiro fez chocou a todos e salvou doze crianças sequestradas. Era uma tarde de terça-feira…

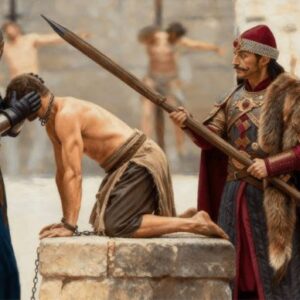

O que Vlad, o Empalador, fez aos prisioneiros otomanos chocou até mesmo seus inimigos.

O que Vlad, o Empalador, fez aos prisioneiros otomanos chocou até mesmo seus inimigos. Dizem que os gritos podiam ser ouvidos a quilômetros de distância. É o…

O que Calígula obrigou as virgens a fazer foi tão brutal que a morte teria sido uma misericórdia.

O que Calígula obrigou as virgens a fazer foi tão brutal que a morte teria sido uma misericórdia. Você está assistindo a uma garota de 14 anos…

O segredo horripilante por trás da execução de Anne Askew que a Inglaterra tentou enterrar.

O segredo horripilante por trás da execução de Anne Askew que a Inglaterra tentou enterrar. A cartilagem humana se rompe com um estalo fibroso e úmido. Os…