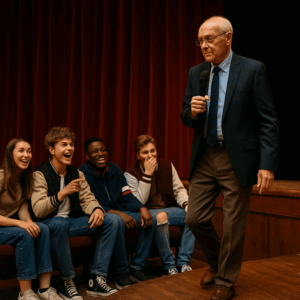

Os Adolescentes Zombaram dos Sapatos do Velhote Até que Ele Subiu ao Palco e Foi Apresentado Como…

As Pegadas de Ross Miller O vento de outono soprava suavemente entre os roseirais do pequeno jardim à frente da casa azul-clara de Ross Miller. Aos 75…

Ele Estava Prestes a Assinar os Papéis de Adoção Até que o Menino Olhou nos Seus Olhos e Disse Isto…

O Dia em que Mason Ganhou uma Família O relógio da parede marcava exatamente 15h40 quando Victor entrou no pequeno gabinete da assistente social. A sala era…

Ela Estava Prestes a Ser Despejada com o Seu Bebé — Até que um Estranho Bateu à Porta e Disse: “Cresci Nesta Casa…”

Onde a Esperança Encontra um Lar Nessa noite, a chuva martelava no telhado como um lamento constante. Abigail balançava suavemente o pequeno Mason nos braços. Depois de…

Ela Jantava Sozinha no Seu Aniversário Quando Um Homem Se Sentou à Sua Mesa e Disse…

Chamo‑me Kate e só queria passar despercebida naquele elegante restaurante, mesmo que fosse para celebrar o meu aniversário… sozinha. Afinal, aniversários são dias de festa —…

Descobri que o meu marido planeava pedir o divórcio — por isso transferi a minha fortuna de 500 milhões uma semana depois

O meu nome é Caroline Whitman e, durante muito tempo, acreditei que vivia um conto de fadas. Tinha 38 anos, era uma autora publicada, vivia num apartamento…

A Minha Filha Casou-se, Mas Ainda Não Sabe Que Herdei 7 Milhões de Dólares — Graças a Deus

O ar na minha cozinha em Charleston ainda guardava o fantasma do perfume do bolo de casamento e dos gardénias murchos. Sobre a mesa de mogno polido,…

Meus pais mandaram mensagem: ‘Vamos pular o Natal este ano, por paz.’ Eu respondi: ‘Perfeito.’ Eles nunca esperavam pelo que veio depois…

Meu nome é Laya Monroe. Aos quarenta anos, acabei de receber uma mensagem que virou minha vida de cabeça para baixo. “Achamos melhor você não aparecer este…

Dia em que Me Tornei Invisível – No Churrasco de Família, a Irmã da Minha Esposa Disse: ‘Se Tu Desaparecesses Amanhã, Ninguém Ia Notar…

O Dia em que Me Tornei Invisível Chamo-me Martin. Já me encontrava no limite e pensava em terminar o meu casamento muito antes de tudo ruir de…

Ouvi Minha Esposa Dizer Que Não Me Amava — Eu Me Divorciei, Mas Três Anos Depois Tudo Mudou

Ouvi Minha Esposa Dizer Que Não Me Amava — Eu Me Divorciei, Mas Três Anos Depois Tudo Mudou Naquele fim de tarde quente de verão, quando o…

Fiz Meu Neto Sentir-se Vivo Novamente Após Perder Seus Pais!

A Casa Antiga e os Ecos do Passado A grande casa antiga sempre parecia grande demais para apenas mim. Cinco anos após a morte de meu marido,…