Clara de Natchez: A Escravizada Envolvida no Envenenamento da Casa-Grande Durante o Jantar

Bem-vindos de volta ao canal Immortal Chronicles! Preparem-se para uma verdadeira viagem no tempo. No vídeo de hoje, vamos explorar a Inglaterra durante as eras Vitoriana e…

Os Gêmeos Gigantes de 7 Pés — O Segredo Sombrio que Destruiu a Família

Nas remotas e isoladas cavidades dos Ozarks do Missouri, onde o nevoeiro se agarra a colinas antigas e os segredos se decompõem em silêncio, erguia-se uma cabana…

Ele dividia a mesma esposa com os filhos — O patriarca mais perturbador do interior de Goiás

Existem segredos de família que deveriam morrer junto com quem os criou, mas alguns são tão perturbadores que nem a morte consegue enterrá-los. No interior de Goiás,…

O que Xerxes fez com as filhas do seu harém vai te deixar sem palavras.

No nono ano do reinado de Xerxes, rei dos reis, governante de um império que se estendia do Mar Aiano às fronteiras da Índia, uma jovem chamada…

Os Horríveis Programas de Reprodução da Roma Antiga

Imagine isto. Está num pátio de uma villa romana em 50 d.C., a observar um rico proprietário de terras a examinar uma escrava de 14 anos como…

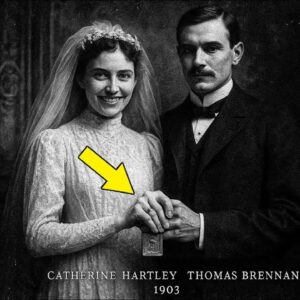

Esta foto de casamento de 1903 parece inocente — mas a mão da noiva esconde um segredo aterrador.

Esta fotografia de casamento de 1903 parece perfeitamente comum à primeira vista. Uma jovem noiva de branco, o seu orgulhoso marido ao seu lado, congelados num momento…

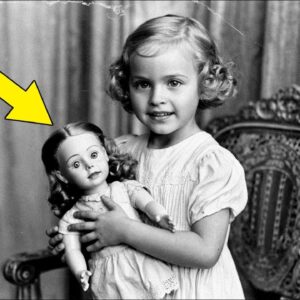

Em 1907, uma menina posa com sua boneca — até que todos congelam ao verem o olhar do brinquedo.

Antes de começarmos, se está a gostar deste tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar um like. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E ei,…

A Noiva Pernambucana Que Alimentava Seus Escravos com Mentira: O Segredo Macabro do Engenho de 1843

Atenção, bem-vindos a este percurso por um dos casos mais inquietantes registrados na história de Pernambuco. Antes de iniciar, convido-vos a deixar nos comentários de onde estão…

Ela Foi Considerada “Inadequada Para Casar” — E o Pai a Enviou para Trabalhar no Engenho em Pernambuco, 1854

No ano de 1854, nos canaviais que se estendiam pelas várzias do rio Capibaribe, uma decisão tomada em uma casa grande mudaria para sempre o destino de…

As Irmãs de Pine Ridge foram encontradas em 1974 — o que elas revelaram estava escondido há gerações.

No inverno de 1974, duas mulheres idosas foram descobertas a viver numa quinta nos arredores de Pine Ridge, South Dakota. Não tinham eletricidade, água canalizada, nem contacto…