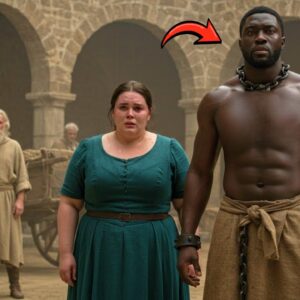

Todos a recusaram, a Filha aleijada do Coronel Foi Entregue ao Escravo.. e ele fez isso com ela..

A filha aleijada do coronel mais poderoso de Perdigão foi rejeitada por todos os pretendentes ricos da região. Em desespero, o pai a entrega ao escravo mais…

O Segredo da Noite de Núpcias: A Escrava que Destruiu um Império, 1835

Há histórias que nascem do silêncio e morrem na memória de quem não tem voz para contá-las. Esta é uma delas. Charleston. 1851. O ar cheira a…

Uma obesa nobre foi entregue a um escravo como castigo por seu pai, mas ele a amou como nenhum outro

Chamavam-na de gorda, uma desgraça da família. Diziam que ninguém a desejava. E foi por isso que o próprio pai a entregou como castigo a um escravo….

“La esclava salió del barracón para salvar al hijo único del amo más brutal de la región. ¿

Meu filho está a morrer. Alguém, pelo amor de Deus! O grito de Dona Isabel, agudo e desesperado, rasgou o silêncio gelado da madrugada na fazenda Buenaventura,…

O Coronel comprou a Escrava Mais Bela por 7 centavos Para Cuidar da Casa… A Esposa Descobriu o Moti

O sol escaldante de Pernambuco batia impiedoso no terreiro da fazenda, onde o leiloeiro erguia o braço suado, martelo em punho. Sete centavos pela mais bela da…

ESCRAVO ENCONTROU UMA SINHÁ VIÚVA MACHUCADA EM FRENTE A PORTEIRA E DECIDIU CUIDAR DELA NA SENSALA

Um escravo encontrou uma mulher branca caída em frente à porteira da fazenda, ensanguentada e quase sem vida. O que ele fez a seguir mudou o destino…

A Bruxa do Vale — A Escrava Que Plantou Árvores Que Mataram 11 Homens em Silêncio, 1856

Durante 16 meses, todos na fazenda Boa Vista acreditavam que Joana estava apenas embelezando a propriedade, plantando mudas de árvores ornamentais nos jardins e ao redor da…

Maria Juana: A ESCRAVA que escondeu a filha mestiça do seu senhor durante anos

María Juana tinha chegado ao engenho de açúcar de San Cristóbal, nos arredores de Havana, quando tinha apenas 12 anos. Agora, com 32, as suas costas guardavam…

A Escrava Que Transformou Enxames em Armas e Arrasou um Engenho Inteiro — Pernambuco, 1856

Na manhã de 23 de agosto de 1856, no Engenho Santana em Ipojuca, Pernambuco, o ar estava denso e quente, carregado com o cheiro adocicado da cana…

O Mistério Mais Macabro da História de Chihuahua (1852)

No outono de 1852, nos páramos áridos que se estendem a norte da cidade de Chihuahua, especificamente no rancho conhecido como Las Esperanzas, localizado a 15 km…