A Sinhá Que Mandava e Levava Seu Escravo no Limite, você não vai acreditar

🔥 O DESEJO PROIBIDO E A CARROÇA PARA O SUL Naquela manhã de sol abrasador, em um dia de 1852, quando o canto do sabiá ainda ecoava…

Pai obriga filha a gerar herdeiro com escravo em 1788 | História proibida do Brasil Colonial

👑 O LEGADO PROFANO E O PACTO DE SOBREVIVÊNCIA Era 1780. O ar na Fazenda Vale do Ouro, no coração febril de Minas Gerais, era pesado, denso….

Sinhá Flagra Marido com Escrava e Planeja Vingança Cruel – O Final Dessa História Vai Te Arrepiar

💔 A VINGANÇA FRIA DA SINHÁ E O VENENO DO AMOR PERDIDO Naquela tarde abafada de janeiro de 1852, quando o sol castigava sem piedade os canaviais…

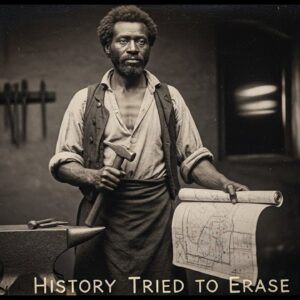

Gabriel: o ferreiro escravizado que planeou capturar um governador – mas foi traído pela tempestade

Estatísticas e Contexto da Rebelião de Gabriel (1800) A história da rebelião planejada por Gabriel Prosser em 1800, no Condado de Henrico, Virgínia, é inseparável das…

“Por favor… preciso do calor de um homem.” – Apache Girl sussurrou para o agricultor solitário | Melhores histórias do Velho Oeste “Por favor… preciso do calor de um homem.” – Apache Girl sussurrou para o agricultor solitário | Melhores histórias do Velho Oeste

The Blizzard, The Cabin, and The Unlikely Family A fierce blizzard 🌨️ swept across the Colorado mountains, threatening to swallow everything whole. Inside a lonely cabin, Elias…

O Escravo Que Salvou a Filha do Coronel… E Pagou o Preço Que Ninguém Imaginava

A DIGNIDADE E O PREÇO DA LIBERDADE Há histórias que nos atingem com a força de um trovão e deixam no peito um aperto que resiste a…

Sinhá traiu o coronel com o escravo… e fugiu! Você não vai acreditar no que aconteceu

💔 O AMOR PROIBIDO DE SINHÁ LEONOR E BENEDITO I. O OLHAR QUE INCENDIOU A ALVORADA Naquela madrugada de agosto de 1842, quando o orvalho ainda cobria…

O ESCRAVO QUE ENGRAVIDOU A SINHÁ E SUAS 4 FILHAS — FINAL TRÁGICO NA SENZALA QUE NINGUÉM ESPERAVA

🇧🇷 O Objeto e a Sombra: O Inferno Secreto de Amaro na Fazenda Santa Cruz do Vale “Imagina acordar todos os dias, sabendo que teu corpo não…

SINHÁ ENGRAVIDA DE DOIS ESCRAVOS E O QUE ACONTECEU DEPOIS… VOCÊ NÃO VAI ACREDITAR

🇧🇷 A Trindade Proibida: Simá Vitória e os Pais de seus Filhos “Naquela noite de lua cheia sobre o Vale do Paraíba, entre as montanhas cobertas de…

O BARÃO E O CORONEL PASSARAM DOS LIMITES COM LUANDA — O QUE ELES FIZERAM DEPOIS DISSO VAI TE CHOCAR

O Berço de Palha e a Maldição Luanda tinha 23 anos quando tudo desmoronou de vez. Ela nasceu ali mesmo, na senzala número sete, filha de Massu…