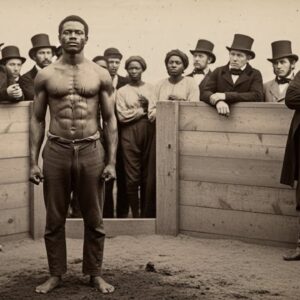

Em vez disso, ele obteve vingança — o mestre prometeu liberdade ao seu escravo se ele vencesse cinco lutas.

💔 O Preço da Dignidade: Benjamin Roar em Columbus, 1857 Esta é a história de Benjamin Roar, um escravo que foi forçado a lutar em combates brutais…

Os Arquivos Ocultos da Irmã Misericórdia – A Freira que Desapareceu em 1847

🕵️ A Conspiração de Mil Creek: Resumo Estruturado O relato é construído como uma teoria da conspiração histórica em três atos, sugerindo que o desaparecimento das quatro…

“Por favor… dói…” Ela gemeu — o fazendeiro congelou… e então a tirou do inferno” | Melhores Histórias do Velho Oeste

🤠 O Ouro e a Forja (Ouro e a Forja) Marabel Cain viu seu marido, Harlon, desabar pela última vez enquanto a pá caía com um estrondo…

Todas as filhas da linha Latham morreram antes de falar – até que uma cantou

🏚️ O Coro Silencioso de Greenvil Há uma casa em Vermont que ainda está de pé, embora ninguém viva nela desde 1973. As janelas estão tapadas com…

Depois de séculos de vergonha, o filho perdoado da família nasceu terrivelmente errado

📸 A Criança Perdoada Há uma fotografia que ainda existe em uma coleção particular na Pensilvânia rural. Foi tirada no inverno de 1941, do lado de fora…

“Não toque no meu bebé!” Uma mãe bilionária grita com a empregada – depois a verdade despedaça-a…

🍽️ A Garçonete e a Milionária O salão de jantar do Sterling Oak estava excepcionalmente silencioso para uma manhã de sábado. A luz do sol entrava pelas…

Penduraram o velho proprietário de uma quinta de cabeça para baixo – o seu neto regressou com 500 guerreiros

🤠 A Dívida de Honra Gritos duros, o barulho de botas pesadas e o som de um corpo atingindo o chão rasgaram a calma pacífica da fazenda….

Ela matou a própria família por amor a um escravo — você não vai acreditar

🌑 O Crime de Santa Clara: A História da Sinhazinha e o Escravo Era uma noite de lua cheia em 1858, quando os gritos ecoaram pela Casa…

O Escravo de Olhos Verdes que Fez a Filha do Coronel Perder Tudo — 20 Anos Depois Aconteceu Isso

🕊️ O Amor Que Sobreviveu ao Tempo: Uma Saga de Almas Livres Existem feridas que o tempo não cura. Existem amores que a distância não mata. E…

O dono da plantação fez com que os seus escravos chamassem a sua mulher de “rainha”… O seu escravo favorito era o seu “rei”

🎭 O REINO DA LOUCURA: ARCÁDIA E A VERDADEIRA HISTÓRIA DO REI E DA RAINHA I. Augustus Sinclair: O Mestre do Roteiro Augustus Sinclair herdou Arcádia em…