O dia em que o combate de Margarett entra na fase mais difícil.

Il ya des histoires qui se brisent doucement, como une feuille qui tombe lentement. E então você encontrará histórias que brilham. L’histoire de Margarett é de celles-là…

A noiva escrava que se casou com 6 noivos em uma noite — e nenhum deles viu a luz do dia.

A noiva escrava que se casou com 6 noivos em uma noite — e nenhum deles viu a luz do dia. Prólogo: A Lenda que se Recusou…

O Segredo Impossível da Escrava Mais Fortalecida Já Criada em Charleston — 1843

O Segredo Impossível da Escrava Mais Fortalecida Já Criada em Charleston — 1843 Na primavera de 1962, uma jovem estudante de pós-graduação chamada Ellen Whitfield abriu uma…

Este retrato de 1903 parece perfeitamente normal, até que você dê um zoom na mão da noiva e descubra um segredo obscuro.

Certo dia, nos arquivos da Sociedade Histórica de Hartford, a historiadora da fotografia Dra. Sarah Mitchell encontrou uma moldura de madeira ornamentada contendo uma fotografia de casamento…

Casal de Guadalajara desaparece em trilha perto de Cancún em 2003 — Cinco anos depois, algo é encontrado.

Nota importante:As histórias contadas neste canal são inspiradas em eventos reais, mas também incluem elementos de ficção, reinterpretação e dramatização para fins narrativos e de entretenimento. Nada…

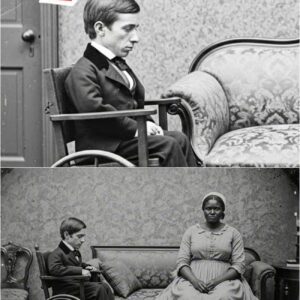

Ele foi considerado inapto para reprodução — seu pai o entregou à escrava mais forte em 1859.

Ele foi considerado inapto para reprodução — seu pai o entregou à escrava mais forte em 1859. I. O lançamento contábil que não deveria existir O documento…

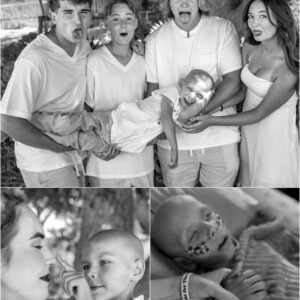

“O Último Sorriso de Bryson: Memórias da Jornada de um Guerreiro”

Há trinta e dois dias, o mundo ainda ecoava com a risada de Bryson, seus olhos azuis brilhantes e seu sorriso gentil. No abraço caloroso de sua…

Liam — O pequeno super-herói que nunca parou de lutar.

Liam — O pequeno herói com a capa do Homem-Aranha Hoje deveria ter sido um dia repleto de risos, velas e aquele tipo de caos que só…

De “inoperável” a um milagre: a de esperança de Penny.

Penny Hauenstein adora a vida. Com apenas 2 anos e 7 meses de idade, ela se porta com a confiança e a personalidade de alguém muito mais…

Ela foi ao hospital por causa de uma dor de cabeça. O que descobriram mudou tudo.

Quando levou a filha ao hospital, ela pensou que fosse apenas uma dor de cabeça. , uma dor passageira e simples, como aquelas que uma criança de…