O Segredo Proibido da Senhora da Plantação com Seus Escravos — Geórgia, 1841

O Segredo Proibido da Senhora da Plantação com Seus Escravos — Geórgia, 1841 Na umidade sufocante do litoral da Geórgia, onde o musgo espanhol pende dos carvalhos…

Em 1906, uma mãe segura seu bebê — até que todos congelam ao ver o que ela está segurando.

Em 1906, uma mãe segura seu bebê — até que todos congelam ao ver o que ela está segurando. A poeira flutuava pelo ar viciado da tarde…

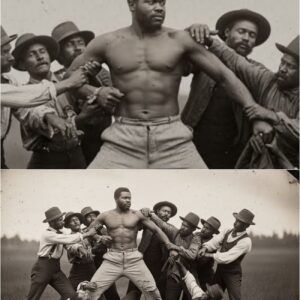

(1853, Elijah Carter) O Homem Negro Tão Poderoso Que 11 Supervisores Não Conseguiram Contê-lo

(1853, Elijah Carter) O Homem Negro Tão Poderoso Que 11 Supervisores Não Conseguiram Contê-lo Há momentos na história americana em que um único ato — silencioso, instantâneo,…

A Longa Estrada para Casa — A Batalha de Little Dar’Leighy Valentine.

Num quarto de hospital silencioso, repleto do zumbido das máquinas, uma mãe senta-se ao lado da cama da filha, murmurando as mesmas palavras que repete há semanas…

Oito horas, uma força infinita.

“Cyborg” — O guerreiro retornou mais forte Naquela manhã de sábado, as portas da sala de cirurgia fecharam às 10h30. A luz forte e estéril das lâmpadas…

A corajosa jornada de Bailey: um pequeno coração cheio de coragem e esperança.

A jornada corajosa de Bailey: um pequeno coração cheio de bravura e esperança. Bailey tinha apenas três anos quando sua vida mudou para sempre. Uma menina brilhante,…

“Nascida com o coração partido — Salva pela fé de sua mãe.”

Quando Alexandra descobriu que estava grávida, foi como se uma promessa divina finalmente tivesse sido cumprida. Durante dez longos anos, ela e o marido rezaram, esperaram e…

Myles: A jornada de um pequeno guerreiro de seis meses com HLHS e AVSD

Este é o Myles. Com apenas seis meses de idade, este pequeno guerreiro já superou muitos desafios que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Nascido com…

Cylus: Um jovem guerreiro confrontado com um neuroblastoma.

Ontem, nosso mundo deu uma guinada inimaginável. O que começou como uma simples dor de estômago do nosso filho, Cylus, rapidamente se transformou em algo muito mais…

Ela tinha apenas dez anos de idade, mas ensinou o mundo a viver sem medo.

Naquela manhã, o céu sobre Stubbington estava calmo — uma calma que carrega consigo tanto paz quanto dor. Numa pequena casa repleta de fotos de família e…