O que os vikings fizeram às freiras cristãs capturadas foi indescritível.

Como um homem que segura um animal em luta que ele pretende abater ou manter. A Irmã Wiltheld, com apenas 16 anos, uma noviça que havia entrado…

“Ô Raiva!” – A Reação de Neto ao Vivo com Vitória Épica do Corinthians no Mineirão Contra o Cruzeiro; Craque Detona o Adversário e Revela Desabafo de Memphis Depay

🤩 O Grito de Guerra do Timão: Corinthians Surpreende o Brasil e Calamidade no Mineirão O futebol, mais do que qualquer outro esporte, é palco de reviravoltas…

Galvão Bueno faz Revelação Inesperada e Chocante Após Choro de Neymar e Desabafo Sobre “Zero Emocional”: “O Ancelotti Falou que o Neymar Vai…”

😭 O Colapso Emocional de um Ídolo: Neymar Chega ao “Zero” e Pede Ajuda Nos últimos anos, o nome de Neymar Júnior tem sido uma tempestade constante…

O gigante de 2,13 metros que matou 9 membros da Ku Klux Klan em 3 minutos

O gigante de 2,13 metros que matou 9 membros da Ku Klux Klan em 3 minutos Na primavera de 1873, em um condado cujo tribunal já desabou,…

Um fazendeiro do sul enviou cinco caçadores atrás de uma garota fugitiva — ao amanhecer daquele dia, quatro haviam desaparecido, 1862.

Um fazendeiro do sul enviou cinco caçadores atrás de uma garota fugitiva — ao amanhecer daquele dia, quatro haviam desaparecido, 1862. PARTE I — A Noite em…

Um coronel viúvo comprou uma escrava para cuidar de sua filha, mas o que ela fez mudou tudo…

O ano era 1852 e, no calor sufocante da Louisiana, a Fazenda Finch erguia-se como um monumento à riqueza e à miséria, estendendo-se por hectares ao longo…

A escrava era usada como travesseiro humano por sua senhora branca todas as noites até…

A escrava era usada como travesseiro humano por sua senhora branca todas as noites até… I. Mississippi, 1852 — A terra que se alimentou do sofrimento Em…

Ela pagava 500 dólares por noite para ser sua escrava — O menino escravo que possuía a filha de um juiz (Geórgia, 1873)

Ela pagava 500 dólares por noite para ser sua escrava — O menino escravo que possuía a filha de um juiz (Geórgia, 1873) I. A Lenda Que…

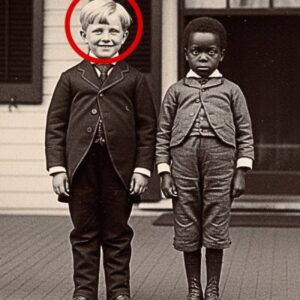

Este retrato de dois amigos parece adorável — mas especialistas revelam o segredo sombrio desta criança escravizada.

Este retrato de dois amigos parece adorável — mas especialistas revelam o segredo sombrio desta criança escravizada. Quando a Dra. Rebecca Morgan retirou pela primeira vez a…

Após décadas guardada, esta fotografia revelou um detalhe que muda a forma como entendemos a escravidão.

Após décadas guardada, esta fotografia revelou um detalhe que muda a forma como entendemos a escravidão. A Descoberta no Porão Tudo começou com uma caixa que não…