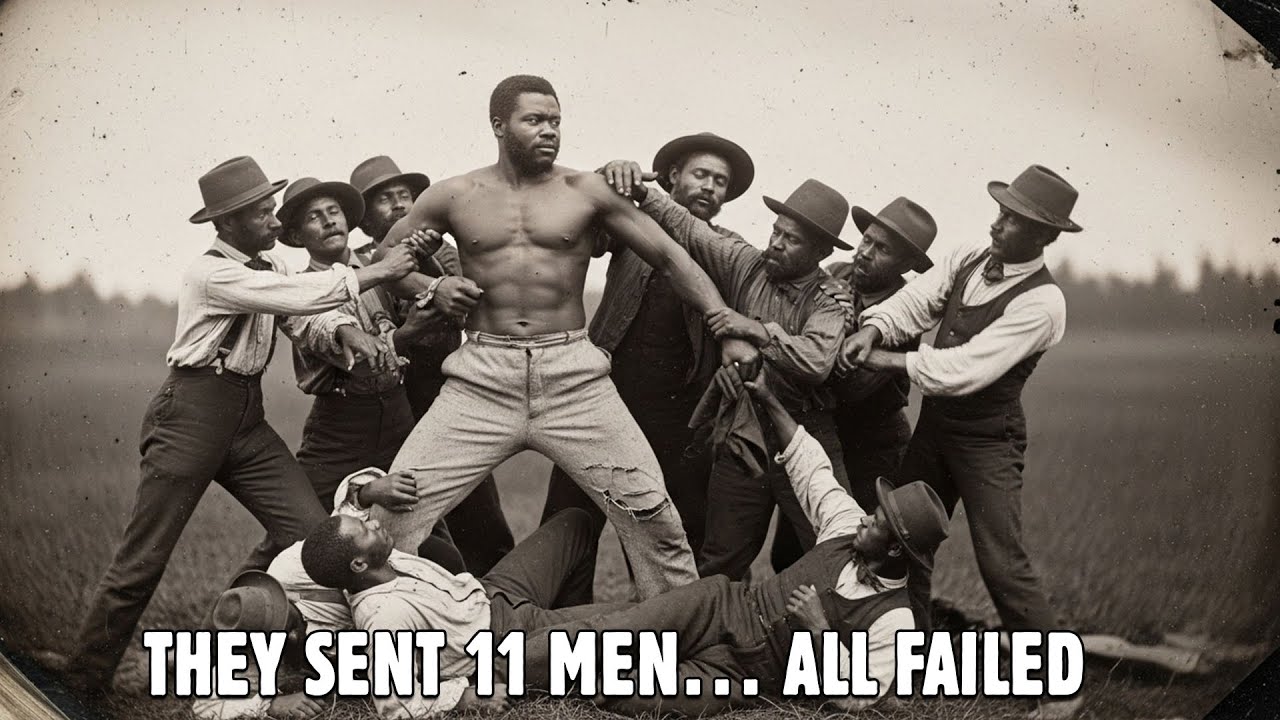

(1853, Elijah Carter) O Homem Negro Tão Poderoso Que 11 Supervisores Não Conseguiram Contê-lo

Há momentos na história americana em que um único ato — silencioso, instantâneo, quase impossível — rasga uma brecha na narrativa que uma sociedade conta sobre si mesma. Normalmente, esses momentos vêm de tribunais, assembleias legislativas, discursos, campos de batalha. Mas, no outono de 1853, em uma plantação de arroz a 29 quilômetros a noroeste de Charleston, na Carolina do Sul, essa ruptura aconteceu em uma clareira entre uma fileira de senzalas e a casa do feitor. Aconteceu quando um homem escravizado chamado Elijah Carter simplesmente se recusou a se mover.

Sua recusa não envolveu violência. Ele não desferiu um soco, não pegou em nenhuma arma, não gritou nem ameaçou. Apenas permaneceu imóvel — braços ao lado do corpo, expressão calma, costas eretas. Onze homens brancos, todos treinados na brutal mecânica da disciplina das plantações, tentaram forçá-lo a ir para o pelourinho. Falharam. Seus ferimentos encheram o livro de registro médico da plantação por dias: uma clavícula quebrada, um ombro deslocado, um nariz fraturado. Elijah saiu ileso, sem sequer um arranhão.

Para os homens que o possuíam, sua imobilidade era algo quase impensável. Para os homens que trabalhavam ao seu lado em cativeiro, era algo próximo da revelação.

O que aconteceu naquela manhã jamais deveria ter sido lembrado. Os registros foram lacrados, os capatazes subornados para manterem silêncio, os proprietários de terras vizinhos avisados para se manterem afastados. Mas uma história que ameaça os alicerces de todo um sistema não pode ser enterrada. Não quando centenas de pessoas a testemunharam. Não quando a lição que as pessoas tiraram dela não pode ser desaprendida. E não quando um homem como Elijah Carter — nascido escravo, moldado por vinte e cinco anos de trabalho forçado e possuidor de uma mente mais perspicaz e paciente do que seus donos jamais imaginaram — decidiu que não participaria mais da ficção que mantinha seu mundo de pé.

Muito antes daquela manhã de outubro, antes da arma, da multidão, dos onze supervisores convocados em desespero e do espetáculo de um único homem desmantelando as ilusões de um sistema, Elias já havia compreendido algo crucial: um sistema construído sobre a dominação sobrevive não porque os dominados sejam fracos, mas porque escolhem — muitas vezes em silêncio, muitas vezes dolorosamente — submeter-se. E a submissão, ele provaria, era sempre uma escolha.

O único relatório médico sobrevivente sobre Elijah — escrito três dias após o incidente — é datado de novembro de 1853. Ele está hoje nos arquivos da Sociedade Médica de Charleston, amarelado, quebradiço e diferente de qualquer outro documento do período anterior à Guerra Civil. Tem o formato de um relatório de autópsia, embora Elijah estivesse vivo quando foi escrito. “Densidade óssea 40% acima da medida padrão”, observou o médico. “Musculatura inconsistente com os modelos anatômicos conhecidos. Cicatrizes nos tecidos sugerem sobrevivência a traumas repetidos além do limite esperado para humanos. Conclusão: O espécime demonstra anomalias fisiológicas que requerem estudos adicionais.”

Mas o choque do médico não veio do corpo de Elijah, mas da explicação que ele deu para o que aconteceu naquela manhã. “Não foi a força que aconteceu”, Elijah teria dito a ele. “O que aconteceu foi eu decidir que ser forte não significava que eu tinha que deixar homens fracos fingirem que eram mais fortes.”

Seu corpo havia suportado décadas de trabalho, mas a verdade era mais simples e devastadora do que o médico queria admitir: o sistema falhou não porque Elijah fosse sobre-humano, mas porque ele retirou a única coisa que fazia todo o sistema funcionar — o consentimento.

A história de Elijah começou longe da plantação de Westbrook. Nascido na Virgínia em 1819, sua infância foi um turbilhão de campos e fábricas, leilões e perdas. Ele nunca conheceu o pai. Sua mãe morreu quando ele tinha cinco anos. Aos seis, trabalhava em plantações de tabaco no condado de Henrico. Aos quatorze, foi vendido para uma fábrica de cordas, onde aprendeu a levantar e puxar com precisão mecânica, a sobreviver a longos dias em ambientes fechados e com ar denso de poeira de cânhamo. Aos vinte e três, foi vendido novamente, desta vez para um comerciante de Charleston que o utilizou como estivador, onde Elijah aprendeu algo mais importante do que qualquer profissão: que os sistemas que reivindicam poder absoluto muitas vezes se sustentam nas mais frágeis premissas.

Ele aprendeu isso observando os supervisores darem ordens aos berros para quarenta homens e vendo essas ordens serem obedecidas não por causa de qualquer autoridade mística, mas porque cada homem calculava, num piscar de olhos, que a obediência representava um risco imediato menor do que a desobediência. Ele aprendeu isso observando os estivadores brancos exigirem proteções de segurança que eram negadas aos trabalhadores negros — embora tudo dependesse da precisão e resistência desses trabalhadores negros para manter o fluxo de carga. Ele aprendeu isso quando viu que cada regra nos cais, cada limite ou punição, existia apenas porque todos os envolvidos — negros e brancos — concordavam em se comportar como se fossem naturais e inevitáveis.

Anos mais tarde, quando lhe perguntaram como havia suportado vinte e cinco anos de escravidão sem sucumbir ao desespero, Elijah teria dito: “Continuei observando. Observando como as coisas funcionam. Observando o que as destrói. Esperando o momento certo.” A paciência era o único recurso que seus donos jamais imaginaram que ele possuísse.

Quando foi vendido para a Fazenda Westbrook em 1850, Elijah entendia o sistema melhor do que os homens que lucravam com ele. O registro do leilão que o acompanhava o descrevia como tendo 31 anos, 1,95 m de altura, 111 kg e estando em perfeitas condições físicas. Elogiava seu “temperamento: dócil, porém reservado” e não mencionava nenhum incidente de desobediência durante seus oito anos sob o comando do comerciante Thomas Wardell. Mas Wardell, em uma carta particular ao seu irmão, revelou o que o leiloeiro omitiu. “Ele era obediente em todos os sentidos”, escreveu Wardell. “No entanto, eu sempre sentia como se ele estivesse escolhendo obedecer, em vez de aceitar que eu tinha o direito de lhe dar ordens.”

Essa sensação de obediência condicional incomodou Wardell a tal ponto que ele vendeu Elijah. O novo dono, Nathaniel Westbrook, nunca percebeu o que o aviso significava.

Westbrook era o arquétipo da aristocracia de plantadores do período anterior à Guerra Civil — rico, metódico e convicto de que a plantação era uma máquina cujas peças podiam ser ajustadas, substituídas ou punidas para um funcionamento perfeito. Ele herdou a propriedade de 1.700 hectares de arrozais em 1838 e a transformou em uma das plantações mais produtivas do Sul. Seus livros de contabilidade somavam 2.400 páginas, cada linha um registro meticuloso de trabalho e produção: quilos de arroz colhidos, horas trabalhadas, barris processados, nascimentos registrados, mortes anotadas com o mesmo distanciamento com que se observam os padrões climáticos.

Quando Elijah chegou, Westbrook o designou para a prensa de arroz — um trabalho árduo e perigoso, que envolvia operar as máquinas pesadas que descascavam, secavam e embalavam o arroz. A força de Elijah o tornava perfeito para a tarefa. Seu silêncio o tornava ainda melhor. Durante três anos e meio, ele trabalhou doze horas por dia sem reclamar. Para Westbrook, ele era o ideal — um homem cujo corpo podia suportar um peso extraordinário, cuja voz jamais desafiou a autoridade e cujo histórico era impecável.

Mas a conformidade não é a ausência de pensamento. Muitas vezes, é a presença da espera.

No outono de 1853, a colheita de arroz foi a maior que Westbrook já vira. Determinado a maximizar o lucro, Nathaniel ordenou que Elijah trabalhasse em turnos de doze horas sem rodízio, durante seis semanas seguidas. Foi essa fadiga extrema — não a rebelião, não a raiva — que levou o sistema à beira do colapso.

Na noite de 27 de outubro, Elias escorregou na palha de arroz. Ele se equilibrou antes de cair na máquina, mas o supervisor viu apenas um descuido, não exaustão. Aproximou-se de Elias com o chicote erguido. Aquele momento se tornou o ponto de inflexão sobre o qual tudo girou.

Quando Elijah olhou para o supervisor, Duncan McClure, foi o olhar — não as palavras, não o desafio — que o perturbou. Testemunhas diriam mais tarde que a expressão de Elijah não demonstrava medo, nem raiva — apenas clareza. McClure congelou. Elijah perguntou calmamente: “Você vai me bater por quase morrer fazendo um trabalho que está me matando de qualquer maneira?”

Essas palavras foram a primeira rachadura.

McClure denunciou Elijah por insubordinação. Westbrook, ponderando a crueldade com o cálculo econômico, reduziu as horas de trabalho de Elijah, mas ordenou dez chicotadas. A punição foi anunciada publicamente, como todas as punições eram, para lembrar à população escravizada o seu lugar.

O que aconteceu a seguir desafiou todas as premissas em que se baseava o sistema de plantações.

Na manhã de 28 de outubro, a comunidade escravizada — quase 200 pessoas — reuniu-se na clareira. Os capatazes formaram seu círculo habitual ao redor do pelourinho. Elijah caminhou calmamente em direção ao pelourinho, com as mãos livres e a expressão indecifrável.

Quando lhe ordenaram que tirasse a camisa, recusou-se. Quando foi ameaçado, recusou-se novamente. Quando os supervisores tentaram prendê-lo, algo inacreditável aconteceu: ele simplesmente não se mexeu.

Para os homens que o seguravam pelos braços, parecia que estavam tentando empurrar uma coluna de pedra fincada profundamente na terra. Sua força — especializada, coordenada, violenta — não conseguiu nada. Elias não se preparou. Não lutou. Simplesmente se recusou a obedecer.

Mais supervisores foram chamados. Cinco deles lutaram para movê-lo quinze centímetros. Um homem deslocou o ombro ao empurrá-lo. Outro fraturou sua clavícula. Testas colidiram, ossos estalaram, maldições ecoaram — mas Elias permaneceu de pé exatamente no lugar onde lhe haviam ordenado que se ajoelhasse.

As testemunhas escravizadas, que durante anos internalizaram a inevitabilidade do controle branco, viram seu mundo se inverter diante de seus olhos. A autoridade falhou. A força falhou. O medo falhou. E Elias tornou-se a prova de que o poder nunca foi o que a plantação alegava ser.

Quando Nathaniel avançou, com a pistola em punho, a clareira silenciou. Ele mirou no peito de Elijah e lhe deu uma última chance de se render. Elijah olhou-o nos olhos e disse, em voz baixa: “Você pode atirar em mim. Mas não pode me punir. Não pode me obrigar a obedecer. Não pode mais me fazer ser o que você precisa que eu seja.”

Então ele proferiu a frase que assombrou os donos de plantações em toda a região costeira da Carolina do Sul: “Vocês só possuíam a minha escolha de concordar. Eu não vou mais escolher isso.”

Diante de 200 pessoas escravizadas e onze capatazes feridos e ofegantes, Nathaniel baixou a arma. No instante em que o fez, a ficção desmoronou. Todos viram. Nenhum caçador de escravos, nenhuma lei, nenhuma Bíblia, nenhuma arma poderia restaurar a ilusão que governava suas vidas.

Nos dias seguintes, Elias tornou-se um símbolo silencioso — parte homem, parte mito, parte espelho que refletia uma verdade que as pessoas conheciam há muito tempo, mas nunca ousavam expressar. Que a autoridade da plantação não era divina. Nem natural. Nem inevitável. Apenas mantida.

Nathaniel, em pânico, chamou um médico para examinar Elijah, na esperança de encontrar uma explicação médica que pudesse restabelecer a ordem. Mas a ciência apenas intensificou o terror. A força física de Elijah era notável, sim. Mas o médico escreveu que a verdadeira anomalia era psicológica: “Ele possui uma capacidade intelectual e uma disposição filosófica incomuns entre sua raça, o que pode apresentar desafios de gestão que vão além das abordagens convencionais.”

Em outras palavras, ele entendia a verdade — e podia ensiná-la.

Em poucas semanas, pessoas escravizadas começaram a desaparecer de Westbrook. Cinco sumiram em dezembro. Mais sete até a primavera. Os caçadores de escravos seguiram seus rastros até o rio, a mata, a estrada — apenas para que cada rastro terminasse abruptamente, como se os fugitivos tivessem entrado em outro mundo. Não tinham. Simplesmente se moviam com intenção, planejamento e clareza — algo que o sistema jamais foi projetado para suportar.

Em janeiro, Westbrook percebeu a verdade: manter Elijah na propriedade era insustentável. Mas vendê-lo espalharia ainda mais a história. Matá-lo o transformaria em um mártir e confirmaria seu argumento. Ele escolheu uma quarta opção — uma da qual se arrependeria até a morte.

Ele o libertou.

Elijah assinou os documentos de alforria “sob protesto”, acrescentando duas palavras que feriram mais profundamente do que qualquer chicotada: “A verdade importa”.

Ele deixou a plantação a pé, caminhando para o norte sem pertences e sem medo. Os escravizados o observaram partir em silêncio reverente. Alguns sussurraram bênçãos. Alguns choraram. Todos compreenderam o significado.

Ele entrou na clareira como escravo. Saiu de lá como homem livre — não porque a lei o garantisse, não porque seu dono acreditasse em direitos humanos, mas porque Elijah se recusou a continuar participando da ficção de sua própria impotência.

Durante anos depois disso, o nome de Elijah viajou mais longe do que seu corpo jamais viajou. Em 1856, fazendeiros na Geórgia, Mississippi e Virgínia escreviam uns aos outros sobre “o problema de Elijah Carter”: fugas inexplicáveis, recusas sutis, redução do ritmo de trabalho e, o mais assustador de tudo, o olhar — breve, fugaz, perigoso — de pessoas escravizadas percebendo que elas também podiam escolher.

A liberdade não é um momento. É um contágio.

Vinte e três pessoas escaparam de Westbrook antes que Nathaniel finalmente vendesse a plantação em desgraça. Ele passou seus últimos anos em Charleston, bebendo muito e escrevendo cartas atormentadas sobre o colapso do mundo que um dia acreditou ser inabalável. “Tudo o que construí”, confessou ele em 1860, “era uma mentira sustentada apenas pela disposição deles em aceitá-la.”

Ele morreu em 1862, muito antes de a guerra acabar com a instituição à qual dedicou sua vida. O destino de Elijah, no entanto, permanece desconhecido. Se ele se juntou a comunidades negras livres no Norte ou morreu no anonimato, os registros não dizem. Mas fragmentos sugerem que ele viveu o suficiente para contar sua história em seus próprios termos.

Em 1857, um jornal abolicionista publicou um relato assinado por “EC, anteriormente da Carolina do Sul”, descrevendo um momento em que “onze homens não conseguiram me mover porque retirei a parte de mim da qual eles dependiam — minha obediência”. Pode ou não ter sido Elias. Mas a voz, forte, calma e segura, parece inconfundivelmente a dele.

O que é certo é o legado que ele deixou.

Os donos de plantações o lembravam com medo. Os escravizados o lembravam com reverência. Os historiadores o lembram como a personificação de algo raramente reconhecido nas narrativas da escravidão americana: a profunda resistência psicológica que minou o sistema muito antes de qualquer batalha.

A escravidão era mantida pela violência, sim. Pela lei. Pela teologia distorcida em correntes. Mas, por baixo de tudo isso, por baixo das máquinas e da brutalidade, a verdadeira força que mantinha as plantações funcionando era a obediência. Não a submissão. Não a crença. A obediência.

E a obediência, como Elias provou, era sempre uma escolha.

Numa manhã de outubro de 1853, numa plantação construída sobre trabalho forçado e ilusões de controle absoluto, um homem retirou essa escolha. Onze homens não conseguiram movê-lo. Uma arma não conseguiu quebrá-lo. E um sistema construído sobre um poder frágil e temeroso rachou em seu âmago.

Sua história nos lembra, 170 anos depois, que a resistência nem sempre é um grito. Às vezes, é a quietude de um homem que escolhe parar de participar da mentira que os outros exigem que ele acredite.

Às vezes, a rebelião mais poderosa é a recusa.

Às vezes, a história muda porque um ser humano — cansado, sangrando, mas sem se curvar — decide ficar completamente imóvel.