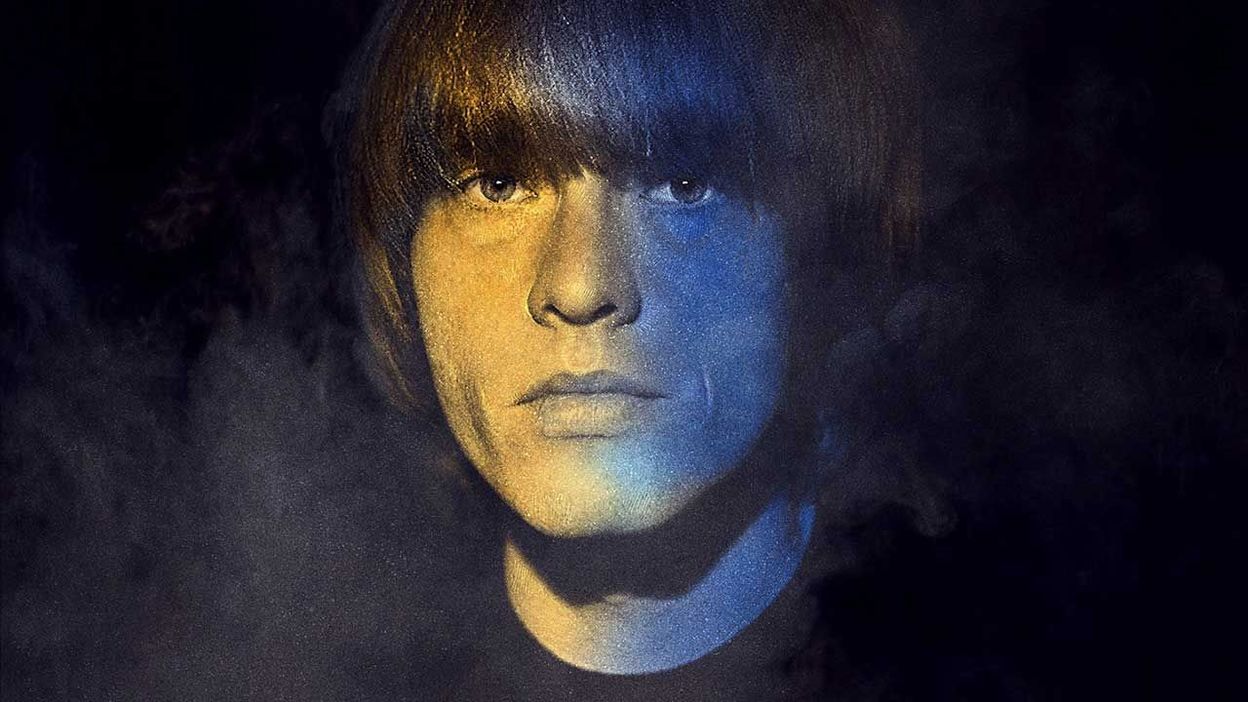

Le dernier instant de Brian Jones – Le génie abandonné du groupe Rolling Stones

Dans le panthéon du rock’n’roll, le “Club des 27” occupe une place à part, une constellation macabre de génies fauchés en pleine jeunesse. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain… Mais le premier à inaugurer cette liste maudite, l’ange blond dont le destin tragique a servi de prologue à tant d’autres, fut Brian Jones. Le 3 juillet 1969, le fondateur et âme originelle des Rolling Stones était retrouvé mort au fond de sa piscine, à seulement 27 ans. Officiellement, une “mort par accident”. Mais plus de cinquante ans après, l’ombre du doute plane toujours, et l’histoire de Brian Jones reste celle d’une trahison silencieuse, d’une gloire volée et d’un mystère jamais élucidé.

Pour comprendre la tragédie, il faut revenir aux origines du plus grand groupe de rock du monde. Car avant que les noms de Mick Jagger et Keith Richards ne deviennent des légendes, il y avait Brian. Lewis Brian Hopkin Jones, né en 1942 à Cheltenham, était un prodige. Un musicien surdoué, capable de maîtriser n’importe quel instrument, de la guitare au sitar, en passant par le saxophone et le marimba. C’est lui, le puriste du blues, qui a l’idée de former un groupe. C’est lui qui passe une petite annonce dans le “Jazz News” en 1962, recrutant les musiciens. C’est lui qui trouve le nom du groupe, “The Rolling Stones”, en hommage à une chanson de Muddy Waters. À ses débuts, Brian Jones EST les Rolling Stones. Il est le leader, le directeur musical, le visionnaire qui insuffle au groupe son identité blues et son esthétique rebelle.

L’Architecte Dépossédé de son Œuvre

Les premières années sont une ascension fulgurante. Le son des Stones, façonné par le génie multi-instrumentiste de Brian, conquiert l’Angleterre puis le monde. C’est lui qui est derrière les riffs de sitar hypnotiques de “Paint It Black”, l’harmonica plaintif de “Not Fade Away”, ou encore la flûte enchantée de “Ruby Tuesday”. Il est l’âme musicale du groupe, celui qui expérimente, qui apporte des couleurs et des textures sonores inédites qui définissent leur son unique. Sur scène, sa présence angélique et son charisme androgyne captivent les foules. Il est l’icône de la mode du “Swinging London”, l’archétype de la rockstar.

Mais dans l’ombre, les rapports de force commencent à s’inverser. Andrew Loog Oldham, le manager du groupe, voit très vite le potentiel commercial du duo formé par le chanteur charismatique Mick Jagger et le guitariste rebelle Keith Richards. Il les pousse à écrire leurs propres chansons. C’est le début de la fin pour Brian. Lui qui est un musicien exceptionnel n’est pas un compositeur prolifique. Peu à peu, le pouvoir lui échappe. Les chansons signées Jagger/Richards deviennent la colonne vertébrale du groupe, et Brian, le fondateur, se retrouve relégué au rang de simple musicien de session, certes brillant, mais de plus en plus marginalisé.

La dépossession est lente, insidieuse, mais totale. Humilié, Brian s’enfonce dans une spirale d’autodestruction. Sa consommation de drogues et d’alcool devient incontrôlable. Il n’est plus que l’ombre de lui-même, un fantôme paranoïaque et erratique qui peine à assurer ses parties en studio et qui devient un fardeau pour le groupe. La trahison ultime viendra de sa vie personnelle. Sa compagne, la sublime Anita Pallenberg, le quitte pour Keith Richards, emportant avec elle une part de son âme. C’est le coup de grâce. Isolé, brisé, Brian n’est plus qu’un poids mort que le groupe, en pleine ascension vers la gloire mondiale, décide de larguer.

Une Nuit d’Été à Cotchford Farm

En juin 1969, la sentence tombe. Jagger, Richards et le batteur Charlie Watts se rendent dans son manoir de Cotchford Farm – l’ancienne demeure de l’écrivain A.A. Milne, créateur de Winnie l’Ourson – pour lui annoncer son éviction. C’est la fin du rêve. Brian est officiellement dehors. Il prévoit de former un nouveau groupe, de se réinventer. Mais il n’en aura pas le temps.

Vingt-deux jours plus tard, dans la nuit du 2 au 3 juillet, son corps est retrouvé inanimé au fond de la piscine de sa propriété. Seules trois personnes sont présentes ce soir-là : sa petite amie Anna Wohlin, une infirmière Janet Lawson, et un ouvrier du bâtiment qui vit sur la propriété, Frank Thorogood. La version officielle, livrée par le coroner, est une “mort par accident”, aggravée par une consommation d’alcool et de drogues. Une noyade tragique.

Pourtant, dès le début, des incohérences apparaissent. Les témoignages des personnes présentes sont flous, contradictoires, et changent au fil du temps. Pourquoi Brian, excellent nageur, se serait-il noyé dans sa propre piscine ? Des rumeurs de dispute éclatent. On parle d’un jeu qui aurait mal tourné, d’une altercation violente avec Frank Thorogood. L’enquête est bâclée, les scellés sont rapidement levés, et la police semble pressée de clore l’affaire.

Le mystère s’épaissit au fil des années. En 1993, coup de théâtre : sur son lit de mort, Frank Thorogood aurait avoué le meurtre de Brian Jones à un ami du groupe, Tom Keylock. Selon cette confession tardive, une dispute aurait éclaté entre les deux hommes au sujet d’argent. Thorogood aurait plongé la tête de Brian sous l’eau jusqu’à ce qu’il ne bouge plus, pensant simplement le calmer. Cette “confession” ne sera jamais prouvée officiellement, mais elle jette un froid glacial sur la version de l’accident.

Un Héritage Effacé

L’enterrement de Brian Jones est à l’image de la fin de sa vie : une solitude poignante. Seuls Charlie Watts et le bassiste Bill Wyman font le déplacement. Mick Jagger et Keith Richards, prétextant des obligations, sont absents. Ils ne porteront pas le cercueil de l’homme qui a créé leur groupe.

Pendant des décennies, le rôle de Brian Jones dans l’histoire des Rolling Stones sera minimisé, voire occulté. On ne retiendra de lui que l’image d’une rockstar décadente, consumée par ses excès. Mais la vérité est que Brian Jones était bien plus que cela. Il était un architecte du son, un visionnaire dont le génie musical a été le véritable catalyseur des premières années du groupe. Sa mort reste une plaie ouverte dans l’histoire du rock, le symbole de la cruauté d’une industrie qui broie ses enfants les plus fragiles.

Accident, homicide involontaire ou meurtre ? Le mystère de Cotchford Farm ne sera sans doute jamais résolu. Mais une chose est certaine : cette nuit-là, le rock’n’roll a perdu l’un de ses princes les plus brillants et les plus maudits, laissant derrière lui une musique éternelle et le goût amer d’une justice qui n’a jamais été rendue.