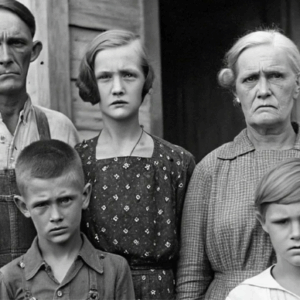

Ainda existe uma casa de fazenda no leste do Kentucky, empoleirada no topo de uma colina como uma sentinela cega. Ninguém mora lá. As janelas estão pregadas com tábuas apodrecidas, e a varanda da frente cedeu, parecendo uma boca cheia de dentes quebrados. A tinta branca descascou há décadas, revelando a madeira cinzenta e morta por baixo.

Se você perguntar aos mais velhos da cidade sobre ela, eles mudarão de assunto rapidamente. Vão dizer que a estrutura está condenada, que o solo é ruim, que é perigoso subir lá. Mas essa não é a verdadeira razão pela qual eles não falam sobre isso.

Eles não falam sobre a casa por causa do que aconteceu dentro daquelas paredes por quase cem anos. Por causa do que os homens Langston fizeram com suas irmãs. E porque um deles finalmente teve a coragem de dizer: “Não. Isso não é folclore. Isso não é lenda. Isso está documentado em certidões de casamento desbotadas que nunca deveriam ter sido assinadas.”

A família Langston manteve um segredo que violava todas as leis naturais, todas as fronteiras sociais, todos os instintos que temos como seres humanos. E eles mantiveram isso acontecendo geração após geração, como uma maldição escrita em seu próprio sangue.

Esta noite, você vai ouvir a história completa. A história que a cidade enterrou. A história que faz as pessoas se sentirem desconfortáveis nas mesas de jantar quando alguém menciona aquela velha casa na colina.

Capítulo 1: O Isolamento (1863–1879)

A família Langston chegou ao Kentucky em 1863, bem no meio da Guerra Civil Americana. Eles não estavam lutando; estavam fugindo. Do quê, exatamente, ninguém sabe ao certo. Dívidas, lei, ou talvez de si mesmos.

Compraram trezentos acres de terra tão longe da cidade mais próxima que os suprimentos chegavam apenas uma vez por mês, se tivessem sorte. Construíram aquela casa de fazenda com as próprias mãos, tábua por tábua, prego por prego. E lá, eles viviam sob suas próprias regras. Porque naquelas colinas profundas, ninguém estava observando. Ninguém fazia perguntas.

E esse isolamento — essa distância absoluta dos olhos julgadores da sociedade — tornou-se o terreno fértil para algo indizível.

O primeiro filho, Jacob Langston, casou-se com sua irmã, Anne, em 1879. Ela tinha 16 anos. Ele tinha 19.

A certidão de casamento ainda existe. Está mantida em uma gaveta trancada no cartório do condado, e os funcionários não gostam de mostrá-la a pesquisadores, mas ela está lá. Jacob Langston e Anne Langston. O mesmo sobrenome antes do casamento. Os mesmos pais listados em seus registros de nascimento.

O escrivão que arquivou o documento sabia. Ele tinha que saber. Mas em 1879, em um condado onde os Langston possuíam mais terras do que qualquer outra pessoa, onde pagavam seus impostos em dinheiro vivo e mantinham distância, você não fazia perguntas. Você carimbava o papel, pegava o dinheiro e desviava o olhar.

Anne deu à luz seis crianças naquela casa. Quatro meninos, duas meninas. A taxa de mortalidade infantil era alta na época, especialmente em áreas rurais, mas todos os seis filhos de Anne sobreviveram. Alguns historiadores acreditam que foi porque a família tinha acesso a melhor nutrição. Outros acreditam que foi porque Anne lutou como uma leoa para mantê-los vivos, sabendo o destino sombrio que aguardava pelo menos um deles.

Porque quando seu filho mais velho completou 17 anos, o padrão continuou. Seu nome era Thomas. E a garota escolhida para ser sua esposa foi sua irmã, Mary.

Capítulo 2: O Ciclo Fechado (1897–1947)

Não há registros de resistência. Não há relatórios policiais, cartas ao clero ou súplicas desesperadas escondidas sob o assoalho do sótão. A família operava como um sistema fechado, um mundo selado onde as regras dentro da casa eram as únicas que importavam.

Thomas casou-se com Mary em 1897. Ela tinha 15 anos. Ele, 17. Tiveram cinco filhos, e o ciclo se repetiu.

Quando os anos 1900 chegaram, três gerações de homens Langston haviam se casado com suas irmãs. Não era um segredo no sentido tradicional. As pessoas na cidade sabiam. Mas saber e falar são duas coisas muito diferentes.

O que torna esta história tão perturbadora não é apenas o ato em si, por mais hediondo que seja. É a infraestrutura de silêncio que o sustentava. A cumplicidade de uma comunidade inteira que viu o que estava acontecendo e escolheu, conscientemente ou não, deixar continuar.

Os Langston tinham dinheiro. Empregavam pessoas. Em uma cidade pequena onde a sobrevivência muitas vezes dependia de não fazer inimigos poderosos, você aprendia a olhar para o outro lado. Você aprendia que algumas famílias tinham permissão para viver sob regras diferentes. E os Langston aproveitaram ao máximo esse acordo não dito.

A casa tornou-se um lugar onde a moralidade se dobrava sob o peso do isolamento e do poder.

As crianças Langston não eram criadas como as outras. Eram educadas em casa, isoladas, ensinadas que sua família era diferente, especial, escolhida. O mundo exterior era pintado como perigoso, corrupto, impuro. A casa era segurança. A família era tudo.

E, o mais importante, eles eram ensinados que o que acontecia entre irmãos e irmãs na família Langston não era apenas aceitável — era tradição. Era sagrado.

Psicólogos chamam isso de “normalização pelo isolamento”. Quando você cresce em um ambiente onde o impensável é tratado como normal, onde não há ponto de referência externo, sua bússola moral se calibra ao seu redor. As crianças Langston não tinham amigos. Não iam à escola pública. Sua compreensão inteira das relações humanas foi construída dentro daquelas paredes, sob o controle de pais que, eles mesmos, haviam sido criados no mesmo sistema distorcido.

O filho mais velho de cada geração era preparado desde a infância para aceitar seu papel. Era-lhe dito que carregaria o nome da família, o legado. E quando chegava a hora, geralmente por volta do aniversário de 17 ou 18 anos, a transição acontecia com um peso cerimonial.

Haveria um jantar. O pai faria um discurso sobre dever, sobre sangue, sobre manter a família pura. E então o casamento seria arranjado — não anunciado, arranjado — porque, naquele ponto, o filho estava tão condicionado que a resistência nem sequer era um conceito que ele pudesse formar.

As filhas, enquanto isso, eram criadas em um tipo diferente de prisão. Eram ensinadas à submissão, à obediência, ao silêncio. Seu propósito era servir à família, gerar filhos, manter a casa. As filhas mais novas, que não eram escolhidas para seus irmãos, muitas vezes permaneciam solteiras, vivendo na casa a vida inteira, tias silenciosas ajudando a criar a próxima geração de vítimas.

Era um loop fechado. Um sistema autossustentável de abuso que se alimentava de isolamento. E por quase setenta anos, funcionou.

Até 1947.

Capítulo 3: O Menino que Duvidou

Daniel Langston nasceu em 1947, o filho mais velho de Robert e Catherine Langston. Catherine era irmã de Robert. O padrão havia se mantido por quatro gerações completas.

Mas 1947 era diferente de 1879. O mundo havia mudado.

A Segunda Guerra Mundial tinha acabado de terminar. Soldados voltavam para casa com histórias de lugares que os Langston nunca tinham visto. O rádio tornava-se comum. E, mais importante, o governo começava a prestar atenção em coisas que antes ignorava: leis de escolaridade, bem-estar infantil, registros civis.

Daniel cresceu ciente do mundo exterior de uma maneira que seu pai e avô nunca foram. A fazenda recebeu eletricidade em 1952. Um rádio entrou na casa em 1954. E embora a família ainda controlasse rigidamente o que Daniel ouvia, rachaduras começaram a se formar no isolamento.

Ele ouviu noticiários. Ouviu música. Ouviu histórias sobre pessoas que viviam de forma diferente, amavam de forma diferente. E algo nele começou a questionar.

Ele tinha três irmãs. A mais velha, Ruth, era dois anos mais nova que ele.

A partir do momento em que Daniel completou 14 anos, houve sussurros na casa. Olhares significativos entre seus pais. Conversas que cessavam abruptamente quando ele entrava na sala. Ele sabia o que estava por vir. Ele vira acontecer com seu pai. Ouvira as histórias sobre seu avô. O padrão era como um peso pendurado sobre sua cabeça, crescendo a cada ano.

Mas, ao contrário dos homens antes dele, Daniel tinha algo que eles não tinham: dúvida. Aquela voz pequena e persistente que dizia: “Isso não está certo. Isso não é normal. Isso não é o que eu quero.”

Quando Daniel tinha 16 anos, uma assistente social do condado veio à fazenda. Era rotina, parte de um novo programa estadual verificando crianças educadas em casa. A visita durou vinte minutos. Ela fez algumas perguntas, olhou o dever de casa dele e foi embora.

Mas naqueles vinte minutos, Daniel teve contato com alguém de fora que o tratou como uma pessoa, não como uma peça do legado Langston. Ela perguntou o que ele queria ser quando crescesse.

Ninguém nunca havia perguntado isso a ele. Na família Langston, seu futuro já estava decidido. Você não queria; você obedecia. Mas aquela pergunta plantou uma semente. Uma possibilidade. A ideia de que talvez houvesse uma porta pela qual ele pudesse sair.

Capítulo 4: A Recusa (1965)

Daniel completou 18 anos em 1965. Ruth tinha 16.

A família reuniu-se ao redor da mesa de jantar numa noite fria de fevereiro. O pai de Daniel, Robert, levantou-se para fazer o discurso. O mesmo discurso que seu pai fizera. O mesmo discurso de um século de abuso disfarçado de honra. Falou sobre dever, sobre a pureza do sangue, sobre o casamento que aconteceria em três meses, logo após o aniversário de 17 anos de Ruth.

Daniel sentou-se ali, as mãos entrelaçadas no colo, ouvindo as palavras caírem como pedras em seu estômago. E quando seu pai terminou e olhou para ele, esperando a aceitação, esperando o aceno de cabeça que todo filho Langston havia dado antes dele, Daniel falou.

Ele disse: “Não.”

O silêncio que se seguiu foi absoluto. O garfo de sua mãe caiu no prato com um barulho estridente. Suas irmãs mais novas olharam para ele como se ele tivesse falado em uma língua estrangeira. O rosto de seu pai ficou branco, depois vermelho de fúria.

Ninguém na memória viva havia recusado. A palavra em si parecia blasfêmia naquela sala.

O pai exigiu uma explicação. Daniel disse que não se casaria com Ruth. Que não continuaria o padrão. Ele disse que era errado.

Essa palavra — errado — pousou como um tiro. Porque na família Langston, o que eles faziam não era errado. Era sobrevivência. Era identidade. Daniel acabara de chamar tudo aquilo de mentira.

O que aconteceu a seguir não foi uma conversa calma. Foi uma erupção. O pai de Daniel gritou, ameaçou. Disse que ele seria deserdado, expulso sem nada. Sua mãe chorou, implorou para que ele reconsiderasse, disse que ele estava destruindo a família.

Mas Daniel tinha tomado sua decisão. Ele passara dois anos planejando isso. Tinha 73 dólares escondidos em seu quarto. Tinha um contato na cidade, um homem que lhe oferecera trabalho em uma serraria. E tinha a crença de que a vida fora daquela casa era possível.

Daniel saiu naquela noite.

Ele saiu da casa com nada além das roupas do corpo. Ele não se despediu de Ruth. Ele não podia. Anos depois, ele diria que essa foi a parte que mais o assombrou: deixá-la lá, sabendo o que sua recusa significava para o futuro dela, mas sabendo também que se ficasse, o ciclo continuaria através dele. Seus filhos herdariam a maldição. E ele não podia viver com isso.

Capítulo 5: As Consequências da Quebra

Para a família que ele deixou para trás, foi como se o chão tivesse se aberto. O sistema dependia de conformidade absoluta. Agora, pela primeira vez, o padrão estava quebrado.

Ruth nunca se casou. Após a partida de Daniel, seu pai tentou arranjar um casamento com um primo distante para “salvar a honra”, mas Ruth recusou. O ato de desafio de Daniel despertara algo nela também. Ela foi enviada para viver com uma tia em outro condado. A família parou de falar o nome dela. Ela morreu em 1998, solteira, sem filhos, carregando o peso daquela noite por 33 anos.

O pai de Daniel nunca se recuperou da humilhação. A casa tornou-se ainda mais isolada. As duas irmãs mais novas cresceram em um lar cheio de amargura, onde o nome de Daniel era proibido e suas fotos foram queimadas. Quando o pai morreu em 1981, o obituário listava três filhos. Daniel não estava entre eles. Ele havia sido apagado.

Mas a escolha de Daniel teve consequências maiores. A cidade começou a falar. Os sussurros tornaram-se perguntas audíveis. Por que o filho mais velho fugiu? Por que a família se escondeu ainda mais? Lentamente, a verdade começou a vir à tona, não em jornais, mas na consciência coletiva da comunidade. A proteção que o silêncio oferecia começou a desmoronar.

Daniel Langston viveu o resto de sua vida sob um nome diferente. Mudou-se para três estados de distância, trabalhou na construção civil, casou-se com uma mulher que conheceu em uma lanchonete em 1968. Tiveram dois filhos. Ele nunca contou à esposa sobre a fazenda, ou sobre a irmã que deixou para trás.

Não foi até 2003, quando uma estudante de pós-graduação pesquisando anomalias genealógicas em comunidades dos Apalaches tropeçou nos registros de casamento naquele condado do Kentucky, que a extensão total da história veio à luz. Ela encontrou padrão após padrão: mesmos sobrenomes, irmãos listados como cônjuges.

Daniel tinha 71 anos quando um jornalista o localizou em 2018. No início, ele se recusou a falar. Mas, lentamente, ele contou sua história. Ele falou sobre Ruth e chorou. Disse que passou 53 anos se perguntando se tinha sido corajoso ou covarde.

O jornalista perguntou o que ele queria que as pessoas entendessem. Daniel disse isto: “O mal nem sempre parece mal quando você nasce dentro dele. Parece amor. Parece tradição. Parece família. E libertar-se disso não parece vitória. Parece traição.”

Epílogo: O Fim da Linha

A casa de fazenda ainda está lá, vazia há mais de vinte anos. O último Langston morreu em 2004. Não havia filhos para herdar a propriedade. A terra foi vendida pedaço por pedaço.

Pesquisadores estimam que ocorreram sete casamentos entre irmãos Langston ao longo do século. Sete gerações ligadas por um padrão que se disfarçava de tradição. E um homem que disse não.

Daniel Langston morreu em 2021, aos 73 anos. Seu obituário dizia que ele era um veterano, um pai, um avô. Não mencionava de onde ele veio. Mas naquela cidade do Kentucky, seu nome é lembrado não como parte da maldição, mas como aquele que a quebrou. Aquele que provou que mesmo padrões talhados em sangue e osso podem ser estilhaçados por um único ato de recusa.

A história da família Langston não é apenas sobre o que aconteceu naquela casa. É sobre o custo de se libertar. Daniel salvou a si mesmo, mas não pôde salvar a todos. E essa é a verdade que ele carregou até o fim.

Algumas maldições não terminam de forma limpa. Elas quebram deixando arestas afiadas, feridas que nunca cicatrizam totalmente. Mas elas quebram. E às vezes, isso tem que ser o suficiente.