O milionário visitava o túmulo de sua filha todas as manhãs, um ritual sombrio de lamentação pela perda que dinheiro algum no mundo jamais poderia reparar. Foi ali, sozinho no cemitério encharcado de silêncio, que ele ouviu a voz que congelou sua alma até o âmago, um sussurro suave, terrivelmente familiar, impossível.

Papai, não foi um acidente.

E o que veio depois transformou o luto em uma verdade crua e cáustica que ele jamais imaginou ter que enfrentar.

A garoa caía sobre o cemitério como um pranto constante, uma melodia de tristeza que se misturava às lágrimas que já não tinham força para descer. Andrés estava ajoelhado diante da lápide fria, os joelhos afundados na terra úmida e escura. Três anos. Três longos e infernais anos desde que Iris, sua filha, havia sido levada.

E, ainda assim, o tempo parecia ter congelado no exato instante em que a pequena vida lhe foi arrancada. A menina era tudo o que restava de luz em sua existência, um farol de risadas e cachos dourados em meio à escuridão de sua fortuna.

Por que você, meu amor?

Ele murmurou, passando os dedos trêmulos sobre o nome gravado no mármore branco.

Você era a minha única razão para continuar.

Um sopro gelado cortou o ar, e ele fechou os olhos, tentando conter o tremor que lhe subia pelas mãos. O silêncio do cemitério o devorava, e cada segundo parecia um castigo eterno. A dor era uma entidade física, um peso opressor no peito que o impedia de respirar fundo.

Ele se lembrava de tudo com a clareza cortante de um pesadelo revivido. O som estrondoso dos pneus, o grito agudo que rasgou o ar, o corpo minúsculo de sua menina estendido na rua, e depois… o vazio. A ausência total de sentido.

Tudo aconteceu tão depressa. Um segundo, pensou, pressionando o punho fechado contra a testa latejante. Um único segundo, e a minha vida acabou.

Lembrou-se também do velório, das flores sufocando o ar com seu perfume enjoativo, das palavras de consolo que pareciam vazias e sem sentido. Cristina, sua esposa e madrasta de Iris, permaneceu ao seu lado o tempo todo, enxugando lágrimas discretas, mas uma ausência era gritante. Diego, o irmão com quem ele havia brigado dias antes por causa da herança e da empresa familiar, não havia aparecido.

Claro que ele não veio, pensou com amargura crescente. Não teve sequer a coragem de me encarar depois de tudo.

O vento soprou mais forte, varrendo folhas secas e fazendo o laço rosa sobre o jazigo mover-se como se tivesse vida própria. Andrés se apoiou na lápide, exausto, a alma mais gasta que o corpo.

Eu não aguento mais, sussurrou com a voz rouca, quase inaudível.

Tentou se levantar, mas as pernas lhe falharam. Foi nesse momento, na profundidade de seu desespero, que algo transcendental aconteceu.

Um brilho suave começou a emergir por trás da lápide, fraco no princípio, quase um reflexo da luz na chuva.

Estou enlouquecendo, pensou, piscando várias vezes.

Mas o resplendor cresceu, expandiu-se, tomando forma. Uma forma pequena, delicada, inconfundível. Uma criança. Andrés prendeu a respiração na garganta.

Iris.

O nome escapou de seus lábios como uma prece fervorosa e há muito esquecida.

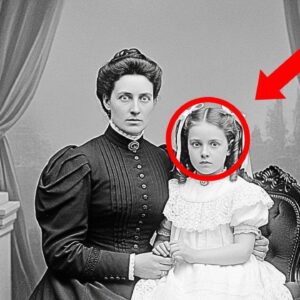

À sua frente, a menina sorria, vestida com o mesmo vestido branco da última fotografia que ele tinha dela. Os cachos dourados caíam sobre os ombros, e os olhos, grandes e límpidos, brilhavam com uma tristeza impossível de descrever, mas carregada de uma urgência silenciosa.

Papai.

Disse ela, com uma voz doce e distante, como um sino tocando no fundo do oceano.

Não foi um acidente.

O coração de Andrés estacou no peito. Ele tropeçou um passo para a frente, a garganta completamente seca.

O quê? Como assim não, meu amor? Quem? Quem fez isso com você?

Mas, antes que pudesse sequer estender a mão, a imagem de Iris começou a se desfazer, esvaindo-se como fumaça levada pelo vento frio.

Iris, espere! Não vá!

Ele gritou, mas o único som que restou foi o eco vazio de sua própria voz desesperada. Caiu de joelhos novamente, o peito arfando, as mãos afundadas na terra fria.

Estou louco, repetiu, mas no fundo, ele sabia que não era uma alucinação. Ele a tinha visto. O brilho, o rosto, as palavras. Não foi um acidente.

A frase martelava em sua cabeça, golpe após golpe. Tremendo, ele se levantou e cambaleou para fora do cemitério, o rosto banhado pela mistura ácida de chuva e lágrimas de fúria recém-nascida.

Cada passo parecia levá-lo para mais fundo em um pesadelo que acabara de se tornar real. O ar frio da noite cortava seu rosto, mas ele não sentia nada, exceto uma urgência desesperada de entender o significado daquelas palavras de sua filha.

Ao chegar em casa, acendeu apenas uma luminária na sala. O ambiente parecia pesado, cheio de sombras que antes eram reconfortantes. Caminhou até o escritório e tirou de uma gaveta uma antiga memória USB.

O arquivo estava ali, o vídeo do acidente que ele nunca tivera coragem de ver.

Três anos fugindo disso, e agora…

Murmurou, pressionando o botão de reproduzir com o dedo. As imagens começaram a correr, frias e cruéis. O som dos pneus cantando, o grito, o impacto. Ele pausou o vídeo, ampliou o quadro, focando na silhueta fugidia do carro.

O carro. Um sedã escuro, o mesmo modelo de Diego. A mesma arranhadura no para-choque. O mesmo maldito detalhe que ele já tinha visto quando seu irmão visitava a casa, um pequeno risco no canto direito que Diego sempre adiava consertar.

O sangue subiu-lhe à cabeça com uma pressão insuportável. Cerrou os punhos, os nós dos dedos brancos, o olhar fixo na tela pixelizada.

Foi ele.

Sussurrou, a voz trêmula de ódio contido.

Depois de tudo. Depois da briga… ele o fez.

As lembranças da discussão voltaram com força. As acusações mútuas, os gritos sobre quem merecia o comando da empresa, a ameaça de cortar todos os laços.

Você vai se arrepender, Andrés.

Diego havia dito, antes de bater a porta e ir embora. Agora, aquelas palavras ressoavam com um significado macabro e definitivo.

Você matou a minha filha!

Ele gritou, arremessando a cadeira contra a parede. O monitor quase caiu da mesa. Arfando, apoiou-se na escrivaninha, olhando para a fotografia de Iris que ficava ao lado do computador.

Eu te prometo, meu amor. Eu te prometo que ele vai pagar.

E naquele instante, algo se quebrou dentro dele. A dor esmagadora que o consumia deu lugar a uma fúria selvagem, e a fúria se transformou em um propósito único e frio: a vingança. A lembrança do sorriso de sua menina o feria mais uma vez, mas agora era um combustível implacável.

Secou as lágrimas com a palma da mão, vestiu o casaco e saiu, determinado. A chuva caía lá fora com mais intensidade, mas ele não sentia frio. Apenas ouvia uma única voz, dentro de sua cabeça. A voz de uma menina doce e trágica, repetindo.

Papai, não foi um acidente.

A fúria fervia dentro de Andrés como fogo líquido. Ele dirigia pelas ruas molhadas com o rosto crispado, as mãos trêmulas apertando o volante. O para-brisa mal conseguia acompanhar o ritmo da chuva, e cada batida de seu coração soava como um tambor de guerra.

As palavras de sua filha ecoavam dentro dele como uma sentença divina. Não foi um acidente. Agora, tudo se encaixava na perfeição doentia. O carro, o arranhão, a briga, o ódio acumulado de Diego.

Você vai se arrepender, ele me disse dias antes da tragédia.

Ele cumpriu a ameaça. O desgraçado cumpriu, murmurou, a voz embargada. O farol vermelho passou despercebido. Andrés não parou. O ódio o guiava cegamente.

Quando estacionou em frente à casa do irmão, o motor ainda rugia de indignação. Andrés saiu do carro, encharcado, com o olhar em chamas.

A porta foi aberta com um solavanco, e Diego apareceu, surpreso, vestindo uma camiseta simples e com uma expressão confusa.

Andrés, o que… o que está acontecendo?

O outro não respondeu. Apenas o empurrou para dentro da sala, o punho já levantado e carregado por três anos de dor reprimida.

Foi você!

Gritou, a voz carregada de desespero e acusação.

Você matou a minha filha!

O som do golpe ecoou por toda a sala quando o punho encontrou o rosto de Diego. Ele cambaleou para trás, atônito, tentando se recuperar.

Do que diabos você está falando?!

Tentou reagir, o sangue escorrendo pelo canto dos lábios.

Andrés o agarrou pela gola da camisa, esmagando-o contra a parede.

O carro, Diego! Era o seu carro! Eu vi o maldito vídeo! O mesmo arranhão, o mesmo modelo! Você fez isso por vingança!

Diego arregalou os olhos, atordoado pela dor física e pela acusação brutal.

Isso é loucura, Andrés! Eu… eu jamais faria isso! Era a sua filha, pelo amor de Deus!

Mas Andrés não o ouvia. Estava cego pela certeza que o espírito de sua filha havia plantado.

Não minta para mim!

Gritou, os olhos cheios de lágrimas, a voz rouca de tanto esforço.

Ela apareceu para mim, Diego, e me falou! Ela disse que não foi um acidente!

Diego empalideceu.

Você… você está ouvindo a Iris? Isso é a dor falando, Andrés! Você precisa de ajuda!

O golpe veio antes que ele terminasse a frase. O som seco e o baque voltaram a preencher a casa. Andrés caiu de joelhos, tomado por um choro furioso, uma mistura tóxica de ira e desespero.

Você tirou o futuro dela! Você tirou a única razão que eu tinha para viver!

Diego, tremendo, tentou se aproximar, mas Andrés o afastou com um gesto brutal.

Fique longe de mim antes que eu faça algo pior!

A chuva batia nas janelas com violência, como se a própria noite chorasse junto com eles.

Minutos se passaram em um silêncio carregado. Diego limpava o sangue com a manga, ainda incapaz de assimilar o que estava acontecendo.

Você perdeu a razão, Andrés. Eu te amava como um irmão.

Como um irmão?

Andrés repetiu, rindo amargamente.

Você me odiava! Sempre quis o que era meu, a empresa, a herança, até mesmo a atenção dela! E quando não conseguiu, foi atrás do que eu mais amava!

Diego recuou, balançando a cabeça em negação.

Eu juro pela memória de nossa mãe! Eu jamais tocaria em um fio de cabelo de Iris!

Andrés deu um passo em sua direção, o olhar incendiado de fúria.

Cale-se! Não ouse usar o nome dela!

Ambos ficaram frente a frente, respirando pesadamente. Por um instante, o silêncio pareceu engolir a casa inteira. Andrés tirou o celular do bolso e abriu o vídeo novamente.

Olhe. Olhe com seus próprios olhos!

Exigiu, empurrando a tela contra o rosto de Diego.

Este carro é o seu! O arranhão no para-choque, o reflexo da rua, tudo igual! Vai continuar mentindo para mim?

Diego desviou o olhar, as lágrimas se misturando ao sangue.

Eu… eu não sei o que dizer, Andrés. Eu não estava lá. Eu não sei como isso é possível, mas…

O irmão já tinha decidido.

Você vai pagar, Diego. E vai pagar caro.

Horas depois, o pesadelo tomou forma oficial. O vídeo foi entregue à polícia. O delegado, ao comparar o veículo, confirmou a semelhança. Diego não tinha um álibi convincente; ele deveria estar fora da cidade, mas sem provas concretas de onde realmente se encontrava. O processo se arrastou, e o peso das circunstâncias o afundou. Embora não houvesse prova direta, a evidência circunstancial o condenou.

Vinte anos de prisão.

No tribunal, Andrés permaneceu imóvel, o olhar fixo na mesa de madeira. Diego o olhou uma última vez antes de ser levado.

Eu juro que não fiz nada.

Murmurou, mas o irmão desviou o olhar, sua convicção mais forte que qualquer súplica. Lá fora, o céu estava nublado, como se o próprio tempo se recusasse a perdoar.

Nos dias seguintes, o silêncio pesado tomou conta da mansão. Andrés tentava se convencer de que fizera o certo, que havia vingado sua filha, mas a fúria ainda ardia por dentro, e a imagem da menina em forma de luz o perseguia.

Às vezes, à noite, o som de uma risada infantil ressoava em sua mente, suave e fugaz, como se Iris ainda o observasse.

Papai.

A voz vinha suave, triste, quase como um lembrete. Ele se sentava na escuridão, o coração pesado, e sussurrava.

Cumpri minha promessa, meu amor. Ele vai pagar.

Mas no fundo, algo continuava a doer, uma dúvida tênue, escondida atrás da certeza.

O tempo parecia ter parado desde a prisão de Diego. Os meses se arrastavam em silêncio dentro da casa de Andrés, que agora vivia cercado por memórias e fantasmas. As paredes pareciam absorver sua dor, e o relógio da sala marcava as horas como se contasse o tempo para uma redenção que nunca chegava. Ele acreditava ter feito o certo. Acreditava ter vingado Iris, mas as noites eram longas, e o silêncio, insuportavelmente denso.

Às vezes, ele acordava encharcado de suor, ouvindo o eco de uma risada infantil que se desvanecia na escuridão.

É você, Iris?

Murmurava, tentando distinguir se era uma memória ou uma loucura iminente.

Uma tarde cinzenta, sob a ameaça de chuva, Andrés decidiu voltar ao cemitério. Ele precisava falar com sua filha. Precisava de paz. Caminhou pelos caminhos cobertos de folhas, o som de seus passos abafado pela terra úmida. As flores brancas que havia deixado semanas antes já estavam murchas. Ajoelhou-se, limpou a lápide com as mãos e soltou um suspiro pesado.

Eu fiz o que tinha que fazer, meu amor. Ele vai pagar por tudo. Você já pode descansar.

Permaneceu ali, imóvel, observando o nome da menina gravado no mármore frio.

Você me ouviu, não ouviu?

Perguntou, em voz baixa, como se o vento pudesse responder-lhe.

Então, o ar pareceu mudar. O céu escureceu de repente, e um vento gelado percorreu o cemitério. Andrés sentiu o coração apertar.

Não. Não outra vez, pensou, olhando ao redor com um medo ancestral.

As folhas começaram a girar em torno da lápide, e uma luz tênue surgiu entre as árvores, mais forte, mais urgente que da primeira vez.

Iris?

Chamou, a voz cheia de dúvida e esperança.

O resplendor cresceu, e a forma delicada da menina se revelou diante dele mais uma vez. O vestido branco movia-se suavemente, e seus olhos, cheios de uma tristeza profunda, refletiam algo que ele não conseguia entender.

Papai.

A voz soou doce, mas desta vez carregava um peso diferente, uma urgência de desespero.

Andrés se levantou com um salto, o corpo inteiro tremendo.

Iris! Meu Deus, você de novo!

Os olhos cheios de lágrimas lutavam para acreditar no que viam.

Você me disse que não foi um acidente! Eu ouvi! Eu fiz justiça, filha! Eu fiz o que devia!

A menina baixou o rosto, e por um instante, o vento cessou, prenunciando a calamidade. Depois, ela levantou o olhar, e o que disse em seguida fez o chão desaparecer sob os pés de Andrés, atirando-o no abismo da culpa.

Papai… não foi ele. O Tio Diego é inocente.

As palavras caíram como um golpe de machado. Andrés recuou um passo, o rosto paralisado em assombro.

O quê? O que você disse?

Não foi ele, repetiu ela, e as lágrimas começaram a escorregar por aquele rosto translúcido.

Você precisa saber a verdade.

Que verdade, meu amor? Fale comigo! Quem foi?

Gritou Andrés, tentando se aproximar, mas como antes, a imagem de Iris começou a se desfazer, desmantelando-se em partículas de luz.

Iris, não! Não me deixe assim!

Ele estendeu as mãos, mas só tocou o ar gelado. A luz se dissolveu por completo, e o cemitério retornou ao silêncio absoluto, um silêncio zombeteiro e cruel.

Andrés caiu de joelhos, gritando o nome de sua filha, a garganta seca, o coração em pedaços. O eco de sua voz se perdeu entre os túmulos. Por vários minutos, ele permaneceu ali, imóvel, sem saber se estava vivo ou preso em algum delírio.

Inocente. Ela disse inocente, repetia, a mente à beira do colapso.

Meu Deus, o que eu fiz?

A imagem de Diego sendo levado pelos guardas voltou com força devastadora. As algemas, o olhar incrédulo, o sangue no lábio.

Ele me olhou nos olhos e disse que não foi ele, murmurou, a voz quebrada. Eu… eu não quis ouvir.

As lágrimas voltaram a arder. A culpa misturava-se ao medo, e o medo à dúvida corrosiva.

E se… e se eu estiver errado?

O sol já se punha quando Andrés levantou o rosto e enxugou as lágrimas. O vento frio agitava as flores mortas sobre o túmulo.

Iris, eu te prometo. Eu vou descobrir o que realmente aconteceu. Eu juro.

Sua voz saiu trêmula, mas havia algo novo nela, uma urgência desesperada por reparação. Ele saiu do cemitério cambaleando, como quem carrega o peso de uma vida inteira sobre os ombros. Ao entrar no carro, olhou pelo retrovisor e, por um segundo, teve a sensação de vê-la sentada no banco de trás, observando-o com aqueles mesmos olhos tristes. Virou-se e não havia nada, apenas o silêncio.

Aquela noite parecia não ter fim. Andrés não conseguiu dormir por um instante sequer. Caminhava de um lado para o outro na sala, o olhar perdido, as mãos na cabeça. As palavras de sua filha ressoavam sem descanso. Não foi ele. Tentava afastá-las, como se fossem apenas o produto de uma mente atormentada, mas era impossível. Ele tinha visto o espírito de uma criança, e ela lhe havia falado duas vezes.

A dúvida o devorava por dentro, roendo sua certeza até transformá-la em pó.

E se for verdade? E se Diego for inocente?

Sussurrou, olhando para a escuridão da sala.

O relógio marcava três da manhã quando ele decidiu que não podia mais suportar aquele peso paralisante. Foi até o escritório e acendeu a luz da escrivaninha.

Se há uma verdade, eu vou encontrá-la, disse, no tom de quem faz um juramento final.

Ligou o velho computador que havia guardado desde o julgamento, com todos os arquivos do processo. O som do ventilador rompeu o silêncio da casa, um ruído mecânico na noite silenciosa. Pastas, documentos, extratos, comprovantes esquecidos – tudo aquilo que ele havia evitado durante anos agora se tornava indispensável, a única chance de resgatar seu irmão e sua própria alma.

Vamos ver, Diego. Onde você estava?

Murmurava, teclando apressadamente, como se a resposta estivesse escondida atrás de cada clique.

Mas quanto mais ele procurava sobre o álibi de seu irmão, menos encontrava, e mais detalhes estranhos apareciam sobre outra pessoa: Cristina, a esposa que até aquele momento havia sido seu único e leal apoio, a parceira de seu luto e de sua vingança.

Entre faturas e recibos antigos, algo chamou sua atenção, gelando-o. Um pagamento no nome de Cristina, feito dois dias antes do acidente, a uma agência de aluguel de carros de luxo. Andrés franziu a testa.

Por que ela alugaria um carro?

Pensou em voz alta. Ela tinha o dela, um SUV elegante, e nunca havia mencionado tal coisa. O peito começou a apertar. Abriu o comprovante e ampliou o documento. O número do veículo. O modelo. A cor.

Idênticos ao carro que aparecia no vídeo do atropelamento.

O mesmo sedã escuro, o mesmo ano, o mesmo maldito detalhe. O coração começou a bater descompassado, um ritmo de pavor.

Não. Não pode ser.

As mãos tremiam enquanto abria a pasta com os anexos do contrato. Ali estava: o contrato de locação assinado por Cristina, com data e hora de retirada do carro — dois dias antes da morte de Iris. E, pior, o registro de devolução feito na tarde do acidente, apenas algumas horas após a tragédia.

Andrés levou as mãos à boca, incrédulo. O ar faltou em seus pulmões.

Meu Deus, o que você fez?

Sussurrou, sentindo as lágrimas subirem, lágrimas de traição e horror. O chão parecia girar sob seus pés. Apoiou-se sobre a mesa, o rosto entre as mãos, tentando respirar em meio à vertigem. O amor, a confiança, o luto compartilhado – tudo começou a se estilhaçar dentro dele como cristal feito em pedaços.

Mas ainda havia mais.

Remexendo nos arquivos digitais anexados, encontrou uma nota junto ao contrato de aluguel. Era uma ordem de reparo, datada do mesmo dia da devolução do veículo. Motivo: Pequeno arranhão na pintura traseira, lado direito.

Andrés leu aquilo três vezes, a voz da razão gritando que era coincidência, enquanto a voz de Iris sussurrava a verdade. O mesmo arranhão. O mesmo lado. O mesmo local exato que ele havia notado no carro de Diego, o detalhe que havia condenado seu irmão.

Não. Não pode ser coincidência. Não pode ser.

Ele empurrou a cadeira para trás e se pôs de pé, o corpo inteiro tremendo em uma convulsão de ódio e repulsa.

Cristina.

Murmurou, sentindo o sangue ferver-lhe nas veias.

Você estava lá.

As lembranças começaram a se misturar em sua cabeça, flashes de momentos agora distorcidos pelo veneno da desconfiança. Lembrou-se de como ela evitava falar do acidente, de como desviava o olhar cada vez que ele mencionava o carro que havia atropelado sua filha.

Você sabia.

Disse em um tom baixo, quase um sussurro de agonia.

Você sempre soube.

O sentimento de traição era tão gigantesco que doía fisicamente, uma queimadura corrosiva no peito.

Eu te defendi. Eu confiei tudo em você, e você…

Ele parou, sufocado pelas palavras que não conseguia formar.

Caminhou até a janela e olhou para fora. A noite estava imóvel, e seu reflexo no vidro parecia o de um homem envelhecido de repente, quebrado por dentro, apenas uma casca habitada pela fúria. Voltou para a mesa, pegou o contrato, o recibo, a nota da oficina, espalhando-os sobre a superfície fria, as folhas tremendo entre seus dedos.

Foi você quem matou a minha filha, não foi?

Disse ao vazio, como se a própria casa pudesse ouvi-lo. A lembrança de Iris sorrindo na escola, no último dia de aula, atravessou sua mente como uma faca.

Meu Deus. Minha filha morreu pelas mãos da mulher que eu amava.

Um nó se formou em sua garganta. Fechou os olhos, tentando conter o choro, mas as lágrimas venceram, silenciosas e amargas.

Você me fez odiar o meu irmão, e ele está pagando por algo que você fez.

Levantou-se cambaleante e olhou para o retrato de família na estante, os três juntos sorrindo, um instante congelado de uma felicidade falsa, uma encenação cruel.

Você vai pagar por isso, Cristina.

Disse, a voz baixa, mas firme, os olhos marejados de uma ira fria e determinada.

Guardou os documentos em um envelope e os enfiou dentro do casaco. O coração batia em um ritmo descompassado, um tambor de vingança, mas a decisão estava tomada. A verdade agora tinha um rosto, e era o rosto de quem ele mais havia confiado e amado.

Iris. Meu amor, eu entendi. Eu juro. O papai entendeu.

Olhou a foto da menina, e por um segundo, teve a impressão de que ela sorria, como se soubesse que seu pai estava prestes a acertar as contas com a escuridão.

O amanhecer chegou, mas Andrés não havia dormido um minuto sequer. Sentado à mesa da cozinha, ele observava os documentos espalhados, as provas concretas do que parecia ser uma dupla traição: o assassinato de sua filha e a manipulação vil que o levou a destruir a vida de seu próprio irmão.

A xícara de café esfriava intacta, e ele passava os dedos sobre o papel amarrotado da nota de reparo. Arranhão na pintura traseira, lado direito. Cada palavra era como uma punhalada.

O mesmo lado. O mesmo maldito arranhão.

Murmurou, a voz rouca. O coração batia irregularmente, e o peso esmagador da culpa o impedia de respirar profundamente.

Meu Deus, o que eu fiz com o Diego?

Horas mais tarde, com os olhos vermelhos e inchados, ele vestiu o casaco e saiu, sem dizer uma palavra, a mente funcionando com uma clareza fria. O ar cortava seu rosto, e cada passo em direção à penitenciária era um autojulgamento doloroso.

Na recepção, o guarda o reconheceu.

Veio visitar o irmão, senhor?

Perguntou, em tom neutro. Andrés apenas assentiu, entregando os documentos que seriam a chave para a liberdade de Diego. Enquanto esperava ser chamado, observava o corredor cinzento, o som metálico das portas se abrindo e fechando, um prenúncio de uma tumba viva.

Quando finalmente o levaram para a sala de visitas, a tensão era palpável. O relógio na parede marcava o tic-tac lento, quase cruel, do tempo perdido. Diego entrou algemado, o rosto macilento e os olhos fundos, a barba por fazer e o uniforme amassado conferindo-lhe um ar de resignação amarga. Por alguns segundos, os dois se encararam em um silêncio eloquente.

Andrés engoliu em seco.

Diego.

A voz lhe falhou.

Eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que me diga a verdade. Sem rodeios.

O irmão se recostou na cadeira, exausto.

Depois de tudo o que você me fez, você ainda acha que eu te devo alguma coisa?

Respondeu, a voz rouca, mas sem rancor, apenas um cansaço infinito.

Eu preciso entender, insistiu Andrés.

Você fez algo que pudesse fazer a Cristina querer te prejudicar?

Diego arqueou as sobrancelhas, surpreso pela mudança de foco. Permaneceu em silêncio por alguns segundos, olhando para o chão, antes de soltar um longo suspiro.

Então é isso. Você descobriu alguma coisa, não foi?

Andrés se inclinou para a frente, os olhos fixos nele.

Responda, Diego.

O irmão levantou o olhar, firme, mas triste.

Eu descobri que ela estava te traindo.

As palavras cortaram o ar como um estilete. Andrés ficou imóvel, o rosto paralisado em descrença.

O quê?

Murmurou, incrédulo.

Eu avisei a ela, continuou Diego. Eu dei a chance de ela te contar a verdade. Esperei dias, mas quando ela não o fez, eu disse que se você não contasse, eu contaria. Eu contaria tudo.

Andrés levou a mão à boca, sentindo o estômago revirar.

Então foi isso.

Sussurrou.

Ela queria te calar.

Diego assentiu lentamente.

Ela sabia que se você descobrisse, tudo desabaria. E desabou. Mas da pior maneira possível.

As palavras ficaram flutuando entre eles, pesadas, dolorosas. Andrés fechou os olhos, o coração acelerado em um ritmo frenético de culpa e ódio.

Cristina alugou um carro. O mesmo modelo que o seu. E no dia do acidente, ela o devolveu com um arranhão. No mesmo lugar que o carro do vídeo.

Diego o olhou, incrédulo, sem conseguir ligar os pontos.

Meu Deus. Então foi ela. Cristina atropelou Iris.

O silêncio que se seguiu foi insuportável. Andrés se levantou, caminhou até a parede e apoiou a testa contra o concreto frio.

Eu a defendi. Eu fiz de tudo para acreditar nela. E mandei o meu irmão para a prisão.

Diego baixou a cabeça, a voz trêmula de emoção contida.

Você me destruiu, Andrés. Mas eu entendo. Eu teria feito o mesmo.

O outro se virou para ele, lágrimas nos olhos.

Como você pode me perdoar depois disso?

Diego sorriu com uma tristeza profunda e genuína.

Porque eu sei o quanto você amava aquela menina. A dor de perder um filho pode enlouquecer qualquer homem.

A sinceridade em sua voz era devastadora. Pela primeira vez em anos, Andrés viu a humanidade pura e irrestrita no olhar de seu irmão. Permaneceram em silêncio por um longo tempo, apenas o som distante das chaves e o rangido das portas quebrando o ar.

Finalmente, Andrés se aproximou, os olhos cheios de lágrimas de vergonha e alívio.

Eu vou consertar isso. Eu vou fazer ela pagar, Diego, e vou limpar o seu nome. É uma promessa.

Diego apenas assentiu, olhando-o fixamente.

Vai ser difícil, irmão. Mas se eu aprendi uma coisa aqui dentro é que a verdade sempre dá um jeito de sair. Mesmo quando parece tarde demais.

Andrés estendeu a mão, e Diego a apertou por um breve instante, um gesto carregado de perdão e culpa mútua.

Ao sair da prisão, o vento da tarde atingiu o rosto de Andrés com força, mas ele não se protegeu. O mundo lhe parecia mais frio, mais sujo, mais real, agora que a verdade havia sido desvelada. No caminho de volta, as lágrimas vieram sem que ele percebesse.

Iris, meu anjo, agora eu sei.

Ele apertou o volante com força, o olhar perdido na estrada. Cada memória do sorriso da menina e do rosto meigo de Cristina se misturavam agora em um turbilhão tóxico de ódio e dor. Ele sabia o que precisava ser feito. A justiça que ele havia buscado cegamente até então, finalmente tinha um verdadeiro culpado. E desta vez, ele não falharia.

A casa estava em silêncio quando Andrés estacionou o carro em frente ao portão. O sol se punha lentamente, tingindo o céu de um vermelho intenso, o mesmo tom que agora via refletido em sua própria alma. Ele ficou alguns segundos observando a fachada da mansão, aquele lugar que um dia simbolizou o amor e a estabilidade, mas que agora era apenas o palco das mentiras.

O motor, ainda ligado, vibrava levemente, espelhando sua inquietação.

Ela matou a minha filha e dormiu ao meu lado todas as noites desde então.

Murmurou, os olhos cheios de raiva e incredulidade. Tirou o envelope do casaco e respirou fundo.

Chegou a hora.

Abriu o portão com violência, e o som metálico ecoou pelo jardim.

Cristina estava ali, regando as flores, serena, os cabelos presos e um vestido leve que se movia com o vento, um quadro de paz idílica. Ao vê-lo, ela sorriu.

Andrés, está tudo bem?

O tom doce dela soava falso, quase ensaiado. Ele caminhou em sua direção sem responder, cada passo tão firme quanto uma batida de martelo.

Você alugou um carro dois dias antes da morte da minha filha.

Disse, sem rodeios. A expressão de Cristina se desfez, como uma máscara que cai.

Do que você está falando?

Perguntou, tentando manter a calma, mas a voz já tremia.

Eu tenho as provas. Contrato, data, recibo. E sabe o que mais? Uma nota de reparo de pintura exatamente no mesmo lugar do carro que atropelou a Iris.

Cristina empalideceu, largando o regador. A água se espalhou pelo chão, escorrendo como sangue pela terra seca.

Andrés, isso é um absurdo!

Ele se aproximou mais, os olhos em chamas.

Cale-se!

Gritou, fazendo os pássaros voarem assustados das árvores vizinhas.

Meses, Cristina! Meses acreditando que o meu irmão matou a minha filha, meses vendo ele apodrecer na prisão enquanto você dormia comigo como se nada tivesse acontecido!

Sua voz quebrava entre a ira e a dor da humilhação.

Eu te amava! Eu confiei em você! E você matou a nossa menina!

Cristina recuou, as mãos tremendo descontroladamente.

Eu… eu não queria! Foi um acidente! Eu só queria assustar o Diego!

Andrés piscou, confuso.

Assustar o Diego?

Ela começou a chorar, um choro histérico.

Ele sabia. Ele sabia da traição, e disse que ia te contar tudo! Eu precisava calá-lo! Só por um tempo! Aluguei o carro para segui-lo. Só isso! Eu juro! Mas a Iris apareceu do nada! Eu me assustei, eu não a vi, eu…

Andrés a interrompeu com um rugido de dor e repulsa.

Você matou a minha filha porque teve medo de perder a vida confortável que eu te dei!

Ela encolheu-se, soluçando.

Eu não queria fazer isso, Andrés! Por favor, acredite em mim!

Ele deu um passo à frente, lágrimas escorrendo pelo rosto destruído.

Acreditar em você? Depois de tudo? Você destruiu a minha vida, destruiu o meu irmão, destruiu o único amor puro que eu tinha!

Cristina caiu de joelhos, as mãos no rosto.

Eu pensei rápido, eu não quis. Foi um impulso!

Andrés se agachou em frente a ela, os olhos fixos nos dela, o rosto a poucos centímetros de distância.

Um impulso que me roubou tudo.

Permaneceram assim por um instante. Ela chorando descontroladamente, ele respirando com dificuldade, debatendo-se entre o ódio e o desespero de sua própria cegueira. Levantou-se lentamente e tirou o celular do bolso.

Sabe o que é engraçado, Cristina? Eu aprendi que a justiça pode ser cega, mas ela não é muda.

Ele acendeu o telefone e lhe mostrou a tela: uma gravação de voz com a confissão completa dela. Cristina empalideceu ainda mais, o rosto perdendo toda a cor.

Andrés! O que você fez?!

Ele deu um passo para trás, olhando-a com uma expressão vazia, fria, definitiva.

O que eu devia ter feito há três anos.

Do portão, começou a se ouvir o som distante de sirenes. Cristina olhou ao redor, desesperada, percebendo a armadilha.

Você chamou a polícia! Você me entregou! Andrés, por favor, eu te amei!

Você não sabe o que é amar, respondeu ele, a voz fria e cortante como gelo.

Amor era o que eu sentia pela Iris, e você tirou isso de mim.

Quando ela tentou correr em direção ao fundo do jardim, o portão se abriu com violência. Várias viaturas cercaram a casa, as luzes piscando, as vozes gritando ordens. Cristina tropeçou e caiu, tentando se levantar em meio às lágrimas.

Eu não sou uma assassina! Foi um erro!

Os policiais a seguraram, e ela gritava o nome dele entre soluços.

Andrés, por favor!

Ele observava de longe, imóvel, o rosto banhado em lágrimas de alívio e dor. Quando finalmente a colocaram na viatura, ela o olhou uma última vez, a expressão de quem entende tarde demais o peso insuportável de suas próprias decisões vis.

O ruído das sirenes se desvaneceu, e o silêncio voltou a reinar no jardim. Andrés ficou parado, olhando para o vazio. A brisa fria agitava as flores que ela havia regado minutos antes, flores que agora pareciam morrer junto com as mentiras. Ele respirou fundo e fechou os olhos. O som da voz de Iris ressoou em sua memória, suave e vitorioso.

Papai, agora você sabe.

E ele soube. A verdade finalmente encontrara seu caminho, mas dentro dele, o vazio permanecia. O perdão ainda estava longe, e ele sabia que a verdadeira paz só chegaria quando olhasse nos olhos de seu irmão e dissesse a única frase que mais temia.

Eu errei.

Dois dias após a prisão de Cristina, o céu amanheceu cinzento, mas havia uma serenidade estranha no ar, como se o mundo inteiro respirasse depois de uma longa tempestade.

Andrés caminhava devagar pelo pátio da penitenciária, com os documentos de anulação da sentença nas mãos. Cada passo parecia mais leve e, ao mesmo tempo, mais difícil. O portão de ferro se abriu com um ranger lento, e do outro lado, apareceu Diego. Magro, o rosto marcado pelo tempo e pelos dias de solidão. Seus olhares se encontraram, e por um momento, o tempo parou, estacado.

Nenhum dos dois soube o que dizer. O silêncio falava por ambos, um luto e um alívio compartilhados. Andrés se aproximou, o coração acelerado e a voz embargada.

Diego.

O nome saiu quase como uma súplica por perdão. Estendeu o envelope.

Você está livre. A sentença foi anulada. Ela confessou tudo.

O irmão olhou o papel, depois olhou para ele. Nenhuma palavra saiu de sua boca. Apenas as lágrimas começaram a cair, silenciosas e lentas.

Você conseguiu, disse ele, afinal, em um sussurro quase inaudível.

Andrés respirou fundo, a garganta apertada.

Eu te destruí. A voz se quebrou. Eu te acusei. Te humilhei. Te fiz carregar uma culpa que não era sua. Tudo por acreditar em uma mentira monstruosa.

Diego esboçou um meio sorriso triste.

Você acreditou na sua dor, Andrés, e a dor cega qualquer homem.

Os dois se olharam por um instante, a dor e o perdão se encontrando no meio daquele pátio frio. Andrés deu um passo à frente e o abraçou com força, como quem tenta juntar os pedaços quebrados de uma vida inteira.

Diego demorou alguns segundos para corresponder, mas logo o abraço se tornou firme, pesado, tenso, verdadeiro. As lágrimas rolavam pelos rostos de ambos, misturando culpa e alívio.

Eu não sei se mereço o seu perdão, murmurou Andrés. Mas eu precisava ouvir a sua voz. Eu precisava olhar nos seus olhos e dizer que sinto muito.

Diego soltou um suspiro profundo, segurando-o pelos ombros.

Sim. Você errou. Mas você fez isso porque amava. E o amor, quando ferido, se transforma em fúria. Eu entendo.

O sol começava a romper as nuvens, lançando um brilho suave sobre os dois. Andrés enxugou as lágrimas com as costas da mão, tentando recuperar o fôlego.

Sabe o que é o pior? disse, olhando para o chão. Durante todos esses anos, eu rezei para que a Iris me desse um sinal. E ela me deu. Mas eu fui burro demais para entender. Ela tentou me avisar que você era inocente.

Diego levantou o olhar, surpreso e emocionado.

Você ainda a ouve?

Andrés assentiu, a voz firme agora.

Eu a ouvi. E a vi. Ela apareceu duas vezes. E só agora, quando tudo terminou, eu entendo o que ela queria. Que a verdade nos libertasse a todos.

Um silêncio sereno se formou entre eles. O vento movia suavemente as árvores próximas, e pela primeira vez em anos, o peso que carregavam parecia começar a se dissolver. Diego colocou uma mão no ombro do irmão.

Ela te escolheu, Andrés, para fazer justiça, mesmo que doesse. Agora, cabe a você escolher viver.

Andrés o olhou com gratidão e dor.

Viver. Eu já não sei o que é isso. Mas talvez seja uma boa hora para tentar.

Ambos sorriram com amargura e cumplicidade, dois homens feridos, unidos pela tragédia e pela esperança de um novo começo.

Caminharam juntos em direção ao portão. O guarda assentiu, e a grande estrutura de ferro se abriu com um clique seco. O som ecoou pelo pátio, como se marcasse o fim definitivo de um ciclo. Lá fora, o ar parecia diferente, mais limpo. Diego olhou ao redor, respirando profundamente.

Dois anos preso por algo que eu não fiz. E, ainda assim, o que mais doeu foi saber que você me acreditou culpado.

Andrés desviou o olhar, os olhos marejados de culpa.

Eu sei. E vou carregar isso pelo resto da minha vida. Mas eu te prometo. O nome de nós dois será limpo. E o de Iris, lembrado com amor, e não com dor.

Os irmãos caminharam lado a lado pela calçada, o sol espreitando por entre as nuvens. Por um instante, o som de seus passos se misturou ao canto distante de um pássaro. Um som simples, mas que parecia o primeiro indício de paz após anos de caos.

Diego parou e olhou para o céu.

Sabe, irmão? Talvez ela esteja sorrindo agora.

Andrés fechou os olhos, deixando o vento acariciar seu rosto.

Eu sinto que sim. E é por isso que, a partir de hoje, eu quero viver como ela gostaria. Em paz.

O dia amanheceu tranquilo, com o céu tingido de tons dourados e suaves. Andrés estacionou o carro em frente ao portão do cemitério e ficou alguns segundos olhando para o horizonte. No banco do passageiro, Diego observava o irmão em silêncio.

Naquela manhã, Diego havia recebido um telefonema inesperado. A voz de Andrés do outro lado da linha, serena, mas cheia de emoção.

Venha comigo, Diego. Eu quero te levar a um lugar. Um lugar que eu preciso visitar, não como um homem em luto, mas como um irmão que quer agradecer.

Diego aceitou sem hesitar. Agora, ali estavam os dois, prontos para fechar o ciclo que quase os destruiu.

Caminharam juntos até a lápide. O vento soprava suavemente, e as árvores sussurravam, como se rezando orações antigas. Andrés se ajoelhou, passando a mão sobre o mármore frio, sentindo a textura gelada sob os dedos.

Olá, minha pequena, murmurou, com um sorriso fraco. Eu demorei, não é? Mas o papai veio.

Colocou o laço junto às flores murchas e fechou os olhos.

Você sempre foi a minha vida, a minha razão para seguir. Cometi erros tentando fazer justiça por você, mas agora, agora a verdade triunfou, e eu quero que você descanse em paz, meu amor.

Diego se agachou ao seu lado, os olhos cheios de lágrimas, a voz embargada.

Sabe, pequena? Você conseguiu o que ninguém mais conseguiria. Trouxe a verdade à luz e uniu dois irmãos que se odiavam.

Respirou fundo, a voz quebrando.

A dor que você deixou se transformou no que temos de mais puro: o amor.

Permaneceram assim por alguns segundos em silêncio, até que uma brisa suave os envolveu. O ar pareceu mudar. A temperatura baixou de repente, e o aroma das flores se intensificou, um perfume doce e fugaz. Andrés levantou a vista e sentiu o coração parar.

Entre os raios de luz que atravessavam as copas das árvores, uma forma delicada começou a se formar.

Era ela, Iris, vestida de branco, com o mesmo sorriso que o fazia esquecer o mundo. Sua pele translúcida brilhava, e seus olhos, aqueles olhos inocentes e límpidos, refletiam a mais pura ternura.

Papai.

A voz ressoou como uma melodia angelical. Andrés levou a mão à boca, as lágrimas correndo sem controle.

Iris, meu amor, você está bem?

A menina sorriu e assentiu.

Obrigada, papai. Obrigada, Tio Diego. Vocês ouviram o que eu tentei dizer. Agora eu posso descansar.

Diego engoliu em seco, sentindo um nó na garganta.

Você foi a nossa luz, pequena, e sempre será.

A menina sorriu mais uma vez, levantando sua mãozinha em um aceno de despedida final. O vento soprou com força, e os pétalos das flores começaram a girar ao seu redor. A luz que emanava dela se tornou mais intensa, mais quente, até que seu corpo se desfez em partículas douradas, dançando no ar como pó de estrelas.

Andrés caiu de joelhos, soluçando, o rosto erguido para o céu.

Eu te amo, filha! Eu te amarei para sempre!

Gritou, e o eco de sua voz se misturou ao canto distante e alegre de um pássaro. Quando o resplendor desapareceu, só restou o silêncio. Mas era um silêncio diferente, leve, pacífico.

Diego colocou uma mão no ombro do irmão.

Ela está livre agora.

Andrés assentiu, enxugando as lágrimas.

E nós também.

Ele se levantou devagar, olhando uma última vez para o espaço à frente deles, onde as partículas de luz ainda pareciam flutuar. O sol começava a atravessar as nuvens, lançando feixes dourados sobre o lugar, como se o próprio céu a abençoasse.

Adeus, minha menina. Cuide de sua mãe onde estiver.

Sussurrou, e então se virou, sentindo que, pela primeira vez em anos, podia respirar sem a culpa corrosiva. Ambos caminharam juntos até o carro, o som dos passos amortecido pela terra úmida.

Ao entrar, Diego olhou pela janela, pensativo.

A verdade dói, mas liberta, disse, com um leve sorriso.

Andrés ligou o motor e respondeu, olhando pelo retrovisor, como se ainda esperasse vê-la ali, sorrindo no banco de trás.

E agora, finalmente estamos livres. Com ela.

O carro avançou lentamente pelo caminho que serpenteava entre as árvores. O vento abriu caminho, e o sol, em seu ponto mais alto, os envolveu em uma luz suave. Naquele instante, ambos souberam que o amor que haviam perdido jamais morreria, apenas havia se transformado em uma eternidade de paz e lembrança.