Bem-vindos a esta história por um dos casos mais perturbadores já registrado em Curitiba, Paraná. Antes de começarmos, convido vocês a deixarem um comentário sobre de onde estão assistindo e o horário exato em que ouviram esta história. Estamos interessados em saber a que lugares e em que horários do dia ou da noite esses relatos documentados chegam.

O outono de 1905 em Curitiba parecia particularmente melancólico. A cidade, conhecida por seu clima temperado, enfrentava um período de neblina persistente que pairava sobre as ruas de paralelepípedos e cobria os telhados das casas do centro histórico como um manto cinzento.

Era uma neblina que distorcia os contornos, que transformava vultos em sombras e que tornava os sons mais abafados, mais distantes. Mas para os que viviam nas proximidades do sobrado verde, na rua Mateus Leme, o silêncio tinha uma qualidade diferente.

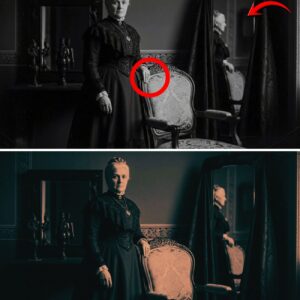

A propriedade pertencia a Madame Clariss Durmon, viúva de 62 anos, descendente de uma família francesa que se estabelecera na região durante o primeiro ciclo da erva-mate.

O sobrado destacava-se na paisagem urbana não apenas pela sua cor verde-escura, pouco comum para os padrões da época, mas pela imponência de sua arquitetura. Uma construção de dois pavimentos com mansarda, sacadas de ferro trabalhado e um extenso jardim cercado por um muro alto de pedra.

Segundo comentários dos moradores mais antigos, o imóvel já fora o centro da vida social curitibana, na década de 1880, recebendo saraus e reuniões da elite local. Agora, porém, o jardim estava tomado por ervas daninhas. As janelas permaneciam fechadas com suas pesadas cortinas de veludo, e o portão de ferro rangia solitário ao sabor do vento.

Os arquivos municipais da época, preservados hoje na Casa da Memória de Curitiba, indicam que o sobrado verde foi construído em 1876 por Augusto Durmon, empresário do ramo da erva-mate e marido de Clarice. A construção, assinada por um arquiteto italiano, cujo nome se perdeu nos registros, mesclava influências europeias com adaptações ao clima paranaense.

Um documento de 1877 menciona que o terreno ocupava cerca de 1.200 m², e que a construção principal possuía 12 cômodos, além de uma edícula nos fundos e um porão que, curiosamente, não constava nas plantas originais submetidas à prefeitura.

Uma particularidade notada por historiadores que posteriormente estudaram os documentos da propriedade era a insistência de Augusto Durmon em supervisionar pessoalmente determinados aspectos da construção, dispensando trabalhadores e assumindo ele próprio certas tarefas, especialmente aquelas relacionadas ao porão.

Registros da importação de materiais de construção mostram encomendas incomuns feitas diretamente por Durmon a fornecedores na França e na Bélgica. Materiais que, segundo especialistas consultados décadas depois, não eram típicos na arquitetura residencial da época.

Era comum que as pessoas mudassem de calçada ao passar em frente ao sobrado, especialmente após o entardecer. Não havia um motivo declarado para isso.

Os moradores da região, quando questionados, apenas davam de ombros ou mudavam de assunto. Era mais uma sensação, um incômodo não verbalizado, como se o próprio ar ao redor da construção fosse mais pesado, mais difícil de respirar.

Entrevistas conduzidas pela historiadora Mariana Vasconcelos em 1967 com antigos moradores da região revelam que mesmo antes do desaparecimento de Madame Clarice, a casa já carregava uma reputação inquietante.

Olívia Soares, uma costureira que atendia as famílias abastadas da rua, relatou: “O sobrado verde sempre teve algo destoante. Trabalhei para muitas casas naquela rua, mas nunca gostava quando Madame Clarice solicitava meus serviços. Os tecidos que ela me entregava para confeccionar vestidos tinham um toque estranho, como se estivessem sempre úmidos, mesmo nos dias mais secos.”

“E o mais curioso, ela nunca me permitia tirar suas medidas, sempre me entregava moldes já prontos e insistia que eu os seguisse com absoluta precisão. Nos raros momentos em que entrei naquela casa, notei que os espelhos estavam todos cobertos com panos escuros. Quando perguntei sobre isso, ela apenas disse que espelhos guardam mais do que reflexos.”

A história oficial registrada nos documentos municipais era bastante simples. Madame Clarice vivia sozinha desde a morte do marido Augusto Durmon, ocorrida em 1892. Sem descendentes, dedicava-se à administração dos negócios herdados e à manutenção de um pequeno ateliê de pintura no sótão do sobrado.

Suas aparições públicas eram escassas e previsíveis. Às quintas-feiras, visitava o cemitério municipal para levar flores ao túmulo do marido. E aos domingos comparecia à missa das 11h na Igreja do Rosário, sempre vestida com trajes escuros, sempre ocupando o mesmo lugar nos bancos do fundo, sempre partindo antes do término da cerimônia.

Os detalhes sobre a morte de Augusto Durmon, no entanto, apresentam inconsistências que só foram notadas muitos anos depois.

Segundo o atestado de óbito assinado pelo Dr. Otávio Fernandes em 15 de julho de 1892, a causa da morte foi falência múltipla de órgãos decorrente de febre tifoide. Porém, um relatório médico mais detalhado encontrado entre os arquivos do antigo Hospital de Caridade São Roque em 1963 revela uma condição muito mais complexa.

“O paciente apresenta um quadro atípico para a febre tifoide. Além da febre persistente, manifesta episódios de agitação extrema, nos quais afirma estar sendo consumido por dentro. As pupilas permanecem dilatadas mesmo sob forte luminosidade e a pele exibe uma textura anormal com áreas de ressecamento intenso alternadas com manchas de umidade excessiva.”

“O paciente recusa-se a dormir, alegando que algo o observa através das paredes quando fecha os olhos. Mais intrigante é a presença de pequenas formações semelhantes a fungos na base do pescoço e nas palmas das mãos, que reaparecem mesmo após serem removidas.”

Em 12 de maio de 1905, Madame Clarice não compareceu ao cemitério para sua visita semanal ao túmulo do marido.

O zelador Juvenal Prado, que estava habituado a vê-la pontualmente às 9h da manhã, não se preocupou inicialmente. Mesmo hábitos de décadas podem ocasionalmente ser interrompidos por indisposições passageiras.

Quando, no entanto, ela também não apareceu na missa dominical pela primeira vez em 13 anos, o padre Gregório Nascimento, preocupado, enviou seu assistente, Sebastião Mendes, para verificar o bem-estar da viúva.

O padre Gregório não era conhecido por demonstrar preocupação especial com seus paroquianos, particularmente com aqueles de posses que raramente contribuíam para as obras da igreja. De acordo com suas anotações pessoais encontradas após sua morte em 1924 e preservadas no arquivo arquidiocesano, sua relação com Madame Clarice era distante, mas marcada por um tipo peculiar de tensão.

Em uma entrada datada de março de 1904, ele escreveu: “Atendi hoje em confissão à senhora Durmon. Como de costume, suas confissões são breves e impessoais, como se recitasse um texto ensaiado. No entanto, ao final, fez-me uma pergunta perturbadora. Queria saber se a igreja considera que compromissos feitos em vida poderiam ter validade após a morte.”

“Quando indaguei sobre a natureza de tais compromissos, ela fixou em mim um olhar que posso apenas descrever como faminto. Respondeu apenas que alguns laços são mais fortes que a própria morte. A conversa deixou-me inquieto pelo resto do dia.”

O que Sebastião encontrou, ou mais precisamente o que ele não encontrou no sobrado verde, seria o ponto de partida para um dos mistérios mais persistentes da história de Curitiba.

De acordo com o relatório policial datado de 15 de maio de 1905, arquivado na então chefatura de polícia de Curitiba e posteriormente transferido para o Arquivo Público do Paraná, Sebastião bateu repetidamente à porta do sobrado sem obter resposta.

Após consultar os vizinhos que confirmaram não ter visto Madame Clarice nos últimos dias, decidiu contornar a propriedade em busca de algum sinal de movimento.

Foi quando notou que uma das janelas laterais no nível do porão estava entreaberta. Através dessa abertura conseguiu entrar na casa.

O interior do sobrado estava meticulosamente organizado, com cada objeto em seu devido lugar, como se a propriedade tivesse sido preparada para uma inspeção. Na sala principal, um livro de poesias francesas estava aberto sobre uma poltrona com um marcador de página em seda vermelha, cuidadosamente posicionado.

Na cozinha, uma chaleira de cobre estava sobre o fogão à lenha, ainda morna ao toque, com uma única xícara preparada sobre a mesa, contendo um chá de cor escura ainda não consumido. Não havia sinais de luta, desordem ou entrada forçada. E mais importante, não havia sinal de Madame Clarice.

O relatório redigido pelo escrivão Antônio Pacheco, sob supervisão do delegado Clementino Ramos, apresenta uma descrição detalhada e metódica do cenário, mas inclui uma observação peculiar.

“O Sr. Mendes relata um detalhe que considera digno de nota. Todos os relógios da residência, incluindo o relógio de parede da sala, o relógio de mesa no escritório e o relógio de bolso encontrado sobre o criado-mudo no quarto principal estavam parados às 23:44. Quando questionado sobre a precisão dessa informação, o Sr. Mendes insistiu que verificou cada um dos três relógios e todos marcavam exatamente o mesmo horário.”

Sebastião percorreu todos os cômodos do sobrado, sem encontrar a proprietária. No entanto, conforme relatou posteriormente, foi no sótão que encontrou algo incomum.

O ateliê de pintura de Madame Clarice estava em aparente desordem. O único espaço da casa que não apresentava a mesma organização meticulosa dos demais ambientes.

Telas estavam empilhadas contra a parede, algumas viradas para trás, outras cobertas com panos. No centro do cômodo, sobre um cavalete, havia uma tela inacabada que retratava o que parecia ser o interior do próprio sobrado, visto de um ângulo incomum, como se a artista estivesse posicionada em um canto do teto, olhando para baixo.

No chão, encontrou um diário de capa preta aberto na última página escrita.

O sótão do sobrado merece uma descrição mais aprofundada, pois sua configuração peculiar foi posteriormente objeto de interesse para os investigadores do caso. Diferentemente dos sótãos típicos das construções da época, geralmente espaços baixos e mal iluminados, o sótão do sobrado verde havia sido projetado como uma mansarda completa, com janelas amplas voltadas para o norte, garantindo luminosidade durante todo o dia.

O piso era de tábuas largas de pinho, tratadas com algum tipo de verniz que, segundo análises posteriores, continha componentes incomuns, possivelmente importados da Europa. As paredes eram revestidas com um papel de parede de padrão floral em tons de verde e dourado, que apresentava uma característica singular.

Em certas condições de luminosidade, os padrões pareciam se alterar sutilmente, criando a impressão de movimento.

O mais intrigante, porém, era a coleção de pinturas produzidas por Madame Clarice ao longo dos anos. Sebastião relatou que as telas empilhadas no sótão não correspondiam ao tipo de arte que se esperaria de uma senhora da alta sociedade curitibana do início do século. Em vez das tradicionais naturezas-mortas ou paisagens bucólicas, as pinturas retratavam predominantemente interiores do próprio sobrado, sempre vazios, sempre de ângulos impossíveis ou distorcidos, como se o observador estivesse simultaneamente em múltiplos pontos do espaço.

Em várias telas, janelas e espelhos apareciam como elementos recorrentes, mas invariavelmente representados como superfícies negras opacas, refletindo nada.

Sebastião levou consigo o diário encontrado e dirigiu-se imediatamente à delegacia para reportar o desaparecimento da viúva.

O delegado Clementino Ramos não era conhecido por seu zelo investigativo ou por sua competência profissional. Aos 56 anos, ocupava o cargo mais por suas conexões políticas com a elite local do que por qualquer talento para o trabalho policial.

Um contemporâneo, o jornalista Joaquim Martins, do jornal A República, o descreveu em uma coluna de 1904 como um homem cuja maior habilidade é a de ignorar problemas que possam perturbar seu conforto ou seus patronos.

A investigação sobre o desaparecimento de Madame Clarice foi previsivelmente superficial e apressada. Após uma breve inspeção do sobrado e questionamentos básicos aos vizinhos, o delegado Ramos concluiu que a viúva provavelmente havia viajado para visitar parentes no interior da França, sua terra ancestral.

O caso foi arquivado em menos de uma semana e o sobrado verde foi lacrado, aguardando o retorno de sua proprietária. Os relatórios da investigação, embora superficiais, mencionam alguns detalhes que não receberam a devida atenção na época.

Durante a inspeção da residência, os policiais encontraram todos os pertences pessoais de Madame Clarice intactos nos armários, incluindo seus vestidos formais e joias de considerável valor. Seu passaporte francês foi encontrado em uma gaveta do escritório, ainda válido, mas sem qualquer anotação de viagens recentes. Na mesma gaveta encontrava-se uma quantia significativa em dinheiro, tanto em moeda nacional quanto em francos franceses. Se a viúva havia realmente decidido viajar, partira sem levar documentos, dinheiro ou qualquer pertence pessoal.

No entanto, o diário encontrado por Sebastião nunca foi anexado ao inquérito oficial. O delegado Ramos alegou tê-lo devolvido ao assistente do padre, que por sua vez afirmou nunca o ter recebido de volta. Por décadas, o paradeiro desse documento permaneceu um mistério.

Até que em 1962, durante a restauração de um antigo confessionário na Igreja do Rosário, um marceneiro chamado Domingos Ferreira encontrou uma cavidade selada no interior do móvel.

Dentro dela estava uma caixa de madeira entalhada contendo o diário de Madame Clarice, envolto em um tecido de seda verde. A descoberta foi inicialmente mantida em segredo pelo pároco da igreja, padre Anselmo Bueno, que após ler o conteúdo do diário, consultou o arcebispo sobre como proceder.

Em uma carta enviada à autoridade eclesiástica preservada nos arquivos da Arquidiocese, o padre Anselmo expressou sua preocupação.

“O conteúdo deste documento levanta questões que transcendem o âmbito normal de nossas preocupações pastorais. Não sugiro nada sobrenatural, mas há nestas páginas o registro de um tipo de tormento profundamente perturbador que parece ter consumido a autora gradualmente. O que mais me inquieta não é apenas o conteúdo, mas a transformação visível na caligrafia e no próprio tom da escrita, que sugere uma deterioração mental progressiva ou talvez algo ainda mais inquietante.”

Após consultas com autoridades eclesiásticas superiores, o diário foi transferido para a Universidade Federal do Paraná, onde foi arquivado na seção de documentos históricos reservados, com acesso restrito a pesquisadores credenciados.

Em 1965, a professora Eleonora Guimarães, durante uma pesquisa sobre a vida cotidiana da elite curitibana, na virada do século, obteve autorização para examinar o diário. O que encontrou nas páginas amareladas do documento a levou a abandonar seu projeto original e dedicar-se exclusivamente ao estudo do caso de Madame Clarice.

Eleonora Guimarães não era apenas uma historiadora, mas também possuía formação em psicologia, o que lhe proporcionava uma perspectiva única para analisar os escritos de Madame Clarice. Nascida em Curitiba em 1918 e formada pela Universidade de São Paulo, retornara à sua cidade natal em 1950 para lecionar na recém-fundada Faculdade de Filosofia. Sua especialidade era o estudo de documentos pessoais, cartas, diários, anotações, como janelas para a mentalidade e o cotidiano de períodos históricos específicos.

As primeiras entradas do Diário de Madame Clarice datavam de agosto de 1892, poucas semanas após a morte do marido. Eram anotações práticas sobre o gerenciamento dos negócios, inventários de bens, registros de reuniões com advogados e contadores.

A caligrafia era elegante e controlada, refletindo a educação refinada que se esperaria de uma dama de sua posição social. Uma entrada de setembro de 1892 oferece um vislumbre de sua rotina e estado mental naquele período.

“14 de setembro, 1892. Recebi hoje a visita do Sr. Mendonça para tratar dos assuntos pendentes da fábrica. As contas estão em ordem, como Augusto sempre insistiu que estivessem. Os investimentos nas novas máquinas de beneficiamento já começam a mostrar retorno e a exportação para a Argentina segue conforme planejado. Sinto-me grata pela previdência de Augusto em preparar-me para assumir os negócios, mas o vazio que sua ausência deixou na casa é quase insuportável. À noite, tenho a impressão constante de ouvir seus passos no corredor ou o raspar de sua caneta no escritório. O Dr. Fernandes sugeriu que eu tomasse láudano para dormir, mas recusei. Prefiro a claridade dolorosa da consciência a qualquer turvação artificial. Além disso, algo me diz que preciso permanecer alerta, especialmente durante as horas noturnas.”

Nos meses seguintes, as entradas seguem um padrão semelhante, documentando a adaptação gradual de Madame Clarice à sua nova condição de viúva e empresária. Ela menciona ocasionalmente a sensação de solidão, mas também um certo alívio por ter agora a liberdade de dedicar-se à pintura, uma paixão que, segundo ela, o marido tolerava, mas não encorajava.

Uma entrada de janeiro de 1893 menciona pela primeira vez o porão do sobrado.

“22 de janeiro, 1893. Precisei descer ao porão hoje para verificar uma infiltração reportada por Gertrudes. É curioso como evitei aquele espaço nos últimos meses, embora não consiga articular exatamente porquê. Augusto sempre insistiu que o porão era seu domínio exclusivo, proibindo até mesmo que os empregados descessem lá sem sua supervisão direta. Dizia que a umidade poderia danificar documentos importantes que mantinha arquivados, mas nunca explicou por que tais documentos não poderiam ser guardados no escritório com condições muito mais adequadas.”

“O espaço está exatamente como ele o deixou: as estantes com livros de contabilidade à esquerda, a adega improvisada à direita e ao fundo, aquela porta sempre trancada. A chave que Augusto carregava constantemente consigo estava inexplicavelmente sobre a mesa pequena junto à escada. Não me atrevi a usá-la. Há algo no ar daquele lugar. Um cheiro que não é apenas de umidade ou mofo, mas algo mais metálico. Ordenei a Gertrudes que contratasse alguém para resolver a infiltração, mas fui enfática: Ninguém deve tocar naquela porta ou mexer em qualquer objeto do porão.”

A partir de dezembro de 1904, no entanto, o tom das entradas começa a se alterar. Madame Clarice passa a registrar ocorrências estranhas, ruídos inexplicáveis durante a noite, objetos que mudam de lugar sem intervenção aparente e uma sensação crescente de que não está sozinha na casa.

“17 de dezembro, 1904. Os sons recomeçaram na noite passada. Não são como ratos nas paredes ou madeiras se expandindo com o calor. São metódicos, quase rítmicos, como se alguém estivesse arranhando a madeira do assoalho de baixo para cima, tentando abrir caminho. Gertrudes não ouve nada, ou ao menos afirma não ouvir. Pergunto-me se está mentindo para não me alarmar ou se os sons realmente só existem para mim. O mais perturbador é que eles parecem se mover pela casa. Começam no porão, sobem pelas paredes da sala e terminam no teto do meu quarto, sempre nessa ordem, sempre parando exatamente sobre minha cama.”

Gertrudes Almeida era a governanta que trabalhava no sobrado verde três vezes por semana, encarregada da limpeza e da preparação de refeições que Madame Clarice pudesse aquecer nos dias em que ficava sozinha.

Segundo registros municipais de emprego doméstico, Gertrudes pediu demissão em fevereiro de 1905, alegando ter conseguido uma posição em tempo integral em uma pensão no bairro do Batel. Quando a professora Eleonora Guimarães tentou localizar Gertrudes ou seus descendentes em 1966, descobriu que a ex-governanta havia se mudado para Porto Alegre poucas semanas depois de deixar o serviço no sobrado, cortando todos os laços com Curitiba.

Através de uma busca persistente em registros civis, Eleonora conseguiu encontrar uma sobrinha de Gertrudes, Neusa Almeida, residente em São Paulo. Em entrevista, Neusa revelou informações que nunca haviam sido documentadas oficialmente.

“Minha tia nunca falava sobre aquela casa ou sobre ‘a francesa’, como ela chamava Madame Clarice. Quando perguntávamos por que havia deixado um emprego estável com uma patroa que, pelo que todos diziam, pagava bem e tratava os empregados com decência, ela simplesmente dizia que há lugares onde o dinheiro não compensa o que se perde.”

“Pouco antes de sua morte em 1958, durante um delírio febril, ela mencionou algo que nunca esqueci. Disse que havia algo vivendo nas paredes do sobrado verde, algo que não era Augusto Durmon, embora usasse sua voz. Falou também que a francesa estava mudando, que seus olhos às vezes pareciam completamente negros quando ela pensava que ninguém estava olhando.”

As entradas no diário tornam-se progressivamente mais perturbadoras. À medida que fevereiro e março de 1905 avançam, Madame Clarice relata ter visto uma figura alta e magra parada no corredor do segundo andar, que desaparecia quando ela acendia uma lamparina para verificar.

Menciona vozes que sussurram em francês arcaico, não o francês que ela conhecia, mas algo mais antigo, com palavras que não compreendia totalmente, mas que de alguma forma pareciam dirigidas especificamente a ela.

Em 3 de abril de 1905, ela escreve: “Encontrei novamente aquele retrato de Augusto, que pensei ter queimado há duas semanas. Estava exatamente onde sempre ficou, sobre a cômoda do nosso quarto. Como isso é possível? O mais inquietante é que a imagem parece ter se alterado sutilmente. O rosto está o mesmo, mas os olhos, os olhos não são mais de Augusto. São mais fundos, mais escuros e parecem me seguir pelo quarto, independentemente do ângulo. Amanhã o queimarei novamente, desta vez no fogão da cozinha, para ter certeza de que será completamente consumido.”

O retrato em questão nunca foi encontrado e o diário não especifica o que havia de tão perturbador nos olhos, segundo Madame Clarice. A professora Eleonora inicialmente considerou que se tratava apenas de uma percepção distorcida causada pelo luto prolongado ou por algum tipo de deterioração mental.

No entanto, entradas subsequentes lançam dúvidas sobre essa interpretação simplista. Em 10 de abril, ela escreve: “Não consigo mais dormir adequadamente. Os sons nas paredes são constantes agora, não apenas à noite, mas também durante o dia. Já não são apenas arranhões ou batidas e, por vezes, o que parece ser uma respiração pesada, como se alguém ofegante pressionasse o ouvido contra o outro lado do papel de parede.”

“Tomei a decisão de verificar o porão amanhã, a porta trancada no fundo que nunca abri desde a morte de Augusto. Tenho o pressentimento de que o que quer que esteja por trás dela seja a origem dessas manifestações. A chave permanece onde a encontrei em janeiro do ano passado, sobre a mesa pequena junto à escada. É como se estivesse me aguardando, me convidando.”

Em 11 de abril, a entrada é breve e perturbadora. “Desci ao porão hoje. A chave estava na fechadura da porta do fundo, não sobre a mesa onde a deixei ontem à noite. A porta estava entreaberta. O cheiro que vem de dentro é indescritível. Não é apenas mofo ou umidade, mas algo mais orgânico, como carne em decomposição misturada com algo metálico e doce.”

“Não tive coragem de abrir completamente a porta ou entrar no cômodo oculto. Apenas olhei pela fresta e vi o que parecia ser uma mesa longa no centro, coberta com um tecido escuro. Sobre ela, algo que se movia levemente, como se respirasse. Fechei a porta imediatamente, girei a chave duas vezes e a trouxe comigo. Esta noite dormirei com ela sob o travesseiro, se é que conseguirei dormir.”

Em 20 de abril, Madame Clarice descreve um sonho recorrente, o mesmo sonho pela quarta noite consecutiva. “Estou no sótão pintando. A tela à minha frente inicialmente parece em branco, mas conforme trabalho, percebo que estou pintando o interior do porão, especificamente o que existe além daquela porta. No sonho, sei exatamente como é aquele espaço, embora na realidade tenha vislumbrado apenas fragmentos. Pinto paredes revestidas com um tipo de metal escurecido, gravado com símbolos que não reconheço, mas que de alguma forma compreendo. Pinto a mesa longa no centro e sobre ela não um objeto ou corpo, mas uma espécie de substância viscosa negra que pulsa e se move como se estivesse viva.”

“Enquanto pinto, sinto algo atrás de mim, observando sobre meu ombro. No sonho, sei que não devo olhar para trás, que ver diretamente o que me observa seria insuportável, mas inevitavelmente sempre acabo virando. E é quando acordo, sempre às 23:44, com a sensação de que há alguém sentado na beirada da minha cama, embora o quarto esteja vazio.”

A referência a 23:44 é particularmente significativa quando consideramos que todos os relógios do sobrado foram encontrados parados nesse exato horário quando Sebastião Mendes entrou na propriedade em 12 de maio.

Em 1 de maio, há uma entrada que faz referência a um evento do passado até então não mencionado. “Lembrei-me hoje daquela noite em Florianópolis em 1891, quando Augusto retornou de sua viagem ao Uruguai. Estava mudado, mais pálido, mais reservado, com um brilho febril nos olhos que atribuí na época ao entusiasmo pelos novos contatos comerciais que havia estabelecido.”

“Foi após essa viagem que ele começou a passar horas no porão trancado sozinho, trabalhando no que chamava de seu ‘projeto especial’. Quando perguntei do que se tratava, disse apenas que era um experimento científico que poderia revolucionar nossa compreensão da matéria e do espírito. Augusto sempre teve interesse em ciências naturais e em certas filosofias esotéricas, mas nada que justificasse tal obsessão repentina.”

“Foi também depois dessa viagem que começou a correspondência com aquele professor francês, Bertrand ou Bertier, não me recordo o sobrenome exatamente. Cartas chegavam mensalmente, sempre em envelopes selados com cera preta. Augusto nunca me permitiu ler seu conteúdo e queimava cada carta após lê-la. Quando adoeceu em 1892, uma de suas últimas ações conscientes foi entregar-me a chave do porão, fazendo-me prometer que jamais abriria aquela porta. ‘O que começou deve permanecer contido.’ Foram suas palavras exatas. Na época, pensei que delirava por causa da febre. Agora pergunto-me se não estava perfeitamente lúcido, tentando me proteger de algo que sabia ser perigoso.”

A professora Eleonora Guimarães dedicou considerável esforço para tentar identificar o misterioso correspondente francês mencionado no diário. Após pesquisas em arquivos de universidades francesas e em registros de imigração, conseguiu encontrar referências a um Dr. Maurice Bertier, professor de química experimental na Universidade de Lyon, que havia viajado ao Rio da Prata em 1891 para uma série de conferências.

Mais intrigante ainda, Bertier havia morrido em circunstâncias misteriosas em 1893, aparentemente após um experimento que deu errado em seu laboratório particular. Os poucos registros disponíveis mencionam um incêndio que destruiu grande parte de seus documentos e anotações, mas que, curiosamente, deixou seu corpo praticamente intacto, embora com alterações inexplicáveis na pele e nos olhos.

A última entrada regular no diário de Madame Clarice data de 9 de maio de 1905. “Os sons nas paredes não param mais. Dia e noite, o arranhão contínuo, como se algo tentasse abrir caminho através da própria estrutura da casa. Esta manhã, notei que o papel de parede no corredor está úmido e deformado em certos pontos, formando protuberâncias que parecem pulsantes.”

“Toquei em uma delas e senti algo se mover contra meu dedo do outro lado do papel. Gertrudes se foi e não tenho coragem de contratar outra empregada. Ninguém deve estar exposto ao que está acontecendo aqui. Tenho certeza agora que tudo se origina naquele espaço selado no porão. O que quer que Augusto tenha trazido do Uruguai, o que quer que ele e Bertier estivessem estudando ou experimentando, não permaneceu contido como ele esperava. Amanhã farei o que deveria ter feito há muito tempo. Abrirei aquela porta e confrontarei o que existe por trás dela. Se não escrever mais neste diário, saberão o porquê.”

Não há entradas por dois dias. Então, em 12 de maio, o dia em que Sebastião Mendes encontrou o sobrado vazio, há uma última anotação. A caligrafia é irregular, trêmula, quase ilegível em certos trechos, como se escrita por alguém em estado de extrema agitação.

“Ele está livre agora. Não consigo detê-lo. Nunca foi Augusto. Era algo usando sua forma, sua voz, seus olhos. Agora usa a minha também. Posso sentir a mudança começando, aquela substância negra se espalhando sob minha pele. As paredes estão vivas com isso. O sobrado inteiro está infectado. Enquanto escrevo, posso vê-lo ao meu lado, observando com meus próprios olhos. Mesmo que eu esteja sozinha no quarto. Já não sei onde termino e onde ele começa. Preciso encontrar uma forma de contê-lo antes que seja tarde demais. Há apenas uma solução que consigo imaginar.”

Esta é a última entrada legível no diário. Nas páginas finais há apenas rabiscos incoerentes e o que parecem ser tentativas de desenhar símbolos complexos.

Na última página, escrita com uma caligrafia surpreendentemente firme e controlada, completamente diferente da entrada anterior, há uma única frase em francês: “Maintenant je suis libre de voyager.” (Agora estou livre para viajar.)

A professora Eleonora Guimarães dedicou os anos seguintes à tentativa de reconstruir o que realmente aconteceu com Madame Clarice e qual seria o mistério por trás daquela porta selada no porão do sobrado verde.

Em suas anotações de pesquisa encontradas após sua morte em 1972, ela levanta diversas hipóteses, desde explicações psicológicas (algum tipo de transtorno mental progressivo que levou Madame Clarice à fuga ou ao suicídio), até possibilidades mais prosaicas (um golpe financeiro envolvendo o misterioso Bertier, por exemplo).

Porém, um aspecto que constantemente intrigou a pesquisadora foi a coincidência entre o horário recorrente nos sonhos de Madame Clarice (23:44) e o fato de que todos os relógios do sobrado foram encontrados parados nesse mesmo horário. A sincronicidade sugeria que algo significativo havia ocorrido naquele momento exato, possivelmente na noite de 11 de maio, a última em que se pode presumir que Madame Clarice ainda estava no sobrado.

Outro elemento perturbador que Eleonora destacou em suas notas foi a frase final do diário, escrita em francês e com uma caligrafia tão diferente do restante. A mudança no estilo de escrita levantava questões sobre sua autenticidade. Seria possível que outra pessoa tivesse escrito aquela linha? E se sim, quem? E por que em francês, quando todo o restante do diário estava escrito em português, apesar da ascendência francesa de sua autora?

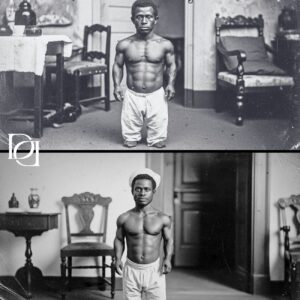

Um dos aspectos mais intrigantes da investigação de Eleonora foi sua descoberta sobre as circunstâncias da morte de Augusto Durmon. Ao analisar os arquivos do Hospital de Caridade São Roque, ela encontrou um relatório médico complementar que oferecia detalhes adicionais sobre os últimos dias do empresário.

Segundo o documento assinado pelo Dr. Otávio Fernandes, Augusto sofreu um tipo de deterioração física acelerada nas semanas que precederam sua morte.

“O paciente apresenta uma condição que não corresponde a nenhuma patologia conhecida por este médico. A pele adquire progressivamente uma textura anormal. Áreas ressecadas alternam-se com pontos de umidade excessiva, como se um tipo de substância estivesse tentando emergir de dentro para fora. Mais alarmante é a alteração nos olhos. A íris e a pupila parecem se fundir gradualmente, criando um efeito de escurecimento total.”

“O paciente alterna entre períodos de letargia profunda e episódios de agitação extrema, durante os quais fala repetidamente sobre a ‘substância negra’, que, segundo ele, vive e pensa. Em seus momentos de lucidez, insiste em conversar a sós com sua esposa, aparentemente para transmitir instruções sobre algum assunto que se recusa a discutir com a equipe médica.”

“Nas últimas 24 horas antes do óbito, seu estado se deteriorou rapidamente, com hemorragias internas extensas e falência múltipla de órgãos.”

Esse relatório, datado de 14 de julho de 1892, inclui uma observação final que Eleonora considerou particularmente relevante. “Após o falecimento, observei um fenômeno que não consigo explicar em termos médicos convencionais. O corpo do senhor Durmon apresentou uma espécie de dessecação acelerada. Em questão de horas, a pele adquiriu uma textura semelhante a pergaminho, enquanto certas áreas, particularmente ao redor dos olhos e da boca, permaneceram inaturalmente úmidas.”

“Mais perturbador foi a descoberta durante a preparação do corpo para o funeral, de pequenas estruturas semelhantes a fungos ou micélios sob a pele, particularmente concentrados na região torácica. Por recomendação do próprio falecido, transmitida por sua esposa, o funeral ocorreu menos de 24 horas após o óbito, com caixão lacrado, impedindo qualquer análise mais aprofundada dessas anomalias.”

O sobrado verde permaneceu fechado após o desaparecimento de Madame Clarice. Com o passar dos anos e a ausência de herdeiros conhecidos, a propriedade foi incorporada ao patrimônio municipal em 1912 por decreto do prefeito João Cândido de Oliveira.

Por quase duas décadas, o sobrado ficou abandonado, alvo de histórias cada vez mais elaboradas sobre aparições e sons inexplicáveis que emanavam de seu interior, especialmente durante as noites de inverno.

Em 1931, a prefeitura decidiu transformar o imóvel em uma biblioteca pública, iniciando um processo de restauração. No entanto, o projeto foi misteriosamente abandonado após três trabalhadores que realizavam a limpeza do porão serem hospitalizados com sintomas semelhantes: febre alta, alucinações e o desenvolvimento de estranhas lesões na pele, que, segundo os relatórios médicos, apresentavam um tipo de excrescência escura semelhante a fungos, que reaparecia mesmo após serem removidas cirurgicamente.

Após esse incidente, o sobrado foi novamente lacrado e permaneceu intocado até 1945, quando um incêndio de origem desconhecida consumiu grande parte da estrutura. Curiosamente, relatórios do Corpo de Bombeiros mencionam a dificuldade anormal em controlar as chamas, que pareciam resistir à água e emitiam um odor químico pungente, diferente do cheiro típico de madeira queimada. Mais estranho ainda, o fogo concentrou-se principalmente no porão e no sótão, preservando relativamente intactos os andares intermediários.

As ruínas do sobrado verde foram finalmente demolidas em 1947 e no terreno foi construído um edifício comercial que ao longo das décadas abrigou diversos estabelecimentos, nenhum permanecendo por muito tempo. Atualmente, o local é ocupado por uma agência bancária cujos funcionários ocasionalmente relatam ocorrências inexplicáveis, equipamentos eletrônicos que falham sem causa aparente, especialmente durante a noite.

Um odor persistente de mofo que nenhuma limpeza consegue eliminar e o som ocasional de arranhões nas paredes, particularmente intensos durante os meses de inverno.

Em 1968, durante a construção de um estacionamento subterrâneo para o edifício, os trabalhadores descobriram os restos do que parecia ser uma sala selada que não constava nas plantas originais do sobrado.

O espaço de aproximadamente 4 x 4 metros tinha paredes revestidas com um material metálico escurecido, gravado com símbolos que, segundo especialistas consultados na época, não correspondiam a nenhum alfabeto ou sistema iconográfico conhecido. No centro da sala encontraram os restos do que parecia ter sido uma mesa ou altar de pedra, parcialmente derretido pelo incêndio de 1945.

O mais intrigante, porém, foi a descoberta de uma pequena caixa de metal, aparentemente intocada pelo fogo, contendo três itens: um frasco de vidro vazio com resíduos de uma substância negra não identificada, um conjunto de cartas em francês parcialmente legíveis, assinadas por “Ems. Bertier”, e uma fotografia emoldurada.

A fotografia, segundo o relatório policial da época, mostrava uma mulher de meia-idade, elegantemente vestida, sentada em uma poltrona ornamentada. Embora o rosto estivesse parcialmente danificado pela umidade, era possível reconhecer características que correspondiam às descrições conhecidas de Madame Clarice. O elemento mais perturbador da imagem, no entanto, era a presença do que parecia ser uma sombra atrás da poltrona, uma forma vagamente humana, alta e magra, com contornos indistintos, exceto por dois pontos brilhantes onde deveriam estar os olhos.

No verso da fotografia havia uma inscrição em francês em uma caligrafia elegante: “Nous voyageons ensemble maintenant.” (Viajamos juntos agora.)

A professora Eleonora Guimarães teve acesso à fotografia e às cartas em 1969, durante a fase final de sua pesquisa. Em suas anotações, ela observa que as cartas, datadas de 1891 e 1892, pareciam descrever um tipo de experimento científico, embora usando terminologia que mesclava química avançada com conceitos filosóficos esotéricos.

Bertier fazia referências frequentes a uma “substância negra” ou “matéria senciente” que supostamente havia sido descoberta em uma caverna no Uruguai e que possuía propriedades além da compreensão da ciência contemporânea.

Em uma das cartas melhor preservadas, datada de fevereiro de 1892, Bertier escreveu: “Continuo convencido de que o que descobrimos não é meramente uma nova forma de matéria, mas um tipo inteiramente novo de existência, algo que ocupa uma posição intermediária entre o orgânico e o inorgânico, entre o material e o imaterial. As propriedades miméticas da substância, sua capacidade de imitar e eventualmente substituir tecidos orgânicos, sugerem implicações que mal ousamos contemplar. Seu experimento com cobaias confirma minhas suspeitas. A substância não apenas se integra ao organismo hospedeiro, mas eventualmente altera sua estrutura a nível celular, transformando-o em um veículo para sua própria expansão. Entendo sua empolgação com as possibilidades médicas e industriais, meu caro Durmon, mas insisto na cautela extrema. Minhas observações indicam que a substância possui uma forma primitiva de consciência ou ao menos de intencionalidade. Não é apenas um material a ser estudado e utilizado. É algo que também nos estuda e, temo, procura utilizar-nos.”

A última carta da série, datada de junho de 1892, quando Augusto Durmon estava gravemente doente, é particularmente inquietante. “Sua descrição dos sintomas é alarmante, mas não inesperada. Temo que a contaminação tenha progredido além do ponto de reversão. A substância, uma vez que se integra completamente ao hospedeiro, não pode ser removida sem destruir o próprio organismo que a abriga. Sua decisão de selar o laboratório é prudente, mas insuficiente. A substância, como descobrimos, não está confinada por barreiras físicas convencionais. Ela pode, com o tempo, permear praticamente qualquer material, exceto certas ligas metálicas tratadas com os compostos que desenvolvemos. Quanto à sua preocupação sobre o que acontecerá após seu falecimento, se nossas teorias estiverem corretas, a substância buscará um novo hospedeiro, preferencialmente alguém com proximidade física ou emocional ao hospedeiro original. Sua esposa, portanto, está em risco considerável. A única proteção eficaz seria afastá-la completamente da propriedade e de quaisquer objetos que possam estar contaminados. Caso isso não seja possível, a única alternativa seria instruí-la sobre como conter a substância caso esta consiga escapar de seu confinamento atual.”

Após um exame minucioso desses documentos e de todos os relatos relacionados ao caso, a professora Eleonora chegou a uma conclusão que, segundo suas próprias palavras, desafiava sua formação acadêmica e seu compromisso com explicações racionais.

Em seu último caderno de anotações, ela escreve: “Após anos investigando o caso de Madame Clarice, encontro-me considerando possibilidades que a historiadora convencional em mim resiste em aceitar, mas que os fatos parecem inexoravelmente sugerir. Os padrões são inegáveis: a deterioração física e mental de Augusto Durmon e, posteriormente, de sua esposa; os relatos consistentes sobre sons nas paredes; o horário específico, 23:44, que aparece repetidamente; a substância negra mencionada tanto no diário quanto nas cartas; a transformação na caligrafia de Madame Clarice e, mais inquietante, as descrições consistentes de olhos completamente escurecidos e alterações na pele.”

“O que aconteceu no sobrado verde parece ter sido algo além de um simples caso de doença mental ou crime convencional. A hipótese que me parece mais coerente com todas as evidências disponíveis, por mais extraordinária que seja, é que Augusto Durmon entrou em contato com alguma força ou substância desconhecida durante sua viagem ao Uruguai. Algo que, em colaboração com Bertier, tentou estudar e possivelmente controlar.”

“Esta entidade, seja lá o que for, parece ter a capacidade de integrar-se a organismos hospedeiros, alterando-os gradualmente, para eventualmente assumir controle completo. A última entrada legível no diário de Madame Clarice sugere que ela estava passando por um processo semelhante ao que consumiu seu marido anos antes. A frase final ‘Maintenant je suis libre de voyager’, escrita em uma caligrafia tão diferente, insinua algo profundamente perturbador: que o que escreveu aquelas palavras não era mais Madame Clarice, mas algo que havia assumido seu lugar, usando seu corpo como um veículo.”

“Quanto ao destino da verdadeira Madame Clarice, só posso especular. Ela pode ter fugido na tentativa desesperada de escapar do que estava acontecendo em seu próprio corpo. Pode ter cometido suicídio como último ato de autonomia ou, e esta é a possibilidade que mais me perturba, pode ter sido completamente substituída, com algo usando sua aparência, movendo-se pelo mundo, livre para viajar.”

“Preciso observar, no entanto, que nas semanas desde que comecei a examinar estes documentos, tenho experimentado perturbações inquietantes, sons inexplicáveis em meu apartamento durante a noite, um odor persistente de mofo e algo metálico que parece me seguir. E mais preocupante, pequenas manchas escuras que apareceram em minhas mãos e pescoço, que nenhum tratamento médico parece capaz de eliminar completamente.”

A professora Eleonora Guimarães faleceu em outubro de 1972, oficialmente de complicações cardíacas. No entanto, uma enfermeira que cuidou dela em seus últimos dias relatou posteriormente que a historiadora apresentava manchas escuras que se espalhavam sob a pele e que, nas horas que precederam sua morte, insistia que havia algo nas paredes observando-a.

Mais inquietante ainda foi o relato de que, momentos antes do óbito, seus olhos pareceram escurecer completamente, como se a pupila e a íris tivessem se fundido.

As anotações e materiais da pesquisa de Eleonora foram doados à Universidade Federal do Paraná, onde grande parte foi arquivada na seção de documentos reservados. Estranhamente, durante uma reorganização do arquivo em 1975, diversos itens importantes desapareceram, incluindo as fotografias da sala selada encontrada em 1968, as cartas de Bertier e, mais notavelmente, a fotografia de Madame Clarice com a inquietante sombra ao fundo.

A inexplicável perda desses documentos foi atribuída a um erro administrativo pela direção da biblioteca. No entanto, Paulo Martins, assistente de pesquisa que trabalhou com Eleonora em seus últimos anos, expressou uma visão diferente em uma entrevista concedida em 1980.

“Os materiais foram organizados e catalogados com extremo cuidado. Eu mesmo supervisionei a transferência de tudo para a universidade. Havia três caixas seladas contendo todos os documentos sensíveis, as cartas originais, os relatórios médicos, as fotografias, tudo. É simplesmente impossível que material tão cuidadosamente preservado tenha se perdido durante uma reorganização. Algo mais aconteceu com aqueles documentos, algo que a universidade preferiu não explicar.”

Paulo também revelou um detalhe perturbador que nunca havia mencionado publicamente. Nas semanas que precederam sua morte, Eleonora lhe confidenciou que acreditava estar sendo seguida por alguém ou algo que ela ocasionalmente vislumbrava pelo canto do olho. “Uma figura alta e magra”, descreveu ela, “com olhos completamente negros que parece estar em todo lugar que vou, sempre observando, sempre esperando.”

O que realmente aconteceu com Madame Clarice Durmon em 1905? Teria ela simplesmente sucumbido à mesma doença misteriosa que vitimou seu marido anos antes? Fugiu para escapar de alguma ameaça real ou imaginária? Ou houve algo mais? Algo que a ciência e a historiografia convencionais relutam em considerar?

A agência bancária que hoje ocupa o terreno do antigo sobrado verde continua a ser palco de ocorrências inexplicáveis. Funcionários relatam falhas frequentes em equipamentos eletrônicos, particularmente em computadores, que ocasionalmente exibem sequências de números sem explicação, muitas vezes incluindo os dígitos do horário 23:44.

O gerente atual, Roberto Mendes, que assumiu o cargo em 2004, descreve uma sensação persistente que permeia o local. “Não é algo que possamos definir precisamente. É mais uma sensação, como se o próprio ar fosse mais denso, mais vigilante. Alguns funcionários se recusam a permanecer sozinhos no prédio após o expediente, especialmente durante o inverno. Há relatos recorrentes de uma figura alta e magra que às vezes é vista nas câmeras de segurança após o horário comercial, embora o sistema de alarme nunca seja disparado. Quando verificamos as gravações no dia seguinte, não há nada lá, apenas estática ou cortes inexplicáveis na filmagem, sempre começando às 23:44.”

Durante uma reforma em 2018, trabalhadores que removiam parte do piso do subsolo encontraram uma pequena caixa metálica embutida no concreto. Dentro dela havia apenas um relógio de bolso antigo, parado exatamente às 23:44, e um pedaço de papel amarelado com uma única frase escrita em francês em caligrafia elegante: “Je voyage toujours.” (Eu ainda viajo.)

A caixa e seu conteúdo foram enviados ao Museu Paranaense, onde permanecem arquivados, raramente expostos ao público. A curadora responsável pela catalogação, Dra. Luciana Vasquez, relatou um incidente curioso. Na primeira noite, após receber os itens, acordou exatamente às 23:44, com a forte impressão de que havia alguém parado ao pé de sua cama, observando-a.

Quando acendeu a luz, o quarto estava vazio, mas o espelho de sua penteadeira havia rachado em um padrão que, segundo ela, lembrava vagamente a silhueta de uma figura humana.

Algumas histórias resistem a explicações simples, ecoando através das décadas como lembretes de que nossa compreensão do mundo permanece incompleta. O caso de Madame Clarice e o Sobrado Verde é um desses ecos, uma narrativa fragmentada que, mesmo depois de mais de um século, continua a inquietar aqueles que se aprofundam em seus detalhes.

E se por acaso você se encontrar caminhando pelo centro histórico de Curitiba em uma noite de neblina e sentir repentinamente um arrepio na nuca, como se estivesse sendo observado. Se perceber um odor sutil de mofo misturado com algo metálico, talvez seja apenas a atmosfera característica de uma cidade antiga. Ou talvez seja um encontro fugaz com algo que continua a viajar através do tempo e do espaço, usando formas emprestadas, sempre observando, sempre esperando por um novo hospedeiro.

Existe um antigo ditado curitibano raramente mencionado atualmente: “Algumas sombras não pertencem aos corpos que as projetam.” No caso de Madame Clarice, parece que a sombra sobreviveu muito além do corpo que originalmente a abrigava.

E você, que agora conhece esta história, já verificou se as sombras ao seu redor correspondem exatamente ao que deveriam refletir? Já prestou atenção àquelas manchas escuras que às vezes aparecem em sua pele e desaparecem sem explicação? E se por acaso acordar às 23:44 da madrugada? Talvez seja prudente não olhar diretamente para os cantos escuros do quarto. Algumas coisas, uma vez vistas, passam a ver você também. Algumas histórias, uma vez conhecidas, nunca mais o abandonam completamente. Como diziam os antigos, a curiosidade é uma luz que revela, mas também uma porta que se abre em ambas as direções.