🇧🇷 A Herança do Pântano: Uma História da Fazenda Thorne

“Uma frase usada para explicar as febres, os desaparecimentos e as súbitas doenças debilitantes que assolam as plantações de arroz e índigo, um epitáfio conveniente para verdades demasiado obscuras para examinar.”

“Mas na Fazenda Thorne, um mundo decadente e vasto, a 20 milhas da cidade, o pântano não era a única coisa com um apetite insaciável.”

A fazenda era um lugar de sombras profundas e silêncio mais profundo, onde o ar, denso com o aroma de jasmim e podridão, parecia absorver todo e qualquer som. Os salgueiros-chorões que ladeavam a entrada não balançavam. Eles pendiam como sentinelas em luto, seus galhos agitavam-se apenas quando algo invisível passava por baixo deles.

A casa principal, outrora uma orgulhosa mansão Georgiana, agora cedia sob o peso da umidade e do abandono. Sua pintura branca descascava como pele queimada de sol. Dentro de suas paredes, o único som constante era a fraca melodia discordante de uma caixa de música. Sua melodia estava ligeiramente desafinada, como se estivesse tocando a memória de uma canção em vez da canção em si.

Este era o mundo de Lady Oralia Thorne. Um mundo construído sobre segredos que se transformavam em feridas no calor opressor. E um novo segredo estava prestes a ser entregue à sua porta. Um presente para um aniversário que ela não tinha desejo de celebrar. Um presente de carne e osso destinado a alimentar uma fome muito mais antiga e terrível do que qualquer febre que o pântano pudesse conjurar.

A Prisioneira da Própria Carne

Lady Oralia Thorne era uma prisioneira da própria carne. Em uma época onde o valor de uma mulher era medido pela estreiteza de sua cintura e pela natureza vantajosa de seu casamento, Oralia era um fracasso catastrófico em ambas as contagens. Aos 21 anos, ela possuía um tamanho formidável, uma grande montanha pálida de mulher que se movia pelos corredores escuros da casa de seu pai com uma estranha graça deliberada que desmentia sua corpulência.

Seu rosto, embora roliço, detinha uma beleza perturbadora, com olhos da cor de nuvens de tempestade e uma boca que parecia perpetuamente à beira de um pronunciamento cruel. Seu pai, o Governador Alistair Thorne, um homem cuja ambição era tão afiada e fina quanto seu sorriso, a encarava com uma mistura de obrigação biológica e desprezo não dissimulado. Ela era sua única filha, o fruto infeliz de uma união com uma esposa estrangeira que havia morrido anos atrás, deixando para trás apenas uma coleção de livros estranhos e uma filha que era um constante e sufocante constrangimento.

O mundo de Oralia era sua suíte de quartos na ala leste, uma gaiola dourada com vista para a água escura do pântano. Os quartos não estavam cheios de frivolidades de uma jovem, mas sim de estantes imponentes de volumes encadernados em couro, gráficos anatômicos e redomas contendo flora murcha e insetos preservados. Era um santuário de estudiosa, ou o laboratório de uma feiticeira. Aqui ela não era um objeto de escárnio, mas uma rainha em um reino de sombra e tinta. O ar era espesso com o cheiro de papel velho, ervas secas e a doçura enjoativa da beladona que ela mantinha em um vaso perto de sua janela.

Foi neste quarto que ela passou seus dias, estudando os textos arcanos que sua mãe lhe havia deixado, aprendendo sobre um poder que não tinha nada a ver com beleza, política ou homens. Um tipo diferente de poder, que era paciente, silencioso e enraizado na própria terra que estava lentamente retomando o lar de sua família.

Um Presente de Aniversário

A noite de seu 21º aniversário era um estudo da miséria requintada. Oralia estava sentada em frente ao seu pai na extremidade mais distante de um salão de jantar cavernoso. A mesa entre eles era uma extensão polida de mogno que parecia tão larga e fria quanto um lago congelado. Uma dúzia de candelabros fazia o melhor para afastar a escuridão opressiva, mas as sombras nos cantos do cômodo eram resolutas, agarrando-se às tapeçarias empoeiradas e aos retratos severos dos ancestrais Thorne.

Os únicos sons eram o raspar da prata na porcelana e o tique-taque rítmico de um relógio de pêndulo. Cada tique era um golpe de martelo marcando a passagem de outro segundo desperdiçado de sua vida.

O Governador Thorne comia com uma precisão meticulosa. Cada movimento seu era uma crítica silenciosa à existência de sua filha. Ele não lhe desejou feliz aniversário. Ele falou apenas para corrigir a postura de um escravo servente ou para comentar sobre a queda dos lucros de seus campos de índigo. Um declínio que ele implicitamente colocava aos pés dela. Uma filha solteira de sua idade e condição era um dreno de recursos, um ativo morto.

“Uma união foi proposta”, ele disse de repente, sua voz fina e aguda. “O Barão Von Hess, um homem de sessenta anos, recentemente viúvo. Suas terras se juntam às nossas ao norte. Ele está procurando uma companheira para a velhice e um herdeiro, caso Deus se mostre misericordioso.”

Ele limpou os lábios com um guardanapo, seus olhos nunca encontrando os dela.

“Ele ignorou seus ‘desafios particulares’ em troca de um dote generoso.”

A implicação era clara: um velho cego e desesperado era o melhor que ela poderia esperar.

Oralia pousou o garfo, o som anormalmente alto no silêncio. Ela olhou para o pai, seu olhar tão pesado e ilegível quanto a água do pântano ao anoitecer.

“E se eu me recusar?”, ela perguntou, sua voz um murmúrio baixo.

O sorriso de seu pai era um corte sem sangue.

“Você não vai se recusar. Mas eu providenciei um presente de aniversário para você, de qualquer maneira. Algo para ocupar seu tempo até o casamento. Considere-o um investimento em seu temperamento.”

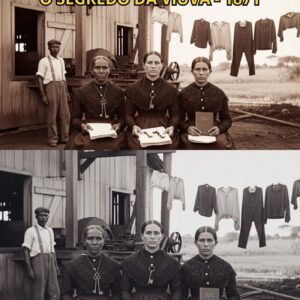

O presente estava esperando no pátio, iluminado pelo bruxuleio das tochas seguras por dois escravos domésticos. Três homens, despidos até a cintura, ajoelhavam-se no solo úmido, com as mãos amarradas atrás das costas. Eles estavam acorrentados pelos tornozelos, um conjunto de gado humano. O ar úmido da noite agarrava-se à sua pele, fazendo-a brilhar como pedra polida.

Eles eram o presente do governador: três escravos machos de primeira linha, comprados em um leilão em Charleston naquela manhã.

Oralia ficou na varanda, sua forma maciça silhuetada contra a luz que emanava do salão de jantar. Seu pai estava ao lado dela, um copo de conhaque na mão. Ele gesticulou em direção aos homens com um floreio teatral.

“De três tribos distintas”, o governador anunciou, sua voz carregando o orgulho de um leiloeiro, “cada um com suas próprias forças particulares.”

Ele apontou para o primeiro homem, o maior dos três. Ele era poderosamente construído, seus músculos enrolados como cordas grossas sob a pele escura, seu rosto uma máscara de fúria desafiadora.

“Aquele é Kale, um guerreiro, dizem. Forte como um touro e teimoso como um. Ele vai precisar de pulso firme.”

Em seguida, ele indicou o mais jovem, um rapaz esguio que não deveria ter mais de 17 anos, seus olhos arregalados com um terror tão profundo que parecia ter roubado sua respiração.

“O garoto é Ree. Dizem que tem talento para o violino. Um pouco de música para acalmar a fera selvagem, talvez.”

Finalmente, seu gesto recaiu sobre o terceiro homem, que se ajoelhava entre os outros dois. Ele não era tão musculoso quanto Kale, nem tão jovem quanto Ree. Ele estava imóvel, com a cabeça baixa, sua expressão escondida. No entanto, havia uma qualidade inquietante em sua imobilidade, uma sensação de consciência retraída.

“E este é Celas“, o governador disse com um aceno desdenhoso. “Ele é quieto. O comerciante disse que ele tem conhecimento de plantas, um jardineiro, talvez. Útil à sua maneira.”

Oralia não disse nada. Ela simplesmente os observou, seus olhos cinzentos de tempestade movendo-se de um para o outro, seu olhar uma avaliação lenta e metódica. Não era o olhar de uma senhora inspecionando propriedades, mas de uma naturalista estudando novos espécimes, catalogando seus usos potenciais.

“Eles são seus para comandar, filha”, declarou o Governador Thorne, sua voz marcada por uma fria e zombeteira diversão que era dirigida apenas a ela. “Considere-os brinquedos, ferramentas, uma distração até que seus deveres conjugais comecem. Quebre-os, treine-os, esgote-os como achar melhor. Não é de importância para mim.”

As palavras eram uma humilhação pública, ditas alto o suficiente para os escravos domésticos e as novas aquisições ouvirem. Ele estava entregando-lhe o chicote, não como um instrumento de poder, mas como um brinquedo para uma criança grotesca que ele desejava manter pacificada. Ele estava reforçando seu isolamento, dando-lhe um pequeno e violento reino para governar porque ela era inadequada para o mundo maior dos homens e da política.

O calor das tochas lançava longas sombras dançantes, fazendo a cena parecer teatral e irreal. A mandíbula de Kale se apertou, um músculo se contraindo em sua bochecha enquanto ele absorvia o insulto. Ree estremeceu como se tivesse sido atingido, um pequeno lamento escapando de seus lábios. Celas permaneceu perfeitamente imóvel, sua postura inalterada, como se as palavras do governador não fossem mais do que o zumbido de um mosquito, um aborrecimento a ser ignorado.

A reação de Oralia foi a mais arrepiante de todas. Ela não corou de vergonha ou raiva. Sua expressão permaneceu uma máscara plácida e perturbadora. Ela inclinou a cabeça ligeiramente, um gesto de reconhecimento que era régio em sua compostura.

“Obrigada, pai”, ela disse, sua voz suave, mas carregando uma estranha ressonância no ar úmido. “Você é muito generoso.”

Ela então desceu os degraus da varanda, seu vestido de seda sussurrando sobre a pedra. A massa pura de sua forma era imponente, uma força da natureza que parecia sugar o próprio ar do pátio. Ela se moveu com um propósito que fez a luz da tocha tremeluzir, sua sombra caindo sobre os três homens ajoelhados como um sudário.

O teste havia começado.

A Seleção de Espécimes

Oralia circulou os três homens lentamente, seus chinelos silenciosos no chão úmido. O ar estava espesso com os cheiros de terra revirada, suor e medo.

Ela parou primeiro diante de Kale, o guerreiro desafiador. Ela olhou para ele, seu olhar viajando sobre os músculos poderosos de suas costas, a coluna grossa de seu pescoço, a linha dura de sua mandíbula. Ele encontrou seu olhar com um ódio ardente, seus olhos prometendo rebelião. Ele era força física pura, uma criatura de raiva e resistência. Oralia sentiu um lampejo de algo, não desejo, mas um frio interesse acadêmico. Ele era um espécime magnífico de desafio, um recipiente perfeito para um certo tipo de energia.

Em seguida, ela se moveu para Ree. O garoto estava tremendo, seu olhar fixo no chão, incapaz de olhar para a mulher imensa que agora o possuía. O fraco cheiro de água salgada agarrava-se a ele, como se tivesse chorado. Ele era todo vulnerabilidade, um instrumento frágil de tristeza. Sua música, ela refletiu, seria um conduto para o desespero. Ele também tinha seu propósito.

Finalmente, ela parou diante de Celas. Ele não levantou os olhos, mas ela sentiu sua consciência dela, um campo palpável de atenção que era diferente dos outros. Ele não estava irradiando medo ou ódio, mas uma vigilância profunda e perturbadora.

Ela se inclinou, um movimento difícil e deliberado, trazendo seu rosto para mais perto do dele.

“Olhe para mim”, ela ordenou, sua voz mal era um sussurro.

Lentamente, ele levantou a cabeça. Seus olhos não estavam cheios do fogo de Kale ou do terror de Ree. Eles eram escuros, inteligentes e antigos, como poças de água preta e imóvel. Em suas profundezas, ela viu não submissão, mas compreensão. Ele viu o pátio, as tochas, suas correntes e a viu. Ele viu além da carne, além do título, e para dentro da coisa estranha e distorcida que vivia atrás de seus olhos. Naquele momento, um entendimento silencioso passou entre eles. Ele não era apenas um jardineiro. Ele era outra coisa inteiramente.

E ele soube, com uma certeza que o gelou até os ossos, que aquilo não era uma plantação. Era um campo de caça.

A Forja do Sofrimento

Os dias seguintes se desenrolaram em uma campanha metódica de pressões cuidadosamente aplicadas, cada uma projetada para tirar as identidades dos homens e testar os limites de seus espíritos.

A Kale foi dado o trabalho mais brutal e destruidor de alma imaginável. Do nascer ao pôr do sol, ele foi encarregado de limpar um novo pedaço de pântano na beira da propriedade, um lugar onde os joelhos do cipreste cresciam tão espessos quanto lápides, e o chão era um lodaçal de lama e mocassins aquáticos. Foi-lhe dado um machado cego e uma pá enferrujada, ferramentas destinadas a frustrar tanto quanto a ajudar. O capataz, um homem cruel chamado Finch, recebeu instruções específicas de Oralia.

“Trabalhe-o até ele cair, mas não quebre seus ossos.”

Kale suportou. Ele brandiu o machado com uma fúria nascida do ódio, seus músculos gritando em protesto, sua pele devastada por insetos. Toda noite ele era trazido de volta para os alojamentos dos escravos, coberto de lama e sangue, seu corpo tremendo de exaustão. Mas seu espírito, embora maltratado, permaneceu inquebrantável. Ele enfrentava as inspeções silenciosas ocasionais de Oralia com um olhar de puro desprezo. Ele se recusava a dar a ela a satisfação de vê-lo quebrar, não entendendo que sua resiliência era precisamente o que ela estava medindo.

Ela observava sua desafio inquebrável não como um fracasso de seus métodos, mas como uma confirmação de sua qualidade. Ela não estava tentando quebrar sua vontade. Ela estava temperando-a na forja do sofrimento, tornando-a mais dura, mais pura. A força que ela exigia dele não era a de um boi obediente, mas a de um lobo encurralado, uma força nascida do próprio coração de sua rebelião.

Para Ree, o tormento era de natureza diferente. Não era o corpo dele que Oralia buscava quebrar, mas sua alma. Ele era levado todas as manhãs para o grande salão de baile empoeirado e coberto por lençóis, um espaço cavernoso onde os espelhos estavam turvos de idade e o ar estava viciado com os fantasmas de danças esquecidas.

Ele recebia seu violino e um único e rígido comando: “Toque.”

Ele não devia parar, nem para comer, nem para beber água, até que ela lhe desse licença. Por horas a fio, o garoto tocava, sua música preenchendo a mansão vazia e em decadência. No começo, ele tocava as músicas alegres e reels que conhecia, na esperança de agradá-la, mas ela permanecia sentada em uma cadeira de encosto alto no canto, uma silhueta imóvel, seu rosto escondido na sombra.

As melodias alegres fraquejaram sob seu silencioso e opressor escrutínio, morrendo na atmosfera sufocante do cômodo. Logo, restaram apenas melodias tristes. O violino começou a chorar, derramando todo o medo e desespero no coração do garoto. A música tornou-se um lamento cru e interminável que ecoava pelos corredores, uma trilha sonora para a lenta decadência da plantação.

Oralia ouvia por horas, sua expressão ilegível. Ela não estava desfrutando da música. Ela estava absorvendo-a. Ela estava deixando as ondas de pura e destilada miséria a cobrirem, medindo seu tom e intensidade. Ree tocava até que seus dedos estivessem em carne viva e sangrando, até que seu braço queimasse com um fogo que se irradiava de seu ombro ao pulso, até que as lágrimas escorrendo pelo seu rosto embaçassem as cordas. Só então, quando sua exaustão e tristeza atingissem um crescendo perfeito, ela se levantaria e sairia sem uma palavra, o som de seus soluços irregulares a seguindo para fora do quarto.

O Jardineiro e o Segredo

Celas foi enviado aos jardins, mas não aos gramados bem cuidados em frente à mansão. Ele foi direcionado a uma seção murada atrás da casa, um lugar que os outros escravos evitavam. Era um terreno emaranhado e coberto de mato, sufocado por ervas daninhas, mas ainda mostrando os fracos contornos de canteiros cultivados. Este havia sido o jardim de sua mãe, e era um jardim de venenos.

Aqui, a beladona crescia pesada com suas bagas pretas e lustrosas. O acônito estava alto, suas flores roxas como o capuz de um monge. A cicuta e a dedaleira lutavam por espaço com plantas cujos nomes eram conhecidos apenas na estranha caligrafia aranha dos livros de sua mãe.

Oralia não lhe deu instruções específicas, apenas que ele deveria restaurar o jardim à sua antiga glória. Foi um teste do tipo mais sutil. Ela o observava de sua janela, uma observadora silenciosa na ala leste.

Nos primeiros dias, Celas simplesmente limpou as ervas daninhas comuns, seus movimentos econômicos e precisos. Ele não tocou em nada de valor, suas mãos parecendo saber por instinto quais plantas eram benignas e quais detinham a morte em suas folhas e raízes. Então, no terceiro dia, ela o viu ajoelhar-se diante de um aglomerado de beladona, a mesma mortal nightshade que ela mantinha em seu quarto. Ele não a arrancou. Em vez disso, ele cuidadosamente limpou as ervas daninhas menores ao redor de sua base, seus dedos gentilmente cuidando do solo.

Ele sabia. Ele reconheceu a planta não como uma erva daninha, mas como um tesouro.

Mais tarde naquela noite, Oralia caminhou pelo jardim restaurado enquanto o anoitecer se instalava, transformando o mundo em tons de índigo e violeta. Celas estava esperando, com as mãos limpas, sua expressão calma.

“O solo é rico aqui, senhora“, ele disse, sua voz quieta. “Mas as plantas são particulares. Elas exigem um certo tipo de cuidado.”

Oralia olhou para ele, um lampejo de luz fria em seus olhos cinzentos.

“Mostre-me”, ela ordenou.

E enquanto ele começava a falar de raízes e tinturas, do que poderia matar e do que poderia curar, uma conversa perigosa começou, uma que selaria o destino de ambos.

O Espelho e o Monstro

A crueldade de Oralia frequentemente assumia um rumo psicológico, quase surreal.

Em uma tarde sufocante, ela mandou Kale ser trazido do pântano, coberto de lama e sujeira. Ele não foi levado para a casa de banho, mas para o hall de entrada principal, um lugar de opulência desbotada dominado por um enorme espelho emoldurado a ouro que pendia na escadaria principal. O vidro estava deformado e turvo de idade, distorcendo tudo o que refletia em caricaturas grotescas.

Ela ordenou que ele ficasse parado diante dele.

“Olhe”, ela ordenou, sua voz suave.

Kale, esperando uma surra, estava confuso. Ele encarou o espelho, vendo uma versão monstruosa de si mesmo: seus ombros impossivelmente largos, seu rosto contorcido em um rosnado, seus olhos selvagens.

“O que você vê, guerreiro?”, Oralia perguntou, sua voz um ronronar baixo. “Você vê um homem? Ou você vê uma besta? Uma coisa de músculo e raiva, adequada apenas para uma gaiola.”

Suas palavras não eram apenas para ele. Ela estava falando tanto para o reflexo quanto para o homem, projetando suas próprias inseguranças mais profundas sobre ele. Ela, que havia passado a vida evitando o próprio reflexo, que se via como um monstro presa em um corpo que desprezava, estava agora forçando este homem orgulhoso e bonito a confrontar uma imagem distorcida de si mesmo.

Foi um estranho e íntimo ato de transferência. Ela o fez ficar ali por uma hora em silêncio, forçando-o a contemplar a caricatura hedionda que o espelho fazia dele. Os outros escravos domésticos passavam apressadamente, seus olhos desviados, sentindo a palpável estranheza da cena. Não foi um castigo da carne, mas um assalto à sua identidade, uma tentativa de fazê-lo se ver como ela se via: um monstro em uma moldura dourada.

O ódio de Kale por ela se aprofundou, mas agora estava misturado com um fio de confusão e um lampejo de algo parecido com medo. A loucura dessa mulher era um labirinto, e ele estava começando a perceber que estava irremediavelmente perdido dentro dele.

A Canção da Mãe

Uma noite, o calvário de Ree no salão de baile atingiu um novo nível de intensidade. Exausto e meio delirante de fome e movimento repetitivo, sua mente começou a divagar. As notas vindas de seu violino se desvencilharam da tristeza prescrita e começaram a tecer uma nova melodia, uma melodia de sua própria memória. Era uma canção de ninar suave e assombrada que sua mãe costumava cantar para ele, uma canção de lares perdidos e noites estreladas.

A melodia, cheia de um luto puro e inocente, flutuou do salão de baile e subiu a grande escadaria até onde Oralia estava lendo em seu escritório. Ao som dela, ela congelou. A melodia era estranhamente semelhante a uma melodia que a caixa de música de sua própria mãe costumava tocar, aquela que agora estava silenciosa em sua lareira.

A canção perfurou sua compostura fria e metódica, e atingiu um nervo cru e exposto de memória genuína e não solicitada. Por um momento, ela não era Lady Oralia Thorne, a senhora calculista da fazenda. Ela era uma criança solitária novamente, sentada ao lado do leito de sua mãe moribunda. A memória era uma agonia.

A raiva, silenciosa e absoluta, a inundou. O poder que sua mãe a havia ensinado era sobre controle. Controle do eu, controle dos outros, controle da emoção. Este garoto, com sua canção simples e tola, a tinha feito perder o controle.

Ela se levantou de sua cadeira e desceu as escadas como uma avalanche silenciosa de fúria. Ela entrou no salão de baile assim que Ree terminou a última nota de partir o coração. Ele olhou para ela, uma expressão esperançosa e suplicante em seu rosto, pensando que finalmente a tinha alcançado.

Oralia caminhou até um pedestal próximo que segurava um grande vaso de porcelana cheio de flores murchas. Sem uma palavra, ela levantou a mão e o varreu de seu suporte. Ele se estilhaçou no chão de mármore com um estrondo ensurdecedor. O som ecoou pelo vasto e vazio cômodo como um tiro de pistola.

Ree gritou, cambaleando para trás. Oralia ficou sobre os destroços, respirando pesadamente, seu rosto uma máscara de imobilidade aterrorizante. Então ela se virou e foi embora, deixando-o sozinho com o silêncio, os cacos de porcelana e o fantasma de uma canção que lhe custara caro.

A Tempestade e o Teste Final

Uma semana após a chegada dos escravos, o Governador Thorne partiu para a capital do estado em Columbia, uma jornada que o manteria afastado por pelo menos um mês. Sua carruagem sacudiu pela longa alameda ladeada por carvalhos, deixando Oralia em domínio absoluto sobre a plantação.

À medida que o som dos cavalos se desvanecia, um silêncio profundo e pesado desceu sobre a fazenda. A conexão já tênue com o mundo exterior parecia cortada. A plantação tornou-se uma ilha, à deriva em um mar de pântano e cipreste, governada por uma rainha estranha e imprevisível.

Com a partida de seu pai, ocorreu uma mudança sutil na atmosfera. A rigidez formal da casa se dissolveu, substituída por uma palpável sensação de mal-estar. Os escravos domésticos se moviam com uma nova quietude temerosa, seus olhos constantemente desviando para a ala leste, como se pudessem sentir a pressão da vontade de Oralia se acumulando como uma carga no ar úmido.

O clima em si parecia conspirar com seu humor. O céu ficou pesado e manchado, o sol um disco pálido e doentio atrás de um véu de nuvens cinzentas. O ar ficou espesso e estagnado, pressionando a terra, tornando difícil respirar.

Uma tempestade estava chegando. Não apenas uma tempestade de chuva e vento, mas algo mais elementar, algo sendo convocado pelos preparativos sombrios que estavam ocorrendo dentro da mansão em ruínas.

Oralia raramente deixava seus quartos agora. O cheiro de estranhas ervas queimando começou a flutuar por baixo de sua porta. Uma fumaça doce e acre que serpenteava pelos corredores. A fraca melodia discordante da caixa de música podia ser ouvida em horas estranhas da noite. O período de testes havia terminado. A hora da seleção estava próxima. Toda a fazenda parecia prender a respiração, esperando que a tempestade que se aproximava finalmente irrompesse.

A Escolha da Taça

Na estranha penumbra da ausência do governador, a tempestade que ameaçava há dias finalmente irrompeu. Ela chegou com uma fúria teatral, quase senciente. O céu, que estava de um roxo machucado, ficou de um tom doentio de verde-preto. O vento começou a uivar pelas árvores de cipreste, um som como mil vozes lamentando. A chuva caía não em lençóis, mas em sólidas paredes de água que chicoteavam contra as janelas da mansão. Trovões rachavam diretamente acima, tão altos e violentos que pareciam sacudir os próprios alicerces da casa, e raios iluminavam o mundo em breves flashes epilépticos de branco nítido e sombra profunda.

Esta era a noite. Os alinhamentos celestiais descritos nos manuscritos de sua mãe estavam em vigor. A tempestade não era um obstáculo. Era uma parte integrante da cerimônia, uma força a ser aproveitada.

Dentro da casa, o ar estava elétrico com tensão. Oralia, vestida com um simples vestido de seda escura, mandou trazer os três homens dos alojamentos dos escravos. Eles foram conduzidos, ensopados e tremendo, não para o seu escritório, mas para o grande salão de baile onde Ree havia passado tantas horas miseráveis.

Os lençóis de pó tinham sido removidos. O cômodo estava iluminado por dezenas de velas pretas, suas chamas dançando descontroladamente nas correntes de ar. O ar estava espesso e enjoativo, uma mistura nauseante de cera derretida, chuva, ozônio e o cheiro doce e mortal de beladona que enchia uma grande tigela no centro do cômodo.

Oralia estava parada diante dos espelhos turvos, de costas para eles.

“Esta noite”, ela disse, sua voz cortando o rugido da tempestade, “seu serviço será decidido. Seu valor será julgado. Um de vocês será recompensado. Os outros dois serão descartados.”

No centro do salão de baile, uma pequena mesa de ébano havia sido colocada. Em sua superfície polida, havia três taças de prata, cada uma cintilando à luz das velas. As taças eram idênticas, mas Oralia sabia que seus conteúdos não eram. Ela gesticulou para que os três homens se aproximassem.

Kale avançou, seu medo mascarado por uma arrogância taciturna. Ree se arrastou hesitantemente, seus olhos arregalados de terror, desviando o olhar pelo cômodo como se buscasse uma fuga que não existia. Celas caminhou com um passo calmo e deliberado, seu olhar fixo não nas taças, mas em Oralia.

“Um teste final”, ela anunciou, sua voz ecoando ligeiramente no vasto espaço vazio. “Um teste de caráter antes de seus três destinos. Uma taça contém vinho para o audaz, uma contém água para o humilde, e uma contém um cordial doce para o esperto.”

Ela fez uma pausa, deixando suas palavras pairarem no ar, pesadas com um significado não dito.

“Seu futuro nesta fazenda, na verdade, o seu futuro, depende da escolha que você fizer agora. Escolha e beba. Seu destino aguarda no fundo do copo.”

O trovão lá fora sacudiu as janelas, pontuando sua declaração. Era uma armação clássica de um conto popular, um enigma que prometia uma recompensa para o merecedor. Mas aquilo não era um conto popular, e Oralia não era uma rainha benevolente. As taças não eram um teste de virtude. Eram instrumentos de classificação, um método final e elegante de classificar suas ferramentas antes que o verdadeiro trabalho começasse.

Kale, Ree e Celas ficaram diante da mesa, a luz das velas brilhando em seus olhos, o rugido da tempestade lá fora um coro ensurdecedor para sua escolha silenciosa e impossível.

A Escolha e a Traição

Kale, sempre desafiador e impulsionado pelo orgulho, foi o primeiro a agir. Ele zombou, vendo o teste como mais um dos jogos da louca, mas que ele poderia vencer através de uma ação simples e direta. Ele estava com sede da umidade e do medo persistente, e o vinho parecia uma escolha adequada para um guerreiro.

“Eu não sou um escravo humilde, e não tenho gosto por doces”, ele declarou, sua voz rouca.

Ele pegou a taça de vinho e, em um único gesto ousado, esvaziou seu conteúdo. Ele bateu o copo vazio de volta na mesa, um olhar de triunfo e desprezo em seu rosto enquanto encarava Oralia.

Ree, tremendo, foi o próximo. Ele estava muito aterrorizado para ser audaz e muito simples para ser esperto. A humildade era tudo o que lhe restava. Ele estendeu a mão para a taça de água, sua mão tremendo tão violentamente que um pouco dela respingou na mesa. Ele sussurrou uma oração a um deus que ele não tinha mais certeza se estava ouvindo e bebeu o líquido frio em pequenos e assustados goles. Sua escolha foi de medo puro e não adulterado.

Restou Celas. Ele não havia se movido. Ele havia observado os outros, mas seu foco principal tinha sido Oralia, lendo as sutis, quase imperceptíveis dicas em sua postura e respiração. Ele entendeu que as taças eram uma distração. O conteúdo não importava. O verdadeiro teste era entender a natureza da pessoa que apresentava a escolha. Ele olhou para a última taça, o cordial doce, e então olhou para Oralia. Ele deu um leve, quase imperceptível, aceno negativo.

Ele não escolheria. Ele não beberia. Ele não jogaria o jogo dela pelas regras dela. Ele simplesmente ficou parado e esperou, colocando seu destino inteiramente em seu entendimento dela, não em um copo aleatório.

A tempestade rugia lá fora, e no salão de baile iluminado por velas, um profundo silêncio caiu enquanto as escolhas eram feitas.

Um sorriso lento e arrepiante se espalhou pelo rosto de Oralia. Era um sorriso de genuína satisfação intelectual, e era mais aterrorizante do que qualquer expressão de raiva que ela já havia mostrado. Ele transformou suas feições, fazendo-a parecer bela e absolutamente monstruosa.

“Você”, ela disse, sua voz um murmúrio baixo e aprovador enquanto olhava para Celas. “Você é o único. Você passou no teste.”

Ela voltou seu olhar para Kale e Ree, que olhavam confusos.

“O teste, suas coisas tolas, não era escolher corretamente. Era entender que não havia escolha correta a ser feita. Havia apenas a minha vontade.”

Kale grunhiu, uma onda de tontura de repente o invadindo. Ele levou a mão à cabeça, seu olhar de triunfo desaparecendo em uma confusão de mandíbula frouxa. O cômodo começou a inclinar, a luz das velas borrando em listras.

Ree, enquanto isso, sentiu um estranho entorpecimento se espalhando por suas pernas, uma sensação fria e pesada que estava lentamente roubando sua capacidade de se mover. Ele tentou dar um passo para trás, mas seus pés não obedeceram. O pânico o agarrou quando ele percebeu que estava se tornando uma estátua de carne e osso.

Oralia observou suas lutas com um interesse clínico e desapegado.

“O vinho para o audaz foi misturado com um poderoso soporífero feito de leite de papoula. Você vai dormir, guerreiro, um sono profundo e sem sonhos.”

Ela então olhou para Ree, cujas pernas já haviam cedido debaixo dele.

“E a água para o humilde foi infundida com a raiz de cicuta. Não o suficiente para matar, apenas o suficiente para silenciar os membros, para transformar o corpo em um vaso imóvel e quieto.”

Ela os dispensou com um aceno de mão, enquanto dois capatazes enormes emergiam das sombras para lidar com eles.

“Leve-os embora. Preparem-nos.”

Enquanto Kale caía na inconsciência e Ree era arrastado, paralisado, mas terrivelmente consciente, Celas ficou sozinho com Oralia, o cordial não escolhido brilhando entre eles. Ele havia sobrevivido. Mas ao olhar para seus olhos cinzentos de tempestade triunfantes, ele entendeu que sua recompensa não era a liberdade, mas uma forma mais profunda e íntima de condenação.

O Horror e a Escolha de Celas

O horror do plano de Oralia foi revelado em sua depravação metódica. Kale e Ree não estavam sendo descartados. Eles estavam sendo preparados. Eles eram componentes essenciais, ingredientes para o ritual que ela estava prestes a realizar. O vinho drogado e a água paralisante não eram punições, mas medidas práticas para garantir que os súditos fossem subjugados e gerenciáveis para o trabalho adiante.

Enquanto os capatazes arrastavam os dois homens para fora do salão de baile, Celas pôde ver que seus destinos eram diferentes. Kale, o guerreiro inconsciente, foi levado pelo corredor em direção às adegas. Ree, o músico paralisado, foi carregado pela grande escadaria em direção à ala leste, em direção aos próprios aposentos de Oralia.

O cordial, Celas percebeu com um enjoo no estômago, era a única bebida que tinha sido inofensiva. Tinha sido o verdadeiro teste. Se ele o tivesse escolhido, teria provado ser meramente esperto, mas ainda disposto a jogar o jogo dela, e teria sido dispensado ou descartado.

Ao se recusar a participar, ele havia demonstrado um tipo diferente de inteligência: um entendimento do próprio poder. Ele havia mostrado a ela que podia ver além da teatralidade da escolha, para a vontade do escolhedor. Esta era a qualidade que ela exigia, não de uma vítima, mas de um assistente. Ela não estava escolhendo um amante ou um servo favorito. Ela estava selecionando um acólito.

A verdade se instalou nele com um peso esmagador. Ele não havia ganhado um prêmio. Ele havia ganhado um papel no pesadelo que se aproximava. Sua sobrevivência havia sido comprada ao custo dos outros dois homens, e sua recompensa seria ser uma testemunha consciente e disposta de qualquer destino terrível que os esperasse.

O som do corpo inerte de Kale sendo arrastado pelos degraus de pedra foi a última coisa que ele ouviu antes de Oralia se voltar para ele. O sorriso se fora, sua expressão agora era de um propósito sombrio e terrível.

“Venha”, ela disse. “O trabalho começa.”

A Cripta Subterrânea

Oralia conduziu Celas não ao seu quarto de dormir, mas através dele, para uma seção da parede coberta por uma pesada tapeçaria representando uma cena de caça sombria. Atrás dela, havia uma porta escondida. Ela se abriu para uma estreita escada em espiral que descia para a fundação da casa, para um lugar que não aparecia em nenhum dos planos arquitetônicos da mansão. O ar ficava mais frio à medida que desciam, e o cheiro de terra úmida e ervas estranhas se intensificava.

A escada se abriu para uma câmara circular com paredes de pedra. Um laboratório secreto e sala de altar que sua mãe havia construído anos atrás. No centro do cômodo, um grande símbolo circular havia sido pintado no chão: o Ouroboros, a serpente devorando a própria cauda, renderizado em um pigmento escuro e brilhante que Celas reconheceu com horror como uma mistura de corante índigo e sangue seco.

Prateleiras esculpidas nas paredes de pedra continham uma variedade de objetos perturbadores: instrumentos de aparência cirúrgica de prata e latão, potes de barro cheios de líquidos viscosos e crânios de animais dispostos em padrões geométricos precisos.

Foi ali que Oralia finalmente explicou a verdade.

“O poder de minha família, o poder das matriarcas Thorne, não vem dos campos de índigo ou das maquinações políticas de meu pai”, ela disse, sua voz baixa e ressonante na câmara de pedra. “Ele vem disto. Da terra, do sangue, de um pacto feito séculos atrás.”

Ela explicou que toda mulher de sua linhagem, ao completar seu 21º ano, tinha que realizar um ritual de renovação, uma cerimônia para se livrar das fraquezas da carne e reivindicar o poder que era seu direito de nascença. Era uma forma de transferência, uma maneira de garantir uma vida longa, uma vontade indomável e uma medida de controle sobre o mundo ao seu redor. Mas o ritual era exigente. Exigia um sacrifício, uma trindade de energias extraídas de três vasos vivos.

“O ritual”, Oralia continuou, sua voz desprovida de toda emoção, “requer três sacrifícios distintos para ser completo. É uma trindade de propósito.”

Ela gesticulou para o centro vazio do círculo pintado no chão.

“Primeiro, exige o Corpo.”

Seu olhar encontrou o de Celas, e ele soube instantaneamente que ela estava falando sobre Kale.

“Precisa de um vaso de força desafiadora pura, uma vontade que foi temperada pelo sofrimento, mas permanece inquebrável. Seu poder físico, sua própria força vital, irá ancorar o ritual no mundo físico. Seu sangue irá renovar os sigilos.”

Seus olhos piscaram em direção ao teto, na direção dos quartos acima.

“Segundo, exige a Voz—Ree. Precisa de um conduto de tristeza pura, um espírito de sensibilidade artística mergulhado em desespero. Sua música foi a preparação. Seu grito final de terror, oferecido no ápice do ritual, será a chave que destranca o portão entre os mundos.”

Finalmente, ela voltou sua atenção total para Celas, seu olhar fixando-o no lugar.

“E terceiro, exige a Mente: uma inteligência disposta, um observador que entende a natureza do trabalho e pode auxiliar no processo delicado. Alguém que pode misturar as ervas, proferir as palavras e ser testemunha sem quebrar.”

Ela fez uma pausa, o silêncio na câmara se estendendo por um longo e terrível momento.

“A recompensa de Kale é ser o alicerce. A recompensa de Ree é ser a chave. Eles serão consumidos, mas sua energia se tornará parte de algo eterno.”

Ela deu um passo mais perto de Celas.

“Sua recompensa, Celas, é ser a mão que ajuda a girar a chave. Sua recompensa é viver.”

A escolha estava exposta: Cumplicidade ou Morte. Não havia terceira opção.

O Ritmo da Morte

Celas ficou paralisado no centro da câmara ritualística, o peso monstruoso total de sua situação o oprimindo. Em uma mesa de pedra contra a parede mais distante, jaziam os instrumentos que Oralia havia mencionado: bisturis de prata polida, facas de obsidiana, tigelas de latão e uma série de grampos e ganchos de aparência complexa. Aquilo não era magia abstrata. Era uma cirurgia visceral e sangrenta da alma.

Ele era um sobrevivente, mas a sobrevivência naquela casa significava tornar-se um monstro. Ele pensou na desafio de Kale e na inocência de Ree, e uma onda de culpa e auto-aversão o varreu. Mas por baixo disso, mais fria e dura, estava a vontade de viver.

Lentamente, deliberadamente, ele caminhou até a mesa de pedra, pegou uma tigela de barro e um moedor, e olhou para Oralia.

“Diga-me o que fazer”, ele disse, sua voz uma coisa morta e oca. A escolha estava feita.

O ritual começou com a batida lenta e rítmica de um único tambor tocado por um capataz parado logo do lado de fora da porta da câmara. Era um som que imitava um coração esforçado, um baque profundo e ressonante que parecia fazer as próprias pedras vibrarem.

Kale foi trazido, seu corpo inconsciente carregado entre dois homens e deitado em uma grande laje de pedra plana no centro do Ouroboros. Ele ainda estava respirando, seu peito poderoso subindo e descendo em um sono profundo e antinatural. Ele era a imagem de força e vitalidade, uma oferenda perfeita de força vital pura.

Oralia entregou a Celas uma faca de obsidiana, sua borda mais afiada do que qualquer aço.

“Os sigilos devem ser alimentados”, ela ordenou.

As mãos de Celas tremeram, mas seu rosto era uma máscara de entorpecida resolução. Sob sua direção precisa, ele fez uma série de incisões rasas e cuidadosas nos braços e no peito de Kale, traçando os padrões dos símbolos pintados abaixo dele. O sangue brotou, escuro e rico à luz das velas, e começou a pingar no chão, alimentando as linhas desbotadas da serpente, fazendo-as brilhar molhadas e vivas. O cheiro metálico disso encheu a pequena câmara, um cheiro primal e acobreado que era enjoativo e inebriante.

Oralia começou a cantar na antiga língua do povo de sua mãe. Sua voz um zumbido baixo e hipnótico que parecia se entrelaçar na batida do tambor. As palavras eram alienígenas, mas Celas sentiu que quase podia entendê-las. Elas falavam de ciclos de devorar e renascer, da serpente que se consome para viver para sempre.

O ritual havia começado, ancorado no mundo pelo sangramento lento e constante de um guerreiro adormecido.

A Chave do Desespero

No auge do canto de Oralia, enquanto a batida do tambor se acelerava, um sinal foi dado. De uma segunda entrada escondida, outro capataz entrou, carregando Ree. O garoto não estava mais meramente paralisado. Ele estava amarrado a uma cadeira de madeira, seus olhos arregalados e brancos com um terror tão absoluto que havia ido além do som. Ele estava consciente de tudo: o frio, o canto, a visão de Kale sangrando no altar, mas incapaz de mover um único músculo. Seu corpo era uma prisão para sua mente gritando.

O capataz colocou a cadeira diretamente em frente ao altar, forçando Ree a testemunhar o horror. Oralia se aproximou dele, segurando um pequeno sino de prata.

“A voz”, ela sussurrou mais para o cômodo do que para o garoto. “O portão não abrirá sem a chave adequada. Tem que ser um som nascido de terror puro e incontaminado, uma nota final de desespero perfeito.”

Ela então se inclinou perto de Ree e sussurrou algo em seu ouvido. Celas não conseguiu ouvir as palavras, mas viu o efeito. Os olhos do garoto, já arregalados de medo, pareceram se estilhaçar. O que quer que ela tivesse dito, quebrou a última represa de sua sanidade. Um gemido baixo e gutural começou a se formar em sua garganta, o único som que seu corpo paralisado podia produzir.

O sino que ela segurava não era para tocar. Ela o ergueu e, com um movimento rápido e brutal, atingiu-o na têmpora. O golpe não foi forte o suficiente para matar, mas o choque dele, combinado com sua total desamparo e o horror de suas palavras, foi suficiente para finalmente destravar sua voz.

Um único grito penetrante irrompeu de seus pulmões. Um som que não era humano. Era um guincho alto, fino e cristalino de pura agonia e loucura que encheu a câmara, parecendo cortar o próprio tecido do ar.

Era a chave.

E enquanto o som atingia seu pico, as velas no cômodo piscaram e morreram, mergulhando-os na escuridão absoluta.

A Colaboração no Escuro

Na súbita e opressiva escuridão, Celas sentiu uma mudança aterrorizante na atmosfera. O ar ficou impossivelmente frio, e uma pressão se acumulou contra seus tímpanos, como se a câmara tivesse sido mergulhada em águas profundas. A batida do tambor parou. O eco do grito de Ree se desvaneceu, deixando um silêncio que era mais aterrorizante do que o barulho havia sido.

Este era o seu momento, seu papel a desempenhar.

Agindo de acordo com as instruções anteriores de Oralia, suas mãos se moveram com uma pressa desesperada e praticada no escuro. Ele encontrou a tigela de ervas que havia moído—beladona, raiz de mandrágora e algo mais, algo que cheirava a terra de sepultura—e misturou com um líquido viscoso de um dos potes de barro. Seus dedos estavam dormentes de frio, mas ele não tropeçou. Ele era agora um autômato, uma criatura de puro instinto de sobrevivência.

Ele podia ouvir o canto de Oralia mudar, as palavras se tornando mais duras, mais guturais, sílabas que raspavam o ar como pedra em osso. Ele sabia que deveria pegar a pasta que havia criado e ungir sua testa, mãos e pés. Ele tateou por ela, suas mãos encontrando a seda áspera de seu vestido.

Quando seus dedos, escorregadios com o ungüento de cheiro fétido, tocaram sua pele, ela estava tão fria e dura quanto mármore. Ele traçou os sigilos exigidos, sua mente uma lousa em branco de terror. Ele não era mais apenas um escravo, um jardineiro, um sobrevivente. Ele era um colaborador em um ato de profanação profunda e antiga.

Neste momento de escuridão absoluta e frio, proferindo palavras proibidas e ungindo uma rainha-sacerdotisa com uma pasta de veneno e terra, ele sentiu os últimos vestígios de seu antigo eu morrerem. Ele era dela agora, ligado a ela não por correntes de ferro, mas por este ato compartilhado e inefável.

O Renascimento

Assim que Celas terminou de traçar o último sigilo nos pés de Oralia, uma fraca luz verde e doentia começou a emanar do Ouroboros alimentado por sangue no chão. Ela pulsava em sincronia com uma batida de coração que não era o tambor, mas algo profundo dentro da própria terra.

A luz cresceu, banhando a câmara em um brilho fosforescente e misterioso. No centro do círculo, o corpo de Kale começou a convulsionar, uma fina névoa espectral subindo das incisões em sua pele e enrolando-se no ar acima dele.

Ree havia silenciado, sua cabeça tombada, o único grito terrível o tendo esgotado completamente. O verdadeiro clímax estava próximo.

Oralia se levantou e ergueu os braços, sua sombra projetada enorme e monstruosa contra a parede curva de pedra. A luz verde parecia fluir para ela, absorvida por sua pele. Ela soltou uma longa respiração ofegante, e a névoa que havia subido do corpo de Kale girou ao redor dela, envolvendo-a, atraída para ela como por um poderoso vórtice. Por um momento, sua forma maciça ficou completamente obscurecida.

Quando a névoa se dissipou, ela estava mudada. A transformação física foi sutil—talvez uma nova luz em seus olhos, uma tensão em sua pele—mas a mudança em sua presença foi absoluta. O ar ao redor dela crepitava com um poder antigo e palpável. Ela irradiava uma autoridade que não era mais humana. Ela estava terrivelmente serena, um vaso preenchido até a borda com uma energia escura e potente.

Celas, encolhido perto da parede, ousou espiar o único pequeno espelho de prata que pendia perto da entrada. Ele não refletiu a Oralia que ele conhecia. Por um fugaz segundo de parar o coração, o vidro mostrou a imagem de uma mulher alta e esguia envolta em sombra, uma coroa de fogo verde queimando em sua cabeça. Uma rainha. Então a imagem se quebrou e o reflexo voltou ao normal.

O ritual estava completo.

O Segredo do Pântano

O rescaldo do ritual foi uma cena de profunda e arrepiante imobilidade. Kale não estava mais respirando. Sua força vital havia sido completamente drenada, deixando para trás uma casca vazia e sem vida. Ree estava igualmente imóvel, sua cabeça pendurada em um ângulo não natural. Eles não eram mais homens. Eram ferramentas descartadas, seu propósito cumprido.

Oralia olhou para Celas, que estava pressionado contra a parede, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Seus olhos cinzentos de tempestade pareciam brilhar com uma fraca luminescência interna. O poder que emanava dela era uma força física, pressionando-o contra a pedra.

Ela caminhou em direção a ele, seu movimento ainda deliberado, mas agora imbuído de uma graça inegável e aterrorizante. Ela parou bem diante dele e levantou uma mão, tocando gentilmente sua bochecha. Seus dedos estavam tão frios quanto gelo.

“Você é meu agora”, ela disse, sua voz um sussurro suave e melódico que detinha a autoridade arrepiante de uma deusa. “Corpo, mente e alma, você foi recompensado.”

“O pântano leva tudo no final”, ela continuou. “É o grande igualador no low country úmido, puxando ferro, madeira e carne de volta para seu abraço negro e paciente.”

Nas semanas seguintes ao ritual, Celas aprendeu esta lição intimamente. Sob a direção calma e impassível de Oralia, ele a ajudou a apagar a existência de Kale e Ree do mundo. Na calada da noite, eles transportaram os corpos envoltos em lona e pesados com pedras para a parte mais profunda do pântano de Ciprestes. Não houve cerimônia, nem palavras finais, apenas o som silencioso de sucção enquanto a água escura aceitava as oferendas, fechando-se sobre eles sem um único movimento, não deixando rastros. O pântano guardou seu segredo.

Com a evidência desaparecida, Celas estava ligado a ela por um silêncio mais profundo do que qualquer juramento. Ele era agora irrevogavelmente parte de seu segredo monstruoso, um cúmplice e uma testemunha. Ele havia sobrevivido, mas o custo foi o assassinato de sua própria alma. Ele era um fantasma em uma casa de horrores, um testemunho vivo dos dois homens que haviam sido consumidos para que ele pudesse ser recompensado.

Sua recompensa era esta existência assombrada continuada, uma vida vivida à sombra de uma mulher que não era mais totalmente humana. O pântano tinha levado os corpos, mas Oralia tinha levado seu futuro, e ele soube com a fria certeza do condenado que ela nunca o deixaria ir.

A Nova Dinastia

A vida na plantação se estabeleceu em um novo e aterrorizante ritmo. Para os poucos escravos domésticos restantes, Celas não era mais um deles. Ele era algo outro, uma entidade que pertencia unicamente à senhora. Ele foi transferido dos alojamentos dos escravos para um pequeno quarto espartano ao lado da própria suíte de Oralia. Ele não era mais um jardineiro, mas sua constante companhia, sua sombra.

Ele se tornou o guardião de seus segredos. Ele lia para ela os manuscritos arcanos, sua língua dominando lentamente a língua morta de seus ancestrais. Ele cuidava do jardim de venenos, cultivando as plantas mortais com uma nova compreensão íntima de seu propósito. Ele aprendeu a misturar as tinturas e poções que ela exigia para manter seu poder recém-descoberto, suas mãos se tornando firmes e seguras em seu trabalho sombrio.

Ele era seu aprendiz, seu confidente, sua ferramenta. Ele também era seu prisioneiro.

Quando o Governador Alistair Thorne retornou da capital um mês depois, foi para uma casa que ele quase não reconheceu. A estrutura física era a mesma, ainda cedendo sob o peso do calor e do tempo, mas a atmosfera interior havia sido irrevogavelmente alterada. Uma estranha energia vital parecia emanar da ala leste. Um senso palpável de poder que fazia os cabelos de seu braço se arrepiarem.

Ele encontrou sua filha, Oralia, em seu escritório. Ela estava sentada atrás de sua grande mesa, e quando ela olhou para ele, ele sentiu um choque de profunda inquietação. A mudança física era mínima—ele não conseguia identificar exatamente—mas sua presença era imensa. A garota taciturna e retraída que ele havia deixado se fora. Em seu lugar, sentava-se uma mulher de confiança perturbadora e compostura régia.

“Eu confio que seus negócios na capital foram bem-sucedidos, pai“, ela disse, sua voz suave e melódica, detendo uma nova e ressonante autoridade.

Ele resmungou, incomodado com sua transformação. Ele notou a ausência dos escravos que ele lhe havia comprado.

“Onde estão as aquisições?”, ele perguntou, tentando reafirmar seu domínio.

“O guerreiro se mostrou muito rebelde”, Oralia disse calmamente, virando uma página no livro diante dela. “Eu o vendi para um comerciante que se dirigia para o oeste. O músico era desajeitado. Ele teve um infeliz acidente perto do rio. Que pena.”

Ela proferiu as mentiras com uma convicção tão plácida que eram mais críveis do que a verdade. O governador olhou para sua filha, esta mulher grande, plácida e subitamente formidável, e pela primeira vez em sua vida, ele sentiu um fio de medo genuíno. Algo havia mudado nesta casa. Algo havia despertado.

O Legado de Thorne

Meses se misturaram uns aos outros, as estações girando no pântano fora dos muros da mansão. A nova dinâmica entre Oralia e seu pai se calcificou em uma guerra fria e não declarada. O governador, acostumado à autoridade absoluta, descobriu seu poder dentro de sua própria casa, sutil, mas completamente usurpado. Suas ordens para o staff eram silenciosamente contrariadas por Oralia. Seus negócios começaram a sofrer uma série de infortúnios estranhos: um carregamento perdido, uma súbita praga em seus campos, um investidor chave desistindo sem motivo discernível. Ele sentia como se estivesse sendo lenta e metodicamente desmantelado, seu mundo desmoronando ao seu redor peça por peça, enquanto sua filha simplesmente observava, sua expressão tão serena e ilegível quanto uma estátua de mármore.

Ele começou a sofrer de pesadelos, acordando em um suor frio, assombrado por imagens de luz verde e um terrível grito agudo que ele não conseguia localizar.

O declínio do Governador Alistair Thorne foi rápido e misterioso. Os médicos chamaram-lhe de febre perniciosa do pântano, uma doença debilitante para a qual não havia cura. Ele definhou em sua cama, atormentado por alucinações e um terror profundo e arraigado nos ossos, sua vida lentamente escorrendo dele como areia de uma ampulheta.

Oralia sentou-se à beira de sua cama durante seus dias finais, uma filha carinhosa, enxugando sua testa com um pano frio, sua presença uma vigília calma e terrível. Ele morreu um ano depois do dia do ritual na tempestade.

Oralia herdou tudo.

A plantação em falência, a montanha de dívidas, o nome de família manchado. E sob seu comando, a fazenda Thorne começou a mudar. A podridão parecia parar. Os campos replantados com colheitas experimentais que Celas sugeriu começaram a produzir rendimentos milagrosos. As dívidas foram liquidadas uma a uma, com a fortuna parecendo sorrir para cada empreendimento de Oralia.

Os arquivos de Charleston mais tarde notariam que uma nova linha de mulheres Thorne continuou por gerações, cada uma conhecida por seu tamanho formidável, seu sucesso misterioso e a sabedoria antiga e inquietante em seus olhos. A casa no pântano prosperou, mas suas raízes eram alimentadas por uma escuridão que nunca via a luz do dia. Um segredo enterrado fundo na água preta, guardado pelo fantasma silencioso do único homem que foi recompensado.