Atenção, bem-vindo a este percurso por um dos casos mais inquietantes registrados na história do interior paulista. Antes de iniciar, te convido a deixar nos comentários de onde você está nos assistindo e a hora exata em que escuta esta narração. Nos interessa saber até que lugares e em que momentos do dia ou da noite chegam estes relatos documentados.

Nas terras férteis do interior de São Paulo, entre canaviais e cafezais, que se estendiam até o horizonte, havia um lugar chamado Cravinhos, um pequeno município que, nos finais do século XIX, não passava de uma vila emergente, a 40 km de Ribeirão Preto. O cheiro da terra vermelha impregnava tudo, desde as roupas dos trabalhadores até os móveis das casas senhoriais dos fazendeiros.

As locomotivas da companhia Modiana cortavam a região, trazendo progresso e levando a riqueza produzida por mãos calejadas. Foi nesse cenário de contrastes que nasceu no ano de 1875, o homem que viria a ser conhecido em todas as rodas de conversa, em todas as delegacias e em todos os jornais do estado, como Dioguinho, o diminutivo que contradiz a grandeza dos seus crimes.

Diogo da Rocha Figueira, segundo consta em seu registro de batismo, encontrado na paróquia local, era o terceiro filho de uma família de pequenos agricultores. Os registros paroquiais mostram um nome escrito com letra tremida, um entre tantos, sem nada que indicasse o futuro que o aguardava. Durante nossa investigação para esta documentação, tivemos acesso a documentos guardados nos arquivos históricos de Ribeirão Preto, que raramente são consultados.

São jornais amarelados pelo tempo, relatórios policiais incompletos e cartas trocadas entre autoridades, todos convergindo para uma figura que se tornou maior que a vida e mais terrível que qualquer ficção. O primeiro relato oficial sobre Diogo da Rocha Figueira aparece em um boletim de ocorrência datado de 1893.

Um documento simples, uma queixa registrada por um fazendeiro local sobre o desaparecimento de algumas cabeças de gado. A suspeita recaía sobre um grupo de homens que trabalhava sazonalmente nas fazendas da região. Entre eles, um homem quieto, de estatura mediana, olhos sempre atentos e mãos ágeis no manejo do facão de corte, Diogo.

Não havia provas concretas naquele primeiro momento, apenas suspeitas. O delegado Benedicto Oliveira, responsável pelo caso, arquivou a denúncia por falta de evidências. Este seria apenas o primeiro de muitos arquivamentos prematuros relacionados a Dioguinho. Segundo o relatório encontrado décadas depois, em 1962, durante uma reorganização dos arquivos policiais, o delegado anotou à margem do documento.

Indivuo de comportamento reservado não demonstra sinais de violência, mas há algo no seu olhar que causa desconforto. Naquela época, o interior paulista vivia uma transição. A abolição da escravatura, assinada apenas alguns anos antes, havia transformado as relações de trabalho. fazendas recebiam imigrantes italianos e espanhóis, enquanto muitos ex-escravizados vagavam sem rumo certo, buscando oportunidades que raramente surgiam.

A justiça era exercida muitas vezes pelas próprias mãos dos fazendeiros que contratavam capangas para manter a ordem em suas terras. Foi nesse ambiente que Diogo começou a forjar sua reputação. José Vasconcelos, um dos maiores fazendeiros da região de Cravinhos, tinha um problema com invasores em suas terras.

Pequenos furtos, principalmente de animais, estavam se tornando frequentes. Segundo o depoimento de Anselmo Martins, capataz da fazenda Bela Vista, que sobreviveu para contar esta história, foi ele quem sugeriu a contratação de Diogo para resolver o problema. O patrão perguntou se eu conhecia alguém de confiança que pudesse dar um jeito nos ladrões sem chamar muita atenção.

Lembrei do Diogo que já tinha trabalhado para mim na colheita do café. Era um sujeito calado que fazia o serviço sem reclamar. Nunca imaginei o que viria depois, relatou Anselmo em um depoimento registrado em 1932, quase 40 anos depois dos acontecimentos. A primeira tarefa oficial de Diogo como segurança da fazenda foi investigar o sumiço de três cavalos de raça.

Em menos de uma semana, os animais foram recuperados. O fazendeiro não fez perguntas sobre os métodos utilizados. O sucesso na missão levou a outras tarefas similares. Aos poucos, o nome de Diogo começou a circular entre os proprietários de terras. um homem eficiente, discreto, que resolvia problemas sem deixar rastros.

Foi nessa mesma época que começaram a surgir os primeiros corpos nas estradas vicinais que cortavam a região. Trabalhadores itinerantes, pequenos comerciantes que viajavam entre as cidades, pessoas sem grande importância social. Os corpos eram encontrados sempre com marcas similares, cortes precisos, quase cirúrgicos, feitos com uma lâmina afiada. As autoridades locais não se empenhavam muito nas investigações.

Mortes violentas não eram incomuns naqueles tempos de fronteira em expansão. Segundo o relato do padre Giuseppe Antonelli da paróquia de São Sebastião de Cravinhos, registrado em seu diário pessoal, encontrado apenas em 1967 durante a renovação da igreja, algo estranho está acontecendo na região.

Os fiéis vêm à confissão com medo nos olhos. Falam de um homem que anda pelas estradas à noite. Dizem que ele tem um pacto com o demônio, pois ninguém jamais o viu chegar. Mas muitos testemunharam sua partida após deixar a morte como cartão de visita. O padre, claro, não acreditava em pactos demoníacos, mas percebia que o terror era real e se espalhava entre a população. As missas dominicais estavam cada vez mais cheias.

O medo aproximava as pessoas de Deus enquanto as afastava das estradas ao anoitecer. No ano de 1895, ocorreu o primeiro caso que ligou oficialmente o nome de Diogo a um assassinato. Antônio Ferrari, um comerciante italiano que vendia tecidos importados para as famílias abastadas da região, foi encontrado morto próximo à estação de trem de cravinhos.

Seu corpo apresentava 17 perfurações, todas feitas com precisão milimétrica, evitando os órgãos vitais até o golpe final na jugular. Ao seu lado, uma caixa vazia que, segundo testemunhas, continha o pagamento recebido pela venda de um lote de sedas francesas. O delegado Euclides Rezende, recém-chegado à cidade, decidiu investigar o caso com mais afinco que seu antecessor.

Durante o inquérito, uma testemunha relatou ter visto Diogo conversando com a vítima na plataforma da estação horas antes do crime. Quando questionado, Diogo admitiu o encontro, mas negou qualquer envolvimento na morte. Não havia provas suficientes para uma acusação formal. Mas o delegado anotou o nome de Diogo em seu caderno pessoal de suspeitos.

Foi nesse período que a alcunha Dioguinho começou a aparecer nos relatórios policiais e nas conversas em voz baixa nos bares da região. O diminutivo, segundo consta, surgiu como uma forma irônica de se referir a um homem que, apesar da aparência comum, causava um terror desproporcional.

Como registrou o jornal A Província de Ribeirão Preto em uma edição de julho de 1896, o tal Dioguinho, como é conhecido nos círculos criminosos, possui a singular habilidade de parecer inofensivo à primeira vista, o que torna sua aproximação ainda mais perigosa para as vítimas desavisadas. A vida de Dioguinho poderia ter seguido o caminho de tantos outros criminosos da época.

Alguns assassinatos, uma prisão eventual e talvez um fim violento em alguma emboscada ou enforcamento judicial. No entanto, o que diferenciou sua trajetória foi a meticulosidade e a aparente falta de emoção com que executava suas vítimas. Em meados de 1896, a região de Ribeirão Preto e Cravinhos estava em plena expansão econômica. O café enriquecia os fazendeiros e a companhia mogiana de estradas de ferro facilitava o escoamento da produção.

O dinheiro circulava e com ele crescia a cobiça. Foi nesse ambiente que Dioguinho encontrou sua verdadeira vocação. Ele se tornara não apenas um assassino, mas um assassino de aluguel. Conforme revelado em documentos confidenciais da Polícia Estadual encontrados apenas em 1961 durante uma auditoria interna, Dioguinho havia criado uma rede de informantes que o mantinha ciente de potenciais serviços.

funcionários de bancos, empregados domésticos de famílias ricas, trabalhadores de estradas de ferro, todos poderiam, por um preço, fornecer informações valiosas sobre quem tinha dinheiro e quando este estaria em trânsito. Em menos de um ano, o número de mortes misteriosas no interior paulista dobrou. Segundo os registros policiais da época, quase 30 pessoas foram encontradas mortas com o mesmo modus operande.

Cortes precisos, poucos sinais de luta e ausência de pertences de valor. As autoridades começaram a conectar os pontos e o nome de Dioguinho aparecia com frequência cada vez maior nos relatórios. Foi nessa época que ocorreu o caso da Fazenda das Palmeiras, um evento que chocou até mesmo a população já acostumada com notícias de violência. Joaquim Pimentel, um fazendeiro conhecido por sua crueldade no tratamento dos trabalhadores, foi encontrado morto junto com toda sua família, esposa, dois filhos adultos e três empregados que dormiam na casa principal. Todos apresentavam o mesmo tipo de ferimento, um único corte

preciso na garganta, feito aparentemente enquanto dormiam. A brutalidade do crime provocou uma reação das autoridades estaduais. Uma força tarefa foi enviada de São Paulo para investigar. Durante as apurações, descobriu-se que Pimentel havia tido um desentendimento com um vizinho, Alberto Santana, sobre os limites de suas propriedades.

Santana foi interrogado e, sob pressão, admitiu ter contratado os serviços de um homem conhecido como Dioguinho para assustar Pimentel. Segundo ele, nunca imaginou que o resultado seria um massacre. A confissão de Santana gerou o primeiro mandado de prisão oficial contra Diogo da Rocha Figueira. A notícia se espalhou rapidamente pelos jornais da época.

O Correio paulistano publicou uma matéria de capa com o título O monstro de Cravinhos. Autoridades caçam o assassino mais temido da província. A caçada Dioguinho mobilizou as forças policiais de várias cidades. No entanto, ele parecia ter o dom da invisibilidade. Informantes relatavam sua presença em lugares distintos, muitas vezes no mesmo dia, o que era fisicamente impossível.

O delegado Euclides Rezende, em um relatório enviado ao chefe de polícia da província, escreveu: “Este homem possui uma rede de proteção que desafia a nossa compreensão. Fazendeiros que publicamente pedem sua captura podem estar secretamente usufruindo de seus serviços ou temendo se tornar suas próximas vítimas”. Um fato curioso documentado nos arquivos do jornal O Estado de S.

Paulo, em 1960 revela que durante esse período de intensa perseguição, Dioguinho chegou a enviar uma carta ao delegado Rezende. O conteúdo preservado nos arquivos policiais é de uma frieza assustadora. Senhor delegado, ouço que o senhor dedica suas noites a me procurar. Poupe seu tempo. Quando eu desejar, conversaremos pessoalmente. Até lá, sugiro que cuide de sua família com o mesmo zelo que demonstra em me caçar.

A ameaça velada não passou despercebida. Rezende solicitou proteção para sua família e intensificou a busca, agora movido também pelo medo pessoal. Durante quase dois anos, de 1897 a 1899, a caçada continuou sem sucesso. Nesse período, atribuíram a Dioguinho pelo menos mais 15 assassinatos, embora os números não oficiais surgiram muito mais.

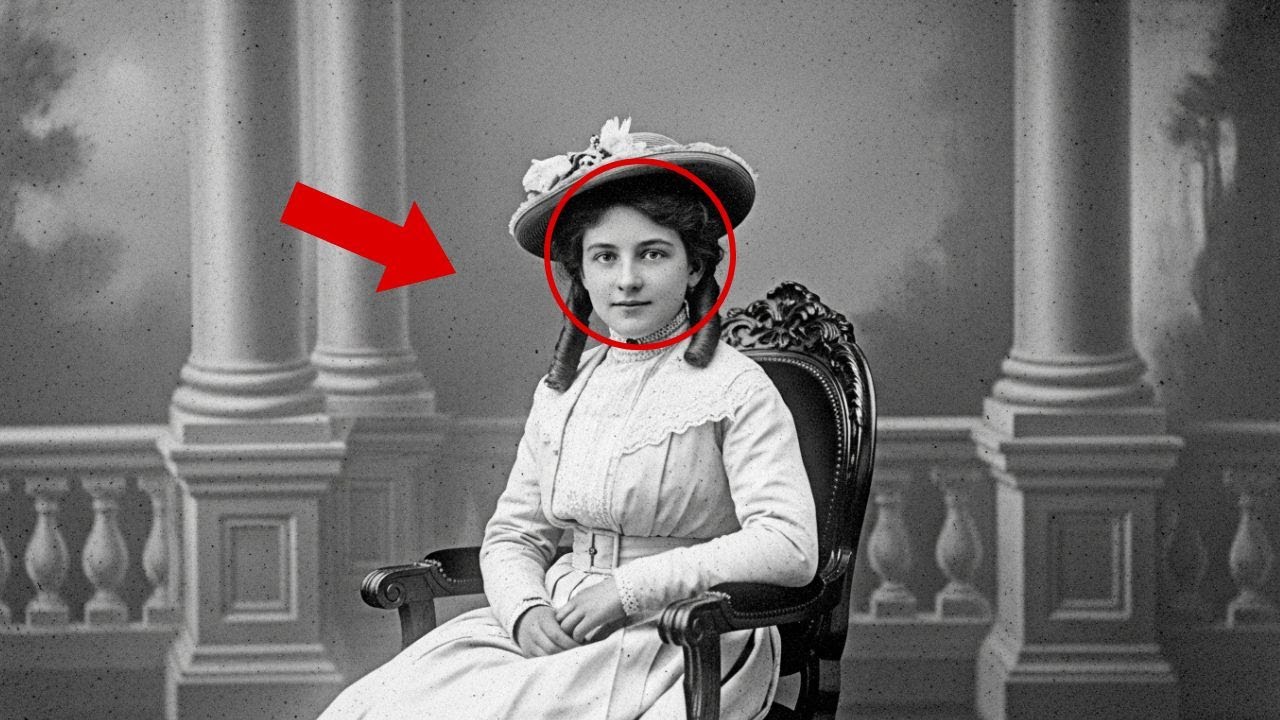

O que tornava Dioguinho particularmente assustador, segundo relatos da época, não era apenas sua eficiência como assassino, mas sua capacidade de se misturar a população comum. Diferente de outros bandidos famosos do período, que adotavam visual distinto e andavam em bandos, Dioguinho trabalhava sozinho e mantinha uma aparência discreta, conforme descrito por uma testemunha em um relatório policial.

Ele poderia estar sentado ao seu lado no trem e você jamais saberia. Nada em sua fisionomia indica a monstruosidade que carrega dentro de si. Em janeiro de 1900 ocorreu o evento que finalmente mudaria o curso da história de Dioguinho. Durante uma festa na cidade de São Simão, próxima a Cravinhos, um fazendeiro embriagado começou a se gabar de conhecer pessoalmente o famoso assassino.

Segundo testemunhas, um homem quieto que bebia no canto do bar se aproximou e, sem elevar a voz disse: “O senhor me conhece tão bem assim? O fazendeiro, ainda em tom jocoso, respondeu que sim. Segundos depois, caía no chão com a garganta cortada por um movimento tão rápido que ninguém conseguiu ver a lâmina.

O assassino, identificado posteriormente como sendo o próprio Dioguinho, caminhou calmamente para fora do estabelecimento, enquanto os presentes, paralisados pelo choque e pelo medo, não esboçaram reação. Este foi seu primeiro erro, matar em público, movido não pela razão calculista de sempre, mas por um impulso de orgulho ferido. A notícia se espalhou rapidamente.

Testemunhas oculares finalmente podiam descrever o homem por trás da lenda. As descrições, no entanto, variavam significativamente, o que sugeria que o medo havia distorcido as percepções ou que Dioguinho possuía realmente a habilidade de alterar sua aparência conforme necessário. A pressão sobre as autoridades aumentou.

O governador da província determinou que a captura de Dioguinho se tornasse prioridade absoluta. Uma recompensa substancial foi oferecida por informações que levassem à sua prisão. O valor, equivalente a quase um ano de salário de um trabalhador comum, atraiu caçadores de recompensas de todo o estado.

Foi nesse período que surgiu a figura de Antônio Augusto Rodrigues, um ex-militar conhecido como Capitão Augusto, que se voluntariou para liderar uma força especial dedicada exclusivamente à captura de Dioguinho. Segundo documentos encontrados nos arquivos militares, em 1963, Rodrigues tinha motivos pessoais para caçar o assassino.

Seu irmão mais novo estava entre as vítimas atribuídas a Dioguinho. O capitão Augusto implementou uma estratégia diferente. Em vez de tentar capturar Dioguinho diretamente, começou a desmantelar sua rede de informantes e protetores. Fazendeiros suspeitos de contratar seus serviços foram investigados. Funcionários de bancos e estações de trem foram interrogados.

Aos poucos o cerco se fechava. Em meados de 1900, uma informação crucial chegou às mãos do capitão Augusto. Segundo um informante anônimo, Dioguinho havia estabelecido uma pequena propriedade na região de Barretos, ao norte do estado, onde vivia sob identidade falsa.

Usando o nome de Antônio Silveira, ele se passava por um tranquilo criador de gado, vivendo com uma mulher conhecida localmente como Maria das Dores, que poucos sabiam ser sua companheira há anos. A operação para capturá-lo foi meticulosamente planejada. Na madrugada de 23 de agosto de 1900, um destacamento de 12 homens cercou a propriedade. Segundo o relatório oficial, preservado nos arquivos da Secretaria de Segurança Pública e encontrado em 1961, durante uma pesquisa histórica, Dioguinho percebeu a aproximação antes mesmo que os policiais pudessem se posicionar completamente. O que se seguiu foi descrito pelo sargento

Belmiro Golveia, um dos sobreviventes, como uma demonstração de habilidade letal que jamais esquecerei. Dioguinho, usando apenas um facão e um revólver de seis tiros, enfrentou o grupo inteiro. Quatro policiais foram mortos antes que pudessem sequer sacar suas armas. Outros três ficaram gravemente feridos.

Os demais recuaram para buscar reforços, enquanto Dioguinho aproveitava a confusão para fugir com sua companheira. Este confronto marcou o início do fim para Dioguinho. A partir daquele momento, não podia mais se esconder sob o manto da normalidade.

Sua verdadeira identidade havia sido exposta e seu rosto circulava em cartazes por todas as cidades do interior paulista. começava uma fuga desesperada que duraria quase um ano. Durante esse período, os crimes atribuídos a Dioguinho mudaram de natureza. Se antes eram calculados, precisos e motivados por dinheiro ou contratos, agora pareciam atos de sobrevivência e vingança.

Qualquer um que ele suspeitasse de colaborar com as autoridades se tornava um alvo potencial. Em março de 1901, uma nova pista surgiu. Maria das Dores havia sido vista em uma pequena vila próxima ao Rio Grande, na fronteira entre São Paulo e Minas Gerais. Ela tentava comprar suprimentos e parecia nervosa. Um comerciante local, reconhecendo-a pelas descrições dos cartazes de procurados, alertou as autoridades. O capitão Augusto organizou rapidamente uma nova operação.

Desta vez, o contingente era muito maior. 30 homens bem armados, divididos em pequenos grupos para cercar a área. A estratégia era clara. Usar Maria das Dores para chegar até Dioguinho. Segundo os relatórios da operação, que permaneceram confidenciais até 1956, Maria das Dores foi seguida discretamente até uma cabana isolada às margens do rio.

Os policiais esperaram o anoitecer para agir, cercando o local com extrema cautela. O que aconteceu a seguir é objeto de controvérsia. A versão oficial registrada no relatório do Capitão Augusto afirma que Dioguinho, ao perceber o cerco, abriu fogo contra os policiais. No tiroteio que se seguiu, tanto ele quanto Maria das Dores foram mortos. Seus corpos, segundo o documento, foram transportados para Ribeirão Preto, onde foram exibidos publicamente como prova de que a ameaça havia terminado.

No entanto, há uma versão alternativa que ganhou força décadas depois. Em 1968, durante uma entrevista concedida a um historiador local, um ex-policial que participou da operação, mantendo sua identidade em sigilo devido ao medo que ainda sentia, contou uma história diferente. Segundo este relato, quando os policiais invadiram a cabana, encontraram apenas Maria das Dores, já ferida por um tiro que havia sido disparado durante a confusão inicial.

Ela, antes de morrer, teria revelado que Dioguinho havia partido dois dias antes após ter tido um pressentimento. Ele sempre sabe quando estão chegando. Teriam sido suas últimas palavras. O corpo de um homem foi de fato encontrado próximo à cabana e foi prontamente identificado como sendo Dioguinho. Entretanto, o ex-policial afirmou que a identificação foi forjada.

O morto seria, na verdade, um pescador local que teve a infelicidade de estar no lugar errado na hora errada. O capitão Augusto, pressionado por resultados após quase do anos de caçada infrutífera, teria ordenado a falsificação dos relatórios. Esta versão nunca foi oficialmente reconhecida, mas explicaria os relatos esporádicos que surgiram nas décadas seguintes sobre avistamentos de Dioguinho em diferentes partes do Brasil e até mesmo em países vizinhos como Argentina e Paraguai.

O historiador Ricardo Almeida, em sua obra Bandidos famosos do interior paulista, publicada em 1952, relata ter entrevistado um idoso em uma pequena cidade paraguaia que afirmava ter conhecido pessoalmente um brasileiro chamado Diogo, que vivia discretamente e nunca falava sobre seu passado, mas que possuía habilidades impressionantes com facas e armas de fogo.

Outros relatos similares emergiram ao longo dos anos, alimentando a lenda de que Dioguinho jamais foi realmente capturado ou morto. Talvez, como sugeriu o jornalista Paulo Duarte em um artigo publicado no Jornal da Tarde em 1965, a sociedade precisava acreditar na morte de Dioguinho mais do que precisava confirmar se ela realmente ocorreu.

O mito do homem invencível precisava terminar para que o povo pudesse dormir em paz. Oficialmente, Diogo da Rocha Figueira, o Dioguinho, morreu em 16 de abril de 1901, aos 26 anos de idade. Os registros policiais atribuem a ele mais de 50 assassinatos confirmados, embora estimativas não oficiais sugiram que o número real possa ultrapassar uma centena.

O que torna o caso de Dioguinho particularmente perturbador não é apenas o número de vítimas, mas a natureza calculista e metódica de seus crimes. Diferente de outros bandidos famosos da mesma época, como Antônio Silvino ou Lampião, que operavam em bandos e tinham motivações sociais ou políticas subjacentes às suas ações violentas, Dioguinho agia sozinho e parecia movido unicamente pelo prazer de matar e pelo benefício financeiro que obtinha com isso.

Em 1967, durante escavações para a construção de uma nova delegacia em Cravinhos, trabalhadores encontraram um pequeno baú enterrado a aproximadamente 2 m de profundidade. Dentro dele havia um caderno de capa de couro com páginas amareladas pelo tempo. As autoridades locais, intrigadas com a descoberta, encaminharam o material para a análise na capital. O conteúdo do caderno revelou-se estarrecedor.

Tratava-se de um diário, aparentemente escrito pelo próprio Dioguinho, contendo anotações meticulosas sobre cada uma de suas vítimas, nomes, datas, locais e, o mais perturbador, descrições detalhadas da forma como cada uma havia reagido nos momentos finais.

A autenticidade do documento foi questionada por alguns especialistas, mas análises caligráficas, comparando a escrita com documentos conhecidos assinados por Diogo da Rocha Figueira, sugerem fortemente que se trata de material genuíno. Uma entrada em particular, datada de 5 de janeiro de 1899, ilustra a frieza e a disfunção psicológica do autor. Hoje o fazendeiro P quase me fez sentir algo diferente.

Seus olhos, quando percebeu que não sairia vivo daquele quarto, não mostraram medo como os outros, mostraram aceitação. Por um momento, senti inveja. Ele pareceu encontrar paz antes mesmo que minha lâmina tocasse sua pele. Eu continuo buscando essa sensação a cada novo trabalho, mas ela sempre me escapa.

O caderno foi arquivado como evidência histórica e mantido sob guarda restrita no Departamento de Investigações de São Paulo até 1968, quando um incêndio destruiu parte do arquivo. Acredita-se que o documento original tenha sido perdido, restando apenas fotografias e transcrições parciais. A história de Dioguinho continua a fascinar e aterrorizar gerações de brasileiros.

Seu nome tornou-se sinônimo de crueldade calculada, um lembrete de que o verdadeiro mal muitas vezes se esconde por trás de aparências comuns e sorrisos cordiais. Nas décadas que se seguiram à sua suposta morte, o interior paulista passou por profundas transformações. As ferrovias expandiram-se, as cidades cresceram, as fazendas de café deram lugar a outras culturas.

No entanto, algo da presença sombria de Dioguinho permaneceu no imaginário local. Em 1953, durante a inauguração do novo fórum de Ribeirão Preto, o desembargador Paulo Junqueira fez uma observação que resume o impacto duradouro desse personagem. A justiça que hoje celebramos com este novo templo foi por muito tempo desafiada por um único homem que encarnou nossos maiores temores.

Que a memória de Dioguinho sirva não como lenda a ser admirada, mas como advertência sobre a fragilidade da ordem social quando permitimos que o mal opere nas sombras. Em cidades como Cravinhos, São Simão e Barretos, ainda existem pessoas que juram que seus avós ou bisavós encontraram Dioguinho pessoalmente.

As histórias variam, mas todas convergem para a mesma descrição. Um homem de aparência comum, gestos precisos e um olhar que, uma vez visto, jamais seria esquecido. Os crimes de Dioguinho representam mais do que apenas uma série de assassinatos brutais. Eles revelam as contradições de uma sociedade em transformação, onde a lei formal ainda competia com códigos particulares de conduta e justiça, um período em que fazendeiros poderosos podiam impunmente contratar assassinos para resolver disputas de terras ou eliminar desafetos.

O escritor Jorge Andrade, em suas anotações para a peça vereda da salvação, nunca concluída, observou: “O fenômeno Dioguinho não pode ser entendido isoladamente. Ele é produto de um Brasil rural onde a violência era moeda corrente e a vida humana tinha valor variável, conforme a posição social.

O assustador não é apenas que ele tenha existido, mas que tenha encontrado um ambiente tão fértil para suas atividades. O último registro oficial sobre Dioguinho aparece em um relatório policial de encerramento de caso, datado de 2 de maio de 1901. O documento assinado pelo delegado Euclides Rezende, que dedicou anos de sua vida à captura do criminoso, contém uma observação curiosa em sua conclusão.

Com a confirmação da morte do infame Diogo da Rocha Figueira, damos por encerrado este caso que aterrorizou nossa província. No entanto, não posso deixar de registrar uma inquietação pessoal. O corpo que identificamos tinha de fato as características físicas descritas por testemunhas, mas seus olhos não correspondiam ao que tantos haviam relatado.

Faltava-lhes aquela qualidade peculiar que todos descreviam com tanto pavor. Talvez a morte tenha finalmente apagado o que a vida havia distorcido. Esta observação alimentou ainda mais as teorias de que o verdadeiro Dioguinho nunca foi capturado, que ele continuou sua existência sombria longe dos olhares das autoridades, possivelmente levando uma vida comum sob nova identidade, guardando dentro de si o segredo de seus crimes.

Em 1969, uma repórter do jornal Folha de São Paulo, pesquisando para uma série de artigos sobre crimes históricos, viajou ao interior paulista em busca de histórias sobre Dioguinho. E uma pequena cidade próxima à fronteira com Minas Gerais. Ela entrevistou uma senhora de 92 anos que afirmava ter trabalhado como empregada na casa de uma família abastada durante a juventude.

A idosa contou que certa vez a casa recebeu a visita de um homem de meia idade que foi tratado com extremo respeito pelo patrão. Durante o jantar, quando alguém mencionou os famosos crimes de Dioguinho, o visitante sorriu discretamente e comentou: “Dizem que ele tinha um método único de matar, um movimento tão preciso que a vítima mal sentia quando a lâmina entrava”. O comentário causou um silêncio constrangedor à mesa.

Após a partida do visitante, a empregada ouviu o patrão dizer à esposa: “Nunca mais mencione aquele nome em sua presença”. Histórias como essa, impossíveis de verificar, continuaram a surgir ao longo das décadas, mantendo viva a lenda do homem que personificou o terror no interior paulista.

Em 1971, durante a demolição de uma antiga casa em Cravinhos, trabalhadores encontraram um compartimento secreto no porão. Dentro dele havia um baú contendo roupas masculinas do final do século XIX, uma coleção de facas de diferentes tamanhos e formas, todas extremamente bem conservadas, e um maço de cartas amareladas pelo tempo. Cartas enviadas por diferentes fazendeiros da região conham pedidos explícitos de serviços e ofertas de pagamento.

Algumas incluíam descrições detalhadas de potenciais vítimas, seus hábitos e rotinas. Nenhuma delas mencionava diretamente o nome de Dioguinho, referindo-se apenas a nosso amigo comum ou o especialista. A descoberta corroborou o que muitos historiadores já suspeitavam. Dioguinho não era um simples assassino agindo por conta própria, mas parte de um sistema informal de justiça privada, patrocinado pelos poderosos da época.

um sistema que o usava como ferramenta e quando conveniente o transformou em bod expiatório para acobertar uma rede mais ampla de criminalidade. O professor Cláudio Monteiro da Universidade de São Paulo, que estudou extensivamente o caso, observou em um artigo publicado em 1973: “O fenômeno Dioguinho não pode ser reduzido à figura de um único homem, por mais brutal que tenha sido.

Ele representa a institucionalização da violência como método de controle social em um período de transição da sociedade brasileira. Os verdadeiros monstros talvez fossem aqueles que, de suas confortáveis cadeiras assinavam as ordens de execução disfarçadas de pedidos de ajuda. Em 1966, o delegado aposentado Roberto Alves, que havia participado da força tarefa, que supostamente matou Dioguinho em 1901, concedeu uma entrevista reveladora a um programa de rádio local. Já idoso e sentindo a proximidade da morte, Alves pareceu querer limpar sua

consciência. O homem que matamos naquele dia não era Dioguinho, era um coitado que estava no lugar errado. Nós sabíamos, o capitão Augusto sabia, mas a pressão era grande demais. Precisávamos de um corpo para mostrar ao governador, para acalmar a população. Quanto ao verdadeiro Dioguinho, anos depois, quando eu já não era mais da polícia, viu-o em uma estação de trem em Minas. Nossos olhares se cruzaram por um instante.

Ele me reconheceu, tenho certeza, assim como eu o reconheci. Mas ele apenas sorriu levemente e continuou seu caminho. Naquele momento entendi que alguns homens estão além da justiça comum. A entrevista causou sensação na época, mas foi rapidamente desacreditada como o devaneio de um velho confuso.

As autoridades reafirmaram a versão oficial. Dioguinho havia sido morto em 1901 e ponto final. No entanto, os avistamentos continuaram sendo relatados esporadicamente até meados da década de 1940, quando teriam cessado completamente. Se verdadeiros, os últimos relatos colocariam Dioguinho com mais de 70 anos de idade, ainda reconhecível pelos olhos que tantos descreveram como vazios de emoção, mas cheios de propósito.

Um dos relatos mais intrigantes veio de um médico de Belo Horizonte, que em 1943 atendeu um idoso com uma ferida antiga no ombro esquerdo, exatamente onde Dioguinho teria sido atingido durante o confronto com a polícia em 1900. O homem, que se identificou como Sebastião Oliveira, explicou a cicatriz como resultado de um acidente de trabalho em sua juventude.

No entanto, o médico notou que o paciente demonstrava conhecimento incomum sobre técnicas de sutura e tratamento de ferimentos, comentando inclusive sobre métodos que apenas profissionais da área costumavam conhecer. Era como se ele tivesse ampla experiência em lidar com cortes e ferimentos”, relatou o médico em um artigo para uma revista médica em 1954. Quando mencionei isso, ele sorriu de maneira enigmática e disse que na vida aprendemos o que precisamos para sobreviver.

Algo naquele sorriso me causou um desconforto inexplicável, como se estivesse diante de alguém habituado a causar dor em vez de aliviá-la. Algumas semanas após a consulta, o médico leu uma reportagem sobre crimes históricos do Brasil que mencionava Dioguinho. A descrição física e, principalmente, aquele olhar característico fizeram-no suspeitar que seu paciente e o infame assassino pudessem ser a mesma pessoa.

Quando tentou localizar Sebastião Oliveira novamente, descobriu que o endereço fornecido não existia. Outro relato notável veio de um condutor de trem que em 1938 transportou um passageiro idoso de Ribeirão Preto a Uberaba. Durante a viagem, o velho contou histórias sobre o interior paulista no final do século XIX, com uma riqueza de detalhes que impressionou o condutor.

Quando a conversa chegou ao tema de Dioguinho, o idoso ficou subitamente silencioso. “Esse tal de Dioguinho não era tão ruim quanto dizem”, teria comentado depois de um longo silêncio. Ele só fazia o que lhe mandavam fazer. Os verdadeiros assassinos eram aqueles que apontavam o dedo e depois lavavam as mãos como Pilatos.

O condutor, intrigado com a defesa veemente, perguntou como o velho poderia ter tanta certeza. “Digamos que eu o conhecia bem”, foi a resposta enigmática. Ao desembarcar em Uberaba, o idoso deixou cair um pequeno objeto que o condutor recolheu para devolver. Era um canivete antigo com as iniciais DRF gravadas no cabo.

Quando o condutor correu para alcançar o passageiro, este já havia desaparecido na multidão da estação. O canivete foi entregue às autoridades locais e, eventualmente acabou no Museu Histórico de Ribeirão Preto, onde permanece até hoje, catalogado como possível pertence de Diogo da Rocha Figueira, o Dioguinho. À medida que as décadas passavam, a figura histórica e a lenda começaram a se fundir no imaginário popular.

Dioguinho transformou-se em um personagem quase mítico, frequentemente invocado, para assustar crianças desobedientes. Comporte-se ou o Dioguinho vai te pegar. Em 1958, o escritor Afonso Schmith publicou o romance Dioguinho, uma obra de ficção baseada na vida do assassino.

O livro, embora tomasse liberdades criativas com os fatos, ajudou a perpetuar a história e a ampliar o alcance da lenda para além do interior paulista. Na década de 1960, diversas peças de teatro e programas de rádio exploraram o tema, cada versão acrescentando novas camadas à mitologia que se formava ao redor da figura histórica.

Em algumas dessas adaptações, Dioguinho era retratado como um monstro unidimensional, em outras como uma vítima das circunstâncias sociais que o moldaram. Uma das teorias mais interessantes sobre o destino de Dioguinho surgiu apenas em 1969, quando o historiador Amador Nogueira publicou o estudo Bandidos famosos do Brasil, império e primeira república.

Segundo Nogueira, existem evidências circunstanciais de que Dioguinho, após sua suposta morte, teria atravessado a fronteira para o Paraguai, onde vivia uma comunidade significativa de brasileiros refugiados desde a Guerra do Paraguai. Registros paroquiais de uma pequena vila paraguaia próxima à fronteira com o Brasil mostram que em 1902 um brasileiro chamado Diego Figueiredo estabeleceu-se na região como comerciante.

Coincidência ou não, este homem ganhou reputação local como exímio caçador e conhecedor de ervas medicinais, especialmente aquelas utilizadas para tratar ferimentos. Se considerarmos a possibilidade de Dioguinho ter simulado sua própria morte, ou mais provável de as autoridades terem falsificado o registro de sua morte para encerrar o caso, não seria implausível que ele tenha reconstruído sua vida em um local onde sua infâmia não o alcançasse”, escreveu Nogueira.

Este Diego Figueiredo viveu até aproximadamente 1942, quando teria morrido de causas naturais aos 67 anos. Seu túmulo, segundo registros do cemitério local, foi mantido por alguns anos por uma mulher que se identificava apenas como sua sobrinha, mas que alguns moradores suspeitavam ser, na verdade, sua companheira. Em 1962, uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro tentou localizar este túmulo para possível esumação e comparação com registros conhecidos de Dioguinho, mas descobriu que o cemitério havia sido parcialmente destruído por uma enchente

na década de 1950, e muitos registros e túmulos haviam se perdido. A verdade sobre o destino final de Dioguinho, provavelmente nunca será conhecida com certeza. O que sobrevive é o impacto que sua breve, porém sangrenta carreira, teve na sociedade brasileira da época e na memória coletiva das gerações seguintes.

Em 1974, o delegado Hélio Bianchini, designado para reorganizar os arquivos históricos da polícia paulista, fez uma observação pertinente. Caso Dioguinho representa o primeiro grande desafio da polícia brasileira no sentido moderno do termo. Antes dele, os crimes eram geralmente passionais ou de oportunidade.

Dioguinho trouxe a dimensão do assassinato como profissão, metódico e calculista. A resposta policial teve que evoluir para enfrentar esta nova realidade. O legado de Dioguinho pode ser visto na transformação das forças policiais do interior paulista, que após sua época tornaram-se mais organizadas e profissionais.

Paradoxalmente, o monstro contribuiu para a criação de sistemas mais eficazes para combater homens como ele. Alguns criminologistas modernos, analisando os relatos históricos sobre Dioguinho, sugerem que ele apresentava características compatíveis com o que hoje chamaríamos de psicopatia. Sua aparente incapacidade de empatia, a frieza com que executava os assassinatos, o prazer que parecia derivar do medo que causava, todos são traços associados ao transtorno de personalidade antisocial.

O professor José Roberto Miranda da Faculdade de Medicina da USP, em um artigo publicado em 1967, observou: “Se Dioguinho vivesse hoje, provavelmente seria diagnosticado como um psicopata clássico.” No entanto, é importante lembrar que ele não operava em um vácuo social. A sociedade da época não apenas tolerava, mas ativamente incentivava e recompensava seu comportamento violento.

A monstruosidade de Dioguinho é, em parte reflexo da monstruosidade de seu tempo. Esta perspectiva nos convida a olhar para além do indivíduo e examinar o contexto social que permitiu que um assassino em série operasse quase abertamente por anos. protegido por aqueles que deveriam estar mais interessados em prender criminosos, os poderosos e as autoridades.

Em 1976, durante as celebrações do centenário da cidade de Cravinhos, houve uma tentativa de incluir uma exposição sobre Dioguinho no programa oficial, argumentando-se que gostando ou não, ele era parte da história local. A proposta gerou acalorado debate entre os moradores. Alguns argumentavam que celebrar um assassino, mesmo como figura histórica, seria moralmente questionável.

Outros defendiam que compreender o passado, inclusive seus aspectos mais sombrios, era essencial para evitar repetir erros. No final, optou-se por uma pequena exposição que contextualizava Dioguinho dentro do panorama mais amplo da violência rural no Brasil pós abolição, enfatizando não tanto seus crimes, mas como eles refletiam as tensões sociais da época.

Um dos painéis da exposição trazia uma reflexão que captura bem a complexidade do legado de Dioguinho. Ele não nasceu um monstro. foi moldado pelas circunstâncias de seu tempo e lugar. A verdadeira lição de sua história não é que existem homens capazes de matar sem remorço, mas que sociedades inteiras podem criar, utilizar e depois demonizar tais indivíduos, lavando as mãos da responsabilidade coletiva.

Nas décadas que se seguiram, o interesse por Dioguinho ressurgiu periodicamente, especialmente quando casos similares de assassinos em série ganhavam destaque nacional. Jornalistas e historiadores frequentemente recorriam à sua história como ponto de comparação, destacando-o como possivelmente o primeiro assassino em série documentado do Brasil.

Em 1982, um documentário produzido para a televisão, A sombra de Dioguinho, reexaminou o caso, utilizando técnicas modernas de investigação para analisar os crimes atribuídos a ele. O programa consultou peritos forenses que, baseando-se nas descrições dos ferimentos das vítimas registradas nos relatórios policiais da época, confirmaram que o assassino possuía conhecimentos anatômicos incomuns para alguém sem educação formal.

Os cortes descritos nos relatórios demonstram precisão quase cirúrgica”, observou o médico legista consultado pelo programa. Particularmente interessante é o fato de que muitas vítimas apresentavam ferimentos não letais antes do golpe final, como se o assassino deliberadamente prolongasse o sofrimento ou estudasse as reações de suas vítimas. Esta observação reforça a teoria de que Dioguinho não era apenas um assassino por encomenda, mas alguém que derivava a satisfação pessoal do ato de matar.

característica típica dos assassinos em série modernos. O documentário também entrevistou descendentes de famílias que viviam na região durante a época de Dioguinho. Uma senhora de 86 anos, que preferiu não se identificar, contou que seu avô, um comerciante em São Simão, pagava regularmente a Dioguinho uma espécie de taxa de proteção.

Meu avô dizia que era mais barato pagar para não ser morto do que contratar seguranças, relatou. Uma vez por mês, deixava um envelope com dinheiro embaixo de uma pedra específica na beira do rio. Nunca viu quem o recolhia, mas sabia que era Dioguinho.

Durante os anos em que manteve esse acordo, sua loja nunca foi roubada e ele nunca sofreu ameaças. Este relato sugere que além dos assassinatos por encomenda, Dioguinho também operava esquemas de extorção, uma faceta de suas atividades criminosas que não havia sido extensivamente documentada anteriormente. Em 1989, durante a reforma de uma antiga estação ferroviária em Batatais, cidade próxima a Cravinhos, operários descobriram um compartimento oculto na parede.

Dentro dele havia um revólver antigo, modelo típico do final do século XIX, e uma carta datada, de 3 de março de 1901, menos de 2 meses antes da suposta morte de Dioguinho. A carta escrita em uma caligrafia elegante e incompatível com alguém de pouca educação formal, continha o seguinte texto: “Meu caro amigo, se esta carta chegou às suas mãos, é porque consegui enviar a encomenda prometida.

O revólver pertenceu a D e foi utilizado em pelo menos 12 ocasiões que conheço pessoalmente. Sua autenticidade é inquestionável. Quanto ao nosso acordo, considere minha dívida quitada. D não mais representa uma ameaça para nenhum de nós. O corpo que será apresentado em breve satisfará as autoridades, e o verdadeiro D já está a caminho de seu novo destino, conforme combinamos. Recomendo, no entanto, que mantenha olhos atentos.

Homens como ele raramente permanecem quietos por muito tempo. Seu fiel servidor, Aa R. As iniciais AAR R imediatamente levantaram suspeitas de que o autor da carta poderia ser Antônio Augusto Rodriguez, o capitão Augusto, que liderou a força tarefa para capturar Dioguinho.

Se autêntica, a carta sugeriria uma conspiração envolvendo o próprio homem encarregado de prender o assassino. Especialistas forenses analisaram o documento e confirmaram que o papel e a tinta eram compatíveis com o período histórico indicado. A análise caligráfica comparando a escrita com documentos conhecidos assinados pelo capitão Augusto revelou similaridades significativas, embora não conclusivas.

A arma, por sua vez, ao ser examinada por peritos, mostrou-se compatível com os projéteis recuperados de algumas das vítimas atribuídas a Dioguinho, conforme registros balísticos rudimentares da época. Esta descoberta reascendeu o interesse pelo caso e inspirou uma nova onda de pesquisas e teorias sobre o verdadeiro destino de Dioguinho. A possibilidade de que o capitão Augusto, longe de capturar o assassino, teria, na verdade ajudado em sua fuga, gerou acalorados debates entre historiadores.

Em 1994, a historiadora Maria Helena Machado publicou o estudo Crime e Castigo no Brasil imperial, no qual dedicou um capítulo inteiro ao caso de Oguinho. Sua conclusão foi que a história oficial contém tantas lacunas e contradições que é impossível não suspeitar de manipulação deliberada dos fatos. A verdade provavelmente envolve uma rede de corrupção e conivência que se estendia muito além do próprio assassino.

Em 2001, exatamente 100 anos após a suposta morte de Dioguinho, o Museu Histórico de Ribeirão Preto organizou uma exposição especial sobre o caso. Entre os itens exibidos estavam relatórios policiais originais, Recortes de Jornais da Época, O Canivete com as iniciais DRF e fotografias das regiões onde os crimes ocorreram.

Um item particularmente intrigante da exposição era uma série de cartas anônimas recebidas pelo museu nas semanas que antecederam o evento. As cartas escritas em papel moderno, mas com uma caligrafia que imitava o estilo do século XIX, coninham informações detalhadas sobre alguns dos crimes atribuídos a Dioguinho, incluindo aspectos que nunca haviam sido divulgados publicamente.

Os curadores do museu inicialmente suspeitaram de uma elaborada brincadeira, mas análises posteriores revelaram que algumas das informações contidas nas cartas eram consistentes com detalhes presentes em relatórios confidenciais que não haviam sido incluídos na exposição e nem estavam acessíveis ao público geral.

Uma das cartas terminava com a frase enigmática: “Não procurem mais por Dioguinho.” Ele encontrou o que buscava toda sua vida, o esquecimento. Esta frase foi incorporada ao painel final da exposição como um lembrete da natureza elusiva da verdade histórica. A história de Dioguinho continua a exercer fascínio sobre novas gerações de brasileiros, não apenas como um relato de horror e violência, mas como uma janela para um período turbulento da formação nacional. Sua figura sombria personifica as contradições de uma

sociedade que transitava entre o arcaico e o moderno, entre a lei do mais forte e o estado de direito. Em 2005, uma equipe de arqueólogos da Universidade de São Paulo, escavando o sítio de uma antiga fazenda nos arredores de Cravinhos, descobriu os restos do que parecia ser um porão secreto.

Entre os objetos encontrados, havia uma coleção de aproximadamente 20 facas de diferentes tamanhos e designs, todas datando do final do século XIX, conforme análise metalúrgica, as facas estavam cuidadosamente dispostas em uma caixa de madeira com um compartimento falso no fundo, onde foram encontrados recortes de jornais sobre assassinatos ocorridos na região entre 1800 9500. [Música] Alguns dos recortes tinham anotações à margem em uma caligrafia minúscula e precisa, observações sobre a repercussão dos crimes, detalhes que não haviam sido reportados pela imprensa e, mais perturbador, críticas à forma como

alguns assassinatos haviam sido executados, como se o autor estivesse avaliando o trabalho de um aprendiz. A arqueóloga responsável pela escavação, Dra. Luía Prado, declarou em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, se estas anotações forem autênticas, e tudo indica que são, temos aqui não apenas evidências de crimes conhecidos, mas potencialmente de outros que nunca foram atribuídos a Dioguinho.

Mais assustadora ainda é a possibilidade de que ele pudesse estar treinando outros assassinos, criando uma espécie de escola de matadores. Esta hipótese explicaria alguns dos aparentes paradoxos na história de Dioguinho, como relatos de sua presença em locais distintos e distantes, quase simultaneamente. Se ele operava com aprendizes ou colaboradores, muitos dos assassinatos atribuídos exclusivamente a ele poderiam ter sido obra de outros homens, seguindo seu método característico.

A descoberta também lançou nova luz sobre o alcance da influência de Dioguinho. Se ele de fato estava treinando outros assassinos, seu legado de violência poderia ter se estendido muito além de sua própria vida, perpetuando-se através daqueles que aprenderam com ele. Em 2012, um professor de história de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais entrou em contato com o Departamento de Documentação Histórica da Universidade de São Paulo, com uma descoberta surpreendente. Entre os pertences de seu avô, falecido recentemente aos 98 anos, havia um

diário contendo o que parecia ser um relato em primeira pessoa de encontros com Dioguinho. Segundo o diário, o avô do professor, então, um jovem de 18 anos trabalhando como ajudante em uma estação ferroviária no interior paulista, teria conhecido Dioguinho em 1915, 14 anos após sua suposta morte.

O relato descreve um homem idoso, mas ainda vigoroso, que se identificou apenas como um velho amigo da região e conversou longamente sobre as mudanças no interior paulista desde o início do século. Durante a conversa, o idoso teria feito comentários que apenas alguém intimamente familiarizado com a carreira criminosa de Dioguinho poderia conhecer.

Ao se despedir, olhou fixamente nos olhos do jovem e disse: “Algumas histórias são melhores quando terminam, mesmo que o protagonista continue vivo. Lembre-se disso, rapaz. O professor acredita que seu avô, que nunca falou abertamente sobre este encontro durante a vida, guardou o segredo por temer represálias, mesmo décadas depois.

O diário permanece sob análise de especialistas para verificação de autenticidade. Se comprovado, seria mais um indício de que a história oficial sobre a morte de Dioguinho em 1901 seria uma fabricação conveniente para encerrar o caso e acalmar a opinião pública. Seja qual for a verdade sobre seu destino final, Dioguinho deixou uma marca indelével na história e no imaginário brasileiro.

Sua figura transcendeu o homem real para se tornar um símbolo do mal calculista, do terror que pode se esconder atrás de um rosto comum, do monstro humano que caminha despercebido entre nós. A história do caipira, que se tornou o maior assassino do interior paulista, continua a nos fascinar. e horrorizar, precisamente porque nos lembra que o verdadeiro terror não está no sobrenatural, mas no potencial para a monstruosidade que existe dentro da própria condição humana.

Conforme observou o escritor João do Rio em uma crônica publicada no jornal A Notícia em 1910, os monstros mais assustadores não são aqueles das lendas e superstições, mas aqueles que encontramos no cotidiano que nos cumprimentam com um sorriso enquanto seus olhos calculam o valor da nossa vida. Dioguinho não era uma aberração, mas o produto extremo de uma sociedade que valorizava a violência.

como método de resolução de conflitos. Talvez o legado mais perturbador de Dioguinho seja justamente este. A lembrança de que a linha entre civilização e barbárie é mais tênue do que gostaríamos de acreditar, e que monstros reais não precisam de presas, garras ou poderes sobrenaturais para espalhar o terror. Às vezes, tudo o que precisam é de um rosto comum e de um sorriso cordial que esconde a escuridão por trás.

E assim, nas terras férteis do interior paulista, onde o vento ainda sussurra entre cannaviais e cafezais, permanece o eco de uma história que o tempo não conseguiu apagar completamente. Uma história que nos convida a olhar com mais atenção para os rostos que cruzam nosso caminho e a questionar quanto realmente sabemos sobre aqueles que nos cercam.

E quem sabe, talvez em algum cemitério esquecido do interior do Brasil ou do Paraguai, exista um túmulo anônimo onde finalmente repousam os restos de Diogo da Rocha Figueira, o homem que por alguns anos no limiar de dois séculos, personificou o terror no interior paulista e depois desapareceu nas sombras da história, deixando atrás de si um rastro de sangue e mistério que perdura até hoje.