O bebé estava completamente vermelho. Elias Montclair, de apenas sete meses, chorava alto, desesperadamente, como se o mundo estivesse a ruir à sua volta. Os seus pequenos punhos tremiam no ar, e o seu rosto tornava-se cada vez mais escuro de tanto gritar. As lágrimas escorriam pelos seus olhinhos apertados, e cada grito parecia rasgar o silêncio elegante da sala VIP do aeroporto internacional de São Paulo.

Caspian Montclairre, o magnata da tecnologia, segurava o filho com as mãos trémulas. Acostumado a controlar impérios empresariais, sentia-se um fracasso total diante do desespero do próprio filho. Sussurrava: “Shiu! Shiu, meu filho, o pai está aqui,” embalando o bebé suavemente, mas nada funcionava. O choro ficava mais agudo, mais penetrante.

Uma executiva de casaco listrado suspirou, irritada. Outros passageiros de primeira classe começaram a sussurrar, lançando olhares de desaprovação a Caspian. “Talvez devesse ter contratado uma ama,” comentou um homem de gravata cara, balançando a cabeça com desdém. Caspian sentia o suor a escorrer pela testa. As suas mãos tremiam tanto que teve medo de deixar Elias escorregar. Ele implorava: “Por favor, Elias, por favor. O que é que queres? O que é que o pai pode fazer?”

As críticas chegavam aos ouvidos de Caspian como punhaladas. “Falta de experiência óbvia. É evidente que não sabe ser pai.” Cada olhar de julgamento recordava-lhe as palavras cruéis da sua sogra, ditas no funeral de Isabela, apenas três meses antes: Você nunca vai conseguir substituí-la como mãe, Caspian. Um menino precisa de carinho feminino.

Isabela sabia exatamente como acalmar Elias. Ela tinha uma intuição que Caspian sentia não possuir. Com ele, o bebé parecia apenas mais agitado e desesperado. O choro era intenso, o corpinho de Elias contorcia-se de desconforto, comunicando algo que ninguém conseguia entender. Caspian sentia o seu coração a partir-se. Seria que estava mesmo condenado a falhar como pai?

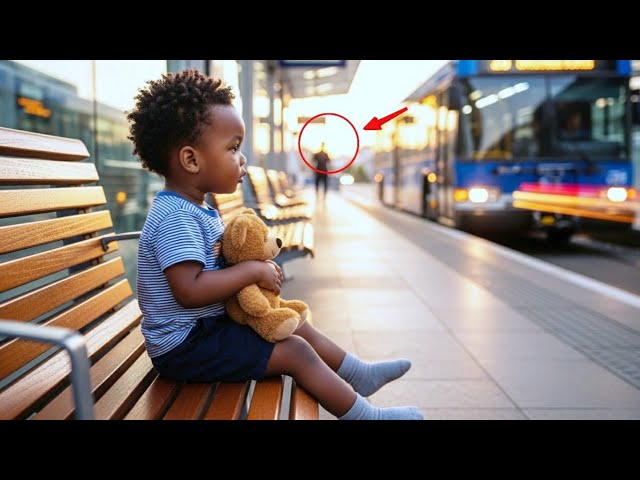

Do lado de fora da sala VIP, Zelinda Pereira empurrava o seu carrinho de limpeza pelo corredor quando ouviu o choro desesperado a atravessar as paredes de vidro. Parou imediatamente. Aos 24 anos, Zelinda conhecia muito bem aquele som. Não era apenas fome ou irritação. Era puro desespero sensorial.

“Hipersensibilidade sensorial,” murmurou para si mesma, encostando o carrinho.

Durante seis anos intensos, ela cuidou do irmão mais novo, Heitor, que sofria dessa condição. Os médicos chamavam as suas técnicas de “milagrosas”, mas Zelinda sabia que não havia milagre. Era conhecimento adquirido através de noites sem dormir, frustrações e muito amor incondicional. Heitor tinha crises que duravam horas, mas Zelinda descobriu, através de pesquisa incansável e observação cuidadosa, como lidar com elas.

Observando Caspian através do vidro, ela suspirou: “Ele está a fazer tudo completamente errado.” Movimentos bruscos só pioravam a situação. Ela identificou os sinais: o bebé contorcia-se de forma específica, rejeitava estímulos visuais, o choro tinha um tom agudo e penetrante.

Zelinda sabia que tinha a solução: “Posição fetal modificada, pressão nos pontos neurológicos certos. Cinco minutos, no máximo, e ele para de chorar.”

Ela era uma faxineira, invisível. A vida a tinha empurrado para essa posição. Mas cuidar de Heitor havia-lhe dado um talento raro para entender crianças atípicas. Agora, ela sentia que o universo lhe oferecia uma oportunidade: não apenas de ajudar uma criança em sofrimento, mas de mostrar que competência não tem nada a ver com classe social.

Assim que se aproximou da entrada da sala VIP, uma figura autoritária surgiu diante dela como um muro: Morgana Silva, a supervisora de operações.

“Onde é que pensa que vai?” Morgana perguntou, com a voz cortante e os olhos a percorrer o uniforme simples de Zelinda com desprezo.

“Eu gostaria de ajudar com o bebé. Tenho experiência com hipersensibilidade sensorial severa.”

Morgana soltou uma risada seca e cruel. “Experiência. Você é faxineira, querida. A sua função é limpar casas de banho, não brincar de pediatra especializada.” Ela bloqueou a passagem. “Esta área é estritamente restrita a passageiros de primeira classe. Volte para as suas funções de limpeza.”

As palavras de Morgana eram venenosas, carregadas de anos de preconceito.

“Por favor, deixe-me explicar ao pai da criança,” Zelinda insistiu.

“Explicar o quê, exatamente? Acha sinceramente que um homem como Caspian Montclairre vai ouvir conselhos de uma empregada?” Morgana pronunciou a palavra com nojo. “Pessoas como você precisam de entender claramente o seu lugar na sociedade.”

Zelinda podia ver Caspian, cada vez mais desesperado. “Mas a criança está a sofrer. Eu posso ajudar em cinco minutos!”

“A criança não é problema seu! Se continuar a violar os protocolos, terei que reportar a sua conduta. E sabemos muito bem como essas situações terminam para funcionários facilmente substituíveis.”

A guerra de classes estava a ser travada ali, com o choro inocente de Elias como banda sonora.

Do seu assento na sala VIP, a Senhora Florisbela Santos, de 71 anos, observava tudo com crescente indignação. Quarenta anos de carreira como enfermeira pediátrica ensinaram-na a reconhecer a competência onde outros só viam um uniforme. Ela notou a análise precisa de Zelinda através do vidro.

“Absurdo completo!” Florisbela murmurou, levantando-se e apoiando-se firmemente na sua bengala.

Morgana, de costas, sentiu a presença. “Com licença, jovem,” disse Florisbela, com uma voz clara e cheia de autoridade. “Sou enfermeira pediátrica reformada, com 40 anos de experiência. Posso garantir-lhe que esta moça sabe exatamente o que está a fazer.”

“Mas, senhora, ela é apenas uma funcionária da limpeza…”

“E daí, exatamente? Você acha seriamente que a competência vem impressa num diploma pendurado na parede? Protocolos não salvam vidas. Conhecimento salva,” Florisbela cortou com firmeza absoluta. “Em quatro décadas, vi mais bebés com crise sensorial do que você teve dias de trabalho nesta empresa.”

Florisbela virou-se para Zelinda. “Quantos anos cuidou de criança com hipersensibilidade, querida?”

“Seis anos intensos com o meu irmão mais novo. As minhas técnicas acalmavam-no sempre, em cinco a dez minutos, no máximo.”

“Ouviu isto claramente?” Florisbela disse a Morgana. “Se essa criança não for atendida adequadamente nos próximos minutos, teremos uma emergência médica real. Bebés podem entrar em colapso respiratório.”

A ameaça médica teve efeito. Morgana empalideceu, percebendo o perigo. “Não sabia que era tão sério.”

“Pois é,” disse Florisbela, seca. “Talvez da próxima vez, ouça antes de julgar precipitadamente. Agora vá, querida,” disse a Zelinda com um sorriso encorajador. “Vá mostrar a esta sala cheia de gente que o conhecimento não tem classe social.”

Zelinda entrou na sala VIP com passos seguros, ignorando os olhares. A sua atenção estava em Elias.

“Senhor Montclairre, posso segurá-lo por um momento? O meu nome é Zelinda.”

“Por favor,” disse Caspian, a voz rouca, entregando Elias.

Zelinda colocou o bebé na posição que chamava de “coala modificado”: de barriga para baixo no seu antebraço, pernas dobradas, enquanto aplicava pressão firme e gentil nas costas com a outra mão.

“O que é que está a fazer?” Caspian perguntou, fascinado.

“Pressão profunda específica. O sistema nervoso dele está sobrecarregado. Precisa de compressão para se reorganizar.”

O efeito foi quase imediato. Em menos de trinta segundos, o choro desesperado de Elias diminuiu, transformou-se em suspiros e, finalmente, parou completamente. Um silêncio abençoado pairou na sala.

“Como é que conseguiu fazer isso?”

“Não estava a ser teimoso,” explicou Zelinda, calmamente. “Estava a comunicar as suas necessidades. Bebés com esta condição precisam de estímulos organizados, não caóticos.”

Ela guiou a mão trémula de Caspian para o peito de Elias. “Sinta a respiração. Está profunda e calma. Vocês estão conectados de formas que você nem imagina.”

Caspian absorvia cada palavra. “Poderia ensinar-me mais sobre como cuidar dele adequadamente?”

“Claro.”

O som metálico do altifalante cortou o silêncio pacífico da sala: voo atrasado em três horas.

As pernas de Caspian falharam. Ele sentou-se na poltrona, as lágrimas que continha desde o funeral de Isabela começaram a rolar pelo rosto. “Eu não consigo,” sussurrou, a voz completamente quebrada. “Simplesmente não consigo fazer isto sozinho.”

Zelinda sentou-se a seu lado. “Posso ficar um pouco mais?”

“Isabela sabia exatamente o que fazer. Ela tinha uma conexão natural com ele que eu nunca vou conseguir ter,” confessou Caspian. “A minha sogra disse que eu nunca a conseguiria substituir como mãe. E ela tinha razão.”

“Senhor Caspian,” Zelinda falou com a sabedoria de quem conhece a dor. “Quando assumi o cuidado de Heitor, eu tinha apenas dezassete anos. Também achei que estava a falhar.” Ela apertou a mão de Caspian. “O seu filho não precisa de perfeição, precisa de presença. A sua esposa não nasceu a saber ser mãe. Ela aprendeu, exatamente como você está a fazer agora.”

Ele concentrou-se na respiração suave do filho, sentindo a conexão. “Mas e se eu cometer erros terríveis?”

“Todos os pais cometem erros. O amor não está na perfeição. Está na disposição de aprender e tentar novamente.”

Enquanto conversavam, a Senhora Benedita Campos, de 78 anos, influencer de YouTube, observava tudo. Ela tinha filmado discretamente a interação de Morgana e Zelinda. Rapidamente, editou e publicou o vídeo com a legenda: “O preconceito de classe quase impediu que esta criança recebesse ajuda. Competência não tem uniforme.”

Em menos de uma hora, o vídeo viralizou. As hashtags #ZelindaHeroína e #PreconceitoNoAeroporto explodiram. Morgana começou a perceber os telefones apontados na sua direção. O aeroporto entrou em modo de crise.

Caspian, alheio ao furacão digital, levantou-se com Elias. Virou-se para Zelinda, a sala inteira a observar.

“Zelinda, você não apenas salvou o meu filho. Você ensinou-me que a sabedoria não vem de diplomas ou do tamanho da conta bancária. Vem de experiência real e de coragem.”

Ele tirou o telefone e ligou para o seu assistente: “Marcos, preciso de uma bolsa de estudos integral para Zelinda Pereira. Curso de pedagogia, moradia, tudo o que ela precisar.” A sala explodiu em murmúrios de admiração. “E também quero um programa de identificação de talentos em lugares não convencionais. Quantos talentos estão a ser desperdiçados porque ninguém olha além do uniforme?”

Zelinda ficou sem palavras, com os olhos rasos de água.

“Não quero caridade,” declarou, com uma dignidade que impressionou a todos. “Quero oportunidade para provar o meu valor.”

“Isto é um investimento, Zelinda,” Caspian respondeu, com convicção. “Investimento no futuro, em talento real.”

Enquanto Caspian e Zelinda conversavam, Morgana, pálida após uma convocação da direção, aproximou-se. “Zelinda, eu preciso de pedir desculpas. Não apenas a si, mas a todas as pessoas que eu julguei pela aparência em vez de reconhecer a sua competência.”

“Morgana,” Zelinda respondeu com gentileza, “todos nós temos preconceitos que precisamos de enfrentar. O importante é reconhecer quando erramos.”

Caspian interveio. “Vou implementar um programa de treino de sensibilidade para todos os funcionários do aeroporto, a começar pela supervisão. Mudança real não acontece através de punição, mas de educação.”

Florisbela juntou-se a eles. “As pessoas mais duras consigo mesmas são muitas vezes as que mais crescem, quando lhes é dada a oportunidade.”

Zelinda estendeu a mão a Morgana. “Se quer mesmo mudar, que tal recomeçarmos? O meu nome é Zelinda Pereira. Tenho 24 anos e experiência em cuidados especiais infantis.”

Morgana apertou a mão, as lágrimas a escorrer. “Morgana Silva. Tenho 35 anos, sou supervisora, e estou a aprender que competência não tem uniforme.”

Caspian observou a interação. Elias acordou, calmo, nos braços do pai. “Acho que Elias não apenas ganhou uma consulta especializada hoje. Ele foi o catalisador para algo muito maior.”

Seis meses depois, Zelinda estudava pedagogia especial numa prestigiada universidade, a sua investigação a ganhar reconhecimento. Caspian, um pai transformado, geria a Bolsa Elias, que financiava jovens talentos de origens humildes. Morgana liderava a transformação no aeroporto.

O que começou como o choro de um bebé em crise, terminou como uma poderosa lição sobre valor humano e redenção, provando que, às vezes, uma única pessoa corajosa pode mudar tudo.