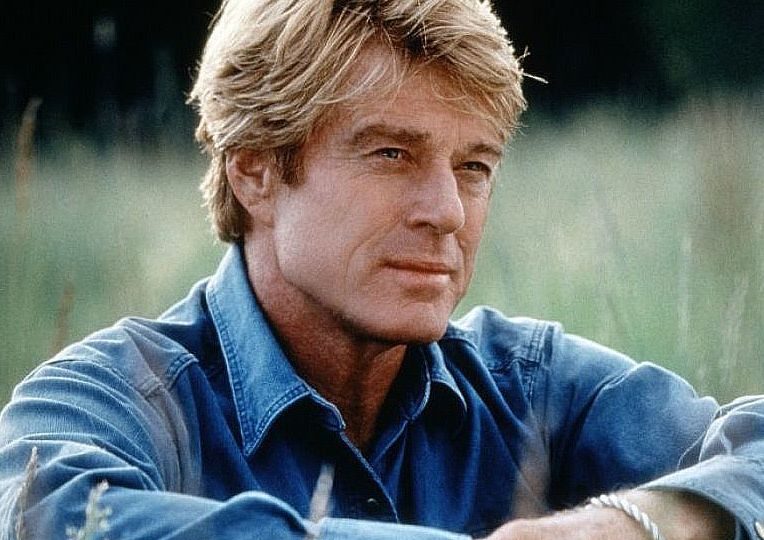

Robert Redford, icône du cinéma américain, incarne depuis des décennies une image de perfection et d’élégance. Pourtant, derrière ce visage calme et ce regard perçant se cache une histoire faite de tensions, de choix douloureux et de regrets. Né le 18 août 1936 à Santa Monica, Redford a grandi dans un milieu modeste, marqué par la perte précoce de sa mère, une blessure profonde qui a façonné sa personnalité introvertie et sérieuse.

Bien qu’il ait eu du mal à s’adapter aux règles scolaires, son esprit créatif s’est affirmé dès son jeune âge. Après un passage chaotique à l’université, il découvre véritablement sa voie au théâtre, puis au cinéma, où il explose grâce à Butch Cassidy and the Sundance Kid en 1969, aux côtés de Paul Newman.

Le duo Redford-Newman fascine : leur alchimie à l’écran est indéniable. Mais en coulisses, une rivalité silencieuse naît peu à peu. Si Newman était la star établie, Redford, lui, aspirait à plus qu’un simple rôle d’acteur. Il voulait comprendre, contrôler, modeler le processus créatif dans sa globalité.

Cette volonté de perfection et d’implication dans les moindres détails — du montage à la mise en scène — l’a parfois rendu difficile à diriger, voire intransigeant. Son obsession du contrôle l’a éloigné de certains collaborateurs, y compris Newman, avec qui la relation s’est peu à peu distendue, bien que le respect mutuel n’ait jamais disparu.

Sur le plan personnel, Redford a connu des hauts et des bas. Son premier mariage avec Lola Van Wagenen, commencé dans l’anonymat et la complicité, s’est lentement étiolé sous le poids de la célébrité et des longues absences. Malgré quatre enfants, dont un perdu en bas âge, et 27 ans de vie commune, ils divorcent en 1985. Plus tard, Redford trouve une paix nouvelle auprès de Sibylle Szaggars, une artiste allemande avec qui il partage une vie discrète et apaisée, loin des projecteurs.

Redford, aussi respecté que redouté, a également connu des tensions avec d’autres figures d’Hollywood, notamment Jack Nicholson. Si l’un est réfléchi, méthodique et réservé, l’autre est impulsif, exubérant et imprévisible. Deux visions du cinéma, deux ego, deux univers incompatibles. Ces rivalités, bien que rarement affichées au grand jour, révèlent une autre facette de Redford : celle d’un homme farouchement attaché à sa vision artistique, quitte à se mettre à dos certains de ses pairs.

Aujourd’hui encore, malgré son retrait progressif du cinéma, Robert Redford reste une figure fascinante : à la fois maître de son image et prisonnier de son exigence. Un perfectionniste discret, dont la quête de sens a souvent été plus forte que la quête de gloire.

Un an plus tôt, personne n’aurait imaginé cette scène. Ce 14 juillet 2025, dans une petite salle obscure de Santa Fe, Robert Redford, silhouette droite malgré les années, fixe un écran noir, les larmes au bord des yeux. Il vient d’assister à la projection privée d’un court-métrage tourné en secret par Geneviève Brunet, sa collaboratrice, confidente, et — selon certains — l’amour discret de ses vingt dernières années.

Geneviève Brunet était une femme de l’ombre. Française, ancienne monteuse puis productrice, elle avait quitté Paris pour les Rocheuses en 2003, fuyant un scandale personnel dont personne ne connaissait vraiment les contours. Redford l’avait rencontrée par hasard, lors d’un festival à Telluride. Elle lui avait parlé cinéma, silence, lumière. Il avait été frappé par sa façon d’écouter, de ne jamais chercher la lumière. Il l’avait engagée aussitôt, sans condition, sans audition.

Pendant deux décennies, elle fut la gardienne invisible de ses projets les plus personnels. Elle prenait des notes, corrigeait un plan, suggérait un cadre. Mais jamais elle ne demandait rien en retour. Et jamais Redford n’avait posé la question essentielle : “Qui es-tu vraiment ?”

Le 10 mars 2024, Geneviève Brunet disparaît. Pas une trace. Aucun mot. Juste un vide glacial, et dans le tiroir de son bureau, une enveloppe cachetée au nom de Redford.

Ce n’est qu’un an plus tard qu’il trouve le courage de l’ouvrir.

À l’intérieur : une lettre manuscrite, d’une douceur brutale. Et une clef USB.

La lettre commence ainsi :

« Si tu lis ceci, c’est que j’ai décidé de partir. Pas fuir, partir. Il est temps que tu saches ce que tu as toujours refusé de voir. »

La vidéo qu’elle a laissée n’est pas un adieu larmoyant. C’est un film d’une beauté âpre, tourné en caméra fixe, dans sa maison du Nouveau-Mexique. Elle parle de solitude, de loyauté, de ce qu’on abandonne pour appartenir à un monde qui ne vous reconnaîtra jamais. Puis, au bout de treize minutes, elle révèle l’impensable : Geneviève Brunet était celle qui, en 1972, avait sauvé les négatifs de The Candidate, un film que Redford croyait perdu en partie. À l’époque, elle avait 17 ans, stagiaire anonyme dans un laboratoire à Paris. Elle avait gardé le secret, convaincue qu’il ne se souviendrait jamais d’elle.

Et puis elle conclut :

« Tu m’as offert une vie. Mais tu ne m’as jamais vraiment regardée. Et c’est peut-être mieux ainsi. Certains amours sont faits pour exister dans le silence. »

La lumière se rallume. Redford reste figé. Pendant une minute, il ne dit rien. Puis il murmure :

— Je n’ai pas su la voir… mais elle m’a vu. Et c’est ça, le plus bouleversant.